汽车前侧门自吸锁及汽车后侧门自吸锁的制作方法

本技术涉及汽车领域,具体涉及一种汽车前侧门自吸锁及一种汽车后侧门自吸锁。

背景技术:

1、目前,汽车侧门自吸锁通常还是采用机械传动结构进行解锁或锁止,最常见的还是采用棘轮和棘爪的配合。

2、但是,传统的汽车前侧门自吸锁系统内部的机械传动结构通常包括多个零件,这些零件之间的装配过程相对繁琐,导致装配过程复杂,并且由于零件数量较多,增加了生产和装配的时间和成本,导致整体成本较高;另外,由于零件众多,装配时需要精确对齐和调整,增加了装配难度;此外,复杂的结构设计也增加了故障点的数量,一旦发生故障,由于结构复杂,维修工作相对困难,增加了维修的频率和成本。

3、因此,为了解决这些问题,需要对汽车前侧门自吸锁或后侧门自吸锁的结构进行改进,尽量的简化零件数量和优化装配过程,旨在降低成本、减少故障点并简化维修流程。

技术实现思路

1、本实用新型目的在于提供一种汽车前侧门自吸锁及一种汽车后侧门自吸锁,以解决现有技术中,汽车侧门自吸锁的零件多,装配繁琐,从而造成的成本高、故障点多,维修频率高的技术问题。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:

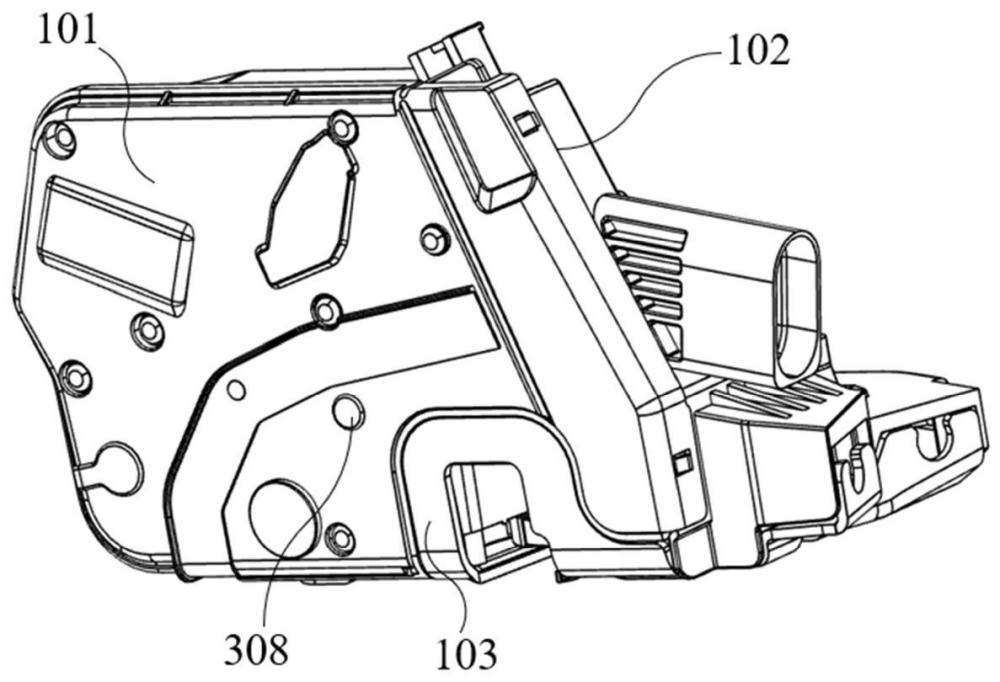

3、第一方面,本实用新型公开了汽车前侧门自吸锁,包括自吸合臂,所述自吸合臂弹性铰接于上壳体和下壳体之间,转动自吸合臂,能够实现汽车前侧门的解锁或锁止;

4、所述汽车前侧门自吸锁还包括第一马达,所述第一马达安装于下壳体上,所述第一马达的输出端固定有第一蜗杆,所述第一马达能够带动第一蜗杆正向或反向旋转;

5、所述上壳体和下壳体之间还转动连接有斜齿解锁止臂,所述斜齿解锁止臂的外周具有能够与所述第一蜗杆啮合的第一斜齿,所述第一蜗杆正转或反转时,能够通过第一斜齿带动斜齿解锁止臂正转或反转;

6、所述下壳体上滑动连接有中控解锁止连杆,用于中控解锁或锁止,所述中控解锁止连杆的滑动方向与所述斜齿解锁止臂的转动面平行;

7、所述中控解锁止连杆上具有耦合端,对应的,所述斜齿解锁止臂的外周设置有推动部,解锁时,所述耦合端能够对所述推动部施加推力,使斜齿解锁止臂旋转至解锁位,实现中控解锁。

8、本方案能够解决现有技术中,汽车前侧门自吸锁的中控解锁止臂多为分体式结构,即中控解锁止臂与轮齿分离成两个独立的零件,造成中控解锁的功能模块中的零件多,装配繁琐,成本高的技术问题。本方案中的斜齿解锁止臂将中控解锁止臂与轮齿集成为一体式结构,当中控解锁或锁止时,中控解锁止连杆前进或后退,同时,第一马达工作带动第一蜗杆正转或反转,进而带动斜齿解锁止臂转动至解锁位或上锁位实现解锁或上锁。

9、作为汽车前侧门自吸锁的优选方案,所述斜齿解锁止臂朝向上壳体的一侧固定有复位阻尼块,所述复位阻尼块能够跟随斜齿解锁止臂转动,对应的,所述上壳体上朝向所述斜齿解锁止臂凸出有上壳阻尼凸台,所述斜齿解锁止臂转动时,所述复位阻尼块能够与上壳阻尼凸台接触并产生摩擦,降低斜齿解锁止臂的转速。

10、当斜齿解锁止臂通过中控解锁后,复位至初始位置时复位阻尼块会与上壳阻尼凸台轻微干涉产生摩擦阻力,减小第一马达的复位转速,加大复位时长,避免由于第一马达复位速度过快而导致的开关误判断进而预压自吸合臂,使前车门无法关闭或虚关门的现象,通过斜齿轮复位阻尼块结构的设计,大大减少了在解锁止过程中的安全隐患。

11、作为汽车前侧门自吸锁的优选方案,所述汽车前侧门自吸锁内还设置有安全开启机构和手动解锁组件,所述安全开启机构与手动解锁组件传动连接;

12、所述手动解锁组件包括内解锁连杆、内开启臂、外开启臂以及开启联动臂;

13、所述内开启臂同时与基座和底板转动连接,所述内开启臂与内解锁连杆传动连接,所述内解锁连杆与上壳体弹性铰接;所述内解锁连杆用于与车门内侧门把手传动连接,拉动内侧门把手,能够拉动内解锁连杆转动,进而驱动内开启臂转动;

14、所述外开启臂用于与车门外侧门把手传动连接,拉动外侧门把手,能够拉动外开启臂转动,所述外开启臂同时与基座和底板转动连接;

15、所述开启联动臂与外开启臂同轴设置,所述内开启臂和外开启臂分别与开启联动臂的两侧抵接,且在未进行手动解锁时,所述内开启臂和外开启臂具有方向相反的扭矩;

16、所述安全开启机构包括分别与底座弹性铰接的第一安全开启臂和第二安全开启臂;

17、所述第一安全开启臂的一端开设有第一腰孔,所述开启联动臂的一侧向外延伸出有解锁臂,所述解锁臂的延伸末端固定有第一铆轴,所述第一铆轴滑动连接于第一腰孔中;

18、所述第二安全开启臂上设置有第三铆轴,所述第一安全开启臂转动时,能够顶动第三铆轴,并带动第二安全开启臂转动,使第二安全开启臂具有与第一安全开启臂转动方向相反的扭矩,并驱使第一安全开启臂复位。

19、安全开启功能的工作原理及过程是:当吸合过程中断电或者电机损坏时,自吸合臂停动,此时如果拉动车门内侧门把手,则能够驱动内开启臂转动,则内开启臂上的第二铆轴能够驱动棘爪自吸合臂转动,进而带动棘爪转动,实现解锁;

20、此时如果拉动车门外侧门把手,则能够驱动外开启臂转动,进而带动开启联动臂旋转,进而对应的带动内开启臂旋转;则内开启臂上的第二铆轴能够驱动棘爪自吸合臂转动,进而带动棘爪转动,实现解锁;

21、在未进行手动解锁时,所述第一安全开启臂具有初始方向扭矩;在解锁的过程中,由于第一铆轴与第一安全开启臂上第一腰孔的滑动连接,使得开启联动臂在转动时能够被第一安全开启臂限制转动角度,能够避免开启联动臂与内开启臂的脱离现象,解锁完成后,由于第二安全开启臂具有与第一安全开启臂转动方向相反的扭矩,所述第二安全开启臂复位,并驱使第一安全开启臂复位;然后第三铆轴与第一安全开启臂脱离,第一安全开启臂复位,同时还带动第一铆轴及开启联动臂复位,最终带动内开启臂、内解锁连杆以及外开启臂的复位。

22、所述安全开启机构用于在吸合过程中突然断电或者电机损坏,需要手动解锁时,保证车门可以被手动打开,在手动解锁过程中,内开启臂和外开启臂是直接参与解锁动作的关键部件,而安全开启臂则作为一种辅助机构,确保在电子系统失效时,手动解锁过程仍然可以顺利进行,仍然能够安全的、不损害自身结构的将侧门锁手动解锁并驱使各个零部件工作和复位,从而提高了车辆的安全性和可靠性。

23、第二方面,本实用新型还公开了汽车后侧门自吸锁,包括自吸合臂,所述自吸合臂弹性铰接于上壳体和下壳体之间,转动自吸合臂,能够实现汽车后侧门的解锁或锁止;

24、所述汽车后侧门自吸锁还包括第一马达,所述第一马达安装于下壳体上,所述第一马达的输出端固定有第一蜗杆,所述第一马达能够带动第一蜗杆正向或反向旋转;

25、所述上壳体和下壳体之间还转动连接有斜齿解锁止臂,所述斜齿解锁止臂的外周具有能够与所述第一蜗杆啮合的第一斜齿,所述第一蜗杆正转或反转时,能够通过第一斜齿带动斜齿解锁止臂正转或反转;

26、所述下壳体上滑动连接有中控解锁止连杆,用于中控解锁或锁止,所述中控解锁止连杆的滑动方向与所述斜齿解锁止臂的转动面平行;

27、所述中控解锁止连杆上具有耦合端,对应的,所述斜齿解锁止臂的外周设置有推动部,解锁时,所述耦合端能够对所述推动部施加推力,使斜齿解锁止臂旋转至解锁位,实现中控解锁。

28、本方案能够解决现有技术中,汽车后侧门自吸锁的中控解锁止臂多为分体式结构,即中控解锁止臂与轮齿分离成两个独立的零件,造成中控解锁的功能模块中的零件多,装配繁琐,成本高的技术问题。

29、本方案中的斜齿解锁止臂将中控解锁止臂与轮齿集成为一体式结构,当中控解锁或锁止时,第一马达工作带动第一蜗杆正转或反转,进而带动斜齿解锁止臂转动,使得推动部推动耦合端,使中控解锁止连杆前进或后退实现中控解锁止动作。

30、作为汽车后侧门自吸锁的优选方案,所述斜齿解锁止臂朝向上壳体的一侧固定有复位阻尼块,所述复位阻尼块能够跟随斜齿解锁止臂转动,对应的,所述上壳体上朝向所述斜齿解锁止臂凸出有上壳阻尼凸台,所述斜齿解锁止臂转动时,所述复位阻尼块能够与上壳阻尼凸台接触并产生摩擦,降低斜齿解锁止臂的转速。

31、当斜齿解锁止臂通过中控解锁后,复位至初始位置时复位阻尼块会与上壳阻尼凸台轻微干涉产生摩擦阻力,减小第一马达的复位转速,加大复位时长,避免由于第一马达复位速度过快而导致的开关误判断进而预压自吸合臂,使前车门无法关闭或虚关门的现象,通过斜齿轮复位阻尼块结构的设计,大大减少了在解锁止过程中的安全隐患。

32、针对后侧门来说,后侧门锁中需要增加儿保的功能模块,以防止儿童在后排落座时,在行驶过程中误触车门导致安全事故的发生,目前电动儿保由于操作简便,无需单独用机械车钥匙进行手动机械操作而受到偏好,但是目前侧门自吸锁电动儿保传动结构多为常规凸轮杠杆结构,零件多,装配繁琐,从而造成的成本高、故障点多,维修频率高的缺点,为解决上述技术问题,对后侧门自吸锁结构中的电动儿保结构进行改进。

33、作为汽车后侧门自吸锁的优选方案,所述汽车后侧门自吸锁内还设置有电动儿保结构,所述电动儿保结构安装于上壳体和下壳体之间,包括第二马达,第二马达的输出端固定有第二蜗杆,所述下壳体上弹性铰接有斜齿传动臂;

34、所述斜齿传动臂包括斜齿端和传动端,所述传动端传动连接有儿保连杆的第一端;

35、所述儿保连杆上还设置有第二端,所述第二端设置有第二腰孔,所述第二腰孔与所述自吸合臂的转动轴滑动连接,所述第一端位于所述第二端和第三端之间;

36、所述第三端固定有止钩,对应的所述自吸合臂上设置有通孔,所述止钩穿过通孔;所述儿保锁止时,所述斜齿传动臂转动,使得所述自吸合臂的转动轴位于所述第二腰孔靠近第二端的一端,此时第二腰孔以及止钩对能够同时对通孔处的自吸合臂施力,阻止自吸合臂朝向解锁位转动,实现儿保锁止。

37、本方案采用了全新的一体式轮齿传动臂结构,第二蜗杆固定在第二马达轴上,并将斜齿轮与传动臂设计在一起并可围绕销轴旋转,通过第二马达的正反转实现电动儿保臂的解锁、锁止功能,同时通过微动开关向bcm传输解锁止信号。此结构简化了零件装配,节省了装配时间,减轻了重量,通过一体式传动臂的设计,大大减少了产品开发成本。

38、作为电动儿保结构的优选方案,所述电动儿保结构还包括儿保解锁止扭簧,所述儿保解锁止扭簧的两端分别固定于斜齿传动臂和下壳体上;

39、在儿保锁止时,所述儿保解锁止扭簧被压缩变形,具备弹性势能,在儿保解锁时,所述儿保解锁止扭簧释放弹性势能,促使儿保连杆复位。

40、作为电动儿保结构的优选方案,下壳体上还安装有微动开关,所述微动开关的感测端能够与所述斜齿传动臂接触;用于为第二马达传输正反转信号,实现儿保的解锁和锁止。

41、作为汽车后侧门自吸锁的优选方案,所述汽车后侧门自吸锁内还设置有安全开启机构和手动解锁组件,所述安全开启机构与手动解锁组件传动连接;

42、所述手动解锁组件包括内解锁连杆、内开启臂、外开启臂以及开启联动臂;

43、所述内开启臂同时与基座和底板转动连接,所述内开启臂与内解锁连杆传动连接,所述内解锁连杆与上壳体弹性铰接;所述内解锁连杆用于与车门内侧门把手传动连接,拉动内侧门把手,能够拉动内解锁连杆转动,进而驱动内开启臂转动;

44、所述外开启臂用于与车门外侧门把手传动连接,拉动外侧门把手,能够拉动外开启臂转动,所述外开启臂同时与基座和底板转动连接;

45、所述开启联动臂与外开启臂同轴设置,所述内开启臂和外开启臂分别与开启联动臂的两侧抵接,且在未进行手动解锁时,所述内开启臂和外开启臂具有方向相反的扭矩;

46、所述安全开启机构包括分别与底座弹性铰接的第一安全开启臂和第二安全开启臂;

47、所述第一安全开启臂的一端开设有第一腰孔,所述开启联动臂的一侧向外延伸出有解锁臂,所述解锁臂的延伸末端固定有第一铆轴,所述第一铆轴滑动连接于第一腰孔中;

48、所述第二安全开启臂上设置有第三铆轴,所述第一安全开启臂转动时,能够顶动第三铆轴,并带动第二安全开启臂转动,使第二安全开启臂具有与第一安全开启臂转动方向相反的扭矩,并驱使第一安全开启臂复位。

49、所述安全开启机构用于在吸合过程中突然断电或者电机损坏,需要手动解锁时,保证后车门可以被手动打开,在手动解锁过程中,内开启臂和外开启臂是直接参与解锁动作的关键部件,而安全开启臂则作为一种辅助机构,确保在电子系统失效时,手动解锁过程仍然可以顺利进行,仍然能够安全的、不损害自身结构的将侧门锁手动解锁并驱使各个零部件工作和复位,从而提高了车辆的安全性和可靠性。

50、本实用新型的技术方案具有以下有益效果:本实用新型公开的汽车前侧门自吸锁和汽车后侧门自吸锁中,采用的斜齿解锁止臂将中控解锁止臂与轮齿集成为一体式结构,当中控解锁或锁止时,第一马达工作带动第一蜗杆正转或反转,进而带动斜齿解锁止臂转动,使得推动部推动耦合端,使中控解锁止连杆前进或后退实现中控解锁止动作,能够简化零件装配,节省装配时间,减轻锁体自身重量,解决了现有技术中,汽车侧门自吸锁的零件多,装配繁琐,从而造成的成本高、故障点多,维修频率高的技术问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!