一种变口径深机井救援器

1.本发明涉及救援设备技术领域,尤其是一种专门用于人或动物意外落入空间狭小的不同口径深机井的紧急救援装置。

背景技术:

2.机井不仅是我国农村农业灌溉用水的重要来源,也是我国城乡居民日常用水的重要补充水源,在农业生产和居民生活中发挥着重要的作用。然而,由于井口狭小隐蔽且疏于管理,田野中散落的大量敞口机井时常发生人或动物意外坠井的事故,给人民生命财产安全带来严重危害。特别是农村一些机井报废后,没有及时回填且井口没有任何防护措施,缺乏照料的幼小儿童意外坠落机井的新闻时有发生,甚至因救援不利发生悲剧。农村常见的机井口径一般在30厘米至50厘米之间,由于地下水位下降,井深也由过去的二三十米逐渐增加到了现在的四五十米。机井口径狭小,幼儿一旦意外坠井被卡在深机井中,救援难度非常大,成功获救的概率较低。

3.幼小儿童意外落入空间狭小的不同口径深机井之后,通常的救援方案包括三种:第一种救援方案是放下救援绳索,由坠井人员把绳索绑紧在自己身上,由众人在井口合力拉上来,但实际情况是机井口径狭小,坠井的往往是身材瘦小且无自身救援能力的低龄幼儿,井下没有空间也根本不会系安全绳索;第二种方案是用挖掘机等大型设备将机井旁的土方挖出,一直深挖到坠井人员旁边时,再打穿机井将坠井人员救出,但该方案需要小心翼翼地挖掘巨量土方,救援速度缓慢,且在挖掘过程中,机井甚至可能透水坍塌或意外掉落土方将坠井人员掩埋,造成二次伤害;第三种方案是由身材瘦小的救援人员在自己身上绑紧救援绳索,头部向下倒立着深入井下将坠井人员拉上来,但该方案需要在救援现场找到身材极为瘦小且受过专业训练的救援人员,且井下救援空间狭小甚至弥漫有毒气体,因此救援难度极大。

4.现有技术公开了专利申请号为2010100324587的一种小直径深井救援器,其技术方案包括:定管和动管均为方管,定管上端两侧设置吊索固定环并与定管焊接联接,护板开合调节管上方距定管最远端设置方向调节吊环并焊接联接,动管内上端部设置动管升降螺母并与动管螺钉联接,动管升降螺母为内圆外方形状,动管下端头处设有托板联接架并焊接联接,轴承套位于定管上部并与定管螺栓联接,螺杆上端面处设置动力联接孔并与动管升降电机输出轴联接,托板通过托板联接套和销轴与动管下端处的托板联接架铰链联接,护板通过封头及螺纹销轴与定管上端两侧对称设置的护板联接耳铰链联接。该方案通过方向控制吊索调整动管位置,当托板到达井底或被救人脚下时启动托板摆动电机使托板缓慢由垂直位置向水平位置转动同时使救援器继续向下移动并保持托板边缘始终与地面接触直到将被救人双脚置于托板上并转动到水平位置,此时启动护板开合电机使护板张开到轻贴井壁,然后启动动管升降电机使定管及护板缓慢向下移动或动管向上移动,直到包裹被救人的上半身位置,启动护板开合电机使护板将被救人抱紧后提升吊索使救援器至井口,也可以先利用救援器自重使定管及护板缓慢向下移动直到包裹被救人的上半身位置,启动

护板开合电机使护板将被救人抱紧并向上提升至托板能够顺利到达被救人的脚下并转到水平位置形成保护,然后提升吊索使救援器至井口,极端情况下也可以将动管拆卸单独使用定管及护板进行救援。

5.该现有方案采用单定管、单动管和单托板结构,通过在井口使用方向控制吊索远程调整动管位置。在不同口径深机井救援过程中,由于机井口径一般较为狭小,坠井人员的大部分身体紧贴井壁,上述现有救援器方案的主要问题包括:针对不同口径的机井,该现有救援器结构没有有效支撑井壁的固定机构,无法对不同口径的机井井壁进行稳固支撑,在坠井人员处于井下几十米的较深坠井位置时,吊索和方向控制吊索长度过长,救援人员很难在井口通过长距离的方向控制吊索远程精确调整单动管位置,以使动管准确穿过坠井人员身体与井壁之间的缝隙;受托板开合动作方式和托板开合连杆等机构的限制,托板横截面积较大且为前后形状不规则的铲形,特别是定管和动管均为方管,在该救援器下落救援过程中,因无法精确定位,在狭小的井壁中很容易因动管横截面有棱角和托板横截面积较大且形状不规则而挫伤坠井人员;另外在方形动管和托板下落过程中,特别是在单独使用定管及护板进行下落救援时,甚至可能因定位不准确而造成卡在井壁半空中的坠井人员继续下坠井底,造成救援失败。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于针对上述小直径深井救援器设计方案的缺点与不足,提出一种改进型的变口径深机井救援器技术方案,以解决上述小直径深井救援器装置在不同口径深机井的救援过程中,没有可以有效支撑不同口径机井井壁的固定机构,无法将施救机械装置的下伸部分快速精准定位并插入到坠井人员与井壁的窄小缝隙中,导致施救成功率不高等问题。

7.为实现上述目的,本发明可采取下述技术方案:本发明所述的一种变口径深机井救援器,它主要包括主体结构部分和附属结构部分,主体结构部分包括1个上支撑机构、1个下支撑机构和1个设备舱,附属结构部分包括4套定管及配套的动管和托板。

8.进一步地,所述的变口径深机井救援器主体结构部分的设备舱为竖直上下直立的筒形圆柱,设备舱安装有包括分别用于上支撑机构收放、下支撑机构收放、下支撑机构旋转的3套步进电机,及4个广角摄像头、4个照明灯、2个语音通话器、2个氧气输送口等附属设备。所述的变口径深机井救援器使用设备舱上部的4个吊索固定环,通过钢丝绳与架设在机井井口的卷扬机相连,同时与井口配套连接有电缆线、控制线、视频线和氧气输送管等线缆,以方便救援人员在机井井口外围通过显示器、语音通话设备和控制开关对所述的变口径深机井救援器进行远距离控制操作。

9.所述的变口径深机井救援器主体结构部分的上支撑机构采用由4套连杆机构与曲杆滑块组合动作的可收放伞型支架形式,每套连杆机构外侧竖直设置有1根圆柱形上管臂用于支撑机井井壁,每根上管臂设置有2个用于支撑井壁及便于所述变口径深机井救援器沿井壁上下升降移动的橡胶滚轮。

10.所述的变口径深机井救援器主体结构部分的下支撑机构采用由4套连杆机构与曲杆滑块组合动作的可收放伞型支架形式,每套连杆机构外侧竖直设置有1根圆柱形下管臂用于支撑机井井壁,每根下管臂设置有2个用于支撑井壁及便于所述变口径深机井救援器

沿井壁上下升降移动的橡胶滚轮。

11.所述的变口径深机井救援器的下支撑机构在下支撑机构旋转电机和相关传动机构的带动下,下支撑机构可根据救援需要任意正反旋转一定角度,以达到下管臂及配套的动管和托板精准定位施救的目的。

12.进一步地,所述的变口径深机井救援器的下支撑机构外侧共均匀设置有4根下管臂,每根下管臂下端固定连接有一套包括定管、动管和托板的附属结构部分,定管和动管均为圆管,动管直径略小于定管,动管两侧设有滑轨,定管两侧配合设有滑靴,定管从上往下竖直套入动管上部,在动管升降丝杠和动管升降螺母以及动管滑轨和定管滑靴的相互配合下,动管上部可沿竖直方向在定管内上下升降滑动,动管下方装配有可根据救援需要在竖直、水平两种方向旋转转换位置的托板。

13.进一步地,在井口外围救援人员的控制下,所述的变口径深机井救援器的上支撑机构的收放动作、下支撑机构的收放动作、下支撑机构的旋转动作、4套动管的升降动作、4套托板的竖直、水平转换动作都可由井口的救援人员单独进行远程控制。

14.与现有的几种机井救援器相比,本发明的优点在于所述的变口径深机井救援器的上支撑机构和下支撑机构可分别对常见不同口径的机井内壁实现有效支撑,适应性更强;所述的变口径深机井救援器的下支撑机构可360度正反旋转,根据坠井人员与井壁的缝隙位置,所述的变口径深机井救援器的动管及托板可实现精准定位后再上下升降救援,避免了现有的几种救援器的动作机构插入坠井人员与井壁的缝隙时,因定位不准确造成营救失败甚至对坠井人员造成二次伤害,施救更加精准、成功率更高。

附图说明

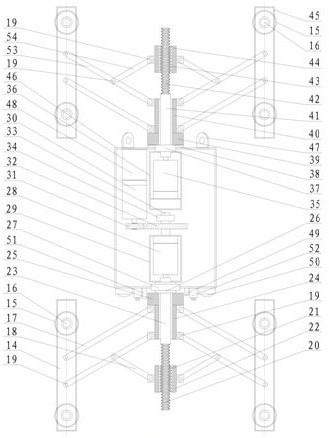

15.图1是一种变口径深机井救援器主体结构示意图;图2是一种变口径深机井救援器附属结构示意图;图3是一种变口径深机井救援器整体结构图;图4是一种变口径深机井救援器俯视图;图1、图2、图3、图4中的数字序号分别代表:定管1、动管升降电机2、动管升降丝杠3、动管升降螺母4、动管5、托板电机6、托板电机动力齿轮7、托板电机从动齿轮8、蜗杆支架9、蜗杆10、蜗轮11、托板12、动管滑轨13、下管臂14、橡胶滚轮15、滚轴16、下摆杆17、下曲杆18、销轴19、下管臂升降丝杠20、下管臂升降螺母21、下管臂滑块22、下管臂升降丝杠转轴23、下衬套24、下衬套座25、下轴套26、下轴承27、下支撑机构变径电机28、下支撑机构变径电机舱29、下支撑机构旋转电机30、下支撑机构旋转电机动力齿轮31、下支撑机构旋转电机从动齿轮32、下支撑机构转轴33、下支撑机构转轴轴承及支架34、上支撑机构变径电机35、上支撑机构变径电机舱36、上轴承37、法兰盘38、上衬套座39、上衬套40、上管臂升降丝杠转轴41、上管臂升降丝杠42、上管臂升降螺母43、上管臂滑块44、上管臂45、设备舱46、吊索固定环47、下支撑机构旋转电机底座48、语音通话器49、照明灯50、氧气输送口51、广角摄像头52、上摆杆53、上曲杆54。

具体实施方式

16.下面结合附图,对本发明技术方案的具体实施方式作进一步的说明。

17.本发明的改进型的变口径深机井救援器技术方案主要适用于紧急救援设备工具技术领域,特别是针对常见各种不同口径的狭窄机井,所述的变口径深机井救援器都能实现对井壁的有效支撑并精准定位施救,具有较强的适应性。

18.从图1、图2、图3、图4可以清楚地看到,所述的变口径深机井救援器主要包括主体结构部分和附属结构部分,主体结构部分包括上支撑机构、下支撑机构和设备舱46,附属结构部分包括定管1、动管5和托板12。

19.从图1、图4可以清楚地看到,所述的变口径深机井救援器的上支撑机构包含4根在圆周上均匀分布的上管臂45,每根上管臂45的上下两侧通过滚轴16装配有橡胶滚轮15,上管臂45通过销轴19竖直装配于上下两根上摆杆53,上管臂45、上衬套40及上下两根上摆杆53通过销轴19组合装配成平行四连杆机构,由上侧的上摆杆53、上曲杆54、上管臂滑块44通过销轴19组合装配成曲杆滑块机构,由4组平行四连杆机构及配套的曲杆滑块机构配合组成可收放伞型井壁上支撑结构主体。4组平行四连杆机构及配套的曲杆滑块机构在以上管臂升降丝杠42为圆心的圆周上均匀分布,上管臂升降丝杠42正反转时可驱动上管臂升降螺母43上下升降移动,上管臂升降丝杠42下端为同轴的上管臂升降丝杠转轴41,上管臂升降丝杠转轴41下端固定连接到上支撑机构变径电机35的转轴上,上管臂升降丝杠转轴41外围配合装配有配套的上衬套40,上衬套40外侧通过销轴19分别装配有4组平行四连杆机构的上下两根上摆杆53,上衬套40下方固定到上衬套座39,上衬套座39通过法兰盘38固定装配到设备舱46外壳上端。上支撑机构变径电机35稳固安装在上支撑机构变径电机舱36内,上轴承37的外圈分别与上支撑机构变径电机舱36、设备舱46、法兰盘38、上衬套座39固定连接,上管臂升降丝杠转轴41固定安装在上轴承37的内圈。上管臂升降丝杠42与上支撑机构变径电机35同轴转动,上管臂升降丝杠42可通过与上管臂升降螺母43的配合,将上支撑机构变径电机35的正反旋转动作转换为上管臂滑块44的竖直升降滑动动作,再通过四周的四组上曲杆54带动4组平行四连杆机构完成上支撑机构的收放,即将4根上管臂45沿径向展开支撑井壁或收拢。

20.从图1、图4可以清楚地看到,所述的变口径深机井救援器的下支撑机构包含4根在圆周上均匀分布的下管臂14,每根下管臂14的上下两侧通过滚轴16装配有橡胶滚轮15,下管臂14通过销轴19竖直装配于上下两根下摆杆17,下管臂14、下衬套24及上下两根下摆杆17通过销轴19组合装配成平行四连杆机构,由下侧的下摆杆17、下曲杆18、下管臂滑块22通过销轴19组合装配成曲杆滑块机构,由4组平行四连杆机构及配套的曲杆滑块机构配合组成可收放伞型井壁下支撑结构主体。4组平行四连杆机构及配套的曲杆滑块机构在以下管臂升降丝杠20为圆心的圆周上均匀分布,下管臂升降丝杠20正反转时可驱动下管臂升降螺母21上下升降移动,下管臂升降丝杠20上端为同轴的下管臂升降丝杠转轴23,下管臂升降丝杠转轴23上端固定连接到下支撑机构变径电机28的转轴上,下管臂升降丝杠转轴23外围配合装配有配套的下衬套24,下衬套24外侧通过销轴19分别装配有4组平行四连杆机构的上下两根下摆杆17,下衬套24上方固定到下衬套座25,下衬套座25通过下轴套26固定装配到下支撑机构变径电机舱29的外壳上。下管臂升降丝杠20与下支撑机构变径电机28同轴转动,下管臂升降丝杠20可通过与下管臂升降螺母21的配合,将下支撑机构变径电机28的正反旋转动作转换为下管臂滑块22的竖直升降滑动动作,再通过四周的四组下曲杆18带动4组平行四连杆机构完成下支撑机构的收放,即将4根下管臂14沿径向展开支撑井壁或收拢。

21.从图1、图3、图4可以清楚地看到,需要特别注意的是,下轴承27为既可以承受轴向负荷又可以承受径向负荷的圆锥滚子轴承,下轴承27的外圈与设备舱46固定连接,下轴承27的内圈与下轴套26固定连接,下轴套26的下部与下衬套座25固定连接,下轴套26的上部与下支撑机构变径电机舱29固定连接。下支撑机构变径电机28稳固安装在下支撑机构变径电机舱29内,下支撑机构变径电机舱29上部固定连接有下支撑机构转轴33和下支撑机构旋转电机从动齿轮32,下支撑机构转轴33上端配合安装在下支撑机构转轴轴承及支架34内。下支撑机构旋转电机底座48上部固定安装在设备舱46内,下支撑机构旋转电机30上部稳固安装在下支撑机构旋转电机底座48上,下支撑机构旋转电机30通过下支撑机构旋转电机动力齿轮31传动下支撑机构旋转电机从动齿轮32旋转,从而可以带动下支撑机构实现360度任意正反旋转。设备舱46下部固定安装有4个广角摄像头52,4个照明灯50,2个语音通话器49,2个氧气输送口51,设备舱46上部固定安装有4个吊索固定环47。

22.从图2、图3可以清楚地看到,动管升降电机2固定安装在定管1内部顶端,动管升降电机2的转轴与动管升降丝杠3同轴固定连接,动管升降丝杠3正反转时可驱动动管升降螺母4上下升降,动管升降螺母4固定装配在动管5顶部上端,动管5外围两侧设有动管滑轨13,定管1内部两侧配合设有滑靴,托板电机6固定安装在动管5底部,托板电机6可通过托板电机动力齿轮7传动托板电机从动齿轮8旋转,托板电机从动齿轮8固定安装在蜗杆10上部,蜗杆10两端配合安装有蜗杆支架9,托板12与蜗轮11固定装配在一起。托板电机6正反旋转时,蜗杆10可通过蜗轮11带动托板12,实现托板12从竖直方向到水平方向的来回旋转转换。

23.下面结合附图,对所述的变口径深机井救援器的施救例子作进一步的说明。

24.从图1、图2、图3、图4可以清楚地看到,当需要救援卡在深机井半空中的坠井人员时,所述的变口径深机井救援器首先处于初始状态,即上支撑机构和下支撑机构都处于收拢状态、动管5向上收缩于定管1内、托板12处于竖直状态,此时将所述的变口径深机井救援器设备舱46的4个吊索固定环47通过钢丝绳与架设在机井井口的卷扬机相连,在救援人员的控制下,将处于初始状态的所述的变口径深机井救援器缓缓放入机井内,同时利用设备舱46底部的照明灯50和广角摄像头52,不断观察缓缓下降的所述的变口径深机井救援器与坠井人员的相对距离,当所述的变口径深机井救援器接近坠井人员身体时,井口的卷扬机停止动作,所述的变口径深机井救援器设备舱46在竖直方向上固定不动,此时救援人员远程控制上支撑机构变径电机35将上支撑机构逐渐向外展开,直到四根上管臂45的橡胶滚轮15紧密贴合到机井井壁上,此时井口救援人员再次通过广角摄像头52仔细观察坠井人员与机井井壁的贴合情况,远程控制下支撑机构旋转电机30驱动下支撑机构旋转,同时控制下支撑机构变径电机28将下支撑机构逐渐向外展开,经过反复观察调试后,直到四根下管臂14的橡胶滚轮15紧密贴合到机井井壁上,且下支撑机构四根下管臂14中的某一根恰好从上向下对准坠井人员与机井井壁较大缝隙处,此时救援人员远程控制该下管臂14下部固定连接的定管1内的动管升降电机2开始旋转,将该动管5及配套托板12沿井壁竖直向下准确插入到坠井人员与机井井壁的较大缝隙处,当处于竖直状态的托板12低于坠井人员脚底时,该动管升降电机2停止动作,启动托板电机6使该托板12由竖直位置转动至水平位置,此时坠井人员脚底即已放置好一个处于水平位置的托板12,作为防止卡在深机井半空中的坠井人员在救援过程中继续下坠的保险。井口救援人员继续控制其余三套动管5及托板12开始向下伸出,直至其余三套动管5及托板12都穿过坠井人员与机井井壁的缝隙,当这三个托板

12均低于坠井人员脚底时,启动托板电机6使这三个托板12由竖直位置转动至水平位置,此时处于水平位置的四个托板12已经完全位于坠井人员脚底,井口救援人员即可启动井口的卷扬机将所述的变口径深机井救援器竖直向上缓缓拉起,通过所述的变口径深机井救援器的四个托板12托住坠井人员的脚底并最终将坠井人员救出井外。

25.由于易于坠井的无人管理废弃机井一般暴露在野外,井底通常有一层厚厚的淤泥垃圾或是杂草树叶,当需要救援已经坠落到深机井井底的人员时,与上述需要救援卡在深机井半空中人员的救援步骤稍有区别的是,在井口救援人员已经将下支撑机构四根下管臂14中的某一根恰好从上向下对准坠井人员与机井井壁较大缝隙处之后,控制该下管臂14的定管1内的动管升降电机2开始旋转,将动管5及托板12沿井壁竖直向下准确插入到坠井人员与机井井壁的较大缝隙处,一直到处于竖直状态的托板12的底部末端沿井壁插入到坠井人员脚下的井底淤泥或井底杂草树叶最深处时,启动托板电机6使托板12由竖直位置转动至水平位置,在该托板12转动的同时,该动管升降电机2使动管5继续向下伸出,以使该托板12的底部边缘始终与深机井井底的淤泥或是杂草树叶最深处底部相接触,直到该托板12逐步转动到水平位置且已水平位于坠井人员脚下时,该动管升降电机2也停止转动。此时井口救援人员继续控制其余三套动管5及托板12开始向下伸出,重复进行上述动作,直至其他三个托板12也逐步转动到水平位置且已水平位于坠井人员脚下。此时井口救援人员即可启动井口的卷扬机将所述的变口径深机井救援器向上拉起,通过所述的变口径深机井救援器的四个托板12托住坠井人员的脚底并最终将坠井人员救出井外。

26.在整个救援过程中,所述的变口径深机井救援器可根据需要通过设备舱46底部的氧气输送口51向坠井人员输送氧气,井口救援人员可通过语音通话器49与坠井人员进行对话,了解救援过程中坠井人员的身体状态,如果坠井人员能够根据救援人员的指令给予一定的配合,将使救援过程更加快捷方便。与现有的几种机井救援器相比,所述的变口径深机井救援器结构设计巧妙合理,可有效稳固支撑空间狭小的常见不同口径深机井的井壁,并对坠井人员进行精准有效救援,降低了对坠井人员二次伤害的可能性,大大提高救援效率和获救成功率,具有较强的适应性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1