可折叠设备的制作方法

本技术涉及折叠设备领域,具体而言,涉及可折叠设备。

背景技术:

1、已知三折设备一般采用内外折设计,即这些折叠设备有两处折叠,包括一处内折(屏幕朝内的折叠)和一处外折(屏幕朝外的折叠)。

2、然而,采用内外折方案的折叠设备存在转轴结构复杂且柔性屏需要同时满足内外折要求的问题。

技术实现思路

1、本技术提供可折叠设备,以解决内外折的折叠设备存在转轴结构复杂且柔性屏需要同时满足内外折要求的问题。

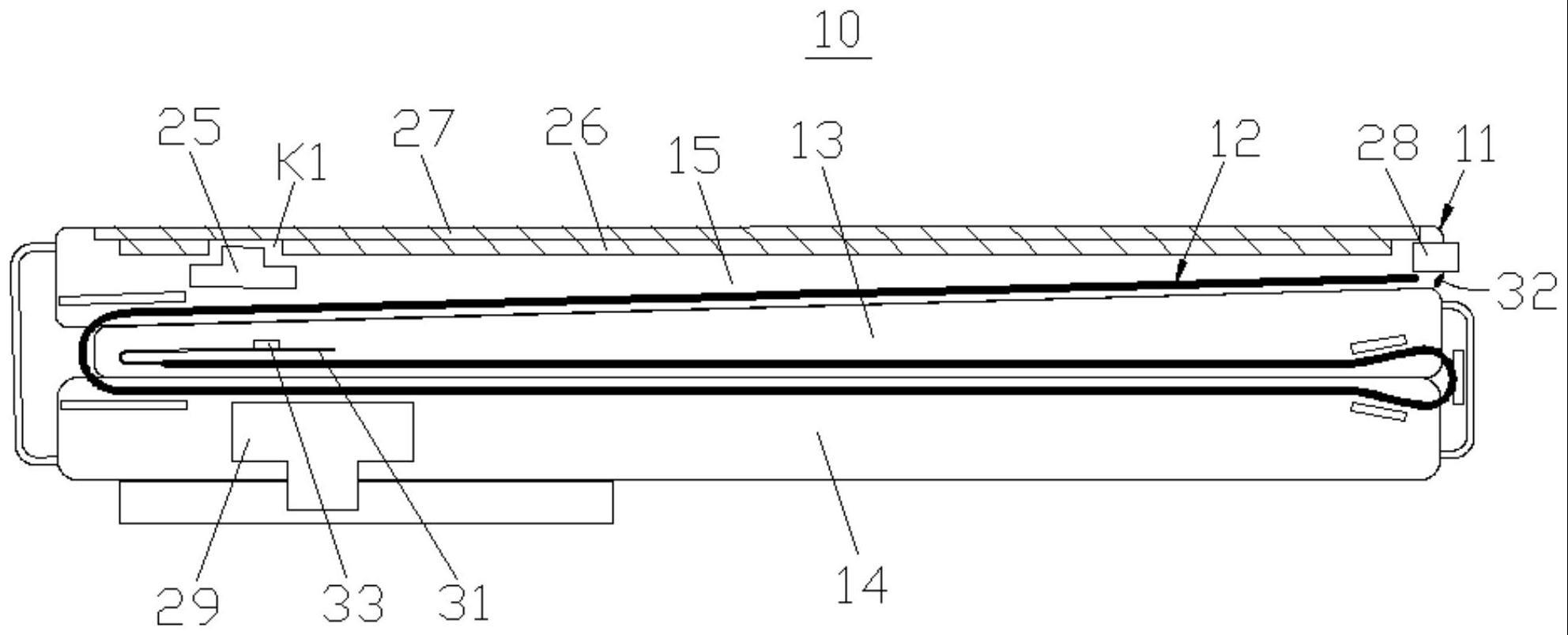

2、第一方面,本技术实施例提供一种可折叠设备,包括主体和柔性屏。主体包括依次设置的第一机身、第二机身和第三机身;第一机身和第三机身分别可转动地连接于第二机身的宽度方向的两侧。柔性屏包括依次连接的第一屏部、第一弯折屏部、第二屏部、第二弯折屏部以及第三屏部;第一屏部附接于第一机身的正面,第二屏部附接于第二机身的正面,第三屏部附接于第三机身的正面。第一机身能够翻折至叠合于第二机身,使第一屏部和第二屏部相对,并夹于第一机身的正面和第二机身的正面之间;第三机身能够翻折至叠合于翻折后的第一机身,使第三屏部夹于第一机身的背面和第三机身的正面。其中,第一机身连接第二机身一侧厚度较大、远离第二机身一侧厚度较小。

3、本技术实施例的可折叠设备中,第一机身和第二机身之间以及第三机身和第二机身之间均采用内折方式,且第一机身靠近第二机身一侧厚度较大、远离第二机身一侧厚度较小,降低了第一机身和第二机身之间转动连接结构的设计难度,并充分利用第二机身和第三机身转折后两者之间的空间利于可折叠设备整体厚度的减小,同时该结构中柔性屏被夹在机身内侧不容易损坏且柔性屏仅需要满足内折要求,对柔性屏的性能要求较小。

4、在一种可能的实施方式中,第一机身呈沿宽度方向厚度逐渐变化的楔形。

5、该实施方式中,第一机身呈楔形,展开后外观较美观,折叠时能够充分利用第二机身和第三机身之间的空间,利于减小可折叠设备折叠后的总厚度以及第一机身和第二机身之间的转动连接结构的设计难度。

6、在一种可能的实施方式中,第一机身的正面和背面之间的夹角为0.5-2°。

7、该实施方式中,夹角设置为0.5-2°,既能实现第一机身厚度的渐变,又不至于对第一机身的外形造成过大影响。

8、在一种可能的实施方式中,第一机身连接于第二机身一侧的厚度为4-8mm,第一机身远离第二机身的一侧的厚度为2-5mm;第一机身的正面和背面之间的夹角为0.5-2°。第二机身的厚度为4-8mm,第二机身的正面和背面相互平行。第三机身连接于第二机身一侧的厚度为5-8mm,第三机身远离第二机身的一侧的厚度为2-8mm,第一机身的正面和背面之间的夹角为0-2°。

9、该实施方式中的尺寸设置合理,能得到厚度较小的可折叠设备。

10、在一种可能的实施方式中,第三机身呈沿宽度方向厚度逐渐变化的楔形,且第三机身连接第二机身的一侧厚度较大、远离第二机身的一侧厚度较小。第三机身的正面和背面之间的夹角等于第一机身正面和背面之间的夹角。

11、该实施方式中,第一机身翻折至叠合于第二机身且第三机身翻折至叠合于第一机身后,叠合的第一机身的背面和第三机身的正面贴合,且第一机身的厚度和第三机身的厚度呈互补状态,使两者的整体厚度保持基本恒定,使得折叠后的可折叠设备呈常见的正面和背面(即第二壳体的背面和第三壳体背面)相互平行的状态,符合消费者习惯的电子设备外观。当然本实施例中所说的“平行”并不需要完全平行,而是允许一定范围的形位公差影响带来的略大于0°的夹角,如夹角正在0至1°之内。

12、在一种可能的实施方式中,第三机身的正面和背面平行。

13、该实施方式中,第三机身远离第二机身一侧厚度可设置得较大,虽然会使折叠后的可折叠设备正面和背面不相互平行,但是方便布置侧向按键(如电源键、音量键等)及在第三机身内布置更多结构。且在折叠后的可折叠设备正面和背面之间的夹角不大时(如小于5°),对设备整体外观和使用体验影响较小。

14、在一种可能的实施方式中,第三机身远离第二机身一侧设有按键结构。

15、该实施方式中,第三机身远离第二机身一侧外露方便按键结构设置和操作。

16、在一种可能的实施方式中,第一机身包括沿宽度方向厚度逐渐变化的楔形部分和连接在楔形部分的宽度方向一侧或两侧的厚度不变的等厚部分。

17、该实施方式中,第一机身部分呈楔形、部分等厚,具有不同的外形。

18、在一种可能的实施方式中,楔形部分的楔角为0.5-1.8°。

19、该实施方式给出了采用楔形、部分等厚形式的第一机身的楔角范围。

20、在一种可能的实施方式中,在第一机身翻折至叠合于第二机身的状态下,第一屏部和第二屏部相互叠合,第一弯折屏部被弯曲成水滴形。在第三机身翻折至叠合于翻折后的第一机身的状态下,第三屏部叠合于第一机身的背面,第二弯折屏部被弯曲成u形。

21、该实施方式中,基于第一机身的楔形设计,第二屏部和第三屏部从展开状态到折叠状态所需转角小于180°,与常见的旋转180°的方案相比,对柔性屏的折叠性能要求有一定下降。

22、在一种可能的实施方式中,在第一机身翻折至叠合于第二机身的状态下,第一屏部和第二屏部相贴合或间距小于1.0mm,被弯曲成水滴形的第一弯折屏部包括圆弧段、第一过渡段和第二过渡段;第一过渡段过渡连接于圆弧段和第一屏部之间,第二过渡段过渡连接于圆弧段和第二屏部之间。

23、该实施方式中,柔性屏的水滴形弯折方案能够使得屏幕之间的间距较小甚至直接贴合,能够降低结构折叠后的总厚度,然而为实现水滴形弯折方案,对其两侧机身(本实施例中的第一机身和第二机身的转动连接位置)的厚度要求较大,这又不利于折叠后总厚度的控制。柔性屏的u形弯折方案则在折叠后存在较大的间距,限制了折叠后总厚度的控制。本实施例中,通过设置第一机身为楔形,巧妙地实现第一机身靠近水滴形弯折一侧厚度较大(利于满足水滴形弯折方案对第一机身连接处厚度的要求),和靠近u形弯折一侧厚度较小(减小u形弯折处所需间距,并充分利用该间距范围内的空间)的设计,结构紧凑性很高,可使折叠设备折叠后的厚度相对已知技术大大减小。

24、在一种可能的实施方式中,第一机身和第二机身之间通过第一旋转结构转动连接。第三机身和第二机身之间通过第二旋转结构转动连接。

25、该实施方式中,第一旋转结构和第二旋转结构用于实现相邻机身的转动连接。

26、在一种可能的实施方式中,第一旋转结构和/或第二旋转结构为铰链结构。

27、该实施方式中,采用铰链结构能够较好地实现相邻机身的转动连接。

28、在一种可能的实施方式中,可折叠设备还包括第一支撑结构和第二支撑结构,第一支撑结构用于支撑第一弯折屏部,第二支撑结构用于支撑第二弯折屏部。

29、该实施方式中,采用第一支撑结构和第二支撑结构能够对第一弯折屏部和第二弯折屏部起到支撑作用,利于柔性屏实现水滴形折弯或u形折弯,且利于柔性屏在展开时整体在一个平面上。

30、在一种可能的实施方式中,第一支撑结构包括第一支撑板、第二支撑板和第三支撑板。第一支撑板可转动地连接于第一机身,第二支撑板可转动地连接于第二机身,第三支撑板固定连接于第一旋转结构。在第一机身和第二机身相对展开的状态下,第一支撑板和第二支撑板分别位于第三支撑板两侧,且第一支撑板、第二支撑板和第三支撑板三者的支撑面在同一平面内,以共同支撑于第一弯折屏部之下。在第一机身和第二机身翻折至相互叠合的状态下,第一弯折屏部呈水滴形,第一支撑板旋转至平行于第一过渡段的状态,并支撑于第一过渡段的下方;第二支撑板旋转至平行于第二过渡段的状态,并支撑于第二过渡段的下方;第三支撑板支撑于圆弧段的下方。

31、该实施方式中的第一支撑板、第二支撑板和第三支撑板在可折叠设备的折叠状态和展开状态均能可靠支撑第二弯折屏部。

32、在一种可能的实施方式中,第二支撑结构包括第四支撑板和第五支撑板。第四支撑板固定连接于第二机身靠近第三机身的一侧,第五支撑板固定连接于第三机身靠近第二机身的一侧。在第三机身和第二机身相对展开的状态下,第四支撑板和第五支撑板的支撑面在同一平面内,以共同支撑于第二弯折屏部之下。在第三机身和第二机身相对翻折至折叠状态下,第四支撑板随第二机身同步旋转至支撑于第二屏部和第二弯折屏部的交界处附近,第五支撑板随第三机身同步旋转至支撑于第三屏部和第二弯折屏部的交界处附近。

33、该实施方式中的第四支撑板和第五支撑板在可折叠设备的折叠状态和展开状态均能可靠支撑第二弯折屏部。

34、在一种可能的实施方式中,第三机身的背面还设有副显示屏,副显示屏外侧设置保护玻璃板。

35、该实施方式中,设置副显示屏以便可折叠设备折叠后具有屏显功能。

36、在一种可能的实施方式中,第三机身的背面布设有前置摄像头,前置摄像头穿过副显示屏或位于副显示屏内侧。

37、该实施方式中,第三机身背面设置的副显示屏能够实现在折叠状态下的屏显。

38、在一种可能的实施方式中,可折叠设备还包括后置摄像头和/或主电池,后置摄像头和/或主电池设置在第二机身。

39、该实施方式中,第二机身本身尺寸较为规整,厚度较大,利于设置合适尺寸的摄像头组件。

40、在一种可能的实施方式中,可折叠设备包括柔性屏引出线和天线。柔性屏引出线从柔性屏对应第一机身的较薄一侧引出,天线设置于第三机身远离第二机身一侧。

41、该实施方式中,第一机身被夹在第二机身和第三机身之间,第一机身的边缘不适合设置折叠态天线。因此,采用从第一机身的边缘引出柔性屏引出线;第三机身远离第二机身一侧未被遮挡,设置天线不易影响天线信号质量。

42、在一种可能的实施方式中,第一机身包括第一机身主体和连接于第一机身主体的第一边壳,第二机身包括第二机身主体和连接于第二机身主体的第二边壳,第三机身包括第三机身主体和连接于第三机身主体的第三边壳;柔性屏包括显示区和位于显示区外围的外沿区。柔性屏铺贴于第一机身主体、第二机身主体和第三机身主体的正面。第一边壳、第二边壳和第三边壳共同组成围于主体外周的边壳外框,外沿区夹于边壳外框和第一机身主体、第二机身主体及第三机身主体之间,且边壳外框沿可折叠设备宽向的一侧或两侧和柔性屏的对应侧之间具有宽向间隙,以容许柔性屏在可折叠设备的不同折叠状态变动时相对主体的宽向位移。

43、该实施方式中,机身的结构设置能够容许柔性屏弯折时沿宽度方向的错动,同时,第一边壳、第二边壳和第三边壳凸出柔性屏的外表面,在折叠后边壳之间相互抵顶而使柔性屏不与对侧结构接触,降低摩擦损伤可能。

44、在一种可能的实施方式中,边壳外框对应第一机身和第二机身转动连接处,以及对应第三机身和第二机身转动连接处分别设置缺口。

45、该实施方式中,设置缺口能够避免弯折时第一边壳和第二边壳之间、第二边壳和第三边壳之间出现折弯抵触。

46、在一种可能的实施方式中,第一机身的背面在第一机身远离第二机身一侧的部分沿第一机身的厚度方向内凹入形成让位空间,使第一机身呈对应让位空间的部分厚度较小、在让位空间外的部分厚度较大的台阶形。在叠合于第一机身时,第三机身容置于让位空间内。

47、该实施方式中,通过设置第一机身为台阶形,同样能够使第一机身靠近第二机身一侧较厚,而远离第二机身一侧较薄,利于减小整机厚度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!