显示装置及移动终端的制作方法

1.本技术涉及显示领域,具体涉及一种显示装置及移动终端。

背景技术:

2.oled(organic light-emitting diode,oled)柔性器件被认为是新一代的显示技术,通过oled柔性器件能够制备具有固定曲率,甚至可反复折叠的模组。随着显示技术的发展,折叠手机已经得到了大规模的应用,多个终端品牌均有折叠设备问世。但是目前的折叠手机还有许多问题亟待解决,其中最重要的一个就是折痕,这可能是决定折叠手机发展前景的关键。折痕的出现是材料的本质特性,为了使显示模组能够折叠,大量使用了有机聚合物以及胶层,这些高分子聚合物在反复受力的过程中发生永久形变导致折痕的产生,而现有的改善措施无法有效解决显示装置在弯折区出现的明显折痕,从而影响显示装置的正常显示。

技术实现要素:

3.本技术实施例提供一种显示装置及移动终端,可以解决现有显示装置在弯折区出现明显折痕的问题。

4.本技术实施例提供一种显示装置,包括:

5.显示面板,包括弯折区;

6.第一减反射层,设置在所述显示面板上,所述第一减反射层至少覆盖所述显示面板的弯折区;

7.粘接层,设置在所述第一减反射层背离所述显示面板的一侧,所述粘接层上对应所述弯折区的位置开设有开口;

8.盖板层,设置在所述粘接层背离所述显示面板的一侧,所述盖板层对应至少部分所述弯折区的位置与所述第一减反射层之间形成镂空区。

9.可选的,在本技术的一些实施例中,所述镂空区围成的区域在所述显示面板上的正投影的面积与所述显示面板的弯折区的面积的比值大于或等于0.5。

10.可选的,在本技术的一些实施例中,所述镂空区围成的区域在所述显示面板上的正投影覆盖所述显示面板的弯折区。

11.可选的,在本技术的一些实施例中,所述盖板层对应所述弯折区的位置包括吸光材料。

12.可选的,在本技术的一些实施例中,所述盖板层包括盖板本体,所述吸光材料复合于所述盖板本体内。

13.可选的,在本技术的一些实施例中,所述盖板层包括层叠设置的盖板本体和第一吸光层,所述第一吸光层由所述吸光材料制成;所述第一吸光层在所述显示面板上的正投影至少覆盖所述显示面板的弯折区;

14.所述第一吸光层位于所述盖板本体面向所述显示面板的一侧;和/或,

15.所述第一吸光层位于所述盖板本体背离所述显示面板的一侧。

16.可选的,在本技术的一些实施例中,所述第一吸光层在所述显示面板上的正投影覆盖所述显示面板面向所述盖板层的一侧。

17.可选的,在本技术的一些实施例中,所述盖板层具有朝向所述显示面板的第一面以及与所述第一面相对的第二面;所述第一面设置有第二减反射层,所述第二减反射层与所述第一减反射层对应设置。

18.可选的,在本技术的一些实施例中,所述第二面设置有第三减反射层,所述第三减反射层覆盖所述第二面。

19.可选的,在本技术的一些实施例中,所述显示面板面向所述盖板层的一侧设置有第二吸光层,所述第二吸光层由所述吸光材料制成;所述第二吸光层位于所述显示面板与所述第一减反射层之间,所述第二吸光层至少覆盖所述显示面板的弯折区。

20.可选的,在本技术的一些实施例中,所述第二吸光层覆盖所述显示面板面向所述盖板层的一侧。

21.可选的,在本技术的一些实施例中,所述第一减反射层为蛾眼结构减反射层;所述第二减反射层为蛾眼结构减反射层。

22.可选的,在本技术的一些实施例中,所述吸光材料包括碳颗粒和碳纳米管中的一种或多种。

23.可选的,在本技术的一些实施例中,所述盖板层的折射率大于或等于1.5;所述盖板层的透光率大于或等于30%且小于或等于95%。

24.相应的,本技术实施例还提供一种移动终端,所述移动终端包括上述任一项所述的显示装置。

25.本技术实施例中显示装置包括显示面板、第一减反射层、粘接层和盖板层,显示面板包括弯折区,第一减反射层设置在显示面板上,第一减反射层至少覆盖显示面板的弯折区,粘接层设置在第一减反射层背离显示面板的一侧,粘接层上对应弯折区的位置开设有开口,盖板层设置在粘接层背离显示面板的一侧,盖板层对应至少部分弯折区的位置与第一减反射层之间形成镂空区。本技术通过在盖板层对应显示面板至少部分弯折区的位置与第一减反射层之间形成镂空区,使得盖板层对应弯折区的位置与显示面板之间未进行粘接,盖板层表面不会随着显示面板的多次弯折而产生折痕;同时第一减反射层的设置使得外界光线照射至弯折区时,能够减弱带有折痕信息的反射光的强度,有助于改善显示装置整体在弯折区的折痕现象。

附图说明

26.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

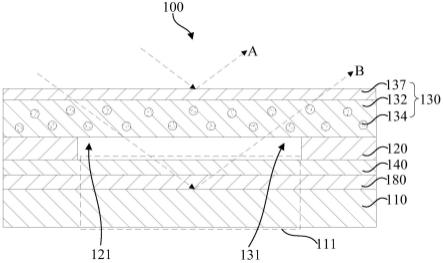

27.图1是本技术实施例提供的一种显示装置的结构示意图;

28.图2是本技术实施例提供的图1中显示装置弯折后的结构示意图;

29.图3是本技术实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;

30.图4是本技术实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;

31.图5是本技术实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;

32.图6是本技术实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;

33.图7是本技术实施例提供的另一种显示装置的结构示意图;

34.图8是本技术实施例提供的一种移动终端的结构示意图。

35.附图标记说明:

[0036][0037]

具体实施方式

[0038]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。在本技术中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。

[0039]

本技术实施例提供一种显示装置及移动终端,以下进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。

[0040]

首先,本技术实施例提供一种显示装置,如图1和图2所示,显示装置100包括显示面板110,显示面板110包括弯折区111,用于对显示面板110进行弯折,通过显示面板110的弯折设计有助于满足显示装置100的不同使用需求,实现显示装置100在折叠屏领域的应用,扩大显示装置100的应用范围。

[0041]

如图1至图7所示,显示装置包括第一减反射层140,第一减反射层140设置在显示面板110上,且第一减反射层140至少覆盖显示面板110的弯折区111。通过在显示面板110上

设置第一减反射层140,能够减少外界光线沿第二反射光路径b照射至显示面板110的弯折区111时在显示面板110表面产生的第二表面反射光,以减小带有折痕信息的第二表面反射光的强度,从而减小人体对折痕信息的感知,进而改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象。

[0042]

在一些实施例中,第一减反射层140能够为单层膜层,并通过对第一减反射层140表面进行处理以实现减反射的作用。例如,在显示装置100的制作过程中,能够在显示面板110表面涂覆一层涂层,如涂覆一层聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,pet),在该涂层固化成型前,利用表面具有凸起结构的辊压装置对其表面进行辊压,以使涂层表面形成对应的凸起结构,从而形成第一减反射层140。当材料表面纳米结构尺度小于光波长时,光波无法辨认出该纳米结构,凸起结构使涂层表面的折射率沿深度方向呈连续变化,从而能够减小折射率急剧变化所造成的反射,使得外界光线照射至第一减反射层140上后反射率大大降低,从而有效减少带有折痕信息的反射光的产生。

[0043]

在另一些实施例中,第一减反射层140能够由多层膜层组成,并由不同折射率的膜层层叠设置而形成。例如,在显示装置100的制作过程中,能够采用磁控溅射的方式在显示面板110表面依次形成多层镀层,镀层所用材料可以为氮硅化合物或氧硅化合物等。其中,氮硅化合物的折射率相对较高,氧硅化合物的折射率相对较低,通过不同折射率膜层的相互组合形成高透低反的膜层,从而组合形成第一减反射层140,以减少带有折痕信息的反射光的产生。

[0044]

显示装置100包括粘接层120,粘接层120设置在第一减反射层140背离显示面板110的一侧,粘接层120的一侧与第一减反射层140或显示面板110的出光侧粘接,粘接层120的另一侧则用于与盖板层130进行粘接,以实现对显示装置100的组装。

[0045]

其中,粘接层120上对应显示面板110弯折区111的位置开设有开口121,即粘接层120对应弯折区111的厚度小于粘接层120对应其他位置的厚度,当开口121贯穿粘接层120的厚度方向时,粘接层120则在对应弯折区111的位置断开,此种结构设置方式使得在将盖板层130等结构通过粘接层120与第一减反射层140进行粘接时,由于粘接层120上开口121的存在,使得盖板层130对应弯折区111的位置不与第一减反射层140粘接,进而使得显示面板110的弯折不会对盖板层130产生影响,从而有利于显示装置100的弯折设计。

[0046]

需要说明的是,第一减反射层140与显示面板110之间还设置有功能结构层180,该功能结构层180包括偏光片或无偏光片技术中的黑色矩阵,以及触控层,触控层包括触摸感应器,分为电阻式和电容式,其主要作用为探测触碰操作。在将粘接层120设置在显示面板110的出光侧时,能够先将第一减反射层140设置在功能结构层180背离显示面板110的一侧,然后将粘接层120粘接在第一减反射层140背离功能结构层180的一侧,以实现对显示装置100的组装。

[0047]

显示装置100还包括盖板层130,盖板层130设置在粘接层120背离显示面板110的一侧,即盖板层130与粘接层120背离显示面板110的一侧粘接,以实现盖板层130与显示面板110的组装。其中,盖板层130主要选用自身在反复弯折过程中不会产生折痕的材料,包括超薄玻璃(ultra-thin glass,utg)材料和/或聚氨酯(thermoplastic urethane,tpu)等超弹性材料,以保证显示装置100反复弯折过程中盖板层130自身表面的平整性。

[0048]

由于粘接层120上对应弯折区111的位置开设有开口121,当盖板层130与粘接层

120粘接时,盖板层130对应至少部分弯折区111的位置与第一减反射层140之间形成有镂空区131,即盖板层130对应至少部分弯折区111的位置未通过粘接层120与第一减反射层140进行连接,使得显示面板110在反复弯折过程中产生折痕时,盖板层130不会在第一减反射层140的带动下产生折痕,从而进一步保证显示装置100反复弯折过程中盖板层130自身表面的平整性。

[0049]

其中,由于盖板层130自身没有变形且未随显示面板110的反复弯折而变形,盖板层130表面产生的反射光均视为第一表面反射光,其在对应弯折区111的第一表面反射光不带有折痕信息,即第一表面反射光为第一反射路径a对应的反射光。而位于盖板层130下方的显示面板110在反复弯折过程中会产生折痕,其表面产生的反射光视为第二表面反射光,第二表面反射光则带有折痕信息,即第二表面反射光为第二反射路径b对应的反射光。通过减小第二表面反射光的强度即可减小带有折痕信息的反射光的强度,从而改善显示装置100的折痕问题。

[0050]

需要说明的是,在实际使用过程中,显示面板110在反复弯折时,弯折区111会出现折痕相对明显的区域,如弯折区111的中间区域,通过在盖板层130对应至少部分弯折区111的位置与第一减反射层140之间形成镂空区131,也就是至少在盖板层130对应折痕较明显的区域与第一减反射层140之间形成镂空区131,即可有效改善显示装置100的折痕问题。其中,镂空区131的设置位置能够根据显示面板110表面的折痕分布进行设计调整。

[0051]

本技术实施例中显示装置100包括显示面板110、第一减反射层140、粘接层120和盖板层130,显示面板110包括弯折区111,第一减反射层140设置在显示面板110上,第一减反射层140至少覆盖显示面板110的弯折区,粘接层120设置在第一减反射层140上,粘接层120上对应弯折区111的位置开设有开口121,盖板层130设置在粘接层120背离显示面板110的一侧,盖板层130对应至少部分弯折区111的位置与第一减反射层140之间形成镂空区131。本技术通过在盖板层130对应显示面板110至少部分弯折区111的位置与第一减反射层140之间形成镂空区131,使得盖板层130对应至少部分弯折区111的位置与第一减反射层140之间未进行粘接,盖板层130表面不会随着显示面板110的多次弯折而产生折痕;同时,第一减反射层140的设置使得外界光线照射至弯折区111时,带有折痕信息的反射光的强度减弱,有助于改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象。

[0052]

在一些实施例中,第一减反射层140覆盖显示面板110面向盖板层130的一侧,即第一减反射层140在显示面板110上呈整面设置,使得第一减反射层140能够减小外界光线照射至显示面板110各个区域所产生的反射光线。此外,由于粘接层120上对应弯折区111的位置开设有开口121,即粘接层120存在厚度不等的区域,通过将第一减反射层140在显示面板110上呈整面设置,能够缓解因粘接层120厚度不同导致盖板层130与显示面板110不完全贴合而产生的光学问题,从而改善显示装置100的显示效果。

[0053]

可选的,本技术实施例中镂空区131围成的区域在显示面板110上的正投影的面积与显示面板110的弯折区111的面积的比值大于或等于0.5。由于显示面板110在反复弯折时,弯折区111表面会出现折痕相对明显的区域,在实际使用过程中,弯折区111的中间区域产生的折痕相对较明显,弯折区111的两侧区域产生的折痕则相对较弱,折痕较明显的区域所占的面积至少为整个弯折区111的面积的一半,因此,在对粘接层120进行处理时,能够仅在粘接层120对应弯折区111的中间区域形成开口121,以使显示面板110折痕较明显的区域

未与盖板层130连接并形成镂空区131,从而有效改善显示装置100的折痕问题。

[0054]

在实际设计过程中,能够将镂空区131围成的区域在显示面板110上的正投影的面积与显示面板110的弯折区111的面积的比值设置为0.5、0.6、0.7或者0.8等,以使显示面板110折痕较明显的区域未与盖板层130连接,其具体比值能够根据实际需求进行调整,此处不做特殊限制。

[0055]

在一些实施例中,镂空区131围成的区域在显示面板110上的正投影覆盖显示面板110的弯折区111,即盖板层130对应整个弯折区111的位置与第一减反射层140之间均形成镂空区131,也就是说,镂空区131围成的区域在显示面板110上的正投影的面积与显示面板110的弯折区111的面积的比值可以设置为大于或等于1,以进一步改善显示装置100的折痕问题。

[0056]

在实际设计过程中,能够将镂空区131围成的区域在显示面板110上的正投影的面积与显示面板110的弯折区111的面积的比值设置为1、1.2、1.3或者1.5等,以使显示面板110的整个弯折区均未与盖板层130连接,其具体比值能够根据实际需求进行调整,此处不做特殊限制。

[0057]

可选的,盖板层130对应弯折区111的位置包括吸光材料134,即盖板层130自身具有吸光性,当外界光线照射至盖板层130时,盖板层130会对外界光线进行部分吸收,然后照射至显示面板110的弯折区111,弯折区111表面对外界光线进行反射,形成带有折痕信息的反射光,带有折痕信息的反射光反射至盖板层130时再次被盖板层130部分吸收,然后反射出盖板层130被人体所接收。由于带有折痕信息的反射光在被人体接收前已经被盖板层130进行了两次吸收,使其强度有效降低,从而使得人体对折痕信息的感知较小,进而有助于改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象。

[0058]

可选的,盖板层130包括盖板本体132,吸光材料134复合于盖板本体132内,在制作盖板层130时,采用吸光材料134与盖板本体132所用材料进行复合,形成具有吸光功能的盖板层130。通过对吸光材料134类型的选择以及吸光材料134含量的调节,即可实现对盖板层130吸光能力的调节。

[0059]

在一些实施例中,盖板本体132为单层膜层,其中,盖板本体132的材质可以为utg或者tpu,在制作盖板本体132时,能够将吸光材料134添加至utg或者tpu中进行复合,以形成具有吸光功能的盖板层130。

[0060]

在另一些实施例中,盖板本体132能够由utg膜层与tpu膜层叠加组成,其中utg膜层作为基体材料,tpu膜层涂覆在utg表面,吸光材料134则能够只添加至tpu或utg内进行复合,或者同时添加至tpu和utg内进行复合,以使盖板层130具有吸光功能。

[0061]

其中,由于吸光材料134复合于盖板本体132内,为保证复合后的盖板本体132的结构的一致性,需采用吸光材料134在盖板本体132中均匀分布的方式,即盖板本体132的各个区域均具有吸光性。此种结构设计除保证盖板本体132的结构一致性外,还能够使盖板本体132各个区域的吸光率相同,有助于降低显示装置100整体对外界的反射,同时还有利于保证显示装置100使用过程中的显示均一性。

[0062]

需要说明的是,在制作盖板层130时,还能够在盖板本体132的表面涂覆一层硬化层137,以避免在显示装置100使用过程中盖板本体132表面被划伤而影响显示装置100的显示效果。其中,硬化层137所用的材质可以是亚克力或者环氧树脂等。

[0063]

可选的,如图3所示,盖板层130包括层叠设置的盖板本体132和第一吸光层133,第一吸光层133由吸光材料134制成,即吸光材料134和盖板本体132为相互独立的个体,在制作盖板层130时,吸光材料134单独形成第一吸光层133,然后第一吸光层133与盖板本体132和硬化层137组合形成具有吸光功能的盖板层130。

[0064]

其中,第一吸光层133在显示面板110上的正投影至少覆盖显示面板110的弯折区111,即第一吸光层133的设置至少可以吸收外界照射至显示面板110弯折区111的光线,以减小经显示面板110弯折区111表面反射后带有折痕信息的第二表面反射光的强度,从而减小人体对折痕信息的感知,进而改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象。

[0065]

需要说明的是,盖板本体132除由utg膜层和/或tpu膜层组成外,盖板本体132还能够由多层膜层叠加组成。例如,盖板本体132包括衬底层以及多层柔性层,多层柔性层依次涂覆在衬底层上,以保证盖板本体132的可弯折性。衬底层可以选用utg膜层,柔性层可以选用聚酰亚胺、聚乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯等材料。第一吸光层133则能够设置在任意两层膜层之间,最后在盖板本体132表面涂覆一层硬化层137,以避免在显示装置100使用过程中盖板本体132表面被划伤而影响显示装置100的显示效果。其中,盖板本体132的具体的结构组成能够根据实际使用需求进行设计调整,此处不做特殊限制。

[0066]

在一些实施例中,第一吸光层133位于盖板本体132面向显示面板110的一侧,即外界光线照射至弯折区111时,外界光线沿第一反射光路径a在盖板层130表面反射形成第一表面反射光,外界光线沿第二反射光路径b经盖板本体132至第一吸光层133后被第一吸光层133部分吸收,然后经显示面板110弯折区111表面反射形成第二表面反射光,第二表面反射光经第一吸光层133再次吸收后从盖板本体132中射出,即第二表面反射光为外界光线经两次吸收后形成,而第一表面反射光由外界光线经盖板本体132反射形成。此种结构设计大大减小了第二表面反射光的强度在整体反射光的强度中的占比,从而有利于减小人体对折痕信息的感知。

[0067]

在另一些实施例中,如图4所示,第一吸光层133位于盖板本体132背离显示面板110的一侧,即外界光线照射至弯折区111时,外界光线沿第一反射光路径a在盖板层130表面反射形成第一表面反射光,经第一吸光层133吸收后的外界光线沿第二反射光路径b穿过盖板本体132照射至显示面板110弯折区111表面时,经反射形成第二表面反射光,第二表面反射光反射时经第一吸光层133再次吸收后从盖板层130中射出,即第二表面反射光被第一吸光层133进行了两次吸收,使得第二表面反射光的强度被减小,在改善显示装置100弯折区111折痕现象的同时,还能够减小显示装置100整体对外界光线的反射,有利于显示装置100的显示。

[0068]

在又一些实施例中,如图4所示,盖板本体132的相对两侧均设置有第一吸光层133,即外界光线沿第二反射光路径b经显示面板110弯折区111表面反射形成的第二表面反射光被第一吸光层133进行了四次吸收。此种结构设计有助于进一步减小第二表面反射光的强度,在改善显示装置100弯折区111折痕现象的同时,能够进一步减小显示装置100整体对外界光线的反射,从而进一步改善显示装置100的显示。

[0069]

可选的,第一吸光层133在显示面板110上的正投影覆盖显示面板110面向盖板层130的一侧,即第一吸光层133在显示面板110上的正投影整面覆盖显示面板110,此种结构设计方式使得各个区域的反射光的强度均能被减小,从而减小显示装置100整体对外界光

线的反射;同时,在显示装置100使用时,显示面板110发出的光线在各个区域也能被均匀吸收,从而改善显示装置100的显示均匀性。

[0070]

可选的,如图5所示,盖板层130具有朝向显示面板110的第一面135以及与第一面135相对的第二面136,即第一面135为盖板层130面向显示面板110的一侧,第二面136为盖板层130背离显示面板110的一面。其中,盖板层130的第一面135设置有第二减反射层150,且第二减反射层150与第一减反射层140对应设置。第二减反射层150的设置能够进一步减小显示装置100对外界光线的反射,改善显示装置100的显示;同时,由于粘接层120的厚度不同,其不同区域对光线反射的影响不同,从而易产生光学差异问题,通过将第二减反射层150与第一减反射层140对应设置,使得粘接层120设置在第一减反射层140与第二减反射层150之间,而第一减反射层140与第二减反射层150的设置均能够减小反射光线自身在不同区域的强度,从而有助于进一步缓解因粘接层120厚度不同导致盖板层130与显示面板110不完全贴合而产生的光学问题。

[0071]

在一些实施例中,如图6所示,盖板层130的第二面136设置有第三减反射层160,且第三减反射层160覆盖盖板层130的第二面136,通过在盖板层130背离显示面板110的一侧设置第三减反射层160,能够进一步减少显示装置100整体对外界光线的反射,从而有助于改善显示装置100的显示。

[0072]

需要说明的是,本技术实施例中第二减反射层150和第三减反射层160的结构以及形成方式能够参考上述实施例中对第一减反射层140的相关阐述,此处不再一一赘述。其中,第一减反射层140、第二减反射层150和第三减反射层160的具体结构以及形成方式能够相同或不同。也就是说,第一减反射层140、第二减反射层150和第三减反射层160均能够通过涂覆结合辊压的方式形成,或者均通过磁控溅射形成多层镀层的方式形成,或者各自根据实际设计需求选择对应的形成方式,此处并不做特殊限制。

[0073]

可选的,如图7所示,显示面板110面向盖板层130的一侧设置有第二吸光层170,第二吸光层170至少覆盖显示面板110的弯折区111,即第二吸光层170的设置至少可以吸收外界照射至显示面板110弯折区111的光线,以减小经显示面板110弯折区111表面反射后带有折痕信息的第二表面反射光的强度,从而减小人体对折痕信息的感知,进而改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象。

[0074]

在一些实施例中,第二吸光层170位于显示面板110与第一减反射层140之间,第二吸光层170覆盖显示面板110面向盖板层130的一侧,即第二吸光层170在显示面板110上呈整面设置,使得第二吸光层170能够吸收外界照射至显示面板110各个区域的光线,减小外界光线照射至显示面板110各个区域所产生的反射光线;同时,在显示装置100使用时,显示面板110发出的光线在各个区域也能被均匀吸收,从而改善显示装置100的显示均匀性。

[0075]

其中,第二吸光层170能够由吸光材料134制成,或者第二吸光层170为偏光片、黑色矩阵或者黑色光学胶等具有可见光吸收特性的膜层,只需保证第二吸光层170能够对外界光线进行吸收,有效降低显示装置100整体对外界光线的反射即可,此处不做特殊限制。

[0076]

需要说明的是,由于粘接层120对应显示面板110弯折区111的位置开设有开口121,使得粘接层120厚度不均,盖板层130与显示面板110之间为不完全贴合,从而导致盖板层130与显示面板110之间出现光学问题。此外,当采用大视角观察时,还会导致减反射层的减反射效果变差,使得人体对折痕信息的感知加强,从而使得折痕现象更加明显。

[0077]

对此,本技术实施例中的第一减反射层140为蛾眼结构减反射层,蛾眼结构减反射层表面呈多个凸起结构,使得外界光线照射至蛾眼结构减反射层上后反射率大大降低,从而有效减少第二表面反射光的产生,使得即使在大视角观察时,带有折痕信息的第二表面反射光的强度仍然较小,从而有利于减小人体对折痕信息的感知。同样的,第二减反射层150也能够选择为蛾眼结构减反射层,从而有助于进一步改善大视角下显示装置100的折痕现象。

[0078]

可选的,本技术实施例中的吸光材料134包括碳颗粒和碳纳米管中的一种或多种,根据吸光材料134类型的选择以及吸光材料134含量的调节,能够实现盖板层130对吸光率需求的调节。其中,碳颗粒和碳纳米管属于全吸收材料,即碳颗粒和碳纳米管的吸收性是非选择性的,其对整个可见光波段有相近的光吸收率,从而有助于盖板层130对外界光线的有效吸收,降低显示装置100整体对外界光线的反射。

[0079]

需要说明的是,吸光材料134除对外界光线进行吸收外,还会对显示装置100显示时显示面板110发出的光线进行吸收,为保证显示装置100具有足够的出光率,需要保证盖板层130具有足够的透光率。在对吸光材料134进行选择时,能够选用具有选择性的吸光材料134,即对某个或某些特定波长有更大的光吸收率,而对某些波长有较小的光吸收率,如选择显示面板110中彩膜层所用的材料,即对红光、绿光和蓝光吸收率较小的材料,以提高显示面板110的出光率,改善显示装置100的显示效果。

[0080]

可选的,盖板层130的透光率大于或等于30%且小于或等于95%。若盖板层130的透光率过大,即盖板层130的吸光率过小,则会导致盖板层130无法对外界光线进行有效吸收,从而导致外界光线经显示面板110弯折区111表面反射后产生的第二表面反射光的强度过大,即带有折痕信息的第二表面反射光的强度过大,从而导致显示装置100的折痕现象明显;若盖板层130的透光率过小,即盖板层130的吸光率过大,则会导致显示装置100使用时,显示面板110发出的光线的出光率过小,从而影响显示装置100的显示效果。

[0081]

在实际制作过程中,能够将盖板层130的透光率设置为30%、40%、50%、60%、70%、80%或者95%,其具体大小能够根据实际设计及使用需求进行调整,只需保证盖板层130的设置能够在有效改善显示装置100的折痕现象的同时,保证显示装置100具有足够的出光率即可,此处并不做特殊限制。

[0082]

可选的,本技术实施例中盖板层130的折射率大于或等于1.5。通过增大盖板层130的折射率,能够使盖板层130内侧和外侧反射产生的第一表面反射光的强度增大,使显示面板110弯折区111表面反射产生的带有折痕信息的第二表面反射光的强度相对减弱,从而有效改善显示装置100的折痕现象。

[0083]

在实际制作过程中,能够将盖板层130的折射率设置为1.5、1.55、1.6、1.65或者1.7等,其具体值能够根据实际设计及使用需求进行调整,此处并不做特殊限制。

[0084]

具体的,在对本技术实施例中改善折痕现象的有效性进行估算时,要使折痕轻微,则需要使显示面板110弯折区111表面产生的带有折痕信息的第二表面反射光的占比x越小越好。例如,表层材料盖板层130的反射率为3%,显示面板110表面偏光片的反射率为2%,显示面板110表面反射率为1%。外界光线经盖板层130吸收一部分后射入,显示面板110表面反射光反射时再次经盖板层130吸收一部分。在60度视角下,各表面反射率大幅度提高,假设以10%进行估算,此时光程翻倍,依据光吸收原理,吸光材料134的吸收率增加1倍。当

盖板层130吸收率为30%时,正入射的带有折痕信息的第二表面反射光的占比x=0.49,60度斜入射的带有折痕信息的第二表面反射光的占比x=0.16,此时整体的反射光均由不带折痕信息的光强主导,从而使得观察到的折痕大幅减轻。

[0085]

其次,本技术实施例还提供一种移动终端,该移动终端包括上述实施例中的显示装置。由于本实施例提供的移动终端采用上述所有实施例的全部技术方案,因此同样具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0086]

图8为本技术实施例提供的一种移动终端的结构示意图,在本技术实施例中,移动终端10还可以包括天线结构、麦克风、扬声器、耳机接口、通用串行总线接口、摄像头、距离传感器、环境光传感器以及处理器等功能组件中的一个或多个,以使移动终端10能适应于各种应用领域。在此实施例中,移动终端10可以为手机、平板电脑、笔记本电脑或者电子阅读器等,此处不做特殊限制。

[0087]

本技术实施例中移动终端10包括显示装置100,显示装置100包括显示面板110、粘接层120和盖板层130,显示面板110包括弯折区111,粘接层120设置在显示面板110上,粘接层120上对应弯折区111的位置开设有开口121,盖板层130设置在粘接层120背离显示面板110的一侧,盖板层130对应弯折区111的位置与显示面板110之间形成镂空区131,盖板层130对应弯折区111的位置包括吸光材料134。

[0088]

本技术通过在盖板层130对应显示面板110弯折区111的位置与显示面板110之间形成镂空区131,使得盖板层130对应弯折区111的位置与显示面板110之间未进行粘接,盖板层130表面不会随着显示面板110的多次弯折而产生折痕;同时,在盖板层130对应弯折区111的位置设置吸光材料134,使得外界光线照射至弯折区111时,带有折痕信息的反射光线在盖板层130内进行了两次吸收,从而使得带有折痕信息的第二表面反射光的强度减弱,有助于改善显示装置100整体在弯折区111的折痕现象,从而有助于改善移动终端10的使用效果。

[0089]

以上对本技术实施例所提供的一种显示装置及移动终端进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1