镜头驱动机构的底座的制作方法

[0001]

本实用新型涉及光学成像领域,具体涉及一种镜头驱动机构。

背景技术:

[0002]

随着科技的发展,现今许多电子装置(例如智能型手机或数字相机)皆具有照相或录像的功能。这些电子装置的使用越来越普遍,并朝着便利和轻薄化的设计方向进行发展,以提供使用者更多的选择。然而,现有市场上的镜头驱动机构涉及零件过多,安装工艺复杂,组装困难良品率低,可靠性差。

[0003]

因此,一种驱动装置,其具有体积小、结构简单的优点,己成为业者进行研发的方向。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的是提供一种镜头驱动机构的底座,以解决上述现有技术中存在的问题。

[0005]

为了解决上述问题,根据本实用新型的一个方面,提供了一种镜头驱动机构的底座,所述镜头驱动机构包括壳体、载体以及电路板,所述底座包括底板,所述底板形成矩形结构并在中部形成敞口以与载体的镜头安装孔配合,所述底板的四个角部形成有支撑柱,所述支撑柱从所述底板向上延伸一定距离形成,所述底板的其中一个侧部设有安装板,所述安装板从所述底板向上延伸一定距离形成,所述电路板安装于所述安装板上。

[0006]

在一个实施例中,所述支撑柱的外侧形成有缺口以安装壳体,以及所述支撑柱的内侧形成阻尼胶槽以容纳阻尼胶。

[0007]

在一个实施例中,所述支撑柱的内侧形成台阶部,所述台阶部的上表面向下凹陷形成所述阻尼胶槽。

[0008]

在一个实施例中,所述台阶部上形成两个所述阻尼胶槽,且每一个阻尼胶槽为弧形凹槽。

[0009]

在一个实施例中,所述底座环绕所述敞口形成底座第一侧部、底座第二侧部、底座第三侧部以及底座第四侧部,所述底座第一侧部和底座第三侧部分别用于安装第一磁性元件和第二磁性元件,所述第二侧部设有所述安装板,所述第四侧部与所述第二侧部相对并设有挡板。

[0010]

在一个实施例中,所述底座第一侧部和第四侧部的两端设有簧片固定柱,紧邻所述簧片固定柱设有定位孔,较佳地,所述簧片固定柱的内外两侧各设有一个所述定位孔。

[0011]

在一个实施例中,所述安装板靠近所述第一侧部的一端设有电容避让口以与所述电路板上的电容配合,以及所述安装板靠近所述第三侧部的一端设有传感器避让口以与所述电路板的传感器配合。

[0012]

在一个实施例中,所述安装板的中部设有电路板定位柱,所述电路板的定位孔与所述电路板定位柱对应配合,以将所述电路板固定安装于所述安装板,在一个实施例中,所

述安装板的中部形成从上向下延伸的凹槽,所述电路板定位柱设置于所述凹槽内。

[0013]

在一个实施例中,所述电容避让口从安装板的顶部一直延伸到底部并在上方形成开口,和/或所述电容避让口的靠近安装板的侧壁上形成弧形侧壁。

[0014]

在一个实施例中,所述底座还设有底座内嵌金属片,所述底座内嵌金属片包括触片,所述第二侧部的两端还设有触片孔,所述触片布置于所述触片孔内;较佳地,所述触片孔紧邻其中一个支撑柱设置。

[0015]

在一个实施例中,所述底座内嵌金属片具有环状主体,所述环状主体的其中相邻两个侧部分别设有接入端和电路板连接端,所述电路板连接端包括多个凸出片,所述电路板的底部设有与所述多个凸出片配合的多个开口。

[0016]

在一个实施例中,所述触片设置于所述底座内嵌金属片的设置所述多个凸出片的侧部的两端。

[0017]

本实用新型的底座可以辅助镜头驱动机构实现体积小、耗电量低、位移精准、制作成本低的优点。

附图说明

[0018]

图1是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构的立体分解图;

[0019]

图2是本实用新型一个实施例的壳体的立体图;

[0020]

图3-图6分别是图2的壳体的不同侧面的主视图;

[0021]

图7是本实用新型一个实施例的上簧片的俯视图;

[0022]

图8-图9分别是本实用新型一个实施例的载体的不同视角的立体图;

[0023]

图10是本实用新型一个实施例的下簧片的立体图;

[0024]

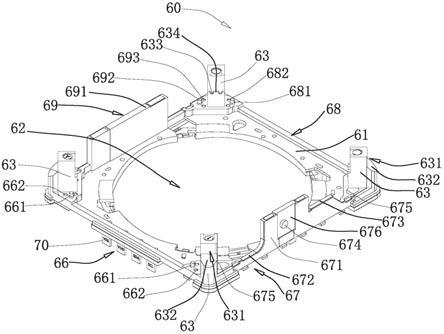

图11是本实用新型一个实施例的底座的立体图;

[0025]

图12是本实用新型一个实施例的底座内嵌金属片的立体图;

[0026]

图13是本实用新型一个实施例的电路板结合到底座内嵌金属片上的组件的立体图;

[0027]

图14是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构的剖视图;以及

[0028]

图15是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构的另一剖视图,其中壳体已移除。

具体实施方式

[0029]

以下将结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细说明,以便更清楚理解本实用新型的目的、特点和优点。应理解的是,附图所示的实施例并不是对本实用新型范围的限制,而只是为了说明本实用新型技术方案的实质精神。

[0030]

在下文的描述中,出于说明各种公开的实施例的目的阐述了某些具体细节以提供对各种公开实施例的透彻理解。但是,相关领域技术人员将认识到可在无这些具体细节中的一个或多个细节的情况下来实践实施例。在其它情形下,与本申请相关联的熟知的装置、结构和技术可能并未详细地示出或描述从而避免不必要地混淆实施例的描述。

[0031]

在整个说明书中对“一个实施例”或“一实施例”的提及表示结合实施例所描述的特定特点、结构或特征包括于至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个位置“在一个实施例中”或“在一实施例”中的出现无需全都指相同实施例。另外,特定特点、结构或特征

可在一个或多个实施例中以任何方式组合。

[0032]

在以下描述中,为了清楚展示本实用新型的结构及工作方式,将借助诸多方向性词语进行描述,但是应当将“前”、“后”、“左”、“右”、“外”、“内”、“向外”、“向内”、“上”、“下”等词语理解为方便用语,而不应当理解为限定性词语。

[0033]

图1是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构100的立体分解图,如图1所示,镜头驱动机构100总体上包括外壳10、框架20、上簧片30、载体40、下簧片50、底座60、底座内嵌金属片70、第一线圈81、第一磁石82、第二线圈83、第二磁石84、电路板91、传感器磁石92以及传感器磁石垫片93。第一磁石82和第二磁石84固定安装于底座60的相对两侧,第一线圈81和第二线圈83分别安装于载体40的相对两侧并与固定安装于底座60上的第一磁石81和第二磁石84对应,传感器磁石92以及传感器磁石垫片93安装于载体40的未安装第一线圈81和第二线圈83的其中一个侧部,电路板91安装于底座40的未安装第一磁石82和第二磁石84的与载体40上安装传感器磁石的侧部对应的其中一个侧部。

[0034]

电路板91设有传感器,传感器与传感器磁石92对应。底座内嵌金属片70安装于底座60内并与电路板91电连接,电路板91与第一线圈81和第二线圈82电连接,上簧片30将载体40与壳体10可活动连接,下簧片50将载体40与底座60可活动连接,框架20设置于上簧片30与壳体10之间。框架20、上簧片30、载体40、下簧片50、第一线圈81、第一磁石82、第二线圈83、第二磁石84、电路板91、传感器磁石92以及传感器磁石垫片93整体上安装于底座60和壳体10限定的空间内。电流通过底座内嵌金属片70进入电路板91,再通过电路板91进入第一线圈81和第二线圈83。通电的第一线圈81和第二线圈83在第一磁石82和第二磁石84产生的磁场中受到磁场力的作用,从而带动载体40沿光轴方向运动。通过改变或调整第一线圈81和第二线圈83内的电流方向或电流大小,可以控制载体40沿光轴方向的运动节奏和方向。

[0035]

下面参照附图对图1所示的镜头驱动机构100的各部件进行详细描述。

[0036]

图2是壳体10的立体图。如图2所示,壳体10整体上形成矩形结构并在下部设有开放空间以容纳载体40等部件并与底座60配合,壳体10的顶部设有顶部开口11以与镜头(图未示)配合。环绕顶部开口11设有多个弯折部12,多个弯折部12与载体40上的直槽配合,以增强壳体10与载体40的连接。壳体10的顶面的四个角部设有壳体下沉部13,壳体下沉部13与底座60的四个角上的支撑柱63配合。

[0037]

在一个实施例中,壳体下沉部13为大致三角形结构,并具有基本与壳体10的上表面平行的底表面131,与底表面131大致垂直的侧表面上一体向外凸出凸出部132,凸出部132与侧表面连接的地方形成凹部133。在一个实施例中,顶部开口11呈圆形,弯折部12与下沉部13的位置对应,也就是说,弯折部12与下沉部13的连线大致通过壳体10的顶部开口11的圆心。换句话说,弯折部12设置于中心开口11的与下沉部13对应的位置,并从顶部开口11的内缘一体向下弯折延伸形成。其中,弯折部12的上端(即离顶部开口11较近的一端)的宽度较小,弯折部12的下端(即远离顶部开口11的一端)的宽度交大。弯折部12优选具有与壳体顶部的厚度相当的厚度。

[0038]

图3-图6分别是壳体10的不同侧面的主视图。如图3-6所示,壳体10具有第一侧部14、第二侧部15、第三侧部16以及第四侧部17,其中第一侧部14为马达输出侧,其与底座60的第一侧部配合并在靠近第四侧部17的端部设有卡扣141,卡扣141从外侧向内侧弯曲,以在壳体10安装在底座60后,将底座60与壳体10进行固定。第一侧部14上还设有两个凸出部

142,两个凸出部142靠近第一侧部14的两端设置,以与底座60的第一侧部上的缺口配合。第二侧部15为电路板安装侧并用于与底座60上的第二侧部配合,第二侧部15的底部设有凹口151,凹口151与底座内嵌金属片70的电路板接口配合。第三侧部16与第一侧部14相对布置,第三侧部16的底部一体向下伸出凸出部161,凸出部161占据底部较大面积。第四侧部17与底座60上的挡板对应,并在底部设有两块凸出块171,以与底座上的相应结构配合。

[0039]

返回参照图1,框架20整体上呈矩形框架结构,并设置在上簧片20与壳体10之间,具体地,框架20的四个角部与壳体10的下沉部13配合并设有溢出孔21以溢出胶水。较佳地,框架20的每一个角部设置有至少两个溢出孔21,两个溢出孔21优选呈大致直角三角形形状。

[0040]

图7是上簧片30的俯视图。如图7所示,上簧片30整体上包括外圈30a和内圈30b,内圈30b设有载体固定部31以及外圈30a设有壳体固定部32,载体固定部31和壳体固定部32之间通过弹性件33可活动连接。内圈上设置多个载体固定部31,多个载体固定部31之间通过内圈连接部34连接。在一个实施例中,内圈连接部34与载体固定部31一体形成,且载体固定部31形成板状,并设有多个小孔,内圈连接部34为条状,优选粗细均匀。整个内圈形成环状结构。上簧片30的外圈整体上形成矩形结构,壳体固定部32位于四个角上,两个壳体固定部32之间通过外圈连接部35连接。弹性件33的一端连接于载体固定部31,另一端连接于壳体固定部32,优选弹性件33与载体固定部31和壳体固定部32一体成形。在一个实施例中,弹性件33为弹性条,弹性条在接近壳体固定部32的一端至少形成一次弯折,从而整体上形成“s”形结构,使得载体固定部31可相对于壳体固定部32运动。

[0041]

图8-图9分别是载体40的不同视角的立体图。如图8-9所示,载体40用于承载镜头并在中部设有镜头安装孔41,镜头(图未示)安装于镜头安装孔41内。环绕镜头安装孔41形成载体第一侧部42、载体第二侧部43、载体第三侧部44以及载体第四侧部45,以及载体40具有朝向壳体10的载体上表面46以及朝向底座60的载体下表面47。载体上表面46设有多个上簧片连接部461,邻近上簧片连接部461设有直槽462,直槽462从载体上表面46向载体下表面47延伸并与壳体10上的弯折部12配合。具体地,壳体10的弯折部12伸入直槽462内,从而将壳体10与载体40相对限定在一定方向和范围内活动。在直槽462的另一侧设有上表面凸出部463,上表面凸出部463与上簧片安装部461分别位于直槽462的两侧,并且优选对称设置。直槽462的外侧设有载体下沉部464,载体下沉部464可以设置诸如方向类标记,以方便自动化设备确定载体安装方向。

[0042]

第一侧部42和第三侧部44相对设置并分别设有第一线圈安装部421和第三线圈安装部441,第一线圈81缠绕在第一线圈安装部421上,第二线圈83缠绕在第二线圈安装部441上。第一线圈安装部421和第二线圈安装部441包括从第一侧部42和第三侧部44一体向外突出的多个凸起,线圈缠绕在该多个凸起上。第二侧部43与电路板91对应并设有传感器磁石安装槽431和第一绕线柱432,传感器磁石安装槽431和第一绕线柱432分别设置于第二侧部43的两端,其中第一绕线柱432设置于靠近第一侧部42的一端,第一侧部42的线圈安装部421上缠绕的第一线圈81的端部固定在第一绕线柱432上。传感器磁石安装槽431设置于靠近第三侧部44的一端,传感器磁石安装于传感器磁石安装槽431内,并与电路板91上的传感器911配合,以检测载体40的位移信息。第三侧部44与第一侧部42相对并设有第二线圈安装部441,第二线圈安装部441包括从第三侧部44一体向外突出的多个凸起,第二线圈83缠绕

在该多个凸起上。第四侧部45与第二侧部43相对并用于与底座60上的挡板配合,第四侧部45的靠近第三侧部44的一端设有第二绕线柱451,第三侧部44的第二线圈安装部441上缠绕的第二线圈83的端部固定在第二绕线柱451上。

[0043]

参照图9,载体40的下表面47设有多个下簧片固定柱471,以与下簧片50的内圈连接。下簧片固定柱471用于固定下簧片,下簧片安装后热铆固定。下簧片固定柱471从载体40的下表面47一体向下伸出形成,其中一个下簧片固定柱471邻近第一绕线柱432设置,另一个下簧片固定柱471邻近第二绕线柱451设置,以便于将底座内嵌金属片70、电路板91通过下簧片50与第一线圈81和第二线圈83电连接。

[0044]

图10是下簧片50的立体图。如图10所示,下簧片50整体上包括相互独立的下簧片第一部分51和下簧片第二部分52,下簧片第一部分51和下簧片第二部分52的结构和形状类似。下簧片第一部分51整体上形成弧形结构,并在弧形结构的一端形成第一底座连接部511,弧形结构的另一端形成第二载体连接部512,弧形结构的大致中部形成第一载体连接部513,从第二载体连接部512沿弧形结构向中部返回延伸并在大致中部的位置形成第二底座连接部514,第二底座连接部514与第一载体连接部513邻近并位于第一载体连接部513的外侧。第一底座连接部511与第一载体连接部513以及第一载体连接部513与第二载体连接部512之间都通过弹性条连接,第二载体连接部512与第二底座连接部514之间通过弹性条连接,且连接第二载体连接部512与第二底座连接部514的弹性条在接近第二座体连接部514的地方进行至少两次弯折形成至少一个“s”形结构,以及连接第一底座连接部511与第一载体连接部513之间的弹性条在接近第一底座连接部511的地方进行至少两次弯折形成至少一个“s”形结构,使得底座连接部与载体连接部之间可以进行相对运动,以使得当底座连接部和载体连接部分别连接到底座和载体上以后,底座可以相对于载体进行相对运动。

[0045]

继续参照图10,第一底座连接部511包括位于中部的第一凹口5111和位于第一凹口5111两侧的第一固定片5112,第一固定片5112上设有第一底座固定孔5113,其中,第一凹口5111优选设置成矩形形状,第一固定片5112优选设置成大致三角形形状。第二底座连接部514包括位于中部的第二凹口5141和位于第二凹口5141两侧的第二底座固定片5142和电路板连接部5143,较佳地,底座固定片5142与电路板连接部5143关于第二凹口5141对称设置并具有相似的形状,其中,第二底座固定片5142上设有第二底座固定孔5144,电路板连接部5143与底座内嵌金属片70的穿过底座60的触片孔675的触片733配合,以通过底座内嵌金属片70与电路板91电连通。

[0046]

第一载体连接部513整体上形成一个块状并设有第一载体固定孔5131,第二载体连接部512整体上形成一个块状并设有第二载体固定孔5121以及线圈连接部5122,线圈连接部5122从第二载体连接部512的边缘一体伸出形成。线圈连接部5122与缠绕在载体绕线柱上的线圈端部连接,从而与安装于载体上的线圈电连接。

[0047]

类似地,下簧片第二部分52整体上形成弧形结构并在弧形结构的一端形成第一底座连接部524,弧形结构的另一端形成第二载体连接部522,弧形结构的大致中部形成第一载体连接部523,从第二载体连接部522沿弧形结构向中部返回延伸并在大致中部的位置形成第二底座连接部521。第一底座连接部524与第一载体连接部523以及第一载体连接部523与第二载体连接部522之间通过弹性条连接,第二载体连接部522与第二底座连接部521之间通过弹性条连接,且连接第二载体连接部522与第二底座连接部521的弹性条在接近第二

座体连接部521的地方进行至少两次弯折形成至少一个“s”形结构,以及连接第一底座连接部524与第一载体连接部523之间的弹性条在接近第一底座连接部524的地方进行至少两次弯折形成至少一个“s”形结构,使得底座连接部与载体连接部之间可以进行相对运动,以使得当底座连接部和载体连接部分别连接到底座和载体上以后,底座可以相对于载体进行相对运动。

[0048]

继续参照图10,第一底座连接部524包括位于中部的第一凹口5241和第一凹口5241两侧的第一固定片5242和电路板连接部5243,第一固定片5242上设有第一底座固定孔5244,其中,第一凹口5241优选设置成矩形形状,第一固定片5242优选设置成大致三角形形状,第一底座固定片5242与电路板连接部5243关于第一凹口5241对称设置并具有相似的形状,其中,第一底座固定片5242上设有第一底座固定孔5244,电路板连接部5243与底座内嵌金属片70的穿过底座60的触片孔675的触片配合,从而通过底座内嵌金属片70与电路板91电连通。第二底座连接部521包括位于中部的第二凹口5211和位于第二凹口5211两侧的第二底座固定片5212,第二底座固定片5212上设有第二底座固定孔5213,第二凹口5211优选设置成矩形形状,第二固定片5212优选设置成大致三角形形状。第一载体连接部523整体上形成一个块状并设有第一载体固定孔5231,第二载体连接部522整体上形成一个块状并设有第二载体固定孔5221以及线圈连接部5222,线圈连接部5222从第二载体连接部522的边缘一体伸出形成。线圈连接部5222与缠绕在载体绕线柱上的线圈绕线连接,从而为安装于载体上的线圈供电。

[0049]

继续参照图10,下簧片第二部分52的第二载体连接部522与下簧片第一部分51的第一底座连接部511相邻布置,下簧片第二部分52的第一底座连接部524与下簧片第一部分51的第二载体连接部512相邻布置,从而下簧片50整体上形成一个圆弧形结构并包括位于内圈的两个第一载体连接部和两个第二载体连接部,以及位于外圈的两个第一底座连接部和两个第二底座连接部。内圈与外圈之间通过弯折的弹性条连接,使得内圈与外圈可以相对进行弹性变形而运动,从而通过下簧片连接的底座与载体也可以进行相对运动。

[0050]

具体地,下簧片第一部分51安装于载体40的第三侧部和第二侧部底部以及底座60的第三侧部和第二侧部底部,下簧片第二部分52安装于载体40的第四侧部和第一侧部底部以及底座60的第四侧部和第一侧部底部,下簧片第一部分51的第一载体固定孔5131和第二载体固定孔5121与载体40的第三侧部和第二侧部底部的下簧片固定柱471配合,第二部分52的第一载体固定孔5231和第二载体固定孔5221与载体40第四侧部和第一侧部底部的下簧片固定柱471配合,下簧片第一部分51的第一底座固定孔5113与底座60的第四侧部的簧片固定柱692和第三侧部的簧片固定柱682配合,下簧片第一部分51的第二底座固定孔5144和第三侧部的簧片固定柱682配合,下簧片第一部分51的电路板安装部5413与底座60的第二侧部的靠近第三侧部一端的触片孔675配合。下簧片第二部分52的第一底座固定孔5244与底座60的第一侧部的簧片固定柱661配合,下簧片第二部分52的电路板安装部5243与底座60的第二侧部的靠近第一侧部一端的触片孔675配合。下簧片第二部分52的第二底座固定孔5213与底座60的第一侧部的簧片固定柱661和第四侧部的簧片固定柱692配合。底座60的各支撑柱63分别位于下簧片50的第一部分51和第二部分52的各第一凹口和第二凹口内。

[0051]

图11是底座60的立体图。下面参照图11对本实用新型一个实施例的底座60进行描述。如图11所示,底座60整体上包括底板61,底板61整体上形成矩形结构并在中部形成敞口

62以与载体40的镜头安装孔41配合。底板61的四个角部形成有支撑柱63,支撑柱63从底板61向上延伸一定距离形成。四根支撑柱63的高度基本相等,并与下簧片50的各第一凹口和第二凹口以及壳体10配合,起到支撑和整体结构的加强作用。在图示实施例中,支撑柱63的横截面大致成矩形形状并在外侧形成有缺口631,缺口631的底部为斜面632,以方便安装壳体10。支撑柱63的内侧形成阻尼胶槽633以容纳阻尼胶,具体地,支撑柱63的内侧大致中部位置形成台阶部634,台阶部634的表面形成向下凹陷的阻尼胶槽633,优选地,每一个台阶部634上形成两个垂直于支撑柱63的内侧表面的阻尼胶槽633,且每一个阻尼胶槽633为弧形凹槽,即阻尼胶槽633的侧壁具有弧形,从而形成具有较小的底部和从底部向顶部宽度逐渐增加的形状。

[0052]

底板60环绕敞口61形成第一侧部66、第二侧部67、第三侧部68以及第四侧部69。第一侧部66和第三侧部68分别用于安装第一磁石82和第二磁石84,第二侧部67用于安装电路板91,第四侧部69与第二侧部67相对并设有挡板691。具体地,第一侧部66的两端设有簧片固定柱661,紧邻簧片固定柱661设有定位孔662,优选地,在簧片固定柱661的内外两侧各设有一个定位孔662。定位孔662用于自动化设备抓取识别。第二侧部67设有从底板62向上延伸的安装板671,安装板671从底板向上延伸一定距离形成,安装板671的高度与四个角部的支撑柱63的高度大致相当,安装板671靠近第一侧部66的一端设有电容避让口672,安装板671靠近第三侧部68的一端设有传感器避让口673,安装板671的中部设有电路板定位柱674,电路板91的定位孔与电路板定位柱674对应配合,以将电路板91固定安装于底座60的安装板671上。电路板91安装于安装板671后,电路板91上的电容与电容避让口672对准配合,电路板91上的传感器与传感器避让口673对准配合,并与安装于载体40上的传感器用磁石对准。电容避让口672从安装板671的顶部一直延伸到底部并在上方形成开口,电容避让口672的靠近安装板671的侧壁上形成弧形侧壁。第二侧部67的两端还设有触片孔675,底座内嵌金属片70安装于底座60时,底座内嵌金属片70的触片733位于触片孔675内,从而与电路板91电连接。较佳地,触片孔675紧邻支撑柱63设置并具有与底座内嵌金属片70的触片733类似的形状。安装板671的中部形成从上向下延伸的凹槽676,电路板定位柱674设置于凹槽676内并大致位于凹槽676的中部,凹槽676的下部的宽度小于上部的宽度,其上部整体上形成矩形凹槽,下部整体上形成宽度较小的另一矩形凹槽。

[0053]

第三侧部68与第一侧部66相对设置并用于安装磁石,其结构和功能与第一侧部66类似,两端设有簧片固定柱681,紧邻簧片固定柱681设有定位孔682,优选地,在簧片固定柱681的内外两侧各设有一个定位孔682。第四侧部69与第三侧部67相对设置,并具有沿竖直方向延伸的挡板691,挡板691从第四侧部69的中间位置一体向上伸出形成并具有与四个角部的支撑柱63以及第二侧部上的安装板671大致相等的高度,对底座的整体强度起到加强作用。第四侧部69的两端与第一侧部和第三侧部类似,两端设有簧片固定柱692,紧邻簧片固定柱692设有定位孔693,优选地,在簧片固定柱692的内外两侧各设有一个定位孔693。

[0054]

图12是底座内嵌金属片的立体图,图13是电路板结合到底座内嵌金属片上的组件的立体图。如图12-13所示,底座内嵌金属片70设置于底座60内并具有环状结构主体71,主体71的其中相邻两个侧部分别设有接入端72和电路板连接端73,电路板连接端73包括多个凸出片731,多个凸出片731之间限定出开口732,电路板91的底部设有与凸出片731配合的开口,通过将底座内嵌金属片70的凸出片731插入电路板91的底部开口内将电路板91与底

座内嵌金属片连接。多个凸出片731的端部基本处于同一条直线上,并在底座内嵌金属片70的设置多个凸出片的侧部的两端设有触片733,触片733与底座60上的触片孔675配合,当底座内嵌金属片70安装于底座60内时,触片733位于触片孔675内并用于与线圈电连接。接入端72设置于与电路板连接端73相邻的侧部并包括多个引入片72,以与外部电路连接。底座内嵌金属片70的与电路板连接端73相对侧部设有至少两个伸出部74,以加强底座60的强度。

[0055]

参照图13,电路板91安装于底座60上并与底座内嵌金属片70配合,具体地,电路板91整体上形成矩块结构并具有朝向载体的内表面和朝向壳体的外表面,内表面上设有传感器911和电容912,传感器911与底座60上的传感器避让口673对准并与安装于载体40上的传感器用磁石92对应配合,电容912与底座60上的电容避让口672对应配合。电路板91的底部设有多个开口913,开口913与底座内嵌金属片70的凸出片731配合以将电路板91卡紧在底座内嵌金属片70上,同时提供电路连接。底座内嵌金属片70的触片733位于电路板91的两端外。

[0056]

图14是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构100的剖视图,图15是本实用新型一个实施例的镜头驱动机构100的另一剖视图,其中壳体已移除。如图14-15所示,安装时,框架20位于上簧片30的上表面与壳体20的下表面之间,上簧片30的外圈和内圈分别与壳体底部和载体顶部固定连接,壳体10的弯折部12伸入到载体40的直槽462内,下簧片50的外圈和内圈分别与底座60和载体40的下表面固定连接,底座内嵌金属片70安装于底座60内,第一磁石82和第二磁石84分别安装于底座60的第一侧部66和第二侧部68上,第一线圈81和第二线圈83分别安装于载体40的第一侧部42和第三侧部44上,传感器磁石92和传感器磁石垫片93安装于载体40的第二侧部的传感器磁石安装槽431内,以规整磁场。电路板91安装于底座60的第二侧部67上,底座60的四个角部的各支撑柱63与壳体10的下沉部13配合,壳体10的弯折部12伸入到载体40的直槽462内,以防止驱动时内旋以及倾斜。卡扣141卡入底座60的下表面。运行时,外部电流通过底座内嵌金属片70的接入端72经底座内嵌金属片70到达电路板91,再经由触片733、下簧片50的电路板连接部以及线圈连接部与第一线圈81和第二线圈82电连接。通电的第一线圈和第二线圈在第一磁体82和第二磁体84的磁场力的作用下,带动载体40沿光轴方向进行运动,传感器911通过感应传感器用磁体92的位移而检测载体的位移,并将该位移信息传送给控制单元(图未示)。

[0057]

以上已详细描述了本实用新型的较佳实施例,但应理解到,在阅读了本实用新型的上述讲授内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改。这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1