光学系统的制作方法

1.本公开涉及一种光学系统。

背景技术:

2.随着科技的发展,光学元件以及可驱动光学元件的光学系统逐渐微型化。通过装设光学元件、光学系统以及感光元件,使得许多电子装置(例如:平板电脑、智能手机)具备了照相或录影的功能。当使用者使用电子装置时,可能产生晃动,使得所拍摄的照片或影片产生模糊。然而,随着对于影像品质的要求日益增高,可修正晃动的光学系统因而产生。

3.光学系统可驱动光学元件沿着平行于光轴的方向运动,以对被拍摄物进行对焦,达到自动对焦(auto focus,af)。除此之外,光学系统也可驱动光学元件沿着垂直于光轴的方向运动,以弥补因为使用者的晃动或受到外力冲击使得成像相对原位置产生偏移,造成图像或影像模糊的问题,而达到光学防手震(optical image stabilization,ois)。通过自动对焦以及光学防手震,可提升所拍摄的影像的品质。

技术实现要素:

4.本公开提供一种光学系统。光学系统包括一第一活动部、一第一驱动机构以及一第一电路机构。第一活动部包括一框架以及一承载座。承载座用以连接一第一光学元件。承载座可相对框架运动。第一电路机构包括一第一驱动组件。第一驱动组件用以驱动承载座相对框架运动。第一电路机构电性连接第一驱动机构。

5.在一些实施例中,光学系统还包括一固定部以及一支持组件,其中第一驱动机构还包括一第二驱动组件,且第二驱动组件用以驱动第一活动部经由支持组件相对固定部运动。支持组件、第一活动部以及固定部沿着一主轴排列,沿着主轴观察时,光学系统具有多边形结构,包括一第一侧、一第二侧、一第三侧、一第四侧,第二侧以及第四侧位于第一侧与第三侧之间,第一侧沿着一第一方向延伸,且第二侧沿着一第二方向延伸,第二方向与第一方向不平行且垂直。在一些实施例中,沿着主轴观察时,第一活动部位于第一侧与第三侧之间,第一活动部与第一侧以及第三侧的距离不同,且第一活动部与第二侧以及第四侧的距离不同。在一些实施例中,沿着主轴观察时,第一活动部与第一侧的距离小于第一活动部与第三侧的距离,且第一活动部与第二侧的距离小于第一活动部与第四侧的距离。

6.在一些实施例中,其中第一驱动组件包括一第一磁性元件以及一第一线圈,第一磁性元件固定地设置于框架,承载座包括一第一固定结构,第一固定结构具有至少一突出部,沿着主轴观察时,第一磁性元件位于第一侧,第一线圈固定于第一固定结构,沿着主轴观察时,第一线圈与第一固定结构至少部分重叠。第一磁性元件包括多个表面。一第一表面具有平面结构,且面朝第一线圈。一第二表面,与第一表面面朝相反方向。一第三表面,具有平面结构,且邻近第一表面,其中第三表面与第一表面不平行也不垂直。在第一方向上,第一线圈的最大尺寸小于第一磁性元件的最大尺寸,且第一表面的最大尺寸小于第一线圈的最大尺寸并大于第一固定结构的最大尺寸。第三表面与第一表面的最短距离小于第三表面

与第二表面的最短距离。框架还包括一第一定位结构以及一第一止动元件,第一定位结构与第一止动元件一体成形,第一定位结构用以定位第一磁性元件,而第一止动元件用以限制第一活动部的运动范围。第二表面以及第三表面面朝第一定位结构。沿着主轴观察时,第一止动元件位于第一磁性元件与固定部之间。沿着垂直第二表面的方向观察时,第一磁性元件与第一止动元件至少部分重叠。

7.在一些实施例中,第二驱动组件包括一第二磁性元件,第二磁性元件固定地设置于框架,框架还包括一第二定位结构以及一第二止动元件,第二定位结构与第二止动元件一体成形,其中第二定位结构用以定位第二磁性元件,而第二止动元件用以限制第一活动部的运动范围。第二止动元件与固定部的最短距离小于第二磁性元件与固定部的最短距离。沿着主轴观察时,第二驱动组件位于第二侧。第二磁性元件包括多个表面。一第四表面,具有平面结构,且面朝第一活动部。一第五表面,与第四表面面朝相反方向。一第六表面,具有平面结构,且与第四表面不垂直也不平行。一第七表面,具有平面结构,与第四表面不垂直也不平行并与第六表面不平行,且第六表面以及第七表面面朝第二定位结构。第五表面的至少部分显露于第二止动元件,沿着垂直第五表面的方向观察时,第五表面与第二止动元件不重叠。

8.在一些实施例中,光学系统还包括一第一位置感测机构,第一位置感测机构包括一第一位置感测组件,第一位置感测组件用以感测承载座相对框架的运动。沿着主轴观察时,第一位置感测组件位于第四侧。承载座还包括一第一感测组件容纳部用以容纳第一位置感测组件的至少部分。第一感测组件容纳部具有一第一突出结构。第一感测组件容纳部具有一第一凹陷结构位于第一突出结构中。框架还包括一第三止动元件,对应第一感测组件容纳部。第三止动元件具有一第二突出结构。第三止动元件具有一第二凹陷结构位于第二突出结构中。第一位置感测组件包括一第一参考元件以及一第一感测元件,第一感测元件用以感测第一参考元件所产生的一第一磁场。承载座还包括一第一电性连接部以及一第二电性连接部,分别用以设置第一驱动组件的一第一引线以及一第二引线。沿着主轴观察时,第一电性连接部以及第二电性连接部位于第四侧。固定部的一基座具有一容纳空间用以容纳第一活动部。基座具有一壳体以及一包覆元件,壳体与包覆元件具有不同材料。壳体具有金属材料,其中基座包括一闪避部,闪避部具有开口结构,沿着主轴观察时,第一电性连接部与闪避部至少部分重叠。壳体具有相互不平行的至少三个侧壁。

9.在一些实施例中,支持组件还包括一支持元件、多个中间元件、多个轨道。支持元件设置于框架与固定部之间,其中支持元件可相对框架以及固定部运动,且支持元件可相对承载座运动,其中支持元件可相对固定部沿着一第三方向运动,且框架可相对支持元件沿着一第四方向运动,其中第三方向与第二方向平行,而第四方向与第三方向不平行且垂直。一第一中间元件、一第二中间元件、一第三中间元件设置于支持元件与固定部之间。一第一轨道、一第二轨道、一第三轨道形成于支持元件,分别对应第一中间元件、第二中间元件、第三中间元件,并沿着第三方向延伸。一第四中间元件、一第五中间元件、一第六中间元件设置于支持元件与框架之间。一第四轨道、一第五轨道、一第六轨道形成于支持元件,分别对应第四中间元件、第五中间元件、第六中间元件,并沿着第四方向延伸。一第七中间元件,设置于框架与固定部之间。一第七轨道,形成于框架,并对应第七中间元件。

10.沿着主轴观察时,第一中间元件以及第四中间元件位于光学系统的一第一角落,

第二中间元件以及第五中间元件位于光学系统的一第三角落,第三中间元件以及第六中间元件位于光学系统的一第四角落。第一中间元件仅能相对第一轨道沿着第三方向运动,第四中间元件仅能相对第四轨道沿着第四方向运动。第七中间元件可相对第七轨道沿着第三方向以及第四方向运动。沿着主轴观察时,第一中间元件与第四中间元件至少部分重叠,且第一轨道与第四轨道至少部分重叠。沿着主轴观察时,支持元件为l形。

11.在一些实施例中,光学系统还包括一第一结构强化元件以及一第二结构强化元件。第一结构强化元件设置于支持元件。第二结构强化元件设置于固定部的一顶盖,具有导磁性材料,对应第一驱动机构。第一结构强化元件用以强化支持元件的结构强度,而第二结构强化元件用以强化顶盖的结构强度。第一结构强化元件与支持元件具有不同材料,且第一结构强化元件具有金属材料。第一结构强化元件的至少部分埋藏且不显露于支持元件。沿着垂直主轴的方向观察时,第一结构强化元件的至少部分位于第一轨道与第四轨道之间。沿着垂直主轴的方向观察时,第一结构强化元件的至少部分位于第一中间元件与第四中间元件之间。第二结构强化元件与顶盖具有不同材料,且第二结构强化元件具有金属材料。第二结构强化元件的至少部分埋藏且不显露于顶盖。沿着主轴观察时,第一结构强化元件与第二结构强化元件至少部分重叠。第一结构强化元件与第二结构强化元件具有不同材料。第二结构强化元件的导磁系数大于第一结构强化元件的导磁系数,且第二结构强化元件的导磁系数大于壳体的导磁系数。第二结构强化元件可经由焊接固定地连接壳体。第二结构强化元件具有一第一开口,对应第一磁性元件。沿着主轴观察时,第二结构强化元件与第一磁性元件至少部分重叠。第二结构强化元件具有一第二开口,对应第二磁性元件。沿着主轴观察时,第二结构强化元件与第二磁性元件至少部分重叠。沿着垂直主轴的方向观察时,第一中间元件与第二结构强化元件至少部分重叠。

12.在一些实施例中,第一位置感测机构还包括一第二位置感测组件以及一第三位置感测组件,且第二位置感测组件用以感测框架相对固定部沿着第三方向的运动,而第三位置感测组件用以感测框架相对固定部沿着第四方向的运动。沿着主轴观察时,第二位置感测组件位于第一侧,而第三位置感测组件位于第二侧。沿着主轴观察时,第二位置感测组件的至少部分位于第一开口,而第三位置感测组件的至少部分位于第二开口,且第三位置感测组件与第一结构强化元件至少部分重叠。沿着垂直主轴的方向观察时,第二位置感测组件与第一结构强化元件至少部分重叠。第二位置感测组件包括一第二参考元件以及一第二感测元件。第二感测元件用以感测第二参考元件所产生的一第二磁场。第三位置感测组件包括一第三参考元件以及一第三感测元件。第三感测元件用以感测第三参考元件所产生的一第三磁场。

13.在一些实施例中,第一电路机构包括一第一电路组件以及一第二电路组件,第一电路组件电性连接第一驱动组件,而第二电路组件电性连接第二驱动组件。第一电路组件包括一第一本体以及多个段部。第一本体电性连接第一驱动组件以及第一感测元件,第一感测元件固定地设置于第一本体。第一段部电性连接第一本体。第二段部经由第一段部电性连接第一本体。第三段部经由第二段部电性连接第一本体。第四段部经由第三段部电性连接第一本体。第五段部经由第四段部电性连接第一本体。第二电路组件包括一第一本体、一固定端、一第一对外电路。第二感测元件设置于第二本体。固定端固定地设置于固定部。第一对外电路电性连接第一本体。第一本体具有板状结构,且第一本体与主轴平行。第一驱

动组件经由第二弹性元件电性连接第一本体。第二弹性元件与第一本体不平行。沿着主轴观察时,第一本体的至少部分位于支持元件与框架之间。沿着垂直主轴的方向观察时,第一本体与支持元件至少部分重叠。第一段部、第二段部、第三段部、第四段部、第五段部具有板状结构。第一段部、第二段部、第三段部、第四段部、第五段部的至少部分固定地设置承载座或框架。第一段部、第二段部、第三段部、第四段部、第五段部的至少部分可相对承载座以及框架运动。第一段部沿着一第五方向延伸。沿着主轴观察时,第一段部以及第二段部位于第四侧。第二段部的厚度方向与第一段部的厚度方向不同。第二段部的厚度方向与第一段部的厚度方向不垂直。第二段部沿着一第六方向延伸。第六方向与第五方向不平行且不垂直。第三段部的厚度方向与第一段部的厚度方向不同。第三段部沿着一第七方向延伸。第七方向与第五方向不平行也不垂直。第七方向与第六方向不平行且垂直。沿着主轴观察时,第三段部、第四段部、第五段部位于第一侧。第四段部的厚度方向与第三段部的厚度方向相同。第四段部沿着一第八方向延伸。第八方向与第五方向不平行且垂直。第八方向与第六方向不平行且垂直。第八方向与第七方向不平行且垂直。。第五段部的厚度方向与第一段部、第二段部、第三段部、第四段部的厚度方向不同。第五段部的厚度方向与第二段部的厚度方向不同。第五段部的厚度方向与第三段部的厚度方向不同。第五段部沿着一第九方向延伸。第九方向与第五方向不平行且不垂直。第九方向与第六方向不平行且垂直。第九方向与第七方向不平行且垂直。

14.第二本体具有板状结构,且第二本体与主轴垂直。第二本体经由第五段部电性连接第一本体。第二本体较第一活动部靠近一光入射侧。第二本体与第一本体不平行且垂直。沿着主轴观察时,第二本体与第一本体至少部分重叠。沿着垂直主轴的方向观察时,第二本体位于第二驱动组件以及第二感测元件之间。第一对外电路电性连接第二本体。第一对外电路经由第二本体电性连接第五段部。固定端直接接触固定部。固定端具有板状结构。固定端的表面与主轴不垂直也不平行。固定端可经由热压固定地连接固定部。固定端与第一对外电路不平行。固定端与第二本体不平行。固定端经由第一对外电路连接第二本体。沿着主轴观察时,框架还包括一第四止动元件,第四止动元件用以限制第一活动部相对固定部的运动范围。第四止动元件与固定部的最短距离小于支持元件与固定部的最短距离。第四止动元件与固定部的最短距离小于第一电路组件与固定部的最短距离。沿着垂直主轴的方向观察时,第四止动元件位于第一段部与支持元件之间。沿着垂直主轴的方向观察时,第四止动元件位于第二段部与支持元件之间。沿着主轴观察时,第四止动元件位于第四侧。

附图说明

15.当阅读说明书附图时,从以下的详细描述能最佳理解本公开的各方面。应注意的是,根据业界的标准作法,各种特征并未按照比例绘制。事实上,可任意的放大或缩小元件的尺寸,以做清楚的说明。

16.图1是电子装置以及光学系统的示意图。

17.图2是光学系统以及第一光学元件的示意图。

18.图3是光学系统的俯视图。

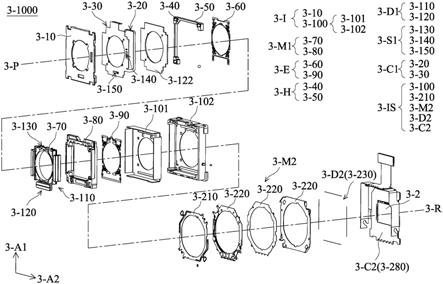

19.图4是光学系统的分解图。

20.图5是顶盖的立体图。

21.图6是基座的立体图。

22.图7是第一电路组件以及第二电路组件的立体图。

23.图8是支持组件的示意图。

24.图9是光学系统的剖面图。

25.图10是承载座的立体图。

26.图11是框架的立体图。

27.图12是承载座、框架、第一参考元件、第一感测元件的示意图。

28.图13是第一驱动组件以及第二驱动组件的分解图。

29.图14是第一弹性元件、承载座、框架、第一驱动组件、第二磁性元件的立体图。

30.图15是第一弹性元件、承载座、框架、第一驱动组件、第二磁性元件的俯视图。

31.图16是承载座以及框架的俯视图。

32.图17以及图18是第一电路机构、支持元件、框架、第二感测元件、第三感测元件不同视角的立体图。

33.图19是省略部分元件的光学系统的侧视图。

34.图20是省略部分元件的光学系统的俯视图。

35.附图标记说明:

[0036]3‑

1、3

‑

2:光学元件

[0037]3‑

10:顶盖

[0038]3‑

11:顶盖结构强化元件

[0039]3‑

16、3

‑

17:开口

[0040]3‑

20:第一电路组件

[0041]3‑

21:第一段部

[0042]3‑

22:第二段部

[0043]3‑

23:第三段部

[0044]3‑

24:第四段部

[0045]3‑

25:第五段部

[0046]3‑

30:第二电路组件

[0047]3‑

31:第一对外电路

[0048]3‑

32:固定端

[0049]3‑

40:中间组件

[0050]3‑

41、3

‑

42、3

‑

43、3

‑

44、3

‑

45、3

‑

46、3

‑

47:中间元件

[0051]3‑

50:支持元件

[0052]3‑

51、3

‑

52、3

‑

53、3

‑

54、3

‑

55、3

‑

56、3

‑

57:轨道

[0053]3‑

60:第二弹性元件

[0054]3‑

70:承载座

[0055]3‑

71:第一感测组件容纳部

[0056]3‑

72:第一固定结构

[0057]3‑

73、3

‑

74:电性连接部

[0058]3‑

75:第一容纳部

[0059]3‑

80:框架

[0060]3‑

81:第一止动元件

[0061]3‑

82:第二止动元件

[0062]3‑

83:第三止动元件

[0063]3‑

84:第四止动元件

[0064]3‑

85:第二容纳部

[0065]3‑

86:第一定位结构

[0066]3‑

87:第二定位结构

[0067]3‑

88:框架轨道

[0068]3‑

90:第二弹性元件

[0069]3‑

100:基座

[0070]3‑

101:壳体

[0071]3‑

102:包覆元件

[0072]3‑

110、3

‑

120:驱动组件

[0073]3‑

111、3

‑

121:磁性元件

[0074]3‑

112、3

‑

122:线圈

[0075]3‑

130、3

‑

140、3

‑

150:位置感测组件

[0076]3‑

131、3

‑

141、3

‑

151:参考元件

[0077]3‑

132、3

‑

142、3

‑

152:感测元件

[0078]3‑

160:粘着元件

[0079]3‑

170:阻尼元件

[0080]3‑

180:接合元件

[0081]3‑

201:第一本体

[0082]3‑

210:固定板

[0083]3‑

220:活动板

[0084]3‑

230:偏压元件

[0085]3‑

302:第二本体

[0086]3‑

500:电子装置

[0087]3‑

501:支持元件结构强化元件

[0088]3‑

711:第一突出结构

[0089]3‑

712:第一凹陷结构

[0090]3‑

721:突出部

[0091]3‑

831:第二突出结构

[0092]3‑

832:第二凹陷结构

[0093]3‑

1000:光学系统

[0094]3‑

1001、3

‑

1002、3

‑

1003、3

‑

1004:侧边

[0095]3‑

1011、3

‑

1012、3

‑

1013:侧壁

[0096]3‑

1021:闪避部

[0097]3‑

1111、3

‑

1112、3

‑

1113:第一磁性元件的表面

[0098]3‑

1214、3

‑

1215、3

‑

1216、3

‑

1217:第二磁性元件的表面

[0099]3‑

2001、3

‑

2002、3

‑

2003、3

‑

2004:角落

[0100]3‑

a1、3

‑

a2、3

‑

a3、3

‑

a4、3

‑

a5、3

‑

a6、3

‑

a7、3

‑

a8、3

‑

a9:方向

[0101]3‑

c1、3

‑

c2:电路机构

[0102]3‑

d1、3

‑

d2:驱动机构

[0103]3‑

e:弹性组件

[0104]3‑

h:支持组件

[0105]3‑

i:固定部

[0106]3‑

is:第二光学元件模块

[0107]3‑

l:光线

[0108]3‑

lin:光入射侧

[0109]3‑

lout:光出射侧

[0110]3‑

m1、3

‑

m2:活动部

[0111]3‑

p:主轴

[0112]3‑

r:转轴

[0113]3‑

s1:位置感测机构

具体实施方式

[0114]

以下的公开内容提供许多不同的实施例或范例,并叙述各个构件以及排列方式的特定范例,以实施本公开的不同特征。空间相关用词意欲包含使用中或操作中的装置的不同方位。装置可被转向不同方位(旋转90度或其他方位),则在此使用的空间相关词亦可依此相同解释。

[0115]

在说明书以及权利要求中的序数,例如“第一”、“第二”等,并没有顺序上的先后关系,其仅用于标示区分两个具有相同名字的不同元件。除此之外,在本公开的不同范例中,可能使用重复的符号或字母。

[0116]

图1是一电子装置3

‑

500以及一光学系统3

‑

1000的示意图。电子装置3

‑

500可为平板电脑、智能手机等。光学系统3

‑

1000通常设置于电子装置3

‑

500的顶部区域。

[0117]

图2是光学系统3

‑

1000以及一第一光学元件3

‑

1的示意图。光学系统3

‑

1000可承载第一光学元件3

‑

1并驱动第一光学元件3

‑

1运动,借此调整第一光学元件3

‑

1的位置,以拍摄清晰的图像。在本技术领域中,光学系统3

‑

1000可能被称为音圈马达(voice coil motor,vcm)。在图2中,以箭头示出从光学系统3

‑

1000外部入射的一光线3

‑

l的行进方向。

[0118]

第一光学元件3

‑

1可为镜头,例如,透镜。第一光学元件3

‑

1仅在图2中示出。第一光学元件3

‑

1可由塑胶或玻璃制成。第一光学元件3

‑

1可为圆形。在一些实施例中,为了降低生产成本、降低第一光学元件3

‑

1的重量或者配合光学系统3

‑

1000等原因,第一光学元件3

‑

1可包括两个形成于相反侧的直线形切削部。直线形切削部可使用切削加工等方式形成。

[0119]

图3是光学系统3

‑

1000的俯视图。光学系统3

‑

1000具有一主轴3

‑

p。主轴3

‑

p为穿过并垂直于整个光学系统3

‑

1000的虚拟轴线。在附图以及以下内容中将通过主轴3

‑

p来辅助说明光学系统3

‑

1000的相关特征。沿着主轴3

‑

p观察时,光学系统3

‑

1000具有多边形结构,例如,四边形结构。为了方便说明,将光学系统3

‑

1000的四侧分别定义为一第一侧3

‑

1001、

一第二侧3

‑

1002、一第三侧3

‑

1003、一第四侧3

‑

1004。第一侧3

‑

1001与第三侧3

‑

1003相对,而第二侧3

‑

1002与第四侧3

‑

1004相对。也就是说,第二侧3

‑

1002以及第四侧3

‑

1004位于第一侧3

‑

1001与第三侧3

‑

1003之间。第一侧3

‑

1001以及第三侧3

‑

1003沿着一第一方向3

‑

a1延伸,而第二侧3

‑

1002以及第四侧3

‑

1004沿着一第二方向3

‑

a2延伸。第二方向3

‑

a2与第一方向3

‑

a1不平行且垂直。

[0120]

又,将光学系统3

‑

1000的四个角落分别定义为一第一角落3

‑

2001、一第二角落3

‑

2002、一第三角落3

‑

2003、一第四角落3

‑

2004。第一角落3

‑

2001位于第一侧3

‑

1001与第四侧3

‑

1004之间。第二角落3

‑

2002位于第一侧3

‑

1001与第二侧3

‑

1002之间。第三角落3

‑

2003位于第二侧3

‑

1002与第三侧3

‑

1003之间。第四角落3

‑

2004位于第三侧3

‑

1003与第四侧3

‑

1004之间。

[0121]

图4是光学系统3

‑

1000的分解图。在本实施例中,光学系统3

‑

1000包括一固定部3

‑

i、一第一活动部3

‑

m1、一弹性组件3

‑

e、一支持组件3

‑

h、一第一驱动机构3

‑

d1、一第一位置感测机构3

‑

s1、一第一电路机构3

‑

c1、一第二光学元件模块3

‑

is。第一活动部3

‑

m1用以连接第一光学元件3

‑

1。弹性组件3

‑

e弹性地连接第一活动部3

‑

m1。第一活动部3

‑

m1通过支持组件3

‑

h以及第一驱动机构3

‑

d1可相对固定部3

‑

i运动。第一位置感测机构3

‑

s1可感测第一活动部3

‑

m1相对固定部3

‑

i的运动。第一电路机构3

‑

c1电性连接第一驱动机构3

‑

d1。光线3

‑

l进入光学系统3

‑

1000之后可在第二光学元件模块3

‑

is上成像。

[0122]

在本实施例中,固定部3

‑

i包括一顶盖3

‑

10以及一基座3

‑

100。第一活动部3

‑

m1包括一承载座3

‑

70以及一框架3

‑

80。顶盖3

‑

10、承载座3

‑

70、框架3

‑

80、基座3

‑

100按序地沿着主轴3

‑

p排列。弹性组件3

‑

e包括一第一弹性元件3

‑

60以及一第二弹性元件3

‑

90。支持组件3

‑

h包括一中间组件3

‑

40(可先参考图8,包括一第一中间元件3

‑

41、一第二中间元件3

‑

42、一第三中间元件3

‑

43、一第四中间元件3

‑

44、一第五中间元件3

‑

45、一第六中间元件3

‑

46、一第七中间元件3

‑

47)以及一支持元件3

‑

50。第一驱动机构3

‑

d1包括一第一驱动组件3

‑

110以及一第二驱动组件3

‑

120。第一驱动组件3

‑

110包括至少一第一磁性元件3

‑

111以及至少一第一线圈3

‑

112,而第二驱动组件3

‑

120包括至少一第二磁性元件3

‑

121以及至少一第二线圈3

‑

122(可先参考图13)。第一位置感测机构3

‑

s1包括一第一位置感测组件3

‑

130、一第二位置感测组件3

‑

140、一第三位置感测组件3

‑

150(可先参考图7、图12、图13)。第一位置感测组件3

‑

130包括一第一参考元件3

‑

131以及一第一感测元件3

‑

132。第二位置感测组件3

‑

140包括一第二参考元件3

‑

141以及一第二感测元件3

‑

142。第三位置感测组件3

‑

150包括一第三参考元件3

‑

151以及一第三感测元件3

‑

152。第一电路机构3

‑

c1包括一第一电路组件3

‑

20以及一第二电路组件3

‑

30。应理解的是,元件可依照使用者需求增添或删减。

[0123]

需先说明的是,设置在第一侧3

‑

1001的磁性元件同时是第一驱动组件3

‑

110的第一磁性元件3

‑

111、第二驱动组件3

‑

120的第二磁性元件3

‑

121、第二位置感测组件3

‑

140的第二参考元件3

‑

141。设置在第二侧3

‑

1002的磁性元件同时是第二驱动组件3

‑

120的第二磁性元件3

‑

121以及第三位置感测组件3

‑

150的第三参考元件3

‑

151。设置在第三侧3

‑

1003的磁性元件同时是第一驱动组件3

‑

110的第一磁性元件3

‑

111以及第二驱动组件3

‑

120的第二磁性元件3

‑

121。如此一来,因为第一驱动组件3

‑

110、第二驱动组件3

‑

120、第二位置感测组件3

‑

140、第三位置感测组件3

‑

150共用了磁性元件,即磁性元件可兼具驱动以及感测的作用,而可降低光学系统3

‑

1000的体积,以达到小型化。

[0124]

第二光学元件模块3

‑

is包括固定部3

‑

i的部分、一第二活动部3

‑

m2、一第二驱动机构3

‑

d2、一第二电路机构3

‑

c2。固定部3

‑

i以及第二活动部3

‑

m2沿着主轴3

‑

p排列。第二活动部3

‑

m2用以连接一第二光学元件3

‑

2。第二光学元件3

‑

2可为感光元件。第二活动部3

‑

m2位于第一侧3

‑

1001与第三侧3

‑

1003之间。第二驱动机构3

‑

d2可驱动第二活动部3

‑

m2相对固定部3

‑

i运动。例如,第二驱动机构3

‑

d2可用以驱动第二活动部3

‑

m2相对固定部3

‑

i以一转轴3

‑

r进行转动,且转轴3

‑

r与主轴3

‑

p平行。在一些实施例中,转轴3

‑

r与主轴3

‑

p重合。第二电路机构3

‑

c2电性连接第二驱动机构3

‑

d2。

[0125]

在第二光学元件模块3

‑

is中,固定部3

‑

i包括一固定板3

‑

210。固定板3

‑

210固定地连接至基座3

‑

100。第二活动部3

‑

m2包括一活动板3

‑

220。活动板3

‑

220可为多层板。第二驱动机构3

‑

d2包括多个偏压元件3

‑

230。活动板3

‑

220通过偏压元件3

‑

230连接至固定板3

‑

210。

[0126]

偏压元件3

‑

230可具有形状存储合金(shape memory alloys,sma)材料,例如,钛镍合金(tini)、钛钯合金(tipd)、钛镍铜合金(tinicu)、钛镍钯合金(tinipd)等。而且,可通过一电源对偏压元件3

‑

230施加驱动信号(例如,电流)而改变偏压元件3

‑

230的长度。又,可施加不同的驱动信号至偏压元件3

‑

230,以独立地控制各个偏压元件3

‑

230的长度变化。举例而言,当施加驱动信号至偏压元件3

‑

230时,可使不同的偏压元件3

‑

230产生相同或不相同的长度变化,并带动活动板3

‑

220相对固定部3

‑

i的基座3

‑

100以及固定板3

‑

210运动,进而带动第二光学元件3

‑

2运动,包括平移、转动等,以达到自动对焦、光学防手震、倾斜(tilt)补正等。

[0127]

请一并参考图5以及图6来了解固定部3

‑

i。图5是顶盖3

‑

10的立体图。图6是基座3

‑

100的立体图。顶盖3

‑

10与基座3

‑

100连接,包括粘接、熔接等。光线3

‑

l按序通过顶盖3

‑

10以及基座3

‑

100。因此,邻近于顶盖3

‑

10的一侧可定义为一光入射侧3

‑

lin,而邻近于基座3

‑

100的一侧可定义为一光出射侧3

‑

lout。

[0128]

顶盖3

‑

10与基座3

‑

100连接之后内部形成的容纳空间可容纳第一活动部3

‑

m1、弹性组件3

‑

e、第一驱动机构3

‑

d1、第一位置感测机构3

‑

s1、第一电路机构3

‑

c1等元件。

[0129]

顶盖3

‑

10具有板状结构。沿着主轴3

‑

p观察时,顶盖3

‑

10的轮廓大致上为矩形或正方形。在一些实施例中,光学系统3

‑

1000可包括一顶盖结构强化元件3

‑

11。顶盖结构强化元件3

‑

11设置于顶盖3

‑

10内,用以强化顶盖3

‑

10的结构强度。例如,以模内成形(insert molding)的方式形成。在图5中,顶盖结构强化元件3

‑

11以虚线示出。顶盖结构强化元件3

‑

11的至少部分埋藏且不显露于顶盖3

‑

10,而顶盖结构强化元件3

‑

11的其余部分则显露于顶盖3

‑

10。

[0130]

顶盖结构强化元件3

‑

11与顶盖3

‑

10具有不同材料。例如,顶盖3

‑

10以塑胶材料制成,而顶盖结构强化元件3

‑

11以导磁性材料及/或金属材料制成。导磁性材料代表具有磁导率(magnetic permeability)的材料。例如,铁磁性材料(ferromagnetic material),包括铁(fe)、镍(ni)、钴(co)或前述材料的合金等。在一些实施例中,顶盖结构强化元件3

‑

11靠近承载座3

‑

70的一侧的宽度大于远离承载座3

‑

70的一侧的宽度。

[0131]

以塑胶材料制成的顶盖3

‑

10可阻绝电磁波,故可降低光学系统3

‑

1000周遭的接收器(receiver)、天线(antenna)等电磁式装置(未图示)所产生的电磁波的干扰。以塑胶材料制成的顶盖3

‑

10通常以射出成型的方式制成。依据实际需求(例如:顶盖3

‑

10的结构)设计

出对应的模具。通过组合模具产生高压(合模)、注入高温熔融塑胶(注射)、维持压力(保压)、降低温度并定型(冷却)、打开模具(开模)、推出成品(顶出)等操作制造出顶盖3

‑

10。在射出成型的过程中,可控制材料的流动特性、材料注入量、熔融温度等参数。

[0132]

顶盖结构强化元件3

‑

11对应第一驱动机构3

‑

d1。详细来说,顶盖结构强化元件3

‑

11包括对应第一磁性元件3

‑

111的一第一开口3

‑

16以及对应第二磁性元件3

‑

121的一第二开口3

‑

17。沿着主轴3

‑

p观察时,顶盖结构强化元件3

‑

11与第一磁性元件3

‑

111至少部分重叠。沿着主轴3

‑

p观察时,顶盖结构强化元件3

‑

11与第二磁性元件3

‑

121至少部分重叠。

[0133]

除此之外,沿着主轴3

‑

p观察时,第二位置感测组件3

‑

140的至少部分位于顶盖结构强化元件3

‑

11的第一开口3

‑

16。沿着主轴3

‑

p观察时,第三位置感测组件3

‑

150的至少部分位于顶盖结构强化元件3

‑

11的第二开口3

‑

17。

[0134]

基座3

‑

100包括一壳体3

‑

101以及一包覆元件3

‑

102。壳体3

‑

101具有相互不平行的至少三个侧壁3

‑

1011、3

‑

1012、3

‑

1013。壳体3

‑

101与包覆元件3

‑

102具有不同材料。例如,壳体3

‑

101以金属材料制成,而包覆元件3

‑

102以塑胶材料制成。包覆元件3

‑

102包括一闪避部3

‑

1021。闪避部3

‑

1021具有开口结构。沿着主轴3

‑

p观察时,闪避部3

‑

1021位于第四侧3

‑

1004。

[0135]

因为顶盖结构强化元件3

‑

11以及壳体3

‑

101可皆由导磁材料及/或金属材料制成,故顶盖结构强化元件3

‑

11可经由焊接(焊锡焊接、熔接等金属连接方式)固定地连接壳体3

‑

101。不过,顶盖结构强化元件3

‑

11的导磁系数大于壳体3

‑

101的导磁系数。

[0136]

接下来,请一并参考图7来了解第一电路机构3

‑

c1。图7是第一电路组件3

‑

20以及第二电路组件3

‑

30的立体图。第一电路组件3

‑

20包括一第一本体3

‑

201、一第一段部3

‑

21、一第二段部3

‑

22、一第三段部3

‑

23、一第四段部3

‑

24、一第五段部3

‑

25。第二电路组件3

‑

30包括一第二本体3

‑

302、一第一对外电路3

‑

31以及一固定端3

‑

32。第二电路组件3

‑

30的第二本体3

‑

302较第一电路组件3

‑

20的第一本体3

‑

201靠近光入射侧3

‑

lin。

[0137]

第一本体3

‑

201电性连接第一驱动组件3

‑

110以及第一感测元件3

‑

132。第一驱动组件3

‑

110经由第二弹性元件3

‑

90电性连接第一本体3

‑

201。第二弹性元件3

‑

90与第一本体3

‑

201不平行。

[0138]

第一本体3

‑

201具有板状结构,且第一本体3

‑

201与主轴3

‑

p平行。沿着主轴3

‑

p观察时,第一本体3

‑

201的至少部分位于支持元件3

‑

50与框架3

‑

80之间。第一感测元件3

‑

132固定地设置于第一本体3

‑

201。沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第一本体3

‑

201与支持元件3

‑

50至少部分重叠。

[0139]

第一段部3

‑

21具有板状结构。第一段部3

‑

21电性连接第一本体3

‑

201。第一段部3

‑

21的至少部分固定地设置承载座3

‑

70或框架3

‑

80。第一段部3

‑

21的至少部分可相对承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动。第一段部3

‑

21沿着一第五方向3

‑

a5延伸。沿着主轴3

‑

p观察时,第一段部3

‑

21位于第四侧3

‑

1004。

[0140]

第二段部3

‑

22具有板状结构。第二段部3

‑

22经由第一段部3

‑

21电性连接第一本体3

‑

201。第二段部3

‑

22的厚度方向与第一段部3

‑

21的厚度方向不同。第二段部3

‑

22的厚度方向可与第一段部3

‑

21的厚度方向不垂直。第二段部3

‑

22可相对承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动。第二段部3

‑

22沿着一第六方向3

‑

a6延伸。第六方向3

‑

a6与第五方向3

‑

a5不平行且不垂直。沿着主轴3

‑

p观察时,第二段部3

‑

22位于第四侧3

‑

1004。

[0141]

第三段部3

‑

23具有板状结构。第三段部3

‑

23经由第二段部3

‑

22电性连接第一本体3

‑

201。第三段部3

‑

23的厚度方向与第一段部3

‑

21的厚度方向不同。第三段部3

‑

23的厚度方向可与第一段部3

‑

21的厚度方向垂直。第三段部3

‑

23可相对承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动。第三段部3

‑

23沿着一第七方向3

‑

a7延伸。第七方向3

‑

a7与第五方向3

‑

a5不平行也不垂直。第七方向3

‑

a7与第六方向3

‑

a6不平行且垂直。沿着主轴3

‑

p观察时,第三段部3

‑

23位于第一侧3

‑

1001。

[0142]

第四段部3

‑

24具有板状结构。第四段部3

‑

24经由第三段部3

‑

23电性连接第一本体3

‑

201。第四段部3

‑

24的厚度方向与第三段部3

‑

23的厚度方向相同。第四段部3

‑

24可相对承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动。第四段部3

‑

24可相对框架3

‑

80运动。第四段部3

‑

24沿着一第八方向3

‑

a8延伸。第八方向3

‑

a8与第五方向3

‑

a5不平行且垂直。第八方向3

‑

a8与第六方向3

‑

a6不平行且垂直。第八方向3

‑

a8与第七方向3

‑

a7不平行且垂直。沿着主轴3

‑

p观察时,第四段部3

‑

24位于第一侧3

‑

1001。

[0143]

第五段部3

‑

25具有板状结构。第五段部3

‑

25经由第四段部3

‑

24电性连接第一本体3

‑

201。第五段部3

‑

25的厚度方向与第一段部3

‑

21的厚度方向不同。第五段部3

‑

25的厚度方向与第二段部3

‑

22的厚度方向不同。例如,第五段部3

‑

25的厚度方向可与第二段部3

‑

22的厚度方向垂直。第五段部3

‑

25的厚度方向与第三段部3

‑

23的厚度方向不同。例如,第五段部3

‑

25的厚度方向与第三段部3

‑

23的厚度方向垂直。第五段部3

‑

25的厚度方向与第四段部3

‑

24的厚度方向不同。例如,第五段部3

‑

25的厚度方向与第四段部3

‑

24的厚度方向垂直。第五段部3

‑

25可相对承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动。第五段部3

‑

25沿着一第九方向3

‑

a9延伸。第九方向3

‑

a9与第五方向3

‑

a5不平行且不垂直。第九方向3

‑

a9与第六方向3

‑

a6不平行且垂直。第九方向3

‑

a9与第七方向3

‑

a7不平行且垂直。沿着主轴3

‑

p观察时,第五段部3

‑

25位于第一侧3

‑

1001。

[0144]

第二本体3

‑

302具有板状结构,且第二本体3

‑

302与主轴3

‑

p垂直。第二本体3

‑

302较第一活动部3

‑

m1靠近光入射侧3

‑

lin。第二感测元件3

‑

142设置于第二本体3

‑

302。沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第二本体3

‑

302位于第二驱动组件3

‑

120以及第二感测元件3

‑

142之间。

[0145]

第一对外电路3

‑

31电性连接第一本体3

‑

201。第一对外电路3

‑

31与固定端3

‑

32不平行。固定端3

‑

32具有板状结构。固定端3

‑

32固定地设置于固定部3

‑

i。固定端3

‑

32可直接接触固定部3

‑

i。固定端3

‑

32的表面与主轴3

‑

p不垂直也不平行。例如,固定端3

‑

32的部分可经由热压固定地连接固定部3

‑

i。沿着垂直于主轴3

‑

p的方向观察时,固定端3

‑

32是歪斜的。通过固定端3

‑

32,可将第一电路组件3

‑

20固定至固定部3

‑

i。

[0146]

第一电路组件3

‑

20电性连接第二电路组件3

‑

30。详细来说,第一对外电路3

‑

31电性连接第二本体3

‑

302。第一对外电路3

‑

31经由第二本体3

‑

302电性连接第五段部3

‑

25,而第二本体3

‑

302经由第五段部3

‑

25电性连接第一本体3

‑

201。

[0147]

第二本体3

‑

302与第一本体3

‑

201不平行且垂直。沿着主轴3

‑

p观察时,第二本体3

‑

302与第一本体3

‑

201至少部分重叠。固定端3

‑

32与第二本体3

‑

302不平行。固定端3

‑

32经由第一对外电路3

‑

31连接第二本体3

‑

302。

[0148]

接下来,请一并参考图8以及图9来了解支持组件3

‑

h。图8是支持组件3

‑

h的示意图。图9是光学系统3

‑

1000的剖面图。在本实施例中,光学系统3

‑

1000包括七个中间元件3

‑

41~3

‑

47。中间元件3

‑

41~3

‑

47可为滚珠、球体等。支持元件3

‑

50设置于顶盖3

‑

10与框架3

‑

80之间。第一中间元件3

‑

41、第二中间元件3

‑

42、第三中间元件3

‑

43设置于支持元件3

‑

50与顶盖3

‑

10之间。第四中间元件3

‑

44、第五中间元件3

‑

45、第六中间元件3

‑

46设置于支持元件3

‑

50与框架3

‑

80之间。第七中间元件3

‑

47设置于顶盖3

‑

10与框架3

‑

80之间。

[0149]

沿着主轴3

‑

p观察时,第一中间元件3

‑

41以及第四中间元件3

‑

44位于第一角落3

‑

2001,第二中间元件3

‑

42以及第五中间元件3

‑

45位于第三角落3

‑

2003,第三中间元件3

‑

43以及第六中间元件3

‑

46位于第四角落3

‑

2004,第七中间元件3

‑

47位于第二角落3

‑

2002。沿着主轴3

‑

p观察时,第一中间元件3

‑

41与第四中间元件3

‑

44至少部分重叠,第二中间元件3

‑

42与第五中间元件3

‑

45至少部分重叠,第三中间元件3

‑

43与第六中间元件3

‑

46至少部分重叠。

[0150]

支持元件3

‑

50为分布于第三侧3

‑

1003以及第四侧3

‑

1004的l形结构。支持元件3

‑

50可相对承载座3

‑

70、框架3

‑

80、固定部3

‑

i运动。一第一轨道3

‑

51、一第二轨道3

‑

52、一第三轨道3

‑

53、一第四轨道3

‑

54、一第五轨道3

‑

55、一第六轨道3

‑

56形成于支持元件3

‑

50。一第七轨道3

‑

57形成于框架3

‑

80(在图11中示出)。第一轨道3

‑

51对应第一中间元件3

‑

41,并沿着平行于第二方向3

‑

a2的一第三方向3

‑

a3延伸。第二轨道3

‑

52对应第二中间元件3

‑

42,并沿着第三方向3

‑

a3延伸。第三轨道3

‑

53对应第三中间元件3

‑

43,并沿着第三方向3

‑

a3延伸。第四轨道3

‑

54对应第四中间元件3

‑

44,并沿着不平行且垂直第三方向3

‑

a3的一第四方向3

‑

a4延伸。第五轨道3

‑

55对应第五中间元件3

‑

45,并沿着第四方向3

‑

a4延伸。第六轨道3

‑

56对应第六中间元件3

‑

46,并沿着第四方向3

‑

a4延伸。第七轨道3

‑

57对应第七中间元件3

‑

47。沿着主轴3

‑

p观察时,第一轨道3

‑

51与第四轨道3

‑

54至少部分重叠,第二轨道3

‑

52与第五轨道3

‑

55至少部分重叠,第三轨道3

‑

53与第六轨道3

‑

56至少部分重叠。

[0151]

如图8以及图9所示,第一中间元件3

‑

41仅能相对第一轨道3

‑

51沿着第三方向3

‑

a3运动,第二中间元件3

‑

42仅能相对第二轨道3

‑

52沿着第三方向3

‑

a3运动,第三中间元件3

‑

43仅能相对第三轨道3

‑

53沿着第三方向3

‑

a3运动。因此,位于顶壳3

‑

10与支持元件3

‑

50之间的第一中间元件3

‑

41、第二中间元件3

‑

42、第三中间元件3

‑

43使得支持元件3

‑

50可相对固定部3

‑

i沿着第三方向3

‑

a3运动。

[0152]

第四中间元件3

‑

44仅能相对第四轨道3

‑

54沿着第四方向3

‑

a4运动,第五中间元件3

‑

45仅能相对第五轨道3

‑

55沿着第四方向3

‑

a4运动,第六中间元件3

‑

46仅能相对第六轨道3

‑

56沿着第四方向3

‑

a4运动。因此,位于支持元件3

‑

50与框架3

‑

80之间的第四中间元件3

‑

44、第五中间元件3

‑

45、第六中间元件3

‑

46使得框架3

‑

80可相对支持元件3

‑

50沿着第四方向3

‑

a4运动。

[0153]

第七中间元件3

‑

47可相对第七轨道3

‑

57沿着第三方向3

‑

a3以及第四方向3

‑

a4运动。

[0154]

综上所述,通过第一中间元件3

‑

41、第二中间元件3

‑

42、第三中间元件3

‑

43、第七中间元件3

‑

47,支持元件3

‑

50可相对固定部3

‑

i沿着第三方向3

‑

a3运动。通过第四中间元件3

‑

44、第五中间元件3

‑

45、第六中间元件3

‑

46、第七中间元件3

‑

47,框架3

‑

80可相对支持元件3

‑

50沿着第四方向3

‑

a4运动。又,第七中间元件3

‑

47的运动可协助支持元件3

‑

50相对固定部3

‑

i沿着第三方向3

‑

a3的运动以及框架3

‑

80相对支持元件3

‑

50沿着第四方向3

‑

a4的运动。

[0155]

在一些实施例中,光学系统3

‑

1000可包括一支持元件结构强化元件3

‑

501。支持元件结构强化元件3

‑

501设置于支持元件3

‑

50内,用以强化支持元件3

‑

50的结构强度。例如,以模内成形的方式形成。在图8中,支持元件结构强化元件3

‑

501以虚线示出。支持元件结构强化元件3

‑

501与支持元件3

‑

50具有不同材料。例如,支持元件3

‑

50以塑胶材料制成,而支持元件结构强化元件3

‑

501以金属材料制成。支持元件结构强化元件3

‑

501的至少部分埋藏且不显露于支持元件3

‑

50。沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,支持元件结构强化元件3

‑

501的至少部分位于第一轨道3

‑

51与第四轨道3

‑

54之间,支持元件结构强化元件3

‑

501的至少部分位于第一中间元件3

‑

41与第四中间元件3

‑

44之间。

[0156]

沿着主轴3

‑

p观察时,支持元件结构强化元件3

‑

501与顶盖结构强化元件3

‑

11至少部分重叠。支持元件结构强化元件3

‑

501与顶盖结构强化元件3

‑

11具有不同材料。顶盖结构强化元件3

‑

11的导磁系数大于支持元件结构强化元件3

‑

501的导磁系数。因此,顶盖结构强化元件3

‑

11对磁性元件的磁吸力大于支持元件结构强化元件3

‑

501对磁性元件的磁吸力。顶盖结构强化元件3

‑

11可与第一磁性元件3

‑

111及/或第二磁性元件3

‑

121产生磁吸力,以定位顶盖3

‑

10与框架3

‑

80的相对位置。沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第二位置感测组件3

‑

140与支持元件结构强化元件3

‑

501至少部分重叠。而且,沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第三位置感测组件3

‑

150与支持元件结构强化元件3

‑

501至少部分重叠。

[0157]

接下来,请一并参考图10至图12来了解第一活动部3

‑

m1。第一活动部3

‑

m1位于第一侧3

‑

1001与第三侧3

‑

1003之间。图10是承载座3

‑

70的立体图。图11是框架3

‑

80的立体图。图12是承载座3

‑

70、框架3

‑

80、第一参考元件3

‑

131、第一感测元件3

‑

132的示意图,用以呈现承载座3

‑

70与框架3

‑

80以及第一参考元件3

‑

131与第一感测元件3

‑

132的相对位置以及相对尺寸的关系。

[0158]

承载座3

‑

70具有可承载第一光学元件3

‑

1的一穿孔结构。承载座3

‑

70与第一光学元件3

‑

1之间可配置有相互对应的螺牙结构,使得第一光学元件3

‑

1固定于承载座3

‑

70。沿着主轴3

‑

p观察时,承载座3

‑

70的穿孔结构的中心与第一侧3

‑

1001以及第三侧3

‑

1003的距离不同。承载座3

‑

70较靠近第一侧3

‑

1001。而且,沿着主轴3

‑

p观察时,承载座3

‑

70的穿孔结构的中心与第二侧3

‑

1002以及第四侧3

‑

1004的距离不同。承载座3

‑

70较靠近第二侧3

‑

1002。详细来说,在光学系统3

‑

1000中的承载座3

‑

70是偏心结构(eccentric structure)。

[0159]

承载座3

‑

70包括一第一感测组件容纳部3

‑

71、一第一固定结构3

‑

72、一第一电性连接部3

‑

73、一第二电性连接部3

‑

74、一第一容纳部3

‑

75。

[0160]

第一感测组件容纳部3

‑

71用以容纳第一位置感测组件3

‑

130的至少部分。例如,第一感测组件容纳部3

‑

71可容纳第一参考元件3

‑

131。第一感测组件容纳部3

‑

71包括一第一突出结构3

‑

711以及位于第一突出结构3

‑

711中的一第一凹陷结构3

‑

712。第一凹陷结构3

‑

712可保护第一参考元件3

‑

131。第一固定结构3

‑

72用以固定第一线圈3

‑

112。第一固定结构3

‑

72可具有至少一突出部3

‑

721,例如,多个突出部3

‑

721,以利于第一线圈3

‑

112固定于第一固定结构3

‑

72。

[0161]

第一电性连接部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74用以分别设置第一线圈3

‑

112的一第一引线3

‑

1121以及一第二引线3

‑

1122(可见于图15)。第一电性连接部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74设置于第四侧3

‑

1004。通过在第一电性连接部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74焊锡等方式,使得第一线圈3

‑

112可与其他元件电性连接。沿着主轴3

‑

p观察时,第一电性连接

部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74与基座3

‑

100的闪避部3

‑

1021至少部分重叠。因为闪避部3

‑

1021具有开口结构,可防止第一电性连接部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74碰撞到基座3

‑

100而损坏。

[0162]

在本技术领域中,由于线圈通常设置于承载座的相对二侧,电性连接部通常亦设置于承载座的相对二侧。不过,在本公开中,由于第四侧3

‑

1004并未设置有任何磁性元件或线圈,可将第一电性连接部3

‑

73以及第二电性连接部3

‑

74皆设置在第四侧3

‑

1004,以有效利用空间。

[0163]

框架3

‑

80包括一第一止动元件3

‑

81、一第二止动元件3

‑

82、一第三止动元件3

‑

83、一第四止动元件3

‑

84、一第二容纳部3

‑

85、一第一定位结构3

‑

86、一第二定位结构3

‑

87、至少一框架轨道3

‑

88。

[0164]

框架3

‑

80的第三止动元件3

‑

83对应承载座3

‑

70的第一感测组件容纳部3

‑

71。第三止动元件3

‑

83用以限制承载座3

‑

70的运动范围。第三止动元件3

‑

83可具有一第二突出结构3

‑

831以及位于第二突出结构3

‑

831中的一第二凹陷结构3

‑

832。

[0165]

框架轨道3

‑

88沿着第四方向3

‑

a4延伸,用以对应支持元件3

‑

50的第四轨道3

‑

54、第五轨道3

‑

55、第六轨道3

‑

56。

[0166]

将在以下内容中详细描述承载座3

‑

70的第一容纳部3

‑

75以及框架3

‑

80的第一止动元件3

‑

81、第二止动元件3

‑

82、第四止动元件3

‑

84、第二容纳部3

‑

85、第一定位结构3

‑

86、第二定位结构3

‑

87。

[0167]

承载座3

‑

70通过弹性组件3

‑

e活动地连接至框架3

‑

80。弹性组件3

‑

e的第一弹性元件3

‑

60以及第二弹性元件3

‑

90具有板状结构,并由弹性或具有延展性的材料制成,例如,金属。在本领域中,第一弹性元件3

‑

60以及第二弹性元件3

‑

90可能以“弹片”、“簧片”、“板簧片”等名称为人所知。

[0168]

第一弹性元件3

‑

60连接框架3

‑

80的顶面以及承载座3

‑

70的顶面,而第二弹性元件3

‑

90连接框架3

‑

80的底面以及承载座3

‑

70的底面。也就是说,承载座3

‑

70经由第一弹性元件3

‑

60以及第二弹性元件3

‑

90活动地连接框架3

‑

80。第一弹性元件3

‑

60以及第二弹性元件3

‑

90弹性地夹持承载座3

‑

70。在第一活动部3

‑

m1相对固定部3

‑

i运动时,通过第一弹性元件3

‑

60以及第二弹性元件3

‑

90,可限制承载座3

‑

70的运动范围。因此,可避免光学系统3

‑

1000运动或受到外力冲击时,承载座3

‑

70由于碰撞到其他元件而造成承载座3

‑

70以及在其内的第一光学元件3

‑

1损坏。

[0169]

详细来说,通过弹性组件3

‑

e,承载座3

‑

70可相对框架3

‑

80运动。而且,通过支持组件3

‑

h,框架3

‑

80可相对固定部3

‑

i(例如,基座3

‑

100)运动。承载座3

‑

70相对框架3

‑

80沿着主轴3

‑

p的运动可实现自动对焦,而框架3

‑

80相对固定部3

‑

i(例如,基座3

‑

100)沿着垂直于主轴3

‑

p的运动可实现光学防手震。

[0170]

接下来,请一并参考图13至图15,以了解第一驱动机构3

‑

d1(包括第一驱动组件3

‑

110以及第二驱动组件3

‑

120)。图13是第一驱动组件3

‑

110以及第二驱动组件3

‑

120的分解图。图14是第一弹性元件3

‑

60、承载座3

‑

70、框架3

‑

80、第一驱动组件3

‑

110、第二磁性元件3

‑

121的立体图。图15是第一弹性元件3

‑

60、承载座3

‑

70、框架3

‑

80、第一驱动组件3

‑

110、第二磁性元件3

‑

121的俯视图。

[0171]

第一驱动组件3

‑

110可驱动承载座3

‑

70相对框架3

‑

80运动,以实现自动对焦。第二

驱动组件3

‑

120可驱动第一活动部3

‑

m1相对固定部3

‑

i运动,以实现光学防手震。

[0172]

第一磁性元件3

‑

111可为永久磁铁。第一磁性元件3

‑

111可为长条形。第一磁性元件3

‑

111可具有斜角结构。第一磁性元件3

‑

111设置于第一侧3

‑

1001以及第三侧3

‑

1003。第一线圈3

‑

112对应第一磁性元件3

‑

111,故第一线圈3

‑

112也设置于第一侧3

‑

1001以及第三侧3

‑

1003。第一线圈3

‑

112可具有多边形或椭圆形等形状。

[0173]

框架3

‑

80的第一定位结构3

‑

86用以定位第一磁性元件3

‑

111。框架3

‑

80的第一止动元件3

‑

81用以限制第一活动部3

‑

m1的运动范围。第一磁性元件3

‑

111包括面对承载座3

‑

70的一第一表面3

‑

1111、背对承载座3

‑

70的一第二表面3

‑

1112、斜角上的一第三表面3

‑

1113。第一表面3

‑

1111具有平面结构,且面朝第一线圈3

‑

112。第二表面3

‑

1112与第一表面3

‑

1111面朝相反方向。第三表面3

‑

1113具有平面结构,且邻近第一表面3

‑

1111。第二表面3

‑

1112以及第三表面3

‑

1113面朝第一定位结构3

‑

86。第三表面3

‑

1113与第一表面3

‑

1111不平行也不垂直。第三表面3

‑

1113与第一表面3

‑

1111的最短距离小于第三表面3

‑

1113与第二表面3

‑

1112的最短距离。

[0174]

详细来说,框架3

‑

80上包覆第一磁性元件3

‑

111的部分皆可定义为第一定位结构3

‑

86,但仅对应第一磁性元件3

‑

111的第三表面3

‑

1113的部分可定义为第一止动元件3

‑

81。因此,第一定位结构3

‑

86与第一止动元件3

‑

81一体成形。第一止动元件3

‑

81位于第一磁性元件3

‑

111与基座3

‑

100的第一侧3

‑

1001之间。沿着垂直第二表面3

‑

1112的方向观察时,第一磁性元件3

‑

111与第一止动元件3

‑

81至少部分重叠。

[0175]

承载座3

‑

70的第一固定结构3

‑

72可固定第一线圈3

‑

112。沿着主轴3

‑

p观察时,第一线圈3

‑

112与第一固定结构3

‑

72至少部分重叠。在一些实施例中,如图14以及图15所示,在第一方向3

‑

a1上,第一线圈3

‑

112的最大尺寸小于第一磁性元件3

‑

111的最大尺寸,第一表面3

‑

1111的最大尺寸小于第一线圈3

‑

112的最大尺寸并大于第一固定结构3

‑

72的最大尺寸。

[0176]

因此,第一磁性元件3

‑

111在第一方向上3

‑

a1的尺寸的设计(例如,第一表面3

‑

1111)以及斜角结构(例如,第三表面3

‑

1113)可防止第一磁性元件3

‑

111与第一线圈3

‑

112及/或第一固定结构3

‑

72产生碰撞,并可进一步防止第一线圈3

‑

112受到损坏。

[0177]

第二磁性元件3

‑

121可为永久磁铁。第二磁性元件3

‑

121可为长条形。第二磁性元件3

‑

121可具有斜角结构。第二磁性元件3

‑

121设置于第一侧3

‑

1001、第二侧3

‑

1002、第三侧3

‑

1003。第二线圈3

‑

122对应第二磁性元件3

‑

121,故第二线圈3

‑

122也设置于第一侧3

‑

1001、第二侧3

‑

1002、第三侧3

‑

1003。第二线圈3

‑

122设置于一电路板内。在图13中,并未示出电路板。

[0178]

框架3

‑

80的第二定位结构3

‑

87用以定位第二磁性元件3

‑

121。框架3

‑

80的第二止动元件3

‑

82用以限制第一活动部3

‑

m1的运动范围。位于第二侧3

‑

1002的第二磁性元件3

‑

121包括一第四表面3

‑

1214、一第五表面3

‑

1215、一第六表面3

‑

1216、一第七表面3

‑

1217。第四表面3

‑

1214具有平面结构,且面朝第一活动部3

‑

m1。第五表面3

‑

1215与第四表面3

‑

1214面朝相反方向。第六表面3

‑

1216具有平面结构。第六表面3

‑

1216与第四表面3

‑

1214不垂直也不平行。第七表面3

‑

1217具有平面结构。第七表面3

‑

1217与第四表面3

‑

1214不垂直也不平行。第七表面3

‑

1217与第六表面3

‑

1216不平行。第六表面3

‑

1216以及第七表面3

‑

1217面朝第二定位结构3

‑

87。

[0179]

详细来说,框架3

‑

80上包覆第二磁性元件3

‑

121的部分可定义为第二定位结构3

‑

87,但框架3

‑

80上仅邻近第二磁性元件3

‑

121的第五表面3

‑

1215的部分可定义为第二止动元件3

‑

82。因此,第二定位结构3

‑

87与第二止动元件3

‑

82一体成形。第二止动元件3

‑

82位于第二磁性元件3

‑

121与基座3

‑

100的第二侧3

‑

1002之间。在第一方向3

‑

a1上,第二止动元件3

‑

82与固定部3

‑

i的最短距离小于第二磁性元件3

‑

121与固定部3

‑

i的最短距离。如图14所示,第一止动元件3

‑

81完全地包覆第一磁性元件3

‑

111的第三表面3

‑

1113,然而,第二磁性元件3

‑

121的第五表面3

‑

1215显露于第二止动元件3

‑

82。沿着垂直第五表面3

‑

1215的方向观察时,第五表面3

‑

1215与第二止动元件3

‑

82不重叠。

[0180]

在一些实施例中,光学系统3

‑

1000还包括多个粘着元件3

‑

160(仅在图15中以虚线示出)。粘着元件3

‑

160可为黏接材料、导电材料、或绝缘材料,例如:树脂材料。粘着元件3

‑

160可粘着不同的元件,以强化元件之间的连接。除此之外,粘着元件3

‑

160通常具有良好的弹性以及包覆力,施加粘着元件3

‑

160至元件上可保护元件,并降低粉尘、水气等杂质进入元件的几率。若粘着元件3

‑

160为绝缘材料时,可达到绝缘效果。施加粘着元件3

‑

160的操作一般称为「点胶」,可通过人工以及机械两种方式进行。

[0181]

可将粘着元件3

‑

160施加在框架3

‑

80的第一定位结构3

‑

86与第一磁性元件3

‑

111之间。也可将粘着元件3

‑

160施加在框架3

‑

80的第二定位结构3

‑

87与第二磁性元件3

‑

121之间。如图15所示,将粘着元件3

‑

160施加在框架3

‑

80的第二定位结构3

‑

87与第二磁性元件3

‑

121之间可同时粘着第一弹性元件3

‑

60、框架3

‑

80、第二磁性元件3

‑

121。因此,仅需要一次性地施加粘着元件3

‑

160(亦即点胶)至框架3

‑

80,即可同时粘着多个元件,不仅简化流程、提高生产效率,也可增加粘着强度。

[0182]

接下来,请一并参考图7、图12、图13来了解第一位置感测机构3

‑

s1(包括第一位置感测组件3

‑

130、第二位置感测组件3

‑

140、第三位置感测组件3

‑

150)。第一感测元件3

‑

132、第二感测元件3

‑

142、第三感测元件3

‑

152的位置分别对应第一参考元件3

‑

131、第二参考元件3

‑

141、第三参考元件3

‑

151的位置。如前所述,第一参考元件3

‑

131设置在承载座3

‑

70,而第一感测元件3

‑

132设置在框架3

‑

80。第二参考元件3

‑

141(也为第一磁性元件3

‑

111以及第二磁性元件3

‑

121)以及第三参考元件3

‑

151(也为第二磁性元件3

‑

121)设置在框架3

‑

80,而第二感测元件3

‑

142以及第三感测元件3

‑

152设置于第二电路组件3

‑

30的第二本体3

‑

302。

[0183]

第一参考元件3

‑

131、第二参考元件3

‑

141、第三参考元件3

‑

151可为磁铁。第一感测元件3

‑

132、第二感测元件3

‑

142、第三感测元件3

‑

152可为霍尔(hall)元件、霍尔感测器、巨磁阻(giant magneto resistance,gmr)元件、巨磁阻感测器、穿隧磁阻(tunneling magneto resistance,tmr)元件、穿隧磁阻感测器等。霍尔感测器、巨磁阻感测器、穿隧磁阻感测器分别代表其除了霍尔元件、巨磁阻元件、穿隧磁阻元件之外,额外整合了放大器电路、温度补偿电路以及稳压电源电路等其他元件,而被称为单体全备集成电路(all

‑

in

‑

one integrated circuit,all

‑

in

‑

one ic)。单体全备集成电路经由外部供电后可再供电给其他元件,并具有控制的功能。在一些实施例中,第一感测元件3

‑

132具有控制的功能,而第二感测元件3

‑

142以及第三感测元件3

‑

152并不具有控制的功能,但本公开不限于此。第一感测元件3

‑

132用以感测第一参考元件3

‑

131所产生的一第一磁场。第二感测元件3

‑

142用以感测第二参考元件3

‑

141所产生的一第二磁场。第三感测元件3

‑

152用以感测第三参考元件3

‑

151所产生的一第三磁场。

[0184]

当承载座3

‑

70运动时,设置在承载座3

‑

70的第一参考元件3

‑

131也随着承载座3

‑

70运动,第一参考元件3

‑

131的第一磁场因而发生变化。当框架3

‑

80运动时,设置在框架3

‑

80的第二参考元件3

‑

141以及第三参考元件3

‑

151也随着框架3

‑

80运动,第二参考元件3

‑

141以及第三参考元件3

‑

151的第二磁场以及第三磁场因而发生变化。第一感测元件3

‑

132、第二感测元件3

‑

142、第三感测元件3

‑

152可分别感测第一磁场、第二磁场、第三磁场的变化,进而得知承载座3

‑

70及/或框架3

‑

80的位置。在一些实施例中,第一感测元件3

‑

132、第二感测元件3

‑

142、第三感测元件3

‑

152可进一步调整承载座3

‑

70及/或框架3

‑

80的位置,以提升控制精度。

[0185]

如图12所示,沿着主轴3

‑

p观察时,第一位置感测组件3

‑

140位于第四侧3

‑

1004,用以感测承载座3

‑

70相对框架3

‑

80沿着主轴3

‑

p的运动。如图7以及图13所示,沿着主轴3

‑

p观察时,第二位置感测组件3

‑

140位于第一侧3

‑

1001,用以感测框架3

‑

80相对固定部3

‑

i沿着第三方向3

‑

a3的运动。如图7以及图13所示,第三位置感测组件3

‑

150位于第二侧3

‑

1002,用以感测框架3

‑

80相对固定部3

‑

i沿着第四方向3

‑

a4的运动。

[0186]

接下来,请参考图16。图16是承载座3

‑

70以及框架3

‑

80的俯视图。在一些实施例中,光学系统3

‑

1000还包括多个阻尼元件3

‑

170(仅在图16中以虚线示出)。阻尼元件3

‑

170为凝胶等可吸收冲击的材料,且具有制震效果,故可抑制第一活动部3

‑

m1产生异常的震动。当光学系统3

‑

1000受到外力冲击时,阻尼元件3

‑

170可避免承载座3

‑

70与框架3

‑

80之间发生过度猛烈的撞击。再者,阻尼元件3

‑

170还可协助承载座3

‑

70以及框架3

‑

80于受到冲击时能快速地回到原本的位置,也可避免承载座3

‑

70内的第一光学元件3

‑

1无法稳定。因此,阻尼元件3

‑

170可改善承载座3

‑

70以及框架3

‑

80运动时的反应时间以及精准度。

[0187]

承载座3

‑

70的第一容纳部3

‑

75用以容纳阻尼元件3

‑

170的至少部分。沿着主轴3

‑

p观察时,阻尼元件3

‑

170位于第二侧3

‑

1002以及第四侧3

‑

1004。框架3

‑

80的第二容纳部3

‑

85用以容纳阻尼元件3

‑

170的至少部分。沿着第一方向3

‑

a1观察时,第一容纳部3

‑

75的至少部分与第二容纳部3

‑

85不重叠,以容纳阻尼元件3

‑

170。于主轴3

‑

p上,第一容纳部3

‑

75的尺寸与第二容纳部3

‑

85的尺寸不同。例如,于主轴3

‑

p上,第一容纳部3

‑

75的尺寸小于第二容纳部3

‑

85的尺寸。如此一来,当承载座3

‑

70相对框架3

‑

80运动时,第一容纳部3

‑

75中的阻尼元件3

‑

170可相对第二容纳部3

‑

85中的阻尼元件3

‑

170顺利运动而不会脱离第一容纳部3

‑

75。

[0188]

接下来,请参考图17至图18来了解框架3

‑

80的第四止动元件3

‑

84。图17以及图18是第一电路机构3

‑

c1、支持元件3

‑

50、框架3

‑

80、第二感测元件3

‑

142、第三感测元件3

‑

152不同视角的立体图。

[0189]

如图17以及图18所示,沿着主轴3

‑

p观察时,第四止动元件3

‑

84位于第四侧3

‑

1004。第四止动元件3

‑

84用以限制第一活动部3

‑

m1相对固定部3

‑

i的运动范围。又,沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第四止动元件3

‑

84位于第一电路组件3

‑

20的第一段部3

‑

21与支持元件3

‑

50之间,也位于第一电路组件3

‑

20的第二段部3

‑

22与支持元件3

‑

50之间,故可限制支持元件3

‑

50相对第一电路组件3

‑

20的运动范围。除此之外,在第一方向3

‑

a1上,第四止动元件3

‑

84与固定部3

‑

i的最短距离小于第一电路组件3

‑

20与固定部3

‑

i的最短距离,故可防止第一电路组件3

‑

20撞击基座3

‑

100。类似地,在第一方向3

‑

a1上,第四止动元件3

‑

84与基座3

‑

100的最短距离小于支持元件3

‑

50与固定部3

‑

i的最短距离,故可防止支持元件3

‑

50撞击基座3

‑

100。

[0190]

接下来,请参考图19至图20来了解光学系统3

‑

1000的一些其他特征。图19是省略部分元件的光学系统3

‑

1000的侧视图。图20是省略部分元件的光学系统3

‑

1000的俯视图。如图19所示,沿着垂直主轴3

‑

p的方向观察时,第一中间元件3

‑

41与顶盖结构强化元件3

‑

11至少部分重叠。除此之外,光学系统3

‑

1000可包括一接合元件3

‑

180。接合元件3

‑

180可为双面胶等。接合元件3

‑

180可设置于第二电路组件3

‑

30的第一对外电路3

‑

31面对第一活动部3

‑

m1的表面,以与其他元件接合,例如,与图4中所示出的第三电路组件3

‑

280接合。如图19所示,沿着主轴3

‑

p观察时,第一电路组件3

‑

20的至少部分与第一止动元件3

‑

81重叠。沿着第二方向3

‑

a2观察时,第一电路组件3

‑

20与第一止动元件3

‑

81不重叠。

[0191]

如图20所示,沿着主轴3

‑

p观察时,第一弹性元件3

‑

60与第一驱动组件3

‑

110不重叠,而第一弹性元件3

‑

60与第二驱动组件3

‑

120至少部分重叠。沿着主轴3

‑

p观察时,第二弹性元件3

‑

90与第一驱动组件3

‑

110以及第二驱动组件3

‑

120皆不重叠。

[0192]

本公开的光学系统3

‑

1000的第一驱动机构3

‑

d1与第二驱动机构3

‑

d2分别以不同原理产生驱动力。第一驱动机构3

‑

d1以及第二驱动机构3

‑

d2中的其中一者具有磁性材料,而第一驱动机构3

‑

d1以及第二驱动机构3

‑

d2中的另外一者不具有磁性材料。例如,第一驱动机构3

‑

d1利用磁性元件以及线圈驱动第一活动部3

‑

m1相对固定部3

‑

i运动,而第二驱动机构3

‑

d2利用偏压元件驱动第二活动部3

‑

m2相对固定部3

‑

i运动。

[0193]

本公开提供一种光学系统。光学系统的其中一侧不具有磁性元件以及线圈组。第一驱动机构可有效驱动第一活动部,以实现自动对焦以及光学防手震。第一电路机构包括特殊的形状以及结构。第一位置感测机构可感测承载座及/或框架的运动。结构强化元件可加强元件的结构强度,并可达到定位效果。除此之外,第二驱动机构可有效驱动第二活动部,以实现自动对焦、光学防手震、倾斜补正等。而且,第二光学元件的至少部分可被容纳在第二活动部的开口中,故本公开的光学系统的整体高度可下降,以达到小型化。

[0194]

前面概述数个实施例的特征,使得本技术领域中技术人员可更好地理解本公开的各方面。本技术领域中技术人员应理解的是,可轻易地使用本公开作为设计或修改其他工艺以及结构的基础,以实现在此介绍的实施例的相同目的及/或达到相同优点。本技术领域中技术人员亦应理解的是,这样的等同配置不背离本公开的精神以及范围,且在不背离本公开的精神以及范围的情况下,可对本公开进行各种改变、替换以及更改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1