光圈装置、取像机构及电子设备的制作方法

1.本技术涉及电子产品技术领域,尤其涉及一种光圈装置,该光圈装置可应用于配置有取像机构的电子设备。

背景技术:

2.随着电子产品的高速发展,对电子产品的取像机构的功能要求越来越高。让取像机构的光圈装置的光圈值可调,是提升电子产品竞争力的有力手段。

3.目前,市场上的取像机构的光圈装置主要通过电机驱动一组叶片进行平面旋转来改变叶片对通光孔的遮挡面积,以此改变光圈值。这种光圈装置结构复杂、重量大,功耗大,不能满足电子设备的便携、轻量、电池耐用等需求。

技术实现要素:

4.本技术一种实施例提供了一种光圈装置,该光圈装置的光圈值可调,而且该光圈装置结构简单、重量轻、功耗小,应用于电子设备的取像机构时,能够满足电子设备的便携、轻量、电池耐用等需求。

5.第一方面,所述光圈装置包括通光孔、遮挡部和加热部;所述遮挡部具有热变形区域,所述加热部用于加热所述热变形区域;所述热变形区域采用形状记忆材质,所述热变形区域在所述加热部的热驱动作用下以及在所述热驱动作用消除后均能发生形状变化,通过所述热变形区域的形状变化来改变所述遮挡部对所述通光孔的遮挡面积,以此改变光圈值。

6.第一方面的第一种实施方式,基于上述第一方面,环绕所述通光孔的中心轴线整周均设置有所述遮挡部和所述加热部。

7.第一方面的第二种实施方式,基于上述第一方面或第一方面的第一种实施方式,所述加热部埋设在所述热变形区域内部或者连接在所述热变形区域表面。

8.第一方面的第三种实施方式,基于上述第一方面或第一方面的上述各种实施方式,所述加热部与所述热变形区域通过导热胶粘接。

9.第一方面的第四种实施方式,基于上述第一方面或第一方面的上述各种实施方式,所述形状记忆材质为形状记忆合金或者形状记忆聚合物。

10.第二方面,基于上述第一方面或第一方面的上述各种实施方式,所述遮挡部为片状遮挡部,沿所述通光孔的周向依次布置多个所述片状遮挡部,所述片状遮挡部通过其热变形区域在片状遮挡部长度方向上的折弯变形来改变对所述通光孔的遮挡面积。

11.第二方面的第一种实施方式,基于上述第二方面,所述片状遮挡部具有沿自身长度方向依次相连设置的第一端部区域、所述热变形区域和第二端部区域,所述片状遮挡部利用所述第二端部区域遮挡所述通光孔,所述片状遮挡部的热变形区域在片状遮挡部的长度方向上折弯时带动所述第二端部区域向靠近所述通光孔中心的位置或远离所述通光孔中心的位置折弯。

12.第二方面的第二种实施方式,基于上述第二方面或第二方面的第一种实施方式,各所述片状遮挡部的所述第二端部区域处于遮挡所述通光孔的位置时,每个所述片状遮挡部的所述第二端部区域的后侧依次叠置在与之相邻的后一个所述片状遮挡部的第二端部区域的前侧下方。

13.第三方面,基于上述第一方面或第一方面的上述各种实施方式,所述遮挡部为筒状遮挡部,所述筒状遮挡部与所述通光孔同轴,所述筒状遮挡部通过其热变形区域在筒状遮挡部周向上的旋扭变形来改变对所述通光孔的遮挡面积。

14.第三方面的第一种实施方式,基于上述第三方面,所述筒状遮挡部具有沿自身轴向依次相连设置的第一端部区域和所述热变形区域。

15.本技术另一种实施例提供一种取像机构,所述取像机构包括镜筒和光圈装置,所述光圈装置采用上述各方面或各方面的各种实施方式中所述的光圈装置,所述光圈装置安装于所述镜筒,所述光圈装置的通光孔与所述镜筒同轴。

16.取像机构的第一种实施方式,基于上述取像机构,所述光圈装置为上述第二方面的第一种实施方式或上述第二方面的第二种实施方式或上述第三方面的第一种实施方式中所述的光圈装置,所述光圈装置的所述遮挡部的所述第一端部区域固定于所述镜筒。

17.取像机构的第二种实施方式,基于上述取像机构的第一种实施方式,所述第一端部区域固定于所述镜筒的端面或者固定于所述镜筒的内周壁面。

18.本技术另一种实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括取像机构,所述取像机构为上述取像机构或上述取像机构的任一种实施方式。

19.电子设备的第一种实施方式,所述光圈装置的所述加热部由所述电子设备的整机电池供电。

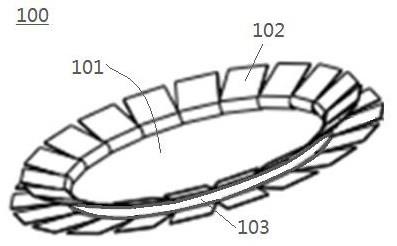

20.本技术提供的光圈装置,启动加热部后,加热部的热量传递至遮挡部的热变形区域,使热变形区域升温到预定温度以上。当升温到预定温度以上时,热变形区域会按照预定形状记忆发生形状变化,变化后呈现第一形状,第一形状与未受热时呈现的第二形状不同,因而使得遮挡部受热后对通光孔的遮挡面积不同于受热前对通光孔的遮挡面积,因此启动加热部后相比启动加热部前光圈值有所改变。关闭加热部后,遮挡部的热变形区域会逐渐降温到预定温度以下,当降温到预定温度以下时,热变形区域会按照预定形状记忆变回到未受热时的第二形状,使得光圈值也变回到未受热时的光圈值。

21.本技术提供的光圈装置,以加热部的热量驱动遮挡部的热变形区域按照预定形状记忆发生形状变化,以此改变遮挡部对通光孔的遮挡面积,从而改变光圈值,相比利用电机驱动叶片旋转改变光圈值的光圈装置,结构更简单、重量更轻、功耗更小,从而应用于电子设备的取像机构时能够更好地满足电子设备的便携、轻量、电池耐用等需求。

附图说明

22.图1为光圈装置第一种实施例的示意图;图2为光圈装置第一种实施例的拆解图;图3和图4分别为光圈装置第一种实施例的单个片状遮挡部的两种布置方式示意图;图5、图6、图7和图8分别为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部与加热部的几种

组装方式示意图;图9为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒端面的示意图;图10为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒内周壁面的示意图;图11为图10中圈示位置的放大图;图12为光圈装置第二种实施例的一种实施方式的筒状遮挡部扭转变形前后的主视图;图13中左右两图分别为图12中左右两图的俯视图;图14为图12所示的筒状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒内周壁面的示意图;图15为光圈装置第二种实施例的另一种实施方式的筒状遮挡部扭转变形前后的主视图;图16中左右两图分别为图15中左右两图的俯视图;图17为图15所示的筒状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒端面的示意图。

23.附图标记说明:100光圈装置,101通光孔,102遮挡部,102a第一端部区域,102b热变形区域,102c第二端部区域,103加热部;200镜筒,200a端面,200b内周壁面。

具体实施方式

24.本技术的一个目的是提供一种光圈值可调且结构简单、重量轻、功耗小的光圈装置。另一个目的是提供一种采用该光圈装置的取像机构。再一个目的是提供一种采用该取像机构的电子设备。

25.具体的,本技术提供的光圈装置100至少包括通光孔101、遮挡部102和加热部103。

26.遮挡部102具有热变形区域102b。遮挡部102的热变形区域102b采用形状记忆材质。形状记忆材质可以是形状记忆合金,也可以是形状记忆聚合物(shape memory polymer,smp),当然也可以是其他具有形状记忆的材质。形状记忆材质可以是双程形状记忆材质,也可以是全程形状记忆材质。

27.加热部103用于加热遮挡部102的热变形区域102b,可以直接接触加热,也可以间接传导加热。加热部103可以埋设在热变形区域102b内部,也可以连接在热变形区域102b表面。一种优选的连接方式是用导热胶将加热部103和遮挡部102的热变形区域102b粘接在一起,这样导热效果好且不会破坏热变形区域102b结构,因此不会影响热变形区域102b的形状记忆,保障热变形区域102b能按照预定的形状记忆进行形状变化。

28.受形状记忆材质特性的影响,遮挡部102的热变形区域102b在加热部103的热驱动作用下以及在热驱动作用消除后均能发生形状变化,通过热变形区域102b的形状变化来改变遮挡部102对通光孔101的遮挡面积,以此达到调整光圈值的目的。

29.该光圈装置100,启动加热部103后,加热部103的热量传递至遮挡部102的热变形区域102b,使热变形区域102b升温到预定温度以上。当升温到预定温度以上时,热变形区域102b会按照预定形状记忆发生形状变化,变化后呈现第一形状,第一形状与未受热时呈现

的第二形状不同,因而使得遮挡部102受热后对通光孔101的遮挡面积不同于受热前对通光孔101的遮挡面积,因此启动加热部103后相比启动加热部103前光圈值有所改变。关闭加热部103后,遮挡部102的热变形区域102b会逐渐降温到预定温度以下,当降温到预定温度以下时,热变形区域102b会按照预定形状记忆变回到未受热时的第二形状,使得光圈值也变回到未受热时的光圈值。

30.具体的,遮挡部102在加热部103的热驱动作用下变形到第一形状时对应的光圈值,与,遮挡部102在热驱动作用消除后变形到第二形状时对应的光圈值,可以是前者大于后者,也可以是后者大于前者。

31.该光圈装置100以加热部103的热量驱动遮挡部102的热变形区域102b按照预定形状记忆发生形状变化,以此改变遮挡部102对通光孔101的遮挡面积,从而改变光圈值,相比利用电机驱动叶片旋转改变光圈值的光圈装置,结构更简单、重量更轻、功耗更小,从而应用于电子设备的取像机构时能够更好地满足电子设备的便携、轻量、电池耐用等需求。

32.本技术实施例的电子设备可以是手机、平板电脑、手持计算机、对讲机、pos机、行车记录仪、可穿戴设备、虚拟现实设备、车载前装等设有屏幕的终端产品。

33.当应用于电子设备的取像机构时,加热部103可以由电子设备的整机电池供电,当然也可以单独设置为加热部103供电的电池,电池可以为蓄电池或者干电池。

34.为了本领域技术人员更好的理解本技术的技术方案,下面结合图示实施例对本技术的技术方案作进一步的详细说明。

35.第一实施例请参考图1-图11,图1为光圈装置第一种实施例的示意图;图2为光圈装置第一种实施例的拆解图;图3和图4分别为光圈装置第一种实施例的单个片状遮挡部的两种布置方式示意图;图5、图6、图7和图8分别为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部与加热部的几种组装方式示意图;图9为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒端面的示意图;图10为光圈装置第一种实施例的片状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒内周壁面的示意图;图11为图10中圈示位置的放大图。

36.如图1,该实施例中,光圈装置100的遮挡部102为片状遮挡部。片状遮挡部的数量为多个。各片状遮挡部沿通光孔101的周向依次布置。环绕通光孔101的中心轴线的整周均设置有片状遮挡部,这样能够保障通光孔101整周都能有相应的遮挡部102对其进行遮挡。

37.如图2,该实施例中,环绕通光孔101的中心轴线的整周上均设置有加热部103,这样能够保障整周的遮挡部102的热变形区域102b都能相应的加热部103对其进行加热。对应加热各个片状遮挡部的热变形区域102b的加热部103可以一体设置,也可以分体设置。该实施例中为一体设置,形成了一个呈环状的整体式加热部。

38.如图3和图4,片状遮挡部通过其热变形区域102b在片状遮挡部长度方向上的折弯变形来改变对通光孔101的遮挡面积,以此改变光圈值。具体的,片状遮挡部具有第二端部区域102c,第二端部区域102c连在片状遮挡部的热变形区域102b一端。当片状遮挡部的热变形区域102b在片状遮挡部长度方向上折弯变形时,带动第二端部区域102c向靠近通光孔101中心的位置或远离通光孔101中心的位置折弯,从而改变了对通光孔101的遮挡面积,因此改变了光圈值。

39.另外,片状遮挡部还具有第一端部区域102a,第一端部区域102a连在片状遮挡部

的热变形区域102b的另一端,当应用于取像机构时,第一端部区域102a固定于取像机构的镜筒200(结合图9理解)。更具体的,可以如图3,让第二端部区域102c越折弯远离第一端部区域102a,第二端部区域102c对通过孔的遮挡面积越大,光圈值越小。也可以如图4,让第二端部区域102c越折弯靠近第一端部区域102a,第二端部区域102c对通过孔的遮挡面积越大,光圈值越小。

40.具体的,第一端部区域102a及第二端部区域102c可以与热变形区域102b采用同种材质,也就是说,第一端部区域102a及第二端部区域102c也可以采用形状记忆材质。当然,也可以让第一端部区域102a及第二端部区域102c采用非形状记忆材质,只要保障热变形区域102b采用形状记忆材质即可。

41.如图5、图6和图7,加热部103可以埋设在遮挡部102的热变形区域102b内部。或者,如图8,加热部103也可以连在热变形区域102b表面。

42.图5和图7中,热变形区域102b为单层结构,加热部103在热变形区域102b成型的过程中预埋入热变形区域102b内部。图6中,热变形区域102b为双层结构,加热部103连在底层上,在顶层与底层连接后将加热部103覆盖住,以此使加热部103埋设在热变形区域102b的底层和顶层之间。

43.图5和图6中,加热部103的横截面形状是扁片形,图7和图8中,加热部103的横截面积形状是圆形,本技术对加热部103的横截面积形状不作限制,只要保障加热部103不影响热变形区域102b按预定形状记忆进行变形即可。

44.如图9、图10和图11,该实施例中的光圈装置100应用于取像机构时,各片状遮挡部的第一端部区域102a与取像机构的镜筒200固定,以此实现整个光圈装置100与镜筒200的组装固定。图9中,各片状遮挡部的第一端部区域102a固定在镜筒200的一端端面200a(又称镜筒200天面)上,图11中,各片状遮挡部的第一端部区域102a固定在镜筒200的内周壁面200b上。

45.如图9,各片状遮挡部的第二端部区域102c处于遮挡通光孔101的位置时,每个片状遮挡部的第二端部区域102c的后侧依次叠置在与之相邻的后一个片状遮挡部的前侧下方。这样,各片状遮挡部的第二端部区域102c在向靠近通光孔101中心的位置折弯的过程中能相互牵制,从而能保持折弯速度一致,在向远离通光孔101中心位置折弯的过程中不会相互干涉,而且,能保障相邻片状遮挡部的第二端部区域102c之间不会出现漏光问题。

46.第二实施例请参考图12-图17,图12为光圈装置第二种实施例的一种实施方式的筒状遮挡部扭转变形前后的主视图;图13中的左右两图分别为图12中左右两图的俯视图;图14为图12所示的筒状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒内周壁面的示意图;图15为光圈装置第二种实施例的另一种实施方式的筒状遮挡部扭转变形前后的主视图;图16中的左右两图分别为图15中左右两图的俯视图;图17为图15所示的筒状遮挡部的第一端部区域安装在镜筒端面的示意图。

47.如图12或图15,该实施例中,光圈装置100的遮挡部102为筒状遮挡部。筒状遮挡部的热变形区域102b呈筒状,其热变形区域102b与通光孔101同轴。

48.该实施例中,筒状遮挡部通过其热变形区域102b在筒状遮挡部周向上的旋扭变形来改变对通光孔101的遮挡面积。具体的,可以是启动加热部103后旋拧变形至图12右图所

示的形状,关闭加热部103后旋拧变形至图12左图所示的形状,也可以是启动加热部103后旋拧变形至图12左图所示的形状,关闭加热部103后旋拧变形至图12右图所示的形状。

49.对比图13中的左图和右图或者图16中的左图和右图,当热变形区域102b在筒状遮挡部周向上发生旋扭变形后,热变形区域102b的一部分会伸到通光孔101内部,对通光孔101进行遮挡,因此能够改变光圈值。

50.该实施例,利用热变形区域102b在筒状遮挡部周向上的旋扭变形来改变对通光孔101的遮挡面积,这种结构相比利用热变形区域102b在片状遮挡部长度方向上的折弯变形而言,能够更快的改变光圈值,而且,能使光圈值在一个较大的范围内调整,而且,筒状的热变形区域102b的结构强度更高,不容易损坏,因此,使用寿命更长,而且,结构更简单。

51.具体的,筒状遮挡部除了具有热变形区域102b外,还具有第一端部区域102a。第一端部区域102a与热变形区域102b沿筒状遮挡部轴向依次相连设置。

52.如图14,第一端部区域102a可以设置成筒状,应用于取像机构时,筒状的第一端部区域102a可以固定在取像机构的镜筒200内周壁面200b上。

53.如图17,第一端部区域102a也可以设置成盘状,应用于取像机构时,盘状的第一端部区域102a可以固定在电子设备的取像机构的镜筒200端面200a(又称镜筒200天面)上。

54.以上应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,在不冲突的情况下各实施例中的特征可以相互组合。以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以对本技术进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本技术权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1