图像形成装置的制作方法

1.本发明涉及一种图像形成装置,例如复印机、打印机、传真机、以及具有上述多种功能的多功能打印机,其包括多个电气部件。

背景技术:

2.常规地,在大型图像形成装置中,考虑到运输的容易性和安装期间的可维护性,现有的图像形成装置被构造成使得图像形成装置针对各个图像形成过程被分成独立单元并设置在独立壳体中,并且各个壳体被连接起来。例如,图像形成装置由第一壳体和第二壳体独立构成,所述第一壳体设置有在图像承载部件上形成调色剂图像的显影单元和将图像承载部件上的调色剂图像转印至记录材料的转印单元,所述第二壳体设置有将未定影的调色剂图像定影在记录材料上的定影单元。并且已知通过在第一壳体和第二壳体彼此连接并进行安装的位置处安装第一壳体和第二壳体而形成的单个图像形成装置(日本专利申请特开(jp-a)2011-107221)。通过以该方式针对各个图像形成过程分开图像形成装置的壳体,可以明显地改善在安装和搬运图像形成装置时由于其较大的重量和尺寸而将其运输和搬运到电梯中的难度。

3.对于该类型的图像形成装置,已有多种型号的装置使得例如根据诸如打印速度和可以打印的记录材料的类型这样的所需规格而基于型号提供不同类型的单元。例如,假设与第一图像形成装置不同的第二图像形成装置的第二壳体设置有定影装置,与第一图像形成装置的定影装置相比,该第二图像形成装置的定影装置向记录材料施加更多的热量。在此情况下,第二图像形成装置可以将调色剂图像定影在因热量不足而不能用第一图像形成装置打印的基重较大的记录材料上。近年来,需要能够在根据所需要的规格而不同的图像形成装置中选择性地连接各个壳体并且对应于多品种、小批量生产的产品。

4.然而,例如在jp-a 2011-107221所描述的图像形成装置中,在第一壳体和第二壳体之间进给记录材料的高度在第一图像形成装置和第二图像形成装置之间可能有所不同。在此情况下,从第一图像形成装置的第一壳体排出的记录材料的高度以及由第二图像形成装置的第二壳体接收的记录材料的高度在竖直方向上错开,因此不能按原样连接它们。

5.本发明的目的在于提供一种图像形成装置,其在包括两个壳体(这两个壳体的进给记录材料的高度不同)的图像形成装置中能够通过连接两个壳体来进给记录材料。

技术实现要素:

6.本发明的图像形成装置是一种用于在记录材料上形成图像的图像形成装置,所述图像形成装置包括:第一壳体,所述第一壳体包括转印单元和第一排出口,所述转印单元构造成将形成在图像承载部件上的调色剂图像转印至记录材料,所述第一排出口构造成将通过所述转印单元在其上形成调色剂图像的记录材料从所述第一壳体排出;第二壳体,所述第二壳体包括第一接收口和定影单元,所述第一接收口构造成接收通过所述转印单元在其上形成调色剂图像的记录材料,所述定影单元构造成将调色剂图像定影到记录材料上,在

竖直方向上从所述图像形成装置安装在其上的安装表面到所述第一接收口的高度不同于在竖直方向上从所述安装表面到所述第一排出口的高度;以及第三壳体,所述第三壳体设置在所述第一壳体和所述第二壳体之间,并且包括第二接收口、第二排出口和中间进给部件,所述第二接收口构造成接收从所述第一排出口排出的记录材料,所述第二排出口构造成从所述第三壳体排出记录材料并且将从所述第二接收口接收的记录材料输送到所述第一接收口,所述中间进给部件从所述第二接收口到所述第二排出口在竖直方向上倾斜设置。

7.本发明的更多特征将通过参照附图对示例性实施例的以下描述而变得显而易见。

附图说明

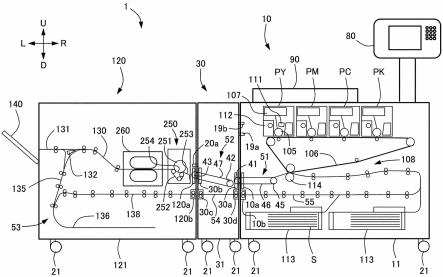

8.图1是示出根据本发明的第一实施例的图像形成装置的示意性构造的截面图。

9.图2是示出安装外盖时的根据第一实施例的第三壳体的透视图。

10.图3是示出安装外盖时的根据第一实施例的第三壳体的前视图。

11.图4是示出拆卸外盖时的根据第一实施例的第三壳体的透视图。

12.图5的部分(a)和(b)示出了拆卸外盖时的根据第一实施例的第三壳体,图5的部分(a)是前视图且图5的部分(b)是右侧视图。

13.图6的部分(a)是在根据第一实施例的图像形成装置中拆卸外盖时的第一壳体的左侧视图,并且图6的部分(b)是拆卸外盖时的第二壳体的右侧视图。

14.图7是示出根据第一实施例的脚轮的截面图。

15.图8是根据第一实施例的图像形成装置的框架的前视图。

16.图9是示出根据第一实施例的图像形成装置的示意性构造的截面图。

17.图10是第一图像形成装置的第一壳体和第二图像形成装置的第二壳体并排布置的状态的截面图。

18.图11是示出根据第一实施例的冷却装置的前视图。

19.图12是示出根据本发明的第二实施例的图像形成装置的第三壳体的左侧视图。

20.图13的部分(a)和(b)是示出根据第二实施例的第三壳体的左侧视图,图13的部分(a)是示出第一连接部分周围的区域的视图并且图13的部分(b)是示出第二连接部分周围的区域的视图。

具体实施方式

21.《第一实施例》

22.下面,将参照图1至图11具体描述本发明的第一实施例。在该实施例中,作为图像形成装置1的示例,描述了串联式全色打印机。然而,本发明不限于串联式的图像形成装置1,而是也可以是其他类型的图像形成装置,此外,本发明不限于全色图像形成装置,而是也可以是单色图像形成装置或单一颜色图像形成装置。此外,在以下的描述中,将相对于图像形成装置1的前视图(图1中的视角)来描述图像形成装置1的上下方向和左右方向以及前侧和后侧的位置关系。在实施例中,上述位置关系被称为上侧u、下侧d、左侧l、右侧r、前侧f和后侧b。

23.[图像形成装置]

[0024]

首先,在图9所示的一般构造的第一图像形成装置100中,将描述从图像形成到排出片材s的过程(包括其图像形成过程)。实施例中所描述的图像形成过程是电子照相方式的示例并且包括曝光过程、显影过程、转印过程和定影过程。顺便提及,片材s可以是各种类型的片材材料,包括纸(例如普通纸、纸板、粗糙纸、凹凸纸、涂布纸、光面纸和相纸)、塑料膜、布等。

[0025]

图9是图像形成装置100的结构的截面图。如图9所示,图像形成装置100设置有第一壳体10和第二壳体20。第一壳体10和第二壳体20适当地布置和设置有相互输送片材s并且构造成彼此分离的进给部分。

[0026]

第一壳体10和第二壳体20储存用于构成引擎部分的各个机构,以及容纳引擎控制部分和打印机控制器的未示出的控制板容纳部分,所述引擎控制部分控制由各个机构进行的各个图像形成过程处理。对于构成引擎部分的各个机构,提供通过激光扫描在感光鼓105上形成静电潜像并执行曝光过程的静电潜像形成机构、以及使静电潜像显影为调色剂图像并执行显影过程的显影机构。此外,提供转印处理机构和定影处理机构,所述转印处理机构执行将调色剂图像多重转印至中间转印部件106并且进一步将多重转印的彩色图像转印至片材s的转印过程,所述定影处理机构执行将转印的调色剂图像定影在片材s上的定影过程。此外,提供片材s的进给处理机构。在此,静电潜像形成机构、显影机构和转印处理机构安装在第一壳体10中,而定影处理机构安装在第二壳体20中。进给处理机构安装在第一壳体10和第二壳体20这两者中。

[0027]

[曝光过程]

[0028]

作为静电潜像形成机构的激光扫描仪部分107包括激光驱动器,所述激光驱动器根据从未示出的打印机控制器提供的图像数据来打开和关闭从未示出的半导体激光器发射的激光。从半导体激光器发射的激光由可旋转多面镜在扫描方向上反射。在此,在主扫描方向上反射的激光经由未示出的反射镜引导至感光鼓105,并且在主扫描方向上对感光鼓105进行曝光。

[0029]

[显影过程]

[0030]

另一方面,由初次充电装置111充电并通过用激光扫描曝光而形成在感光鼓105上的静电潜像通过从作为显影机构的显影装置112供应的调色剂显影为调色剂图像。并且将感光鼓105上的显影调色剂图像转印(初次转印)到施加了与调色剂图像相反极性的电压的中间转印部件106上。在形成彩色图像期间,各种颜色从y(黄色)站py、m(品红色)站pm、c(青色)站pc和k(黑色)站pk依次转印至中间转印部件10。结果,全彩色调色剂图像形成在中间转印部件106上。顺便提及,感光鼓105和显影装置112是可拆卸的。

[0031]

[转印过程]

[0032]

接下来,进给从片材s的盒113供应的片材s。作为转印处理机构的转印单元108包括作为图像承载部件的示例的中间转印部件106、转印辊114等。转印辊114将片材s压在中间转印部件106上。同时,通过向转印辊114施加与调色剂相反极性的偏压,形成在中间转印部件106上的调色剂图像被转印至在副扫描方向上由进给机构同步进给的片材s(二次转印)。

[0033]

其上转印有调色剂图像的片材s通过作为进给处理机构的片材进给部分51进给到定影处理机构。片材进给部分51包括驱动辊45、从动辊41、以及在这些辊上拉伸的带46。带

46是从背面吸引空气的吸引带,其上转印有未定影调色剂图像的片材s被吸附至带46并进给。

[0034]

第一壳体10包括支撑如上所述的静电潜像形成机构、显影机构、转印处理机构和进给处理机构的框架11。第一壳体10包括用作其骨架的框架11、容纳片材s的盒113、图像读取装置90、装置操作面板80、以及未示出的外盖等。顺便提及,第一壳体10包括作为第二反转进给通道的反转进给通道55,其将从第二壳体20接收的片材s朝向转印单元108进给。

[0035]

[定影过程]

[0036]

定影处理机构包括定影装置150,所述定影装置通过热压将转印到片材s上的调色剂图像定影。定影装置150包括对片材s施加热量的定影辊151以及将片材s压抵在定影辊151上的加压辊152,并且构造成在它们被旋转驱动时同时进给片材s。

[0037]

在仅在片材s的一面上完成图像形成的情况下,片材s从进给通道130进给到排出路径131,然后堆叠在托盘140上。另一方面,在要在片材s的背面上完成图像形成的情况下,片材s由切换装置132引导到进给通道135,并且在反转传感器检测到片材s的位置之后,通过在反转通道136中转向来切换片材s的前缘。其前缘被切换的转印材料经过反转路径138,被再次进给到转印辊114,并且调色剂图像被转印到背面上,然后在上述的图像形成过程之后,它经过排出路径131并堆叠在托盘140上。在实施例中,反转部分53由进给通道135、反转通道136和反转路径138构成。即,第二壳体20包括作为第一反转进给通道的示例的反转部分53,其将反转片材s朝向第一壳体10侧进给,以便向第一表面上定影有调色剂图像的片材s的第二表面上进行转印。

[0038]

[第二壳体的重新布置]

[0039]

在此,通过使用图10,将描述第二壳体20可以在选择性地改变和重新布置第二壳体时改变产品规格。例如,与图像形成装置100不同的第二图像形成装置的第二壳体120设置有作为定影单元的示例的定影装置250以及作为冷却单元的示例的冷却装置260。顺便提及,除了定影装置250和冷却装置260之外,第二壳体120与第一图像形成装置100的第二壳体20类似,因此使用相同的附图标记并且将省略详细描述。

[0040]

第二壳体120的定影装置250包括定影辊251和定影带252,这是形成定影夹持部分254的一对旋转部件的示例,并且可以缩短定影温度达到目标温度所需的时间。定影辊251和定影带252形成定影夹持部分254。定影装置250包括引导部分253,所述引导部分将从第一壳体10进给的片材s的下表面引导至定影夹持部分254。顺便提及,省略了定影装置250的详细描述,原因在于能够以与现有的定影装置相同的方式来应用它。

[0041]

此外,第二壳体120在定影装置250的下游包括冷却装置260,所述冷却装置在定影之后冷却片材s。因此,通过将第二壳体120连接到上述的第一壳体10,用户可以缩短复印时间,并且还可以防止片材s在定影后堆叠时因受热而彼此粘附。

[0042]

对于冷却装置260,例如,如图11所示,安装的是带冷却型的记录材料冷却装置。冷却装置260设有第一单元261和第二单元262。第一单元261包括环形第一带263、拉伸辊、以及散热器264。第二单元262包括环形第二带265、拉伸辊、以及加压辊。当第一带263与第二带265抵接时,其上形成有调色剂图像的片材s被夹持并进给,并且形成用于冷却的冷却夹持部分。

[0043]

其上定影有调色剂图像的片材s被夹持在第一带263和第二带265之间并且根据这

些带的旋转而在片材进给方向dl上进给。形成了冷却夹持部分的第一带263由散热器264冷却。散热器264例如由铝制成,并且包括通过接触第一带263来冷却它的作为冷却表面的吸热部分264a、散热的散热部分264b、以及将热从吸热部分264a传导到散热部分264b的翅片基部264c。散热部分264b由多个散热翅片形成,以便通过增加与由冷却风扇266从外部吸入的空气的接触面积来促进有效的散热。

[0044]

在此,优选的是第二壳体120能够连接到第一壳体10,原因在于可以使用功能与第二壳体20不同的第二壳体120。然而,如图9所示,第一壳体10的进给连接通道设计成针对高度进行优化以将片材s朝向第二壳体20输送。另一方面,另一图像形成装置的第二壳体120设计成针对它原本所要连接的第一壳体进行优化。因此,由于在上下方向上的间隙而难以输送片材s,原因在于连接通道包括相对于第一壳体10的级差(高度差)d1。在此,当仅关注片材s的输送时,可以考虑使用这样的构造,所述构造被调整以使得通过应用第一壳体10和第二壳体120的进给通道中的至少一个可以沿上下方向移动的结构即可输送片材s。然而,由于输送通道中的级差等引起的片材s的僵硬,因此转印过程和定影过程之间的平衡可能会被破坏并且可能会出现图像缺陷。因此,在实施例中,因为第三壳体30连接在第一图像形成装置100的第一壳体10和第二图像形成装置的第二壳体120之间(其中第一壳体10和第二壳体120的片材s的进给高度不同),所以能够在连接第一壳体10和第二壳体120这两者的同时进给片材s。

[0045]

下面,将通过使用图1描述实施例中的图像形成装置1。图像形成装置1设置有第一壳体10、第二壳体120和第三壳体30。第一壳体10类似于图9所示的构造,第二壳体120类似于图10所示的构造,因此将使用相同的附图标记并且将省略详细说明。第三壳体30在右侧r的侧表面连接到第一壳体10,并且第三壳体30的左侧l的侧表面连接到第二壳体120,由此构成图像形成装置1。

[0046]

[第一壳体]

[0047]

第一壳体10包括将形成在中间转印部件106上的调色剂图像转印至片材s的转印单元108、以及在转印后排出片材s的作为第一排出口的排出口10a。第一壳体10包括作为排出带示例的带46,所述排出带从排出口10a突出,并且进入将在下文描述的作为第二接收口的第三壳体30的接收口30a。此外,第一壳体10包括作为接收从第二壳体120接收的片材s的第一反转接收口的反转接收口10b、以及朝向转印单元108进给从反转接收口10b接收的片材s的反转进给通道55。

[0048]

[第二壳体]

[0049]

第二壳体120包括接收口120a和定影装置250,所述接收口120a设置在距安装表面与排出口10a不同的高度处,并且是接收片材s的第一接收口,所述定影装置250将调色剂图像定影至从接收口120a接收的片材s。此外,第二壳体120在反转部分53的反转路径138中在第三壳体30侧的端部部分处包括作为第一反转排出口的反转排出口120b,该反转排出口120b将从反转部分53进给的片材s从第二壳体120排出。

[0050]

[第三壳体]

[0051]

第三壳体30包括将片材s从第一壳体10进给到第二壳体120的进给部分52、以及将由第二壳体120的反转部分53反转的片材s返回到第一壳体10的反转进给单元54。将使用图2至图5详细描述第三壳体30。图2和图3是示出安装外盖时的第三壳体30的视图,图2是透视

图且图3是前视图。图4以及图5的部分(a)和(b)是示出拆卸外盖时的第三壳体30的视图,图4是透视图,图5的部分(a)是前视图且图5的部分(b)是侧视图。如图2和图3所示,第三壳体30包括形成骨架的框架31,并且作为外盖的顶面盖35和前门36附接到框架31。

[0052]

[壳体的框架]

[0053]

如图4以及图5的部分(a)和(b)所示,框架31包括底板框架14、在右侧r的右支柱12、在左侧l的左支柱13、后侧板15、侧撑杆16、上前撑杆17、以及中间前撑杆18。框架31的组成部分通过螺钉固定或焊接而彼此连接。进给部分52经由连接到左支柱13的连接部分61、连接到后侧板15的连接部分62、连接到中间前撑杆18的连接部分63、以及连接到后侧板15的连接部分64连接到框架31并由框架31支撑。

[0054]

反转进给单元54布置在进给部分52的下方。反转进给单元54的连接部分22连接到中间前撑杆18,并且反转进给单元54的朝向后侧板15突出的未示出的支撑轴与后侧板15接合。在底板框架14的底面上,脚轮21布置在四个角部处。在附接了脚轮21的情况下,第三壳体30可以移动。顺便提及,第一壳体10和第二壳体120也设置有脚轮21并且可以移动(参见图1)。

[0055]

第三壳体30包括从排出口10a(参见图1)接收片材s的接收口30a、将片材s输送到接收口120a(参见图1)的作为第二排出口的排出口30b、以及作为中间进给部件示例的进给部分52。进给部分52从接收口30a到排出口30b在竖直方向上以一定的倾斜角设置。在实施例中,接收口30a设置成比排出口30b离安装表面的高度低。因此,进给部分52从接收口30a到排出口30b在竖直方向上以一定的倾斜角设置。然而,不限于接收口30a低于排出口30b的构造,而是接收口30a可以高于排出口30b。在此情况下,进给部分52从接收口30a到排出口30b沿着向下的方向以一定的倾斜角设置。

[0056]

进给部分52包括驱动辊42、从动辊43、以及在驱动辊42和从动辊43上拉伸的作为进给带的带47。带47是从背面吸引空气的吸引带,并且其上转印有未定影调色剂图像的片材s被吸附到带47并进给。作为第二壳体120侧的进给部分52的第二端部部分的示例,通过从排出口30b突出并进入接收口120a来设置从动辊43的上端部。也就是说,带47的相对于进给表面的片材进给方向在下游侧的端部部分进入第二壳体120的接收口120a。

[0057]

反转进给单元54是第三反转进给通道的示例,其将从第二壳体120的反转部分53接收的片材s输送到反转进给通道55。第三壳体30包括接收从反转排出口120b排出的片材s的作为第二反转接收口的反转接收口30c、以及将从反转接收口30c接收的片材s输送到反转接收口10b的作为第二反转排出口的反转排出口30d。反转进给单元54将片材s从反转接收口30c进给到反转排出口30d。

[0058]

[片材输送]

[0059]

如图1所示,通过第一壳体10中的图像形成过程将未定影图像转印至其上的片材s通过布置在转印辊114的下游侧的片材进给部分51从第一壳体10输送到第三壳体30。进给部分52布置成使得进给部分52的一部分从左侧l的侧表面朝向定影装置250的定影夹持部分254突出。片材s由进给部分52输送到第二壳体120。片材s被引导到布置在第二壳体120中的定影装置250的定影夹持部分254,并且执行定影过程。

[0060]

将通过使用图1来描述相对于进给部分52的片材进给方向在上游侧的驱动辊42和在下游侧的从动辊43的高度位置。未定影调色剂图像被转印至从片材进给部分51输送到进

给部分52的片材s,因此不可以使用辊对。因此,如图1所示,片材进给部分51的从动辊41的上端部在高度方向上比进给部分52的驱动辊42的上端部布置得更高。即,带47相对于片材进给表面的进给方向在下游侧的端部部分布置在比片材进给部分51的带46相对于片材进给表面的进给方向在下游侧的端部部分更低的位置。此外,为了实现这一点,片材进给部分51从排出口10a突出并且布置成进入接收口30。以该方式,可以将未定影图像转印在其上的片材s从第一壳体10平滑地进给到第三壳体30。

[0061]

当从动辊41低于驱动辊42时,片材s与驱动辊42抵接,并且片材s可能会损坏或卡住。另一方面,当从动辊41相对于驱动辊42过高时,难以输送沿着向下的方向卷曲的片材s。从动辊41和驱动辊42之间在高度方向上的差值有适当的范围,在实施例中,相对于设计值(例如,3mm),容许公差范围例如可达

±

3.0mm。

[0062]

接下来,将描述在进给部分52的下游侧与从动辊43的高度有关的位置。未定影调色剂图像被转印至从进给部分52输送到引导部分253的片材s,因此不可以使用辊对。因此,当片材s被输送到定影夹持部分254时,就进给部分52的从动辊43的高度和定影装置250的引导部分253的高度之间的关系而言,从动辊43的上端部比第三壳体30侧的引导部分253的端部部分布置得更高。即,引导部分253相对于进给方向在上游侧的端部部分布置在比进给部分52的带47相对于片材进给表面的进给方向在下游侧的端部部分更低的位置。此外,为了实现这一点,片材进给部分52从排出口30b突出并布置成进入接收口120a。以该方式,可以将未定影图像转印在其上的片材s从第三壳体30平滑地进给到第二壳体120。

[0063]

引导部分253设置成具有引导功能以将片材s的前缘稳定地引导到定影夹持部分254。当片材s的前缘的高度过高时,片材s不能被引导到定影夹持部分254,因此片材s上可能出现褶皱,或者未定影图像可能飞散并弄脏片材s。此外,当片材s的前缘的高度过低时,片材s的前缘与引导部分253抵接,并且片材s可能会损坏或卡住。从动辊43和引导部分253之间在高度方向上的差值有适当的范围,在实施例中,相对于设计值(例如,3mm),容许公差范围例如可达

±

0.7mm。

[0064]

如上文针对输送部分所述,彼此的入口位置要求较高的位置精度。特别地,包括将片材s引导到定影夹持部分254的引导部分253的第二壳体120的高度和包括进给部分52的第三壳体30的高度都要求较高的位置精度。

[0065]

[连接壳体和高度的调节]

[0066]

将通过使用图1至图8来描述将壳体彼此连接的构造。如图1、图4、以及图5的部分(a)和(b)所示,第三壳体30的右支柱12设置有定位轴19a,并且后侧板15设置有定位轴19b,定位轴19a和定位轴19b分别朝向第一壳体10侧突出。定位轴19a和定位轴19b是第一轴部分的示例。如图6的部分(a)所示,在第一壳体10的框架11的支撑件302a中形成联接孔301a并且在支撑件302b中形成联接孔302b,使得联接孔302a和联接孔302b是长孔(其纵向方向相应地是高度方向)。联接孔301a和联接孔301b是其纵向方向为上下方向的第一长孔的示例,并且将定位轴19a和定位轴19b分别插入联接孔301a和联接孔301b中,然后将第一壳体10和第三壳体30在前后方向上定位。联接孔301a和联接孔301b相对于定位轴19a和定位轴19b的相对位置由第一固定部分固定,所述第一固定部分由未示出的螺钉等构成。顺便提及,在实施例中,描述了在第一壳体10中形成第一长孔并且在第三壳体30中形成第一轴部分的情况,但是不限于此,例如,可以在第一壳体10中形成第一轴部分并且可以在第三壳体30中形

成第一长孔。即,第一壳体10和第三壳体30中的一个包括其纵向方向为上下方向的第一长孔,并且第一壳体10和第三壳体30中的另一个包括接合第一长孔的第一轴部分。

[0067]

顺便提及,在实施例的图像形成装置1中,第三壳体30设计成沿上下方向调节第一壳体10和第二壳体120之间的间隙,并且不包括前后方向的调节单元。这是因为,定影装置250形成为比转印后的片材s稍宽,并且不需要像上下方向那样的调节程度。然而,在一些情况下,它可以包括调节前后方向上的位置的调节单元。

[0068]

在此,说明联接孔301a和联接孔301b是其纵向方向为高度方向的长孔的原因。第一壳体10比第三壳体30和第二壳体120相对更重。具体地,第一壳体10的总重量例如为700kg,第三壳体30的重量例如为55kg,并且第二壳体120的重量例如为200kg。当根据成像过程独立地构造壳体时,壳体和连接到壳体的功能部件的总重量存在差异,并且壳体的重量可能会导致壳体向安装地板的下侧d下沉。在实施例中,第一壳体10比第三壳体30和第二壳体120更容易下沉得更深。因此,当联接孔301a和联接孔301b设计成其纵向方向为高度方向的长孔时,可以在定位轴19a和定位轴19b不干涉第一壳体10的支撑件302a和支撑件302b的情况下将壳体彼此连接。

[0069]

接下来,将描述用于调节第一壳体10和第三壳体30的片材输送部分的高度的构造。第一壳体10、第三壳体30和第二壳体120在高度方向上的调节由作为第一调节单元或第二调节单元的示例的脚轮21执行。顺便提及,在该实施例中,设置在第一壳体10的底部并且能够调节第一壳体10的安装高度的脚轮21被定义为第一调节单元。此外,设置在第二壳体10和第三壳体30的底部并且能够调节第二壳体120和第三壳体30的安装高度的脚轮21被定义为第二调节单元。

[0070]

在此,将通过使用图7描述脚轮21的构造。脚轮21包括轮子21a、脚轮主体21b和台座部分21c。在脚轮主体21b中,可旋转地附接轮子21a,并且形成有螺纹部分21f。脚轮主体21b可旋转地附接到未示出的轴。在台座部分21c中,形成以配对关系与螺纹部分21f螺接的螺纹部分21g。台座部分21c例如通过螺钉21d等连接到第三壳体30的底板框架14。此外,脚轮主体21b和台座部分21c通过螺母21e彼此连接,使得脚轮主体21b和台座部分21c不彼此分离。

[0071]

在脚轮21沿高度方向进行调节的情况下,当螺母21e被松开并在顺时针方向上旋转时,通过使螺纹部分21f和螺纹部分21g相对于底板框架14相对移动而使轮子21a接近台座部分21c。即,第三壳体30相对低于第一壳体10。另一方面,当螺母21e在逆时针方向上旋转时,第三壳体30相对高于第一壳体10。因此,在第一壳体10相比于第三壳体30和第二壳体120下沉的情况下,可以通过在逆时针方向上旋转脚轮21来调节高度。

[0072]

在实施例中,脚轮21也附接到第二壳体120。因此,即使当第三壳体30和第二壳体120在高度方向上定位时,也可以通过使第三壳体30的脚轮21和第二壳体120的脚轮21与第一壳体10的高度匹配来优化片材s的输送。

[0073]

如图1和图4所示,第三壳体30的左立柱13设置有定位轴20a并且后侧板15设置有定位轴20b,此时定位轴20a和定位轴20b分别向第二壳体120侧突出。如图6的部分(b)所示,相应地,联接孔401a形成在第二壳体120的框架121的支柱402a中,并且联接孔401b形成在支柱402b中。联接孔401b形成为其纵向方向为前后方向的长孔。定位轴20a和定位轴20b分别插入联接孔401a和联接孔401b,并且第三壳体30和第二壳体120在前后方向和高度方向

上定位。以这样的方式,可以在前后方向和高度方向上定位第三壳体30和第二壳体120,第三壳体30和第二壳体120可以连接为基本一体的单个壳体,并且可以在尤其要求高精度的高度方向上更准确地定位第三壳体30和第二壳体120。

[0074]

图8是示出第一壳体10的框架11、第三壳体30的框架31、以及第二壳体120的框架121彼此连接和组合的状态的视图。如图8所示,第一壳体10和第三壳体30由固定板2在左右方向上固定。具体地,通过固定板2,第一壳体10的支柱302和支柱302b(参见图6的部分(a))使用未示出的螺钉和联接轴分别连接到第三壳体30的右支柱12和后侧板15(参见图4)。此外,第三壳体30和第二壳体120通过固定板3在左右方向上固定。具体地,通过固定板3,第二壳体120的支柱402a和支柱402b(参见图6的部分(b))使用未示出的螺钉和联接轴分别连接到第三壳体30的左支柱13和后侧板15(参见图4)。

[0075]

如上所述,根据图像形成装置1的实施例,第三壳体30包括进给部分52,所述进给部分52将片材s从第一壳体10进给到处于不同高度的第二壳体120。因此,在包括第一图像形成装置100的第一壳体10和第二图像形成装置的第二壳体120(这两个壳体的进给片材s的进给高度不同)的图像形成装置1中,可以通过连接第一壳体10和第二壳体120进给记录材料。

[0076]

根据实施例中的图像形成装置1,可以连接两个壳体(这两个壳体的用于输送片材s的位置彼此不同以及图像形成过程不同),此时设置有进给部分52的壳体布置在这两个壳体之间并且优化它们的输送高度。

[0077]

此外,根据实施例中的图像形成装置1,进给部分52的第一壳体10侧的从动辊42的上端部布置在比作为第三壳体30侧的片材进给部分51的端部部分的从动辊41的上端部更低的位置。此外,第三壳体30侧的引导部分253的端部部分的上端部布置在比进给部分52的从动辊43的上端部更低的位置。因此,即使在转印了未定影调色剂图像的片材s的这种情况下不能应用任何辊对时,也可以在壳体之间平滑地输送片材s。

[0078]

此外,根据实施例中的图像形成装置1,可以通过脚轮21调节壳体的相对高度,因此即使在例如第一壳体10由于重量而下沉的情况下也可以调节高度。此外,通过调节第一壳体10和第三壳体30的相对高度,还可以调节片材进给部分51和进给部分52的相对高度。

[0079]

顺便提及,在实施例的图像形成装置1中,第三壳体30和第二壳体120在第三壳体30和第二壳体120之间沿前后方向和上下方向连接和定位,然而,与第一壳体10和第三壳体30中一样,可以在第三壳体30和第二壳体120之间仅沿前后方向调节定位。在壳体之间的重量关系相反的情况下,可以相对于第二壳体120调节高度。

[0080]

《第二实施例》

[0081]

接下来,将参照图12和图13详细描述本发明的第二实施例。该实施例的构造与第一实施例的区别在于具有能够相对于第三壳体230的框架31沿上下方向调节进给部分52的定位的机构。然而,该构造的其余部分与第一实施例中相同,因此使用相同的附图标记并且将省略详细描述。

[0082]

图12和图13是从左侧l观察内部设置有进给部分52的第三壳体230时的侧视图。在第一实施例中,进给部分52在各个联接部分61至64处由框架31支撑和固定。另一方面,在本实施例中,与进给部分52一体设置的前侧f的第一联接部分161和后侧b的第二联接部分62能够分别相对于框架31进行调节。即,第三壳体230包括第一联接部分161和第二联接部分

162以作为能够在高度方向上调节进给部分52的安装位置的第三调节单元的示例。

[0083]

例如,与进给部分52一体设置的第一联接部分161附接到左支柱13。长孔23形成在第一联接部分161中。作为接合长孔23的第二轴部分的示例的凸台24形成在左支柱13中。长孔23是其纵向方向为上下方向的第二长孔的示例,并且通过将设置在第一联接部分161上的标记部分25和设置在左支柱13上的刻度部分26对准来进行调节。在对准刻度之后,第一联接部分161由螺钉27固定,所述螺钉27是固定长孔23和凸台24的相对位置的第二固定部分的示例。顺便提及,在实施例中,描述了第二长孔形成在进给部分52中并且第二轴部分形成在左支柱13中的情况,然而,不限于此,第二轴部分可以形成在进给部分52中并且第二长孔可以形成在左支柱13中。即,第一联接部分161可以设置在框架31和进给部分52中的一个上并且可以包括其纵向方向为上下方向的第二长孔,第二轴部分设置在框架31和进给部分52中的另一个上并且接合第二长孔。

[0084]

类似地,在第二联接部分162侧,作为第二长孔(其形成为在高度方向(z)上可移动)的示例的长孔29布置成与凸台34接合,所述凸台34是设置在后侧板15上的第二轴部分的示例。标记部分37与设置在后侧板15上的刻度部分32对准,并且在调节之后通过作为第二固定部分的示例的螺钉33固定。此外,尽管并未示出,但是在第一壳体10侧的第三壳体230的前后联接部分也是能够在上下方向上进行调节的构造。例如,进给部分52的高度调节量可以在通过读取设置在壳体的支柱上的刻度来测量壳体之间的高度差之后如上所述地进行调节。

[0085]

如上所述,根据实施例中的第三壳体230,可以在不使用脚轮212的情况下调节进给部分52的高度。

[0086]

顺便提及,在上述的第二实施例中,描述了沿上下方向调节第三壳体230的进给部分52的构造,然而,不限于此。例如,调节部分也可以设置在反转进给单元54上,或者第一壳体10的进给单元和第二壳体120的进给单元可以相对于进给部分52进行调节。

[0087]

此外,在上述的各个实施例中,在片材s上形成未定影图像的过程由第一壳体10指示,并且未定影图像的定影过程由第三壳体30和第三壳体230指示,然而,不限于此。即,并未指定用于这些图像形成过程(曝光、显影、转印和定影)的图像形成单元的壳体的布置。

[0088]

此外,在上述的各个实施例中,通过电子照相方法执行图像形成过程,然而,不限于此。例如,可以将本发明应用于提供类似图像形成过程(例如墨滴着落、气相沉积、以及通过热干燥法的图像定影过程)的喷墨打印机和染料升华打印机等。

[0089]

根据本发明,在包括两个壳体(这两个壳体的记录材料的进给高度不同)的图像形成装置中,可以通过连接这两个壳体来进给记录材料。

[0090]

尽管已经参考示例性实施例描述了本发明,但是应当理解,本发明不限于所公开的示例性实施例。以下权利要求的范围应给予最广泛的解释以便涵盖所有这样的变型以及等同的结构和功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1