液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置与流程

液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置

【技术领域】

1.本技术涉及显示技术领域,具体涉及一种液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置。

背景技术:

2.液晶显示装置(lcd,liquid crystal display)具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用。液晶显示装置包括壳体、设于壳体内的液晶显示面板及设于壳体内的背光模组(backlight module)。其中,液晶显示面板一般包括相对设置的彩膜基板和阵列基板以及支撑柱,支撑柱设置在彩膜基板或阵列基板上,并支撑在彩膜基板和阵列基板之间,以使彩膜基板和阵列基板保持一定的盒厚。

3.然而,当液晶显示面板受到外力挤压时,由于液晶显示面板发生形变,会导致阵列基板和彩膜基板之间发生错位,进而导致支撑柱会与阵列基板上的配向膜层或与彩膜基板上的彩色滤光层接触,而造成配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,影响液晶显示面板的显示效果。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供了一种液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置,以减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,进而提高液晶显示面板的显示效果。

5.为了解决上述问题,本技术实施例提供了一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括:第一基板;第二基板,与第一基板相对设置;第一支撑柱,设于第一基板朝向第二基板的一侧上,第一支撑柱包括背离第一基板的第一顶端部,第一顶端部朝向第二基板的表面为第一曲面,且在远离第一基板的方向上,第一顶端部的截面尺寸逐渐减小。

6.其中,第一支撑柱还包括第一主体部,第一主体部为第一支撑柱中除第一顶端部以外的部分,第一主体部位于第一顶端部与第一基板之间。

7.其中,第一曲面为部分球面,部分球面大于等于三分之一球面,并小于等于半球面。

8.其中,液晶显示面板还包括:第二支撑柱,设于第一基板朝向第二基板的一侧上,且第二支撑柱相对于第一基板的高度大于第一支撑柱相对于第一基板的高度。

9.其中,第二支撑柱包括背离第一基板的第二顶端部,第二顶端部朝向第二基板的表面为第二曲面,且在远离第一基板的方向上,第二顶端部的截面尺寸逐渐减小。

10.其中,第一基板为阵列基板和彩膜基板中的一者,第二基板为阵列基板和彩膜基板中的另一者。

11.为了解决上述问题,本技术实施例还提供了一种液晶显示面板的制作方法,该液晶显示面板的制作方法包括:提供第一基板;在第一基板的一侧上形成第一支撑柱,第一支撑柱包括背离第一基板的第一顶端部,第一顶端部背离第一基板的表面为第一曲面,且在

远离第一基板的方向上,第一顶端部的截面尺寸逐渐减小;提供第二基板;将第二基板的一侧与第一基板形成有第一支撑柱的一侧进行贴合。

12.其中,在第一基板的一侧上形成第一支撑柱,具体包括:在第一基板的一侧上形成支撑柱材料层;采用具有压印图案的压印模板对支撑柱材料层进行压印,以将压印图案转移至支撑柱材料层,而得到压印后的支撑柱材料层,压印后的支撑柱材料层包括凸起部;去除压印后的支撑柱材料层中除凸起部以外的部分,以形成第一支撑柱。

13.其中,液晶显示面板的制作方法还包括:在第一基板的一侧上形成第一支撑柱时,在第一基板的一侧上形成第二支撑柱,第二支撑柱相对于第一基板的高度大于第一支撑柱相对于第一基板的高度。

14.为了解决上述问题,本技术实施例还提供了一种液晶显示装置,该液晶显示装置包括上述任一项的液晶显示面板。

15.本技术的有益效果是:区别于现有技术,本技术提供的液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置,通过对第一支撑柱(比如,主支撑柱或辅支撑柱)背离第一基板的顶端部形状进行优化,使得第一基板的顶端部朝向第二基板(比如,阵列基板或彩膜基板)的表面呈曲面形状,且在远离第一基板的方向上,第一基板的顶端部的截面尺寸逐渐减小,从而在液晶显示面板受到外力挤压时,能够有效减小支撑柱与阵列基板上的配向膜层或与彩膜基板上的彩色滤光层接触的可能性,因而能够有效减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,以提高液晶显示面板的显示效果。

【附图说明】

16.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

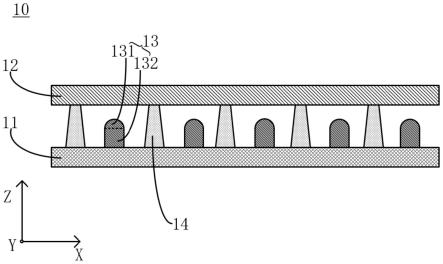

17.图1是本技术实施例提供的液晶显示面板的剖面结构示意图;

18.图2是本技术实施例提供的液晶显示面板的另一剖面结构示意图;

19.图3是另一实施例提供的液晶显示面板的剖面结构示意图;

20.图4是图3中的液晶显示面板受到外力挤压时的结构示意图;

21.图5是图2中的液晶显示面板受到外力挤压时的结构示意图;

22.图6是本技术实施例提供的液晶显示面板的另一剖面结构示意图;

23.图7是本技术实施例提供的液晶显示面板的另一剖面结构示意图;

24.图8是本技术实施例提供的液晶显示面板的制作方法的流程示意图;

25.图9是本技术实施例提供的步骤s121完成后的结构示意图;

26.图10是本技术实施例提供的将具有压印图案的压印模板与支撑柱材料层进行对准后的结构示意图;

27.图11是本技术实施例提供的步骤s122完成后的结构示意图;

28.图12是本技术实施例提供的步骤s123完成后的剖面结构示意图;

29.图13是本技术实施例提供的液晶显示装置的结构示意图。

【具体实施方式】

30.下面结合附图和实施例,对本技术作进一步地详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本技术,但不对本技术的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本技术的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

31.ps(photospacer,支撑柱)是一种支撑液晶盒的材料,随着lcd(liquid crystal display,液晶显示装置)的发展,从球形衬垫(spacer)转换到现在的柱状。其制备工艺主要包括曝光、显影和烘烤。为了保证玻璃基板之间液晶厚度均一,ps可以设计成平时接触的main ps(主支撑柱)和按压时接触的sub ps(辅支撑柱)。

32.由于ps设计与屏幕显示直接相关,因此ps的形状、大小、段差以及表面形貌等都可能会引起各种不良。然而,这些参数与ps制备时的温度、曝光量以及制程波动息息相关。因此,如何使ps制程更加稳定,得到更加均一的ps是lcd产业中的一个挑战。

33.目前ps的制备是通过光刻涂布光刻胶、曝光、显影和蚀刻等制程,这使得制备的ps上表面都是平的,类似于台柱型结构。并且,随着产品尺寸增大,ps在按压时边缘更容易错位而与对侧基板上的pi(polyimide,聚酰亚胺)配向膜或者cf(color filter,彩色滤光片)接触,造成配向膜破损、cf变形、或者ps自身边角破损等会导致显示不良的问题,且接触过程中配向膜破损、cf变形、或者ps边角破损所产生的碎屑进入显示区后会导致显示区出现碎亮点,进而影响显示效果。

34.为了解决上述技术问题,本技术实施例提供了一种液晶显示面板及其制作方法、液晶显示装置,以对液晶显示面板中支撑柱(比如,主支撑柱或辅支撑柱)的顶端部形状进行了优化,以在液晶显示面板受到外力挤压时,能够有效减小支撑柱的顶端部边缘与阵列基板上的配向膜层或与彩膜基板上的彩色滤光层接触的可能性,进而能够有效减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损,并能够减少接触引起的碎屑,以提高液晶显示面板的显示效果。

35.请参阅图1,图1是本技术实施例提供的液晶显示面板的剖面结构示意图。如图1所示,该液晶显示面板10包括相对设置的第一基板11和第二基板12以及第一支撑柱13,其中,第一支撑柱13设于第一基板11朝向第二基板12的一侧上,并支撑在第一基板11和第二基板12之间,以使第一基板11和第二基板12能够保持一定的距离。具体地,第一支撑柱13可以包括背离第一基板11的第一顶端部131,第一顶端部131朝向第二基板12的表面为第一曲面,且在远离第一基板11的方向z上,第一顶端部131的截面尺寸逐渐减小。

36.具体地,上述液晶显示面板10还可以包括夹设在第一基板11和第二基板12之间的液晶层(图中未示出)。其中,第一基板11可以为阵列基板和彩膜基板中的一者,第二基板12可以为阵列基板和彩膜基板中的另一者。并且,通过在阵列基板和彩膜基板之间施加驱动电压,可控制液晶层中的液晶分子旋转,以实现上述液晶显示面板10的显示功能。

37.具体地,上述第一支撑柱13的第一顶端部131平行于第一基板11的截面形状可以为圆形、椭圆形、方形或矩形等几何形状。

38.并且,在上述第一支撑柱13的第一顶端部131平行于第一基板11的截面形状为圆形的实施例中,上述第一支撑柱13的第一顶端部131可以为部分球体结构。相应地,上述第一曲面可以为部分球面,并且,具体实施时,该部分球面可以大于等于三分之一球面,且小

于等于半球面。

39.在一些实施例中,如图1所示,上述第一支撑柱13还可以包括第一主体部132,第一主体部132为第一支撑柱13中除第一顶端部131以外的部分,且第一主体部132位于第一顶端部131与第一基板11之间。

40.具体地,在远离第一基板11的方向上,上述第一支撑柱13的第一主体部132的截面尺寸可以逐渐减小,也可以不发生变化。在一些示例中,上述第一主体部132可以为圆柱结构或棱柱结构等。

41.在一些实施例中,如图1所示,上述液晶显示面板10还可以包括第二支撑柱14,第二支撑柱14可以设于第一基板11朝向第二基板12的一侧上,且第二支撑柱14相对于第一基板11的高度可以大于或小于第一支撑柱13相对于第一基板11的高度。

42.具体地,上述第一支撑柱13和第二支撑柱14中相对于第一基板11的高度较大的一者可以称为主支撑柱(main ps),上述第一支撑柱13和第二支撑柱14中相对于第一基板11的高度较小的另一者可以称为辅支撑柱(sub ps)。并且,可以理解的是,在上述液晶显示面板10中,主支撑柱是在正常情况下(比如,液晶显示面板10被触摸时)对第二基板12起到支撑作用以维持液晶盒厚的一类支撑柱,辅支撑柱是在上述液晶显示面板10受到外力挤压(比如,被按压)时才会对第二基板12起到支撑作用以维持液晶盒厚均匀的另一类支撑柱。

43.并且,相较于在上述液晶显示面板10中仅设置主支撑柱的方案,本实施例中设置主支撑柱和辅支撑柱的方案,更有利于确保第一基板11和第二基板12之间液晶厚度均一。

44.在一些具体实施例中,如图1所示,上述第二支撑柱14背离上述第一基板11的表面可以为平面。并且,具体实施时,在远离上述第一基板11的方向上,上述第二支撑柱14的截面尺寸可以逐渐减小,以使上述第二支撑柱14呈下宽上窄的形状。在一些示例中,上述第二支撑柱14可以具体为台柱形结构,比如,可以具体为棱柱台结构或圆柱台结构等。

45.在一些替代上述第二支撑柱14背离上述第一基板11的表面为平面的实施例中,如图2所示,上述第二支撑柱14背离上述第一基板11的表面还可以为曲面,具体地,上述第二支撑柱14可以包括背离第一基板11的第二顶端部141,第二顶端部141朝向第二基板12的表面可以为第二曲面,且在远离第一基板11的方向上,第二顶端部141的截面尺寸可以逐渐减小。并且,具体实施时,上述第二支撑柱14的第二顶端部141与上述第一支撑柱13的第一顶端部131可以具有相同形状和相同尺寸,也可以具有相同形状和不同尺寸,还可以具有不同形状和不同尺寸。

46.具体地,上述第二支撑柱14的第二顶端部141平行于第一基板11的截面形状可以为圆形、椭圆形、方形或矩形等几何形状。

47.并且,在上述第二支撑柱14的第二顶端部141平行于第一基板11的截面形状为圆形的实施例中,上述第二支撑柱14的第二顶端部141可以为部分球体结构。相应地,上述第二曲面可以为部分球面,并且,具体实施时,该部分球面可以大于等于三分之一球面,且小于等于半球面。

48.在上述第二支撑柱14包括背离第一基板11的第二顶端部141的实施例中,如图2所示,上述第二支撑柱14还可以包括第二主体部142,第二主体部142为第二支撑柱14中除第二顶端部141以外的部分,且第二主体部142位于第二顶端部141与第一基板11之间。

49.具体地,在远离第一基板11的方向上,上述第二支撑柱14的第二主体部142的截面

尺寸可以逐渐减小,也可以不发生变化。在一些示例中,上述第二主体部142可以为圆柱结构或棱柱结构等。

50.需要说明的是,在图3所示的液晶显示面板20中,由于辅支撑柱23和主支撑柱24设于下基板21上,且辅支撑柱23和主支撑柱24的上表面均为平面,故在液晶显示面板20受到外力f挤压时,如图4所示,由于液晶显示面板20发生形变,会导致下基板21和上基板22之间发生错位,进而导致辅支撑柱23和主支撑柱24的上表面会与上基板(比如,阵列基板或彩膜基板)上对应于像素区域的膜层结构(比如,配向膜层或彩色滤光层)接触甚至碰撞,而造成配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者辅支撑柱23/主支撑柱24自身边角(比如,图4中位于各个圆形虚线框内的辅支撑柱23/主支撑柱24的边角)破损等问题,进而会导致显示效果变差。

51.并且,相比较于图3所示的液晶显示面板20,本实施例提供的液晶显示面板10中第一支撑柱13和/或第二支撑柱14(也即,辅支撑柱和/或主支撑柱)的顶端部131/141朝向上述第二基板12(也即,阵列基板或彩膜基板)的表面设计为向第二基板12凸起的曲面形状,能够减小甚至消除辅支撑柱和/或主支撑柱上表面的边角,从而,在液晶显示面板10受到外力f挤压(如图5所示)而导致第一基板11和第二基板12之间发生错位时,能够减少第一支撑柱13和/或第二支撑柱14的上表面与第二基板12(比如,阵列基板或彩膜基板)上对应于像素区域的膜层结构(比如,配向膜层或彩色滤光层)相接触的可能性,进而能够减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,进而能够提高显示效果。

52.在上述实施例中,上述第一基板11和第二基板12可以分别为彩膜基板和阵列基板。相应地,如图6所示,上述第二基板12(也即,阵列基板)可以包括多个像素区域p,每一像素区域p对应上述液晶显示面板10的一个像素,并且,上述液晶显示面板10还可以包括配向膜层15,配向膜层15对应于上述第二基板12的像素区域p设置,并位于第二基板12与液晶层之间。其中,配向膜层15用于对上述液晶显示面板10内的液晶层进行配向,并可以具体为有机(比如,聚亚酰胺)配向膜或无机(比如,sio2)配向膜等。

53.具体地,上述第一基板11(也即,彩膜基板)可以包括第一衬底111以及设于第一衬底111一侧的多个彩色滤光层112和黑色矩阵113。其中,黑色矩阵113上设有多个镂空区域,且上述多个彩色滤光层112可以分别位于该多个镂空区域内,上述多个彩色滤光层112可以分别与上述第二基板12(也即,阵列基板)的多个像素区域p对应设置。上述第一支撑柱13和/或第二支撑柱14可以设于上述黑色矩阵113背离第一衬底111的一侧,且不覆盖上述彩色滤光层112,以确保上述支撑柱13/14能够被黑色矩阵113遮挡,从而减小上述支撑柱13/14对上述液晶显示面板10的显示效果的影响。

54.在一些替代上述第一基板11和第二基板12分别为彩膜基板和阵列基板的实施例中,上述第一基板11和第二基板12还可以分别为阵列基板和彩膜基板,如图7所示,上述第一基板11(也即,阵列基板)可以包括多个像素区域p,每一像素区域p对应上述液晶显示面板10的一个像素,并且,上述液晶显示面板10还可以包括配向膜层15,配向膜层15对应于上述第一基板11的像素区域p设置,并位于第一基板11与液晶层之间。其中,配向膜层15用于对上述液晶显示面板10内的液晶层进行配向,并可以具体为有机(比如,聚亚酰胺)配向膜或无机(比如,sio2)配向膜。

55.上述第二基板12(也即,彩膜基板)可以包括第一衬底121以及设于第一衬底121一

侧的多个彩色滤光层122和黑色矩阵123。其中,黑色矩阵123上设有多个镂空区域,且上述多个彩色滤光层122可以分别位于该多个镂空区域内,上述多个彩色滤光层122可以分别与上述第一基板11(也即,阵列基板)的多个像素区域p对应设置。并且,上述第一支撑柱13和/或第二支撑柱14可以设于上述像素区域p的周边区域上,以减小对上述液晶显示面板10的显示效果的影响。

56.在上述实施例中,上述第一支撑柱13和第二支撑柱14可以采用同一制程工艺(比如,纳米压印工艺)制作得到。上述第一支撑柱13的材质和第二支撑柱14的材质可以为透明弹性材料、黑色材料或色层材料等高分子材料。上述液晶显示面板可以为va(vertical alignment)、tn(twisted nematic)、ips(in-planeswitching)等液晶显示面板。

57.由上可知,本实施例提供的液晶显示面板,通过对第一支撑柱(比如,主支撑柱或辅支撑柱)背离第一基板的顶端部形状进行优化,使得第一基板的顶端部朝向第二基板(比如,阵列基板或彩膜基板)的表面呈曲面形状,且在远离第一基板的方向上,第一基板的顶端部的截面尺寸逐渐减小,从而在液晶显示面板受到外力挤压时,能够有效减小支撑柱与阵列基板上的配向膜层或与彩膜基板上的彩色滤光层接触的可能性,因而能够有效减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,以提高液晶显示面板的显示效果。

58.请参阅图8,图8为本技术实施例提供的液晶显示面板的制作方法的流程示意图,请同时参阅图1、图2、图6至图7以及图9至图12,图1、图2、图6至图7以及图9至图12是本技术实施例提供的液晶显示面板的制作过程中的结构示意图。本实施例以形成液晶显示面板10为例来说明该制作方法,该液晶显示面板10的制作方法具体流程可以如下:

59.步骤s11:提供第一基板11。

60.具体地,上述第一基板11可以是阵列基板或彩膜基板。其中,阵列基板的具体结构和形成方法可以参考现有技术中阵列基板的具体实施方式,且彩膜基板的具体结构和形成方法也可以参考现有技术中彩膜基板的具体实施方式,故此处不再赘述。

61.步骤s12:在第一基板11的一侧上形成第一支撑柱13,第一支撑柱13包括背离第一基板11的第一顶端部131,第一顶端部131朝向第二基板12的表面为第一曲面,且在远离第一基板11的方向上,第一顶端部131的截面尺寸逐渐减小。

62.具体地,如图6所示,在上述第一基板11为彩膜基板的实施例中,上述第一支撑柱13可以具体形成于上述第一基板11中黑色矩阵113背离第一衬底111的一侧。

63.具体地,如图7所示,在上述第一基板11为阵列基板的实施例中,上述第一支撑柱13可以具体形成于上述第一基板11的除像素区域p以外的非像素区域上。

64.在一些具体实施例中,如图9至图12,可以采用压印技术(比如,纳米压力技术)来形成上述第一支撑柱13。具体地,上述步骤s12可以具体包括:

65.步骤s121:在第一基板11的一侧上形成支撑柱材料层16。

66.具体地,如图9所示,可以利用薄膜沉积工艺在上述第一基板11的一侧上形成上述支撑柱材料层16。其中,上述支撑柱材料层16的材质可以为透明弹性材料、黑色材料或色层材料等有机高分子材料。

67.步骤s122:采用具有压印图案31/32的压印模板30对支撑柱材料层16进行压印,以将压印图案31/32转移至支撑柱材料层16,而得到压印后的支撑柱材料层15’,压印后的支

撑柱材料层15’包括凸起部151/152。

68.步骤s123:去除压印后的支撑柱材料层15’中除凸起部151/152以外的部分,以形成第一支撑柱13。

69.具体地,上述液晶显示面板10的制作方法还可以包括:在第一基板11的一侧上形成第一支撑柱13时,在第一基板11的一侧上形成第二支撑柱14,其中,第二支撑柱14相对于第一基板11的高度大于或小于第一支撑柱13相对于第一基板11的高度。

70.并且,具体实施时,如图10所示,可以将具有压印图案31/32的压印模板30与上述支撑柱材料层16进行对准;然后,如图11所示,进行压印,以将压印模板30上的压印图案31/32转移至支撑柱材料层16,而得到压印后的支撑柱材料层15’;接着,如图12所示,可以对压印后的支撑柱材料层15’进行固化处理,并移除压印模板30;之后,如图12所示,可以利用刻蚀工艺刻蚀去除上述压印后的支撑柱材料层15’中除凸起部151/152以外的剩余部分,以得到上述第一支撑柱13和第二支撑柱14。

71.其中,对压印后的支撑柱材料层15’进行固化处理,可以具体包括:对压印后的支撑柱材料层15’进行加热,以使压印后的支撑柱材料层15’发生固化。

72.并且,需要说明的是,由于压印技术(比如,纳米压印技术)能够几乎无差别地将压印模板30上的压印图案31/32转移到上述支撑柱材料层15’上,因此能够很好地适用于制作本实施例中顶端部呈曲面状的支撑柱结构。

73.步骤s13:提供第二基板12。

74.在本实施例中,上述第一基板11和第二基板12中的一者可以为阵列基板,且上述第一基板11和第二基板12中的另一者可以为彩膜基板。

75.步骤s14:将第二基板12的一侧与第一基板11形成有第一支撑柱13的一侧进行贴合。

76.需要说明的是,本实施例中液晶显示面板10的具体结构可以参考上述液晶显示面板的实施例中的具体实施方式,故此处不再赘述。

77.由上可知,本实施例提供的液晶显示面板的制作方法,通过提供第一基板,并在第一基板的一侧上形成第一支撑柱,第一支撑柱包括背离第一基板的第一顶端部,第一顶端部背离第一基板的表面为第一曲面,且在远离第一基板的方向上,第一顶端部的截面尺寸逐渐减小,然后提供第二基板,并将第二基板的一侧与第一基板形成有第一支撑柱的一侧进行贴合,从而在液晶显示面板受到外力挤压时,能够有效减小第一支撑柱(比如,主支撑柱或辅支撑柱)与阵列基板上的配向膜层或与彩膜基板上的彩色滤光层接触的可能性,因而能够有效减少配向膜层破膜、彩色滤光层变形、或者支撑柱自身边角破损等问题,以提高液晶显示面板的显示效果。

78.请参阅图13,图13是本技术实施例提供的液晶显示装置的结构示意图。如图13所示,该液晶显示装置100包括上述任一实施例的液晶显示面板200,还可以包括背光模块300,其中,背光模块300和液晶显示面板200可以层叠设置,并且背光模块300能够提供显示光线给液晶显示面板200,以使液晶显示面板200能够进行显示。

79.具体地,液晶显示面板200可以包括相对设置的第一基板和第二基板以及第一支撑柱,其中,第一支撑柱设于第一基板朝向第二基板的一侧上,第一支撑柱包括背离第一基板的第一顶端部,第一顶端部朝向第二基板的表面为第一曲面,且在远离第一基板的方向

上,第一顶端部的截面尺寸逐渐减小。

80.具体地,背光模块300可以是直下式背光模块或侧入式背光模块等。上述液晶显示装置100可以是液晶电视、液晶显示器、手机或平板电脑等。

81.需要说明的是,本技术实施例中的液晶显示装置,由于设置了本技术实施例提供的液晶显示面板,具有与上述液晶显示面板相同的有益效果。

82.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1