成像系统的制作方法

1.本技术涉及光学元件领域,具体地,涉及一种成像系统。

背景技术:

2.科技在进步,手机已经成为人们生活中必不可少的一部分,人们对手机摄像头成像质量的要求越来越高,手机拍摄性能的好坏逐渐成为人们选择一款手机时的决定因素。摄像头的成像质量主要取决于该镜头的总长,光圈以及头部尺寸等。

3.目前市面上手机产品的前置摄像头成像质量普遍不佳,这主要由其前置特性造成的。前置镜头的头部尺寸决定了屏幕开孔的尺寸,而其头部尺寸和该镜头的光圈、总长有关,总长和像高的比值又决定了该镜头的相对长度。所以对于前置镜头而言,其光圈大小以及镜头总长决定了该镜头的头部尺寸,进而决定了前置镜头的屏幕开孔大小。

4.当下手机前置镜头的光圈数一般较大(fno》2),光圈数越大,镜头的光圈越小,其进光量也越小,这便造成了镜头在光线较暗的环境下拍照效果不佳的弊端。此外,由于镜头中不同透镜间存在空气间隔,使得部分透镜的稳定性及加工性较差。因此,如何保证在镜头光圈相对较大的同时实现镜头总长及其头部尺寸较小的特性,并解决透镜不易加工及稳定性差的缺点,从而提升摄像镜头的成像质量已成为急需要解决的问题。

技术实现要素:

5.本技术一方面提供了一种成像系统,包括:透镜组,包括沿光轴由物侧至像侧依序排布的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜,所述第二透镜和所述第五透镜具有负光焦度,所述第四透镜具有正光焦度,所述第五透镜的像侧面的曲率半径大于零;多个间隔元件,包括:第二间隔元件,与所述第二透镜的像侧面部分接触,第三间隔元件,与所述第三透镜的像侧面部分接触,第四间隔元件,与所述第四透镜的像侧面部分接触,第五间隔元件,与所述第五透镜的像侧面部分接触,其中,所述多个间隔元件中的至少一个的物侧内径与像侧内径不等和/或物侧外径与像侧外径不等;以及镜筒,容纳所述透镜组及所述多个间隔元件,所述镜筒的像侧外径与其物侧外径的差值大于3.5mm;所述成像系统满足:3.5《(r3+r10)/(d5m-d2m)《16.0,其中,d5m 为所述第五间隔元件的像侧面外径,d2m为所述第二间隔元件的像侧面外径,r10为所述第五透镜的像侧面的曲率半径,r3为所述第二透镜的物侧面的曲率半径。

6.在一个实施方式中,所述成像系统满足:f1/f3》0;以及r5/r6》0,其中,f1为所述第一透镜的光焦度,f3为所述第三透镜的光焦度,r5为所述第三透镜的物侧面的曲率半径,r6为所述第三透镜的像侧面的曲率半径。

7.在一个实施方式中,所述多个间隔元件还包括:第一间隔元件,与所述第一透镜的像侧面部分接触。

8.在一个实施方式中,所述成像系统满足:r7/r9《0,其中,r7为所述第四透镜的物侧面的曲率半径,r9为所述第五透镜的物侧面的曲率半径。

9.在一个实施方式中,所述成像系统满足:4.0《(d5m-d2s+d4m)/(ct2+ct4+ct5)《8.5,其中,d5m为所述第五间隔元件像侧面内径,d2s为所述第二间隔元件物侧面外径,d4m 为所述第四间隔元件像侧面内径,ct2为所述第二透镜的中心厚度,ct4为所述第四透镜的中心厚度,ct5为所述第五透镜的中心厚度。

10.在一个实施方式中,所述成像系统满足:15.0《d2m/t23+d3m/t34《19.5,其中,d2m 为所述第二间隔元件像侧面的内径,t23为所述第二透镜与所述第三透镜在所述光轴上的空气间隙,d3m为所述第三间隔元件像侧面内径,t34为所述第三透镜与所述第四透镜在所述光轴上的空气间隙。

11.在一个实施方式中,所述成像系统满足:15.5《(f4-f5)/(cp5+cp4)《35.5,其中,f4为所述第四透镜有效焦距,f5为所述第五透镜有效焦距,cp5为所述第五间隔元件的最大厚度,cp4为所述第四间隔元件的最大厚度。

12.在一个实施方式中,所述成像系统满足:-41.0mm2《(td+l)*(f5+cp5)《-33.5mm2,其中,td为所述第一透镜物侧至所述第六透镜像侧在所述光轴上的距离,l为所述镜筒沿所述光轴方向的最大尺寸,f5为所述第五透镜的有效焦距,cp5为所述第五间隔元件的最大厚度。

13.在一个实施方式中,所述成像系统满足:16.5《(d4s+d2s)/(t45+t23)《23.5,其中,d4s 为所述第四间隔元件物侧面内径,d2s为所述第二间隔元件物侧面内径,t23为所述第二透镜与所述第三透镜在所述光轴上的空气间隙,t45为所述第四透镜与所述第五透镜在所述光轴上的空气间隙。

14.在一个实施方式中,所述成像系统满足:-4.0《r9/r8+d4s/(cp4*10)《16.5,其中,r9 为所述第五透镜物侧面的曲率半径,r8为所述第四透镜像侧面的曲率半径,d4s为所述第四间隔元件物侧面的内径,cp4为所述第四间隔元件的最大厚度。

15.在一个实施方式中,所述成像系统满足:17.0《(d5s+d5s)/(ct5+t56)《21.0,其中, d5s为所述第五间隔元件物侧外径,d5s为所述第五间隔元件物侧内径,ct5为所述第五透镜中心厚度,t56为所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隙。

16.在一个实施方式中,所述成像系统满足:7.5《ep25/ep34+td/ct4《11.5,其中,ep25 为所述第二间隔元件与所述第五间隔元件的间隔,ep34为所述第三间隔元件与所述第四间隔元件的间隔,td为所述第一透镜物侧面至所述第六透镜像侧面在所述光轴上的距离,ct4为所述第四透镜的中心厚度。

17.在一个实施方式中,所述成像系统满足:-14.0《(d5m+d4m)/(r7+r10)《-5.5,其中,d5m为所述第五间隔元件像侧面外径,d4m为所述第四间隔元件像侧面外径,r7为所述第四透镜物侧面曲率半径,r10为所述第五透镜像侧曲率半径。

18.在一个实施方式中,所述成像系统满足:23.5《(∑ct-cpmax)/cpave*fno《59.0,其中,∑ct为所述第一透镜至所述第六透镜中所有透镜的中心厚度之和,cpmax为所述间隔元件中所有间隔元件的最大厚度中的最大值,cpave为所述间隔元件中所有间隔元件最大厚度的平均值,fno为所述成像系统的f数。

19.在一个实施方式中,所述成像系统满足:2.5《(d0s+d0m)/f*tan(semi-fov)《4.5,其中,d0s为所述镜筒物侧面外径,d0m为所述镜筒像侧面外径,f为所述成像系统的有效焦距,semi-fov为所述成像系统的最大视场角的一半。

20.在一个实施方式中,所述成像系统满足:2.4《(ct2+ct4)/(cp2+cp4)《18.0,其中, cp4为所述第四间隔元件的最大厚度,cp2为所述第二透镜的最大厚度,ct2为所述第二透镜的中心厚度,ct4为所述第四透镜的中心厚度。

21.在一个实施方式中,所述成像系统满足:3.5《|(ct3+ct5)/(ep45-ep23)|《11.5,其中, ct3为所述第三透镜的中心厚度,ct5为所述第五透镜的中心厚度,ep45为所述第四间隔元件与所述第五间隔元件的间隔,ep23为所述第二间隔元件与所述第三间隔元件的间隔。

22.在一个实施方式中,所述第一透镜至所述第六透镜的材料均为塑料。

23.本技术采用了六片式镜头架构,通过将第五间隔元件与第二间隔元件像侧面外径之差控制在合理范围内,有助于前四枚镜片外径的减小,保证镜筒的头部尺寸较小,进而使手机屏开孔尺寸更小,屏占比更大,且同时减少杂光影响;合理设置第五透镜像侧曲率半径与第二透镜物侧面曲率半径的差值,有效控制了两片透镜的弯曲度,改变了光线的折射,有利于增加镜头的进光量,保证镜头相对照度的大小。通过上述综合控制,可在头部较小的情况下,满足结构的需求;合理设置间隔元件,能够增强镜头整体的强度和稳定性,并有益于单部品上镜片的成型工艺。

附图说明

24.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

25.图1示出了根据本技术实施例1的一种成像系统的结构示意图;

26.图2示出了根据本技术实施例1的另一种成像系统的结构示意图;

27.图3示出了根据本技术实施例1的再一种成像系统的结构示意图;

28.图4a至图4d分别示出了实施例1的成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;

29.图5示出了根据本技术实施例2的一种成像系统的结构示意图;

30.图6示出了根据本技术实施例2的另一种成像系统的结构示意图;

31.图7示出了根据本技术实施例2的再一种成像系统的结构示意图;

32.图8a至图8d分别示出了实施例2的成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;

33.图9示出了根据本技术实施例3的一种成像系统的结构示意图;

34.图10示出了根据本技术实施例3的另一种成像系统的结构示意图;

35.图11示出了根据本技术实施例3的再一种成像系统的结构示意图;

36.图12a至图12d分别示出了实施例3的成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;以及

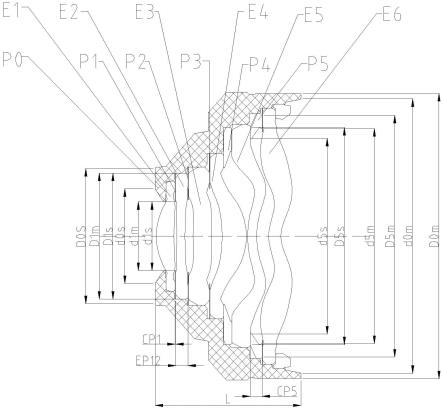

37.图13示出了根据本技术成像系统的参数标注示意图。

具体实施方式

38.为了更好地理解本技术,将参考附图对本技术的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本技术的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本技术

的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。

39.应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本技术的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。

40.在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。

41.在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。

42.还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本技术的实施方式时,使用“可”表示“本技术的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。

43.除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本技术所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。

44.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。以下实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术所要求保护的技术方案范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围,例如,本技术的各实施例中的透镜组、镜筒及间隔元件之间可以任意组合,不限于一个实施例中的透镜组只能与该实施例的镜筒、间隔元件等组合。下面将参考附图并结合实施例来对本技术的特征、原理和其他方面进行详细描述。

45.根据本技术示例性实施方式的成像系统可包括六片具有光焦度的透镜、镜筒、以及间隔元件。六片具有光焦度的透镜分别是第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜。间隔元件至少包括四个,分别是部分接触第二透镜像侧面的第二间隔元件,部分接触第三透镜像侧面的第三间隔元件,部分接触第四透镜像侧面的第四间隔元件,部分接触第五透镜像侧面的第五间隔元件。这六片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列并安装于镜筒内,间隔元件也安装于镜筒内。第二至第五间隔元件中的至少一个的物侧内径与像侧内径不等和/或物侧外径与像侧外径不等。镜筒像侧外径与镜筒物侧外径的差值大于3.5mm。第一透镜至第六透镜之间至少包含第二至第五间隔元件中的四个,第一透镜至第六透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有空气间隔。

46.在示例性实施方式中,第二透镜、第五透镜均可以具有负光焦度;第四透镜具有正

光焦度;第五透镜像侧面曲率半径大于零。通过控制成像系统的光焦度以及面型,可以保证成像系统超薄、较大光圈以及头部较小的特性。

47.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足: 3.5《(r3+r10)/(d5m-d2m)《16.0,d5m为第五间隔元件像侧面外径,d2m为第二间隔元件像侧面外径,r10为第五透镜像侧面曲率半径,r3为第二透镜物侧面的曲率半径。通过控制第五间隔元件与第二间隔元件像侧面外径之差在合理范围内,有助于前四枚镜片外径的减小,保证镜筒的头部尺寸较小,进而使手机屏开孔尺寸更小,屏占比更大,且同时减少杂光影响;合理设置第五透镜像侧面半径与第二透镜物侧面曲率半径之和,有效控制了两片透镜的弯曲度,改变了光线的折射,有利于增加镜头的进光量,保证镜头相对照度的大小;通过上述的综合控制,可实现在头部较小的情况下,满足结构的需求。更具体地,r10、r3二者之和与d5m、d2m二者之差的比值进一步满足: 4.0《(r3+r10)/(d5m-d2m)《15.5。

48.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足:f1/f3》0以及r5/r6》0。f1为第一透镜的光焦度,f3为第三透镜的光焦度,r5为第三透镜的物侧面的曲率半径,r6 为第三透镜的像侧面的曲率半径。通过对第一透镜和第三透镜的光焦度及面型的合理设计,可使第三透镜整体均匀性较好,方便镜片成型,且与前后镜片有共同承靠,整体装配稳定性较优,对良率提升能够提供较大帮助。更具体地,f1与f3的比值进一步可满足:1.0》f1/f3》0;r5与r6的比值进一步可满足:1.0》r5/r6》0。

49.在示例性实施方式中,根据本技术成像系统的间隔元件还包括第一间隔元件,第一间隔元件与第一透镜像侧面部分接触。通过在不同透镜之间增加间隔元件,可一定程度上降低杂光风险,并可使镜片获得更好承靠,增加了镜头稳定性。

50.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足:r7/r9《0,其中,r7为第四透镜的物侧面的曲率半径,r9为第五透镜的物侧面的曲率半径。第四透镜物侧面曲率半径r7与第五透镜物侧面曲率半径r9的正负相反,通过合理设置第四透镜和第五透镜的凸凹面,能够控制第四透镜和第五透镜的弯曲度,进而减小承靠面段差,提升镜头组装稳定性。更具体地,r7和r9的比值进一步可满足:r7/r9《-0.5。

51.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足: 4.0《(d5m-d2s+d4m)/(ct2+ct4+ct5)《8.5,d5m为第五间隔元件像侧面内径,d2s为第二间隔元件物侧面外径,d4m为第四间隔元件像侧面内径,ct2为第二透镜中心厚度,ct4 为第四透镜中心厚度,ct5为第五透镜中心厚度。通过对第五间隔元件像侧面内径d5m 与第二间隔元件物侧面外径d2s二者之差与第四间隔元件像侧面内径d4m的和进行合理设置,可有利于减少透镜有效区边缘产生的多余光线;通过控制第二透镜、第四透镜及第五透镜的中心厚度之和,可有效控制镜头整体长度,进一步实现小型化。更具体地, d5m、d2s二者之差与d4m的和与ct2、ct4、ct5三者之和的比值进一步满足: 4.5《(d5m-d2s+d4m)/(ct2+ct4+ct5)《8.0。

52.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足:15.0《d2m/t23+d3m/t34《19.5, d2m为第二间隔元件像侧面内径,t23为第二透镜与第三透镜在光轴上的空气间隙,d3m 为第三间隔元件像侧面内径,t34为第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隙。通过控制第二间隔元件像侧面内径d2m与第二透镜、第三透镜在光轴上的空气间隙t23二者的比值,及其与第三间隔元件像侧面内径d3m与第三透镜、第四透镜在光轴上的空气间隙 t34二者比值之和在合理范围内,可保证挡住部分光线,减少杂光,同步保证了光学参数,如ri等,

稳定空气间隔,减小镜头敏感度,提升信赖性。更具体地,d2m、t23二者的比值与d3m、t34二者的比值进一步可满足:15.0《d2m/t23+d3m/t34《19.0。

53.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:15.5《(f4-f5)/(cp5+cp4)《35.5, f4为第四透镜有效焦距,f5为第五透镜有效焦距,cp5为第五间隔元件最大厚度,cp4 为第四间隔元件的最大厚度。通过控制第四透镜与第五透镜的有效焦距的差值,可获得较为理想的光圈值;对第四间隔元件与第五间隔元件的最大厚度之和的控制保证了镜片的强度,能够提升组装稳定性,同时兼顾杂光,使杂光达到最优状态。更具体地,f4、f5 二者差值与cp5、cp4二者之和的比值进一步满足:16.0《(f4-f5)/(cp5+cp4)《35.0。

54.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:

ꢀ‑

41.0mm2《(td+l)*(f5+cp5)《-33.5mm2,td为第一透镜物侧至第六透镜像侧在光轴上的距离,l为镜筒的最大高度,f5为第五透镜的有效焦距,cp5为第五间隔元件最大厚度。通过控制第一透镜物侧至第六透镜像侧在光轴上的距离、镜筒的最大高度l二者之和与第五透镜的有效焦距f5、第五间隔元件最大厚度cp5二者之和的乘积,可实现镜筒整体上壁厚均匀,成型稳定,各镜片档同轴度及同心度较好,同时间隔元件可有效阻拦光线,提升成像质量。更具体地,td、l二者之和与f5、cp5二者之和的比值进一步可满足:

ꢀ‑

41.0mm2《(td+l)*(f5+cp5)《-34.0mm2。

55.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:16.5《(d4s+d2s)/(t45+t23)《23.5, d4s为第四间隔元件物侧面内径,d2s为第二间隔元件物侧面内径,t23为第二透镜与第三透镜在光轴上的空气间隙,t45为第四透镜与第五透镜在光轴上的空气间隙。通过合理设置第四间隔元件、第二间隔元件物侧内径之和与第二、第三透镜在光轴上的空气间隙及第四、第五透镜在光轴上的空气间隙的和的比值在一定范围内,增加了对应镜片的强度,使其彼此之间有共同承靠,保证了系统组装稳定性,有利于提高成像镜头生产组装良率。更具体地,d4s、d2s二者之和与t45、t23二者之和的比值进一步可满足: 17.0《(d4s+d2s)/(t45+t23)《23.0。

56.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:-4.0《r9/r8+d4s/(cp4*10)《16.5, r9为第五透镜物侧面曲率半径,r8为第四透镜像侧面曲率半径,d4s为第四间隔元件物侧面内径,cp4为第四间隔元件最大厚度。通过合理设置第五透镜物侧面曲率半径r9与第四透镜像侧面曲率半径的比值与第四间隔元件物侧面内径d4s及其最大厚度cp4的比值的二者之和,可使得对应镜片的肉厚均匀性较好,减小成型风险和外观风险,最大化减小段差,保证透镜间的组装强度。第四间隔元件物侧内径d4s与其厚度的合理设置,可兼顾杂光及光学主参数。更具体地,r9、r8的比值与d4s、cp4比值进一步可满足:

ꢀ‑

3.5《r9/r8+d4s/(cp4*10)《16.5。

57.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:17.0《(d5s+d5s)/(ct5+t56)《21.0, d5s为第五间隔元件物侧外径,d5s为第五间隔元件物侧内径,ct5为第五透镜中心厚度, t56为第五透镜与第六透镜在光轴上的空气间隙。通过控制第五间隔元件物侧外径d5s 及其内径d5s的和与第五透镜中心厚度ct5及第五、第六透镜在光轴上的空气间隙之和的比值,有利于第五间隔元件与第五透镜更好配合承靠,使得组装时更方便,间隔元件内径尺寸的合理设置可有效吸收多余光线,保证杂光优化和ri等光学主主参数。进一步地,d5s、d5s二者之和与ct5、t56二者之和的比值可满足: 17.5《(d5s+d5s)/(ct5+t56)《20.5。

58.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:7.5《ep25/ep34+td/ct4《

11.5, ep25为第二间隔元件与第五间隔元件的间隔,ep34为第三间隔元件与第四间隔元件的间隔,td为第一透镜物侧面至第六透镜像侧面在光轴上的距离,ct4为第四透镜的中心厚度。通过控制第二、第五间隔元件的间隔ep25与第三、第四间隔元件的间隔ep34二者之比,及控制该比值与第一透镜物侧面至第六透镜像侧面在光轴上的距离td、第四透镜的中心厚度ct4比值的和,可调整间隔元件之间的间隔并控制透镜组的轴向长度,有利于缩短镜筒的轴向长度,使其更小型化,适合于镜头前摄。更具体地,ep25、ep34二者之比与td、ct4二者之比的和进一步可满足:7.5《ep25/ep34+td/ct4《11.2。

59.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足:

ꢀ‑

14.0《(d5m+d4m)/(r7+r10)《-5.5,d5m为第五间隔元件像侧面外径,d4m为第四间隔元件像侧面外径,r7为第四透镜物侧面曲率半径,r10为第五透镜像侧曲率半径。通过控制第四、第五间隔元件像侧面外径的和与第四、第五透镜物侧面曲率半径的和的比值,可有效控制第四透镜与第五透镜的形状,通过折射改变光线的前进路线,获得理想光圈数;间隔元件外径的设置在一定程度上控制了镜筒后端面的大小,避免造成较大段差。更具体地,d5m、d4m二者之和与r7、r10二者之和的比值进一步可满足:

ꢀ‑

14.0《(d5m+d4m)/(r7+r10)《-6.0。

60.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足: 23.5《(∑ct-cpmax)/cpave*fno《59.0,∑ct为第一透镜至第六透镜中所有透镜的中心厚度之和,cpmax为所有间隔元件的最大厚度中的最大值,cpave为所有间隔元件最大厚度的平均值。通过控制第一透镜至第六透镜中所有透镜的中心厚度之和∑ct与所有间隔元件的最大厚度中的最大值cpmax二者之差与所有间隔元件最大厚度的平均值cpave的比值,以及该比值与成像系统的光圈数fno的乘积,有利于将镜头光圈数约束在一定范围内,同时可有效控制镜头内部间隔元件与透镜的分布,合理分布间隔元件与透镜可有效的降低系统敏感度,使得镜头在不良环境下依然保持良好性能。更具体地,∑ct、cpmax 二者的差值与cpave比值及与fno乘积进一步可满足: 24.0《(∑ct-cpmax)/cpave*fno《59.0。

61.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足: 2.5《(d0s+d0m)/f*tan(semi-fov)《4.5,d0s为镜筒物侧面外径,d0m为镜筒像侧面外径, f为成像镜头有效焦距,semi-fov为成像镜头的最大视场角的一半。通过控制镜筒物侧面外径d0s及镜筒像侧面d0m为外径之和与成像镜头有效焦距f的比值,并控制该比值与成像镜头的最大视场角的一半semi-fov的正切值的乘积,合理设置镜筒两端的外径尺寸,保证了镜头前端尺寸较小的特征,符合镜头前摄的应用。此外,有效焦距与视场角的合理设置有助于镜头获得大光圈。更具体地,d0s、d0m二者之和与f的比值及与 tan(semi-fov)的乘积满足:3.0《(d0s+d0m)/f*tan(semi-fov)《4.0。

62.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统满足: 2.4《(ct2+ct4)/(cp2+cp4)《18.0,cp4为第四间隔元件最大厚度,cp2为第二透镜最大厚度,ct2为第二透镜的中心厚度,ct4为第四透镜的中心厚度。通过设置间隔元件的最大厚度在合理范围内,有利于间隔元件的加工成型;此外,对透镜与间隔元件厚度的综合控制,可让镜头内部空间分布更合理,并提升成像质量。更具体地,ct2、ct4二者之和与cp4、cp2二者之和的比值进一步可满足:2.8《(ct2+ct4)/(cp2+cp4)《18.0。

63.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统可满足:3.5《|(ct3+ct5)/(ep45-ep23)|《11.5,ct3为第三透镜中心厚度,ct5为第五透镜中心厚度,ep45为第四间隔元件与

第五间隔元件的间隔,ep23为第二间隔元件与第三间隔元件的间隔。通过对成像系统中第三、第五透镜中心厚度之和以及对第四、第五间隔元件的间隔与第二、第三间隔元件的间隔之差进行控制,保证其二者的比值在一定范围内,有利于镜头内空气间隙的稳定性,对产品良率的提升起到重要作用。更具体地,ct3、 ct5二者之和与ep45、ep23二者之差的比值进一步可满足: 4.0《|(ct3+ct5)/(ep45-ep23)|《11.0。

64.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统的第一透镜至第六透镜的材料均为塑料。塑料有利于制造成型,降低了镜片的加工成型难度,塑料镜片在组装过程中不易被划伤,可提升组装良率、保证较好的材料折射率,及降低镜头制造的成本。

65.在示例性实施方式中,光学成像系统的有效焦距f可以例如在3.0mm至3.5mm的范围内,第一透镜的有效焦距f1可以例如在3.5mm至4.5mm的范围内,第二透镜的有效焦距f2可以例如在-16mm至-8mm的范围内,第三透镜的有效焦距f3可以例如在9mm 至18mm的范围内,第四透镜的有效焦距f4可以例如在2.5mm至7mm的范围内,第五透镜的有效焦距f5可以例如在-7mm至-4mm的范围内,以及第六透镜的有效焦距f6可以例如在-25mm至35mm的范围内。

66.在示例性实施方式中,成像系统的总长度ttl(即,从第一透镜e1的物侧面s1至成像系统的成像面s15光轴上的距离)可以例如在4.3mm至4.5mm的范围内,成像系统的最大视场角的一半semi-fov可以例如在40

°

至48

°

的范围内,成像镜头的光圈数fno 可以例如在1.7至2.0范围内。

67.在示例性实施方式中,根据本技术的成像系统还包括光阑,该光阑可设置在物侧与第一透镜之间。可选地,上述成像系统还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。

68.本技术提出了一种成像系统方案,在光圈相对较大的前提下,可实现镜头总长以及头部尺寸较小的效果。根据本技术的上述实施方式的成像系统可采用多片镜片,例如上文描述的六片,通过合理分配各透镜的光焦度和面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可有效地汇聚入射光线、降低成像镜头的光学总长并提高成像镜头的可加工性,使得成像系统更有利于生产加工。

69.在本技术的实施方式中,各透镜的镜面中的至少一个为非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中的至少一个镜面为非球面镜面。非球面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采用非球面透镜后,能够尽可能地消除成像时出现的像差,从而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜及第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。

70.然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本技术要求保护的技术方案的情况下,可改变构成成像系统的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以六个透镜为例进行了描述,但是该成像系统不限于包括六个透镜。如果需要,该成像系统还可包括其它数量的透镜。

71.下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的成像系统的具体实施例。

72.实施例1

73.以下参照图1至图4d描述根据本技术实施例1的成像系统。图1示至图3分别示出了根据本技术实施例1的三种成像系统的结构示意图。

74.如图1至图3所示,成像系统110、120以及130均可包括透镜组,透镜组沿光轴物侧至像侧依序包括:光阑sto、第一透镜e1、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜 e4、第五透镜e5和第六透镜e6。可选地,成像系统110、120以及130还均可包括滤光片和成像面(未示出)。

75.第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2 具有负光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凹面。第三透镜e3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凹面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有负光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有正光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片具有物侧面和像侧面。来自物体的光依序穿过各表面s1至滤光片的像侧面并最终成像在成像面上。

76.表1示出了实施例1的成像系统110、120以及130的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。

[0077][0078][0079]

表1

[0080]

在本示例中,成像系统110、120以及130的总有效焦距f均为3.31mm,成像系统 110、120以及130的最大视场角的一半semi-fov均为44.25

°

,成像系统110、120以及 130的光圈数fno均为1.80,成像系统110、120以及130的总长度ttl均为4.35mm。

[0081]

在实施例1中,第一透镜e1至第六透镜e6中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面,各非球面透镜的面型x可利用但不限于以下非球面公式进行限定:

[0082][0083]

其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高; c为

非球面的近轴曲率,c=1/r(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径r的倒数);k 为圆锥系数;ai是非球面第i-th阶的修正系数。下表2-1、表2-2给出了可用于实施例1中各非球面镜面s1-s12的高次项系数a4、a6、a8、a

10

、a

12

、a

14

、a

16

、a

18

、 a

20

、a

22

、a

24

、a

26

、a

28

和a

30

。

[0084]

面号a4a6a8a10a12a14a16s1-6.04e-03-1.31e-03-7.06e-04-1.62e-04-7.00e-05-1.40e-05-1.71e-05s2-5.85e-02-7.89e-04-2.20e-03-2.91e-054.17e-05-5.63e-05-4.87e-05s3-4.57e-028.84e-03-3.26e-036.37e-04-4.22e-05-8.71e-05-7.34e-05s4-1.62e-029.71e-03-1.97e-031.38e-032.64e-044.98e-05-2.27e-05s5-1.54e-01-1.14e-026.78e-043.69e-031.79e-036.25e-04-8.12e-05s6-1.74e-01-5.05e-031.27e-029.35e-033.64e-031.16e-03-2.42e-05s7-1.02e-021.22e-029.14e-03-1.29e-03-1.83e-032.52e-041.74e-04s84.27e-014.19e-022.83e-02-2.46e-025.60e-034.34e-041.31e-03s9-5.88e-01-1.36e-011.25e-01-2.06e-022.68e-03-7.40e-032.08e-03s10-1.52e+001.84e-014.68e-02-3.49e-02-2.92e-038.66e-03-2.56e-03s11-4.90e+001.48e+00-5.51e-011.91e-01-4.84e-025.56e-042.82e-03s12-6.08e+001.35e+00-3.97e-011.81e-01-6.04e-028.88e-03-1.37e-02

[0085]

表2-1

[0086][0087][0088]

表2-2

[0089]

继续参考图1至图3所示,成像系统110、120以及130均还可包括多个间隔元件以及用于容纳上述光学透镜组和多个间隔元件的镜筒。镜筒的像侧外径与其物侧外径的差值大于3.5mm。多个间隔元件例如包括位于第一透镜e1和第二透镜e2之间的第一间隔元件p1、位于第二透镜e2和第三透镜e3之间的第二间隔元件p2、位于第三透镜e3和第四透镜e4之间的第三间隔元件p3、位于第四透镜e4和第五透镜e5之间的第四间隔元件p4以及位于第五透镜e5和第六透镜e6之间的第五间隔元件p5。通过合理设置间隔元件,能够增强镜头整体的强度和稳定性,并有益于单部品上镜片的成型工艺。结构上可将第五间隔元件p5设置为厚隔

圈或者采用镜片长肉的方式实现第五透镜e5和第六透镜e6的大段差,使得系统稳定性更好。

[0090]

图4a示出了实施例1的成像系统110、120以及130的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图4b示出了实施例1的成像系统110、 120以及130的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4c示出了实施例1的成像系统110、120以及130的畸变曲线,其表示不同视场对应的畸变大小值。图4d示出了实施例1的成像系统110、120以及130的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上不同像高的偏差。根据图4a至图4d可知,实施例1所给出的成像系统110、120以及130能够实现良好的成像品质。

[0091]

实施例2

[0092]

以下参照图5至图8d描述了根据本技术实施例2的成像系统。图5至图7分别示出了根据本技术实施例2的三种成像系统的结构示意图。

[0093]

如图5至图7所示,成像系统210、220以及230均可包括透镜组,透镜组沿光轴物侧至像侧依序包括:光阑sto、第一透镜e1、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜 e4、第五透镜e5和第六透镜e6。可选地,成像系统210、220以及230还可包括滤光片和成像面(未示出)。

[0094]

第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2 具有负光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凹面。第三透镜e3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凹面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有负光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片具有物侧面和像侧面。来自物体的光依序穿过各表面s1至滤光片的像侧面并最终成像在成像面上。

[0095]

在本示例中,成像系统210、220以及230的总有效焦距f均为3.08mm,成像系统 210、220以及230的最大视场角的一半semi-fov均为47.43

°

,成像系统210、220以及 230的光圈数fno均为1.80,成像系统210、220以及230的总长度ttl均为4.35mm。

[0096]

表3示出了实施例2的成像系统210、220以及230的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4-1、表4-2示出了可用于实施例 2中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。

[0097][0098]

表3

[0099][0100][0101]

表4-1

[0102]

面号a18a20a22a24a26a28a30s1-9.15e-06-5.56e-060.00e+000.00e+000.00e+000.00e+000.00e+00s2-1.83e-05-2.61e-060.00e+000.00e+000.00e+000.00e+000.00e+00s3-6.04e-05-3.42e-05-5.46e-062.14e-067.34e-06-1.66e-060.00e+00s42.35e-06-1.20e-064.66e-06-7.53e-06-2.30e-060.00e+000.00e+00s5-1.10e-04-7.89e-05-1.00e-05-1.37e-067.14e-06-2.51e-060.00e+00s61.99e-05-2.54e-05-4.82e-063.33e-06-8.60e-070.00e+000.00e+00s76.24e-05-1.28e-051.16e-051.39e-059.56e-06-9.20e-07-9.24e-07

s8-1.09e-031.89e-053.50e-052.50e-04-9.43e-05-1.29e-05-3.93e-05s91.83e-032.94e-05-8.24e-04-2.46e-04-2.38e-051.75e-04-3.65e-05s101.56e-03-2.83e-031.84e-03-1.06e-034.99e-04-3.71e-041.55e-04s11-3.16e-04-3.90e-033.11e-03-1.51e-03-1.15e-042.78e-04-1.50e-04s126.29e-03-6.56e-032.08e-03-1.02e-031.15e-046.28e-041.41e-04

[0103]

表4-2

[0104]

继续参考图5至图7所示,成像系统210、220以及230还可包括多个间隔元件以及用于容纳上述光学透镜组和多个间隔元件的镜筒。镜筒的像侧外径与其物侧外径的差值大于3.5mm。多个间隔元件例如包括位于第一透镜e1和第二透镜e2之间的第一间隔元件p1、位于第二透镜e2和第三透镜e3之间的第二间隔元件p2、位于第三透镜e3和第四透镜e4之间的第三间隔元件p3、位于第四透镜e4和第五透镜 e5之间的第四间隔元件p4以及位于第五透镜e5和第六透镜e6之间的第五间隔元件p5。通过合理设置间隔元件,能够增强镜头整体的强度和稳定性,并有益于单部品上镜片的成型工艺。结构上可将第五间隔元件p5设置为厚隔圈或者采用镜片长肉的方式实现第五透镜e5和第六透镜e6的大段差,使得系统稳定性更好。

[0105]

图8a示出了实施例2的成像系统210、220以及230的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图8b示出了实施例2的成像系统210、 220以及230的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8c示出了实施例2的成像系统210、220以及230的畸变曲线,其表示不同视场对应的畸变大小值。图8d示出了实施例2的成像系统210、220以及230的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上不同像高的偏差。根据图8a至图8d可知,实施例2所给出的成像系统210、220以及230能够实现良好的成像品质。

[0106]

实施例3

[0107]

以下参照图9至图12d描述了根据本技术实施例3的成像系统。图9至图11分别示出了根据本技术实施例3的三种成像系统的结构示意图。

[0108]

如图9至图11所示,成像系统310、320以及330可包括透镜组,透镜组沿光轴物侧至像侧依序包括:光阑sto、第一透镜e1、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5和第六透镜e6。可选地,成像系统310、320以及330还可包括滤光片和成像面(未示出)。

[0109]

第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2 具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凹面。第三透镜e3具有正光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凹面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有负光焦度,其物侧面s9为凹面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凸面。滤光片具有物侧面和像侧面。来自物体的光依序穿过各表面s1至滤光片的像侧面并最终成像在成像面上。

[0110]

在本示例中,成像系统310、320以及330的总有效焦距f均为3.27mm,成像系统 310、320以及330的最大视场角的一半semi-fov均为42.73

°

,成像系统的光圈数fno 均为1.86,成像系统310、320以及330的总长度ttl均为4.35mm。

[0111]

表5示出了实施例3成像系统310、320以及330的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表6-1、表6-2示出了可用于实施例3 中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。

[0112][0113][0114]

表5

[0115]

面号a4a6a8a10a12a14a16s1-1.18e-02-2.27e-03-7.30e-04-1.16e-04-4.95e-057.24e-06-8.06e-06s2-6.99e-02-1.70e-04-1.73e-031.86e-049.86e-05-1.37e-05-3.23e-05s3-5.46e-029.88e-03-3.19e-037.45e-044.61e-05-6.35e-05-6.93e-05s4-5.46e-029.88e-03-3.19e-037.45e-044.61e-05-6.35e-05-6.93e-05s5-1.78e-01-7.98e-031.69e-034.07e-032.07e-035.98e-04-1.58e-04s6-1.97e-01-6.68e-031.01e-027.28e-033.02e-031.02e-032.82e-05s7-6.31e-022.59e-027.89e-03-9.54e-05-3.35e-031.43e-032.71e-04s83.35e-012.47e-026.80e-03-2.80e-029.58e-033.38e-035.57e-05s9-6.29e-01-1.06e-011.45e-01-2.99e-02-1.60e-04-7.20e-034.07e-03s10-1.79e+001.20e-014.92e-02-5.85e-027.10e-034.44e-03-1.31e-03s11-4.38e+001.40e+00-5.37e-011.95e-01-5.27e-025.01e-032.13e-04s12-6.13e+001.44e+00-4.25e-011.90e-01-6.93e-021.95e-02-1.70e-02

[0116]

表6-1

[0117]

面号a18a20a22a24a26a28a30s11.00e-05-5.09e-060.00e+000.00e+000.00e+000.00e+000.00e+00s2-2.23e-05-1.31e-060.00e+000.00e+000.00e+000.00e+000.00e+00s3-3.89e-062.17e-061.38e-05-1.85e-061.44e-06-4.54e-060.00e+00s4-3.89e-062.17e-061.38e-05-1.85e-061.44e-06-4.54e-060.00e+00s5-2.24e-04-1.47e-04-3.65e-053.14e-061.20e-051.35e-060.00e+00s6-1.25e-04-1.24e-04-7.57e-05-3.54e-05-1.65e-050.00e+000.00e+00s72.56e-04-1.68e-04-2.15e-04-9.49e-053.06e-062.62e-055.13e-06s8-1.57e-033.73e-05-2.28e-05-1.94e-04-8.36e-051.05e-041.97e-05

s91.41e-03-1.29e-03-1.10e-03-1.42e-042.83e-041.35e-04-4.18e-05s10-3.68e-05-2.71e-031.60e-03-8.62e-044.04e-04-3.04e-041.70e-04s113.99e-03-6.72e-034.68e-03-1.96e-031.01e-043.13e-04-1.88e-04s121.14e-02-5.85e-032.64e-03-1.66e-03-1.00e-05-2.77e-044.42e-04

[0118]

表6-2

[0119]

继续参考图9至图11所示,成像系统310、320以及330还可包括多个间隔元件以及用于容纳上述光学透镜组和多个间隔元件的镜筒。镜筒的像侧外径与其物侧外径的差值大于3.5mm。多个间隔元件例如包括位于第一透镜e1和第二透镜e2之间的第一间隔元件p1、位于第二透镜e2和第三透镜e3之间的第二间隔元件p2、位于第三透镜e3和第四透镜e4之间的第三间隔元件p3、位于第四透镜e4和第五透镜e5之间的第四间隔元件p4以及位于第五透镜e5和第六透镜e6之间的第五间隔元件p5。通过合理设置间隔元件,能够增强镜头整体的强度和稳定性,并有益于单部品上镜片的成型工艺。结构上可将第五间隔元件p5设置为厚隔圈或者采用镜片长肉的方式实现第五透镜e5和第六透镜e6的大段差,使得系统稳定性更好。

[0120]

图12a示出了实施例3的成像系统310、320以及330的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图12b示出了实施例3的成像系统310、 320以及330的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12c示出了实施例3的成像系统310、320以及330的畸变曲线,其表示不同视场对应的畸变大小。图12d示出了实施例3的成像系统310、320以及330的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上不同像高的偏差。根据图12a至图12d可知,实施例3所给出的成像系统310、320以及330能够实现良好的成像品质。

[0121]

图13为根据本技术实施例1至实施例3的成像系统的结构示意图,本技术实施例1至实施例3所提供的任一成像系统的各部分结构所对应的尺寸均可参考图13所示。各实施例的成像系统的具体尺寸参数如表7所示,并且分别满足表8中所示的关系。

[0122][0123][0124]

表7

[0125][0126]

表8

[0127]

本技术还提供一种成像装置,其电子感光元件可以是感光耦合元件(ccd)或互补性氧化金属半导体元件(cmos)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的成像系统。

[0128]

以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的实用新型范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离本实用新型构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1