一种可穿戴设备的制作方法

1.本技术涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种可穿戴设备。

背景技术:

2.随着技术的发展,智能眼镜、智能面罩等可穿戴设备的应用越来越广泛。智能眼镜的镜腿和镜框之间通常采用合金铰链等结构连接。合金铰链的调节范围有限,适用的佩戴者有限,并且调节方式复杂,使用时十分不便。

技术实现要素:

3.本技术提供了一种可穿戴设备,用于解决可穿戴设备适配性较低,调节难度较大的问题。

4.本技术提供了一种可穿戴设备,所述可穿戴设备包括:

5.主体部;

6.佩戴部,用于与待佩戴对象连接;

7.第一连接部,所述第一连接部连接所述主体部和所述佩戴部;

8.其中,所述第一连接部包括本体部,所述本体部具有腔体,所述腔体盛放有填充介质,所述填充介质被配置为:在所述填充介质的状态变化时使所述第一连接部发生形变,以带动所述佩戴部相对于所述主体部运动。

9.通过改变填充介质的状态调整第一连接部的整体刚度,从而使得第一连接部能够发生形变。以便于调节佩戴部与主体部的相对位置,从而实现变刚度调节,使使用者可以更加方便的调节佩戴部和主体部之间的相对位置,从而可以进一步扩大可穿戴设备的适用人群,使用者可以根据自身的需求调节,有利于增加佩戴的稳定性,提升使用者的使用体验,更加符合实际的使用需求。

10.在一种可能的实施方式中,所述本体部具有至少一个流通口,所述流通口与所述腔体连通,所述填充介质为流体,所述填充介质能够沿所述流通口进入或离开所述腔体,当所述腔体内的所述填充介质的体积不同时,所述第一连接部的刚度不同。

11.在使用时可以通过向腔体内填充或抽出填充介质以改变第一连接件的刚度,当腔体内的填充介质的体积增加时,第一连接件的刚度增加,当腔体内的填充介质减少时,第一连接件的刚度降低,使用者可以通过调节腔体内填充介质的体积进而对可穿戴设备进行调节。而且通过控制流体在腔体内的体积,可以实现无级调节,有利于提高使用者的使用体验。

12.在一种可能的实施方式中,所述本体部包括第一流通口和第二流通口,所述填充介质能够沿所述第一流通口进入所述腔体,或,沿所述第二流通口离开所述腔体。

13.通过设置两个流通口可以便于填充介质流入或流出腔体,以便于使用者控制填充介质在腔体的总量,从而可以对可穿戴设备进行调节,以提高佩戴的舒适度。

14.在一种可能的实施方式中,所述可穿戴设备包括驱动装置,所述驱动装置安装于

所述佩戴部和/或所述主体部,用于驱动所述填充介质进入或离开所述腔体。

15.通过设置驱动装置,以便于驱动流体进入和离开腔体。

16.在一种可能的实施方式中,所述填充介质为气体。

17.使用空气作为填充介质,不仅取材方便,而且对于电子元件的影响较低,有利于降低可穿戴设备损坏的可能。

18.在一种可能的实施方式中,所述填充介质为刺激响应性聚合物,当所述刺激响应性聚合物的刚度发生变化时,所述第一连接部的刚度发生变化。

19.当填充介质收到外部环境的刺激信号时,填充介质的刚度可以发生变化,以改变第一连接部的刚度。

20.在一种可能的实施方式中,所述填充介质为电流变液体,所述填充介质能够在电场的作用下在液态相与固态相之间转化,以使所述第一连接部的刚度不同。

21.在使用时,使用者可以通过控制施加的电场强度进而控制填充介质的相,从而改变第一连接部的刚度,当需要调整佩戴部和主体部的位置时,可以降低电场的强度,使电流变液体处于液态相,第一连接部的刚度降低,能够发生形变,带动佩戴部相对于主体部运动,调整过后,可以增大电场的强度,使电流变液体处于固态相,提高第一连接部的刚度。

22.在一种可能的实施方式中,所述填充介质为磁流变弹性体,所述填充介质能够在磁场的作用下改变自身的刚度。

23.通过调节磁场的强度以调节处于该磁场的磁流变弹性体的强度,以调节第一连接部的刚度。当第一连接部的刚度降低时,使用者可以调节佩戴部和主体部之间的相对位置,使可穿戴设备能够更加匹配使用者,有利于提高佩戴的舒适度。

24.在一种可能的实施方式中,所述第一连接部包括至少两个所述本体部,各所述本体部均与所述主体部和所述佩戴部连接,各所述本体部的所述腔体分别盛放有所述填充介质。

25.通过设置多个与佩戴部和主体部连接的本体部,能够便于第一连接部带动佩戴部相对于主体部运动,降低对于各本体部的强度需求。

26.在一种可能的实施方式中,所述第一连接部包括至少三个所述本体部,且至少一个所述本体部的中心与其余至少两个所述本体部的中心不共线。

27.各本体部的中心连线所形成的闭合图形可以为三角形、矩形等多边形。通过使各本体部按预设的规则排布,各本体部的刚度可以分别控制,当不同位置的本体部的刚度发生变化时,第一连接部所发生的形变可以不同,因此带动佩戴部相对于主体部的运动方向不同。

28.在一种可能的实施方式中,所述可穿戴设备还包括加强件,所述加强件与所述主体部和所述佩戴部连接,所述加强件能够相对于所述主体部和所述佩戴部中的至少一者运动,或者,所述加强件能够发生形变。

29.当第一连接部的刚度下降时容易导致佩戴部与主体部之间的连接强度下降,出现相对位移过大的情况,通过设置可以相对于佩戴部和/或主体部运动的加强件,或者可以发生形变的加强件,可以在提高佩戴部与主体部之间的连接强度的同时,还能够降低因加强件的结构强度较高导致的对于佩戴部和主体部之间相对运动的影响。

30.在一种可能的实施方式中,所述佩戴部包括第一佩戴部和第二佩戴部,所述第一

佩戴部与所述主体部连接,所述第二佩戴部与所述第一佩戴部远离所述主体部的一端连接,且与所述第一佩戴部之间具有夹角。

31.第二佩戴部与第一佩戴部之间具有夹角,以便于使用者在佩戴时将镜腿挂于耳部,以提高佩戴的稳定性,降低智能眼镜脱落的可能。

32.在一种可能的实施方式中,所述第一佩戴部和所述第二佩戴部通过第二连接部连接,所述第二连接部能够发生形变,以带动所述第二佩戴部相对于所述第一佩戴部运动。

33.通过调整第一佩戴部和第二佩戴部之间的相对位置可以使可穿戴设备在穿戴式更加贴合使用者,从而有利于提高可穿戴设备佩戴时的稳定性,降低滑落、夹头等情况出现的可能,更加符合使用者的使用需求。

34.在一种可能的实施方式中,所述第二连接部设置有弯折结构,所述弯折结构能够发生形变。

35.弯折结构可以为波纹形等易于发生形变的结构,便于第二连接部发生形变,从而调节第一佩戴部和第二佩戴部之间的相对位置

36.在一种可能的实施方式中,所述可穿戴设备还包括控制模组和传感器,所述传感器用于检测所述佩戴部和待佩戴对象之间的作用力,所述控制模组用于根据所述传感器的检测结果控制所述第一连接部和/或所述第二连接部的发生形变。

37.通过设置传感器和控制模组,可以对可穿戴设备和佩戴者之间的作用力进行检测,根据检测出结果判断当前的佩戴状态,更根据检测见过调整佩戴部和主体部的相对位置,以提高佩戴者的使用体验。

38.本技术实施例提供了一种可穿戴设备,其中,可穿戴设备包括主体部和佩戴部,佩戴部通过第一连接部与主体部连接,第一连接部包括具有腔体的本体部,以及位于腔体的填充介质,当填充介质的状态发生变化时,第一连接部能够发生形变以带动佩戴部相对于主体部运动。通过这样的设计能够简化佩戴部与主体部之间的连接结构,降低可穿戴设备的调节难度,并使可穿戴设备的使用范围更广,并有利于提高佩戴的舒适性,更加符合实际的使用需求。

39.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本技术。

附图说明

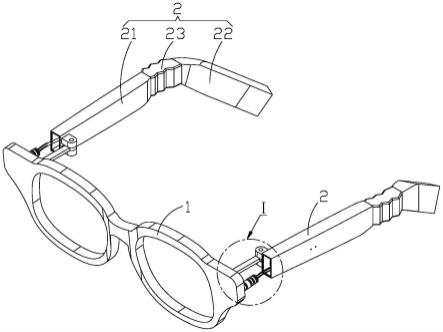

40.图1为本技术所提供的可穿戴设备的第一实施例的示意图;

41.图2为图1中i位置的局部放大图;

42.图3为本技术所提供的本体部的示意图;

43.图4为图3的剖视图;

44.图5为本技术所提供的可穿戴设备的第二实施例的示意图;

45.图6为图5中ⅱ位置的局部放大图;

46.图7为本技术所提供的佩戴部的局部剖视图;

47.图8为本技术所提供的电子设备配合可穿戴设备调节的流程图;

48.图9为本技术所提供的开合度变化的流程图。

49.附图标记:

50.1-主体部;2-佩戴部、21-第一佩戴部、22-第二佩戴部、23-第二连接部;3-第一连接部、31-本体部、311-腔体、312-流通口、313-第一本体部、314-第二本体部、315-第三本体部;4-加强件;5-传感器。

51.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。

具体实施方式

52.为了更好的理解本技术的技术方案,下面结合附图对本技术实施例进行详细描述。

53.随着技术的发展,智能眼镜、智能面罩等可穿戴设备的应用越来越广泛,以智能眼镜为例,智能眼镜可以是虚拟现实(virtual reality,vr)眼镜、增强现实(augmented reality,ar)眼镜等,通常情况下,智能眼镜的镜框与镜腿之间的连接结构采用合金铰链等金属件,金属件的弹性较差,导致镜框与镜腿之间可调节的范围有限,而且,由于智能眼镜的镜腿通常设置有电子器件,刚度较大,无法像普通眼镜采用较软的或可变形的材料制作镜腿,这导致智能眼镜在尺寸上难以匹配广泛的人群需求,适配性较低。佩戴者佩戴部匹配自己的智能眼镜时会导致智能眼镜的舒适度下降,例如镜腿之间的距离过小,佩戴时容易出现夹头等问题,镜腿之间的距离过大,佩戴时,容易出现下滑、脱落等问题,影响佩戴者的正常使用。而且,通常情况下,在调节时需要借助工具,例如螺丝刀、尖嘴钳等,转动松紧螺丝等调节结构来调节镜腿与镜框直接的相对位置,调节难度较大,调节过程较为复杂,在使用时较为不便。

54.鉴于此,本技术实施例提供了一种可穿戴设备,用于解决可穿戴设备的适配性较低,调节难度较大的问题。

55.如图1至图4所示,本技术实施例提供了一种可穿戴设备,可穿戴设备包括主体部1和佩戴部2,佩戴部2通过第一连接部3与主体部1连接。可穿戴设备可以是vr眼镜、ar眼镜等智能眼镜,也可以是其他能够佩戴于面部的智能面罩设备。以智能眼镜为例,可穿戴设备的主体部1可以是智能眼镜的镜框,佩戴部2可以是智能眼镜的镜腿。第一连接部3包括具有腔体311的本体部31,腔体311内盛放有填充介质,填充物质配置为:在填充物质的状态变化时,使第一连接部发生形变,以带动额佩戴部2相对于主体部1运动。通过改变腔体311内填充物质的状态,可以改变具有填充物质的本体部31的刚度,进而改变第一连接部3整体的刚度,改变的填充物质的状态包括但不限于体积、模量、阻尼、使填充物质发生相变等。当第一连接部3的刚度发生变化时,第一连接部3能够发生形变,第一连接部3发生形变的同时可以改动佩戴部2相对于主体部1运动。

56.本体部31可以采用气囊等能够发生形变的部件,通过改变填充介质的状态调整第一连接部3的整体刚度,从而使得第一连接部3能够发生形变。以便于调节佩戴部2与主体部1的相对位置,从而实现变刚度调节,使使用者可以更加方便的调节佩戴部2和主体部1之间的相对位置,从而可以进一步扩大可穿戴设备的适用人群,使用者可以根据自身的需求调节,有利于增加佩戴的稳定性,提升使用者的使用体验,更加符合实际的使用需求。

57.第一连接部3可以作为铰链结构将佩戴部2与主体部1连接起来,并可以使佩戴部2与主体部1之间发生相对运动,以对可穿戴设备进行调节,相较于传统的金属铰链,本技术

实施例所提供的变刚度方案的调节范围更大,而且在使用时可以不借助螺丝刀、尖嘴钳等工装,调节过程更加简单、方便。

58.如图3所示,在一种可能的实施方式中,本体部31具有至少一个流通口312,流通口312与腔体311连通,填充介质可以为流体,例如可以为气体、液体等状态。填充介质能够沿流通口312进入或离开腔体311,当位于腔体311内的填充介质的体积不同时,第一连接部3的刚度不同。填充介质可以为空气,液体的填充介质存在漏液的风险,容易影响可穿戴设备中其他电子元件的工作,导致可穿戴设备损坏,使用空气作为填充介质,不仅取材方便,而且对于电子元件的影响较低,有利于降低可穿戴设备损坏的可能。

59.在使用时可以通过向腔体311内填充或抽出填充介质以改变第一连接件的刚度,当腔体311内的填充介质的体积增加时,第一连接件的刚度增加,当腔体311内的填充介质减少时,第一连接件的刚度降低,使用者可以通过调节腔体311内填充介质的体积进而对可穿戴设备进行调节。而且通过控制流体在腔体311内的体积,可以实现无级调节,有利于提高使用者的使用体验。

60.在一种可能的实施方式中,腔体311包括第一流通口和第二流通口,第一流通口可以作为填充介质的入口,第二流通口可以作为填充介质的出口,当需要提高第一连接部3的刚度时,填充介质可以沿第一流通口流入腔体311,以使腔体311内填充介质的体积增加,本体部31的刚度增加,进而使得第一连接部3的刚度增加,当需要降低第一连接部3的刚度时,填充介质可以沿第二流通口流出腔体311,以使腔体311内的填充介质减少,本体部31的刚度减小,进而使得第一连接部3的刚度减小。

61.通过设置两个流通口312可以便于填充介质流入或流出腔体311,以便于使用者控制填充介质在腔体311的总量,从而可以对可穿戴设备进行调节,以提高佩戴的舒适度。

62.在一种可能的实施方式中,可穿戴设备包括驱动装置,驱动装置可以是压缩机等能够驱动流体流动的部件。驱动装置可以安装于佩戴部2和/或主体部1,用于驱动填充介质进入或离开腔体311。

63.通过设置压缩机等驱动装置,以便于驱动流体进入和离开腔体311。

64.在一种可能的实施方式中,填充介质为气体,腔体311具有第一流通口和第二流通口,驱动装置可以驱动填充介质流动,填充介质能够沿第一流通口进入腔体311,或沿第二流通口离开腔体311。

65.填充介质通过同一流通口312进入或离开腔体311的方案需要压缩机等装置同时具有向腔体311吹气和吸气的功能,对于压缩机的要求较高,通过设置第一流通口和第二流通口可以使填充介质通过单向流动即可实现进入或离开腔体311,对于驱动装置的要求较低,驱动装置仅需单向驱动填充介质即可,可以无需双向驱动。

66.在一种可能的实施方式中,填充介质为刺激响应性聚合物,当刺激响应性聚合物接收到外部环境的刺激信号时自身的结构或状态能够发生较大的改变,从而影响其化学性质和/或物理性质。外部环境的刺激信号包括但不仅限于酸碱环境、光学环境、温度环境、电场环境、磁场环境等。当填充介质收到外部环境的刺激信号时,填充介质的刚度可以发生变化,以改变第一连接部3的刚度。

67.在一种可能的实施方式中,填充介质为电流变液体,电流变液体在通常条件下下是一种悬浮液,在电场的作用下能够发生从液态相到固态相的转变,当电流变液体所处的

电场强度大大低于临界值时,电流变液体呈液态相,当电流变液体所述的电场强度大大高于临界值时,电流变液体呈固态相,当电流变液体所处的电场强度在临界值附近时,悬浮液的粘滞性随电场强度增加而变大,电流变液体处于液态相和固态相之间。固态相和液态相为电流变液体的不同相,当填充介质的相不同时,填充介质的刚度不同,第一连接部3的刚度也不同。

68.在使用时,使用者可以通过控制施加的电场强度进而控制填充介质的相,从而改变第一连接部3的刚度,当需要调整佩戴部2和主体部1的位置时,可以降低电场的强度,使电流变液体处于液态相,第一连接部3的刚度降低,能够发生形变,带动佩戴部2相对于主体部1运动,调整过后,可以增大电场的强度,使电流变液体处于固态相,提高第一连接部3的刚度。

69.在一种可能的实施方式中,填充介质为磁流变弹性体(magnetorheological elastomer,mre)。磁流变弹性体为将微米尺度的铁磁性颗粒掺入到高分子聚合物中的材料,可以在磁场环境下固化,基体内的颗粒具有链或柱状结构。磁流变弹性体的弹性模量可以随外加磁场的强度而变化,当磁流变弹性体所处的磁场发生变化时,磁流变弹性体的弹性模量、阻尼等发生变化,从而使磁流变弹性自身的刚度发生变化,进而使第一连接部3的刚度发生变化。

70.使用者在使用时,可以通过调节磁场的强度以调节处于该磁场的磁流变弹性体的强度,以调节第一连接部3的刚度。当第一连接部3的刚度降低时,使用者可以调节佩戴部2和主体部1之间的相对位置,使可穿戴设备能够更加匹配使用者,有利于提高佩戴的舒适度。

71.在此需要说明的是,本技术实施例所提供的填充介质的材料包括但不仅限于电流变液体、磁流变弹性体。其余能够在外部环境信号的刺激下,改变第一连接部3刚度的材料同样可以应用于本技术实施所提供的可穿戴设备中。

72.相较于通过调节腔体311内填充介质的体积的方式来调节第一连接部3的方案,采用刺激响应性聚合物作为填充介质的方案可以省去压缩机等驱动装置以及填充介质流动所需的管路、控制阀等部件,有利于简化可穿戴设备的结构,更加符合实际的使用需求。

73.如图5和图6所示,在一种可能的实施方式中,第一连接部3包括至少两个本体部31,各本体部31均与主体部1和佩戴部2连接,且各本体部31的腔体311分别盛放有填充介质。不同本体部31盛放的填充介质可以相同,也可以不同。

74.通过设置多个与佩戴部2和主体部1连接的本体部31,能够便于第一连接部3带动佩戴部2相对于主体部1运动,降低对于各本体部31的强度需求。

75.如图6所示,在一种可能的实施方式中,第一连接部3包括至少三个本体部31,且至少有一个本体部31的中心与其他至少两个本体部31的中心不共线。

76.各本体部31的中心连线所形成的闭合图形可以为三角形、矩形等多边形。通过使各本体部31按预设的规则排布,各本体部31的刚度可以分别控制,当不同位置的本体部31的刚度发生变化时,第一连接部3所发生的形变可以不同,因此带动佩戴部2相对于主体部1的运动方向不同。

77.以智能眼镜为例,佩戴时,朝向使用者的一侧为内侧,远离使用者的一侧为外侧。

78.当第一连接部3仅包括一个本体部31时,通常仅能够实现将佩戴部2进行内外调

节。通过设置多个本体部31,使用者可以分别控制各本体部31的刚度以及形变,从而可以使佩戴部2沿不同的方向相对于主体部1运动,运动的方向包括但不仅限于可穿戴设备在佩戴时的上下、前后方向。

79.如图2所示,在一种可能的实施方式中,可穿戴设备包括加强件4,加强件4可以为支撑硬胶或合页、铰链等结构。加强件4具有较高的结构强度,当第一连接部3的刚度下降时容易导致佩戴部2与主体部1之间的连接强度下降,出现相对位移过大的情况,通过设置可以相对于佩戴部2和主体部1中的至少一者运动的加强件4,或者可以发生形变的加强件4,可以在提高佩戴部2与主体部1之间的连接强度的同时,还能够降低因加强件4的结构强度较高导致的对于佩戴部2和主体部1之间相对运动的影响。

80.以采用支撑硬胶作为加强件4为例,加强件4的一端与主体部1固定连接,另一端与佩戴部2通过转轴连接,第一连接部3可以与加强件4平行设置。当需要调整佩戴部2与主体部1之间的相对位置时,可以通过调整填充介质的状态,使第一连接部3的刚度降低并发生形变。在一种可能的实施方式中,当第一连接部3的刚度发生变化时,第一连接部3的长度可以缩短或伸长,以带动佩戴部2绕转轴转动,以调整佩戴部2与主体部1之间的相对位置,为了便于第一连接部3发生形变,本体部31的可以设置有波纹结构,以便于各本体部31伸长或缩短,从而使第一连接部3发生形变。

81.如图1所示,在一种可能的实施方式中,佩戴部2包括第一佩戴部21和第二佩戴部22,第一佩戴部21与主体部1连接,第二佩戴部22与第一佩戴部21远离主体部1的一端连接,且第二佩戴部22与第一佩戴部21之间具有夹角。

82.以智能眼镜为例,佩戴部2为智能眼镜的镜腿,第二佩戴部22与第一佩戴部21之间具有夹角,以便于使用者在佩戴时将镜腿挂于耳部,以提高佩戴的稳定性,降低智能眼镜脱落的可能。

83.如图1所示,在一种可能的实施方式中,第一佩戴部21和第二佩戴部22通过第二连接部23连接,第二连接部23能够发生形变,当第二连接部23发生形变时,第二连接部23可以带动第二佩戴部22相对于第一佩戴部21运动,用于改变第一佩戴部21和第二佩戴部22之间的相对位置。

84.通过调整第一佩戴部21和第二佩戴部22之间的相对位置可以使可穿戴设备在穿戴式更加贴合使用者,从而有利于提高可穿戴设备佩戴时的稳定性,降低滑落、夹头等情况出现的可能,更加符合使用者的使用需求。

85.第二连接部23可以设置有气囊、气管等中空结构,外层包覆有软胶材质。具体地,第二连接部23的结构可以与第一连接部3相同,在中空结构内填充有填充介质,通过改变填充介质的状态调节第二连接部23的刚度,进而对第二连接部23的形变进行控制,以便于通过第二连接部23的形变将第一佩戴部21和第二佩戴部22调整至合适的位置,便于使用者控制第一佩戴部21和第二佩戴部22之间的相对位置,有利于提高可穿戴设备佩戴时的包覆行,从而提升佩戴的稳定性,更加符合实际的使用需求。

86.如图1所示,在一种可能的实施方式中,第二连接部23设置有弯折结构,弯折结构能够发生形变。

87.弯折结构可以为波纹形等易于发生形变的结构,便于第二连接部23发生形变,从而调节第一佩戴部21和第二佩戴部22之间的相对位置。

88.如图7所示,在一种可能的实施方式中,可穿戴设备还包括控制模组和传感器5,传感器5用于检测佩戴部2和待佩戴对象之间的作用力,即佩戴部2和使用者之间的作用力,可以预先设置有标准值,标准值可以是一个具体的数值也可以是一个范围,当传感器5检测到佩戴部2和待佩戴对象之间的作用力处于标准值时,可穿戴设备处于适合佩戴的状态。当传感器5检测到佩戴部2和待佩戴对象之间的作用力小于标准值时,可穿戴设备较为宽松,佩戴时容易下滑,因此可以控制第一连接部3和/或第二连接部23调节佩戴部2和主体部1之间的相对位置,以及佩戴部2的形状,例如可以减小各佩戴部2之间的间距,直至佩戴部2与待佩戴对象之间的作用力处于标准值,以使佩戴部2能够更好的贴合待佩戴对象。当传感器5检测到佩戴部2和带佩戴对象之间的作用力大于标准值时,可穿戴设备较紧,佩戴时容易出现夹头,导致不适感增加,因此可以控制第一连接部3和/或第二连接部23调节佩戴部2和主体部1之间的相对位置,以及佩戴部2的形状,例如增大各佩戴部2之间的间距,直至佩戴部2与待佩戴对象之间的作用力处于标准值,以使佩戴部2能够更好的贴合待佩戴对象。

89.通过设置传感器5和控制模组,可以对可穿戴设备和佩戴者之间的作用力进行检测,根据检测出结果判断当前的佩戴状态,更根据检测见过调整佩戴部2和主体部1的相对位置,以提高佩戴者的使用体验。

90.在使用时,可穿戴设备可以与手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备通信连接,使用者可以通过相应的电子设备对可穿戴设备进行控制,以可穿戴设备为智能眼镜,填充介质为流体,可穿戴设备能够与手机通信连接为例,具体流程如图8所示:

91.当可穿戴设备被佩戴后,进行压力检测,采集压力数据并记录,判断压力是否合适,判断的步骤可以在可穿戴设备完成,也可以将数据传递至手机,通过手机的内置程序进行判断。当压力合适时,即压力处于标准值时,记录用户的偏好值并存储,以便于使用者使用,调节完毕。当压力不合适时,以通过手机侧将调节信号反馈给控制模组,当压力过大时,可以通过排出气态/液态相的流体填充介质,使第一连接部3的刚度降低,镜腿即佩戴部2外扩,使压力降低,直至压力处于标准值,记录用户偏好值并存储,调节结束。当压力过小时,可以使气态/液态相的流体介质进入腔体311,使第一连接部3的刚度提升,压力提高,直至压力处于标准值,记录用户偏好值并存储,调节结束。

92.以本体部31为气囊,填充介质为气体为例,如图9所示,在调节时,对于镜腿即佩戴部2的开合度变化调节的流程图如下:

93.控制模组接收信号,当压力过大时,进气管控制阀闭合,出气管控制阀打开,压缩机抽气,气囊内流体体积下降,作为铰链结构的第一连接部3的刚度降低,镜腿外扩,压力降低,直至压力处于标准值,压缩机停止工作,进气管控制阀和出气管控制阀均闭合,调节结束。当压力过小时,进气管控制阀打开,出气管控制阀闭合,压缩机进气,气囊内流体体积增加,作为铰链结构的第一连接部3的刚度提高,镜腿内收,压力增加,直至压力处于标准值,压缩机停止工作,进气管控制阀和出气管控制阀均闭合,调节结束。

94.本技术实施例所提供的可穿戴设备可以配合手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备一同使用。通过传感器5以及电子设备的配合可以实现对佩戴部2和主体部1之间的无级调节,能够提高使用者的使用体验。除通过传感器5和控制模组进行自动检测、自动调整外,当使用者感觉可穿戴设备过紧或过松时,还可以通过电子设备主动发出信号控制第一连接部3和/或第二连接部23发生形变,以将可穿戴设备调整为适合自己佩戴的状态。以智

能眼镜为例,通过第一连接部3和第二连接部23可以调节智能眼镜的开合度、垂内角、耳弯距等。开合度指在眼镜正常张开状态下,镜腿相较于镜框的打开角度。垂内角指镜腿本体主要主线与尾部轴线之间的夹角,通常为锐角。耳弯距指眼镜正常张开状态下,两镜腿耳弯内侧距离。

95.使用者可以分别对第一连接件和第二连接件进行调节,进而能够使可穿戴设备更适合于使用者,有利于提高使用体验。

96.通过设置多个本体部31可以通过调节不同本体部31以调节佩戴部2和主体部1的相对位置,如图6所示,以第一连接部3包括三个本体部31为例,各本体部31分别为第一本体部313、第二本体部314和第三本体部315。在使用时,可以抽出第一本体部313中的填充介质,向第二本体部314和第三本体部315中通入填充介质,以使第一本体部313的刚度降低并收缩,第二本体部314和第三本体部315的刚度增加,并伸长,从而使佩戴部2朝向第一本体部313所在的一侧倾斜。具体地可以根据实际需求调节不同的本体部31,以使佩戴部2向需要的方向倾斜,实现在平面多维空间上的姿态调整,以调整佩戴部2与主体部1之间的相对位置。

97.本技术实施例所提供的可穿戴设备还可以是智能面罩等设备,佩戴部2可以是镜腿、也可以是智能眼镜的鼻托等用于佩戴的结构,本体部31可以为气囊,气囊的结构可以为波纹结构、网状结构、象鼻状结构等。可穿戴设备的传感器5可以为压力传感器5,同时为了丰富可穿戴设备的功能,还可以设置有血压、心率等健康指标的检测装置。

98.本技术实施例提供了一种可穿戴设备,其中,可穿戴设备包括主体部1和佩戴部2,佩戴部2通过第一连接部3与主体部1连接,第一连接部3包括具有腔体311的本体部31,以及位于腔体311的填充介质,当填充介质的状态发生变化时,第一连接部3能够发生形变以带动佩戴部2相对于主体部1运动。通过这样的设计能够简化佩戴部2与主体部1之间的连接结构,降低可穿戴设备的调节难度,并使可穿戴设备的使用范围更广,并有利于提高佩戴的舒适性,更加符合实际的使用需求。

99.需要指出的是,本专利申请文件的一部分包含受著作权保护的内容。除了对专利局的专利文件或记录的专利文档内容制作副本以外,著作权人保留著作权。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1