端面耦合器及光模块的制作方法

本技术实施例涉及半导体,尤其涉及一种端面耦合器及光模块。

背景技术:

1、硅光集成技术是实现高集成度、大带宽的光模块的关键技术,采用大规模集成电路工艺将调制器阵列、探测器阵列、无源器件等集成在同一个芯片上,利用片上集成代替传统的分立器件封装方案,能够大幅度降低封装的难度,提升光模块整体的带宽,并且能够有效降低成本。

2、硅光集成模块的光引擎由激光器、硅光芯片和光纤等部分组成,为了使得激光器与硅光芯片,以及光纤与硅光芯片的低损耗耦合,在激光器与硅光芯片之间,以及光纤与硅光芯片之间均设置有端面耦合器,以降低激光器与硅光芯片的耦合损耗,以及降低光纤与硅光芯片的耦合损耗。在相关技术中,端面耦合器主要包括光栅耦合器和倒锥型耦合器两大类,其中,光栅耦合器为在波导的端头设计光栅结构实现光栅耦合,利用光纤与光栅的垂直耦合将光输入到硅光芯片;倒锥型耦合器为将硅光芯片端面一侧的波导的端头做成尖锥形,减小光波导的物理尺寸,使得端头的光模场变大。

3、然而,光栅耦合器的耦合效率不高,而倒锥型耦合器对加工工艺要求很高,加工难度较大。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种端面耦合器及光模块,用以解决光栅耦合器的耦合效率不高,而倒锥型耦合器对加工工艺要求很高,加工难度较大的技术问题。

2、本技术实施例为解决上述技术问题提供如下技术方案:

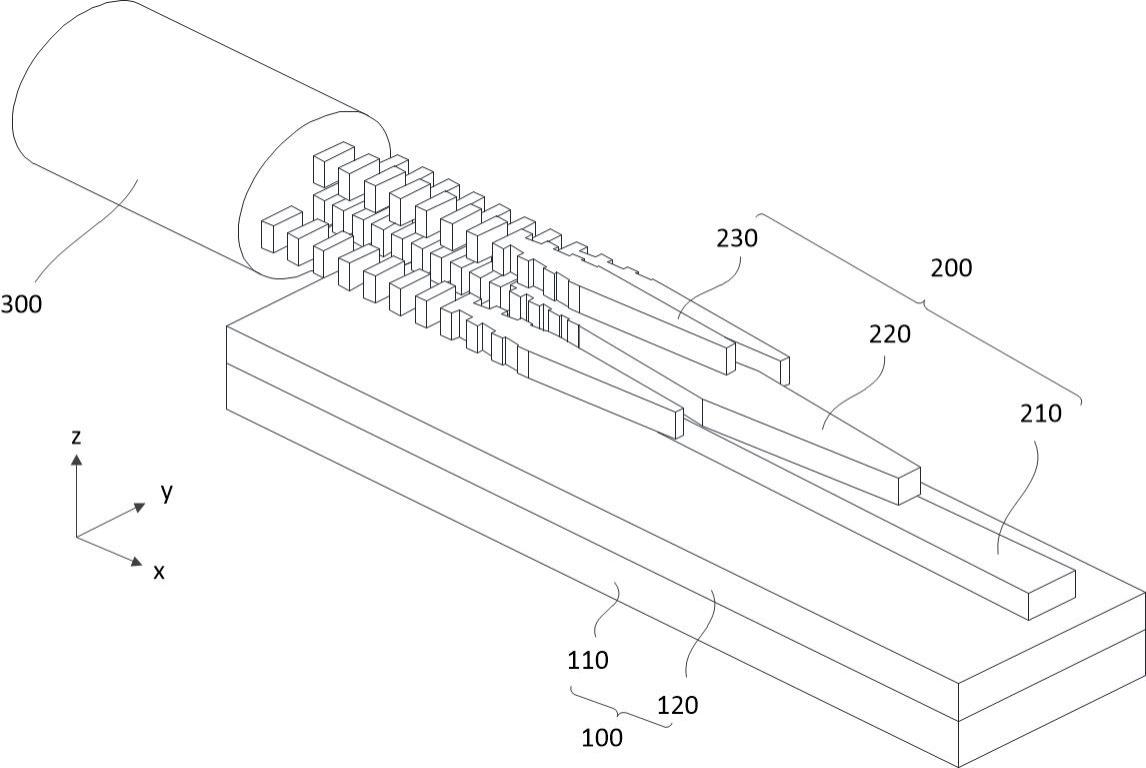

3、本技术实施例提供了一种端面耦合器,该端面耦合器连接于信号传输器件,所述端面耦合器包括衬底以及波导结构;

4、所述波导结构包括在所述衬底上沿第一方向依次形成的多层氮化硅层,以及包裹各层所述氮化硅层的包层,所述波导结构沿第二方向依次划分为信号过渡区、信号转换区、信号耦合区、信号集中区和信号传输区,所述第一方向垂直于所述衬底,所述第二方向垂直于所述第一方向;

5、每层所述氮化硅层至少包括一个在所述第二方向上延伸的波导单元,所有所述波导单元分为过渡波导单元、耦合波导单元和终传输波导单元;

6、所述波导结构配置为所述信号过渡区的信号传输模式模拟所述信号传输器件的信号传输模式,所述信号转换区将所述信号过渡区传输来的信号转换为沿各所述波导单元传输的信号,所述信号耦合区将在所述过渡波导单元中传输的信号耦合至所述耦合波导单元中,所述信号集中区将在所述耦合波导单元中传输的信号耦合至所述终传输波导单元中,所述信号传输区将在所述终传输波导单元中传输的信号传输出。

7、本技术实施例的有益效果:本技术实施例提供的端面耦合器包括衬底以及形成于衬底上的波导结构,波导结构分为五个区域,第一个区域为信号过渡区,该区域设置为模拟信号传输器件的信号传输模式,以使得在信号传输器件中传输的信号绝大部分均能够被耦合到端面耦合器内,进而实现信号传输器件的信号低损耗的信号耦合,波导结构的第二个区域为信号转换区,耦合到信号过渡区的信号经信号转换区转换为沿各波导单元传输的信号,即其传输模式不再与信号传输器件中的信号传输模式类似,波导结构的第二个区域为信号耦合区,用于传输信号的各波导单元划分为三类,分别为过渡波导单元、耦合波导单元和终传输波导单元,在信号过渡区,过渡波导单元、耦合波导单元和终传输波导单元相互配合,以使得端面耦合器在信号过渡区模拟信号传输器件的信号传输模式,在信号转换区,过渡波导单元、耦合波导单元和终传输波导单元分别将信号转换为沿各波导单元传输的信号,在信号耦合区,在过渡波导单元中传输的信号耦合至耦合波导单元中,在信号集中区,在耦合波导单元中传输的信号耦合至终传输波导单元中,在信号传输区,耦合至终传输波导单元中的信号经终传输波导单元传输出,也就是说,该端面耦合器在信号过渡区模拟信号传输器件中的信号传输模式,以使得端面耦合器高效的耦合信号传输器件中传输的信号,然后耦合入端面耦合器的信号经信号转换区转换信号,信号耦合区耦合部分信号,信号集中区集中信号于一条波导单元上,然后经该波导单元在信号传输区将信号传输出,该端面耦合器与信号传输器件有较高的耦合效率,进而能够提供更多的链路损耗预算。

8、在一种可能的实施方式中,所述包层为二氧化硅包层。

9、在一种可能的实施方式中,所述衬底为绝缘体上硅晶圆。

10、在一种可能的实施方式中,每个所述波导单元均包括多个间隔排布的氮化硅条,以及第一氮化硅传输结构;

11、在每个所述波导单元中,多个间隔排布的氮化硅条组成亚波长光栅结构,所述亚波长光栅结构布置于所述信号过渡区和所述信号转换区,所述亚波长光栅结构配置为模拟所述信号传输器件的信号传输模式;

12、所述第一氮化硅传输结构为梯形结构,所述第一氮化硅传输结构位于所述信号转换区,在每个所述波导单元中,所述第一氮化硅结构的尖端与位于所述信号过渡区末端的所述氮化硅条连接,所述第一氮化硅结构的底端覆盖位于所述信号转换区末端的所述氮化硅条。

13、在一种可能的实施方式中,所述梯形氮化硅结构的尖端在第三方向上的宽度小于150nm,所述第三方向与所述第一方向垂直,且与所述第二方向垂直。

14、在一种可能的实施方式中,每个所述波导单元还均包括第二氮化硅传输结构,所述第二氮化硅传输结构位于所述信号耦合区;

15、在每个所述过渡波导单元中,所述第二氮化硅传输结构在第三方向上的宽度沿所述第二方向逐步减小,所述第三方向与所述第一方向垂直,且与所述第二方向垂直;

16、在每个所述耦合波导单元和每个所述终传输波导单元中,所述第二氮化硅传输结构在所述第三方向上的宽度沿所述第二方向逐步增大。

17、在一种可能的实施方式中,在每个所述过渡波导单元中,所述第二氮化硅传输结构为梯形结构,且所述第二氮化硅传输结构靠近所述信号转换区一侧的端面,与所述第一氮化硅传输结构靠近所述信号耦合区一侧的端面重合;

18、在每个所述耦合波导单元中,所述第二氮化硅传输结构为梯形结构,且所述第二氮化硅传输结构与第一氮化硅传输结构形成的整体也为梯形结构。

19、在一种可能的实施方式中,所述耦合波导单元和所述终传输波导单元还均包括第三氮化硅传输结构,所述第三氮化硅传输结构位于所述信号集中区;

20、在每个所述耦合波导单元中,所述第三氮化硅传输结构在第三方向上的宽度沿所述第二方向逐步减小;

21、在每个所述终传输波导单元中,所述第三氮化硅传输结构在所述第三方向上的宽度沿所述第二方向逐步增大。

22、在一种可能的实施方式中,所述终传输波导单元还包括第四氮化硅传输结构,所述第四氮化硅传输结构位于所述信号传输区;

23、在每个所述终传输波导单元中,所述第四氮化硅传输结构靠近所述信号集中区一侧的端面,与所述第三氮化硅传输结构靠近所述信号传输区一侧的端面重合。

24、在一种可能的实施方式中,在每个所述耦合波导单元中,所述第三氮化硅传输结构为梯形结构,且所述第三氮化硅传输结构靠近所述信号耦合区一侧的端面,与所述第二氮化硅传输结构靠近所述信号集中区一侧的端面重合;

25、在每个所述终传输波导单元中,所述第三氮化硅传输结构与第二氮化硅传输结构形成的整体也为梯形结构,所述第二氮化硅传输结构靠近所述信号转换区一侧的端面,与所述第一氮化硅传输结构靠近所述信号耦合区一侧的端面重合。

26、在一种可能的实施方式中,所述氮化硅层的数量为三层,三层所述氮化硅层沿所述第一方向依次为第一层氮化硅层、第二层氮化硅层和第三层氮化硅层;

27、所述第一层氮化硅层包括一个所述波导单元,该波导单元为所述终传输波导单元;

28、所述第二层氮化硅层包括三个所述波导单元,三个所述波导单元沿第三方向间隔排布,在三个所述波导单元中,位于中间的所述波导单元为所述耦合波导单元,位于两侧的所述波导单元为所述过渡波导单元,所述第三方向与所述第一方向垂直,且与所述第二方向垂直;

29、所述第三层氮化硅层包括一个所述波导单元,该波导单元为所述过渡波导单元。

30、在一种可能的实施方式中,所述耦合波导单元的亚波长光栅结构的周期小于各所述过渡波导单元的亚波长光栅结构的周期;

31、各所述过渡波导单元的亚波长光栅结构的周期相等,且所述终传输波导单元的亚波长光栅结构的周期等于各所述过渡波导单元的亚波长光栅结构的周期。

32、本技术实施例还提供了一种光模块,该光模块包括硅光芯片和光纤,所述光纤通过端面耦合器连接于所述硅光芯片,所述端面耦合器为上述任一方案所述的端面耦合器,所述光纤与所述端面耦合器的信号过渡区连接。

33、本技术实施例提供的光模块的有益效果与上述端面耦合器的有益效果相同,在此不再赘述。

34、除了上面所描述的本技术解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些技术方案的技术特征所带来的有益效果外,本技术提供的端面耦合器及光模块所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果,将在具体实施方式中作出进一步详细的说明。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!