显示屏、电子设备和显示屏的制造方法与流程

本技术实施例涉及显示,尤其涉及一种显示屏、电子设备和显示屏的制造方法。

背景技术:

1、随着显示技术的发展,手机、电脑等具有显示屏的电子设备具有越来越广泛的应用。此类电子设备的显示屏具有较大的视角,位于不同视角的用户均可以获取电子设备显示的信息。然而,在一些场景下,用户希望电子设备所显示的信息不被周围的其他人获取,希望电子设备具有防窥功能。

2、相关技术中,可以在电子设备的显示屏的屏幕上贴附防窥膜,通过防窥膜滤除电子设备的大视角的光线,使电子设备所显示的信息可以不被周围的其他人获取。然而,现有的防窥膜的厚度较大,会增加防窥膜和电子设备的整体厚度,不利于防窥膜和电子设备的整体的薄型化,无法满足用户的使用需求。而且,防窥膜容易被刮蹭损坏,需要用户定期更换,给用户的使用带来了不便。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种显示屏、电子设备和显示屏的制造方法,有利于提高用户的使用体验。

2、为达到上述的目的,本技术的实施例采用如下技术方案:

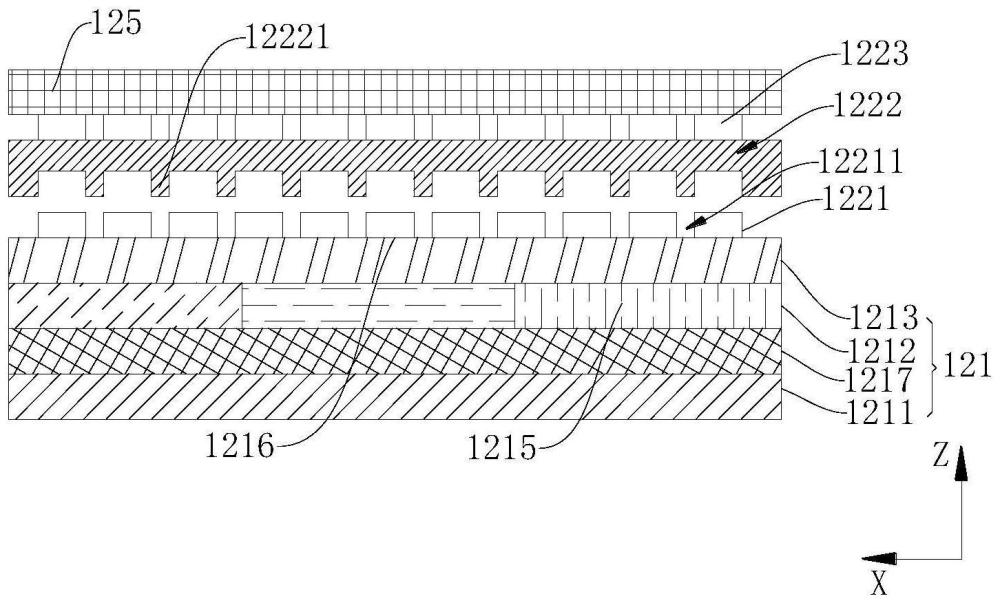

3、第一方面,本技术提供一种显示屏,显示屏包括显示模组和防窥结构。显示模组包括多个呈阵列分布的像素。显示模组具有显示面。防窥结构包括电致变色层、第一透明电极层和第二透明电极层。其中,第一透明电极层层叠设置于电致变色层和显示面之间。第二透明电极层层叠设置于电致变色层的远离显示面的一侧。电致变色层包括透明围挡部和电致变色部。透明围挡部具有镂空区域。电致变色部填充于镂空区域。电致变色部在显示面的垂直投影与像素在显示面的垂直投影有交叠,且透明围挡部在显示面的垂直投影与像素在显示面的垂直投影有交叠。

4、本技术实施例的显示屏,通过在显示屏中设置防窥结构,使电致变色层的电致变色部在两侧第一透明电极层和第二透明电极层外加电场的作用下,可以实现电致变色部由透明状态转变为着色状态。并且由于电致变色部填充于透明围挡部的镂空区域内,处于着色状态的电致变色部可以吸收显示模组射出的大角度的光线,显示模组射出的小角度光线可以从透明围挡部射出,则电致变色层可以改变显示屏的视角大小,从而使显示屏可以在分享状态和透明状态之间切换,进而可以满足用户在不同场景下的使用需要,有利于提高用户的使用体验。同时,使电致变色部在显示面的垂直投影与显示模组的像素在显示面的垂直投影交叠,并且使透明围挡部在显示面的垂直投影与像素在显示面的垂直投影交叠,可以减少像素位置对透明围挡部和电致变色部形成位置的限制,使透明围挡部和电致变色部形成的难度可以降低,从而有利于降低显示屏的生产成本。

5、在一种可能实现的方式中,第一透明电极层连续覆盖电致变色部和透明围挡部。

6、由此,可以避免电致变色部和透明围挡部的位置限制第一透明电极层的形成位置,可以减少第一透明电极层的形成工序,从而有利于提高显示屏的生产效率。

7、在一种可能实现的方式中,第二透明电极层连续覆盖电致变色部和透明围挡部。

8、由此,可以避免电致变色部和透明围挡部的位置限制第二透明电极层的形成位置,可以减少第二透明电极层的形成工序,从而有利于提高显示屏的生产效率。

9、在一种可能实现的方式中,第一透明电极层连续覆盖电致变色部和透明围挡部。第二透明电极层连续覆盖电致变色部和透明围挡部。

10、由此,可以避免电致变色部和透明围挡部的位置限制第一透明电极层和第二透明电极层的形成位置,可以减少第二透明电极层的形成工序,从而有利于提高显示屏的生产效率。

11、在一种可能实现的方式中,电致变色部包括多个第一子部分。镂空区域包括多个第一子区域。多个第一子区域在第一方向上间隔排列。每个第一子区域内设有一个第一子部分。其中,第一方向平行于显示面。

12、由于多个第一子区域在第一方向上间隔排列,则防窥结构可以改变显示屏在第一方向上的视角,即当显示屏处于防窥状态时,在显示屏第一方向两侧的无法观察到显示屏显示的内容,从而使显示屏可以具有良好的防窥效果。同时,仅在第一方向上设置第一子部分,有利于降低成本。

13、在一种可能实现的方式中,镂空区域还包括多个第二子区域。多个第二子区域在第二方向上间隔排列。每个第二子区域与所有的第一子区域均相交且连通。电致变色部还包括多个第二子部分。每个第二子区域内设有一个第二子部分。每个第二子部分与所有的第一子部分均相交。其中,第二方向与第一方向相交。

14、由此,第一子区域与第二子区域可以形成为网格状。

15、示例性的,多个第二子部分等间距设置。

16、由此,在第二方向上,任意相邻两个第二子区域之间的间距相同,有利于在第二方上实现光线能量的一致性,避免显示屏在防窥状态下出现亮度显示不均匀的情况,从而有利于保证用户的使用体验。

17、示例性的,任意相邻的两个第一子部分之间的间距与任意相邻的两个第二子部分之间的间距相等。

18、这样设置有利于实现从透明围挡部射出的光线能量的一致性,避免显示屏在防窥状态下出现亮度显示不均匀的情况,从而有利于保证用户的使用体验。

19、示例性的,多个第一子部分等间距设置。

20、由此,在第一方向上,任意相邻两个第一子区域之间的间距相同,有利于实现从透明围挡部射出的光线能量的一致性,避免显示屏在防窥状态下出现亮度显示不均匀的情况,从而有利于保证用户的使用体验。

21、在一种可能实现的方式中,相邻的两个第一子部分之间的间距为w,电致变色部的厚度为h,h和w满足:h/w≥1。

22、通过限制电致变色部的厚度h与相邻的两个第一子部分之间的间距w的比值的取值范围,使显示屏进入防窥状态时,显示模组射出的大于45°的光线可以被电致变色部吸收,显示模组射出的小于或等于45°的光线可以从透明围挡部射出,从而可以减小显示屏在防窥状态下的视角,有利于保证显示屏的防窥效果。

23、示例性的,电致变色部的厚度h满足:1nm≤h≤200μm。

24、通过限制电致变色部的厚度,可以避免电致变色部的厚度过大而降低电致变色部在透明状态下的透光率,从而可以减少电致变色部对显示模组射出的光线的影响,可以保证显示屏的显示效果。

25、示例性的,相邻的两个第一子部分之间的间距w满足:1nm≤w≤200μm。

26、通过限制相邻的两个第一子部分之间的间距,可以避免相邻的两个第一子部分之间的间距过大导致显示屏的面积需要过大。

27、示例性的,电致变色部的厚度h满足:1nm≤h≤200μm。相邻的两个第一子部分之间的间距w满足:1nm≤w≤200μm。

28、通过限制电致变色部的厚度和相邻的两个第一子部分之间的间距,可以避免电致变色部的厚度过大而降低电致变色部在透明状态下的透光率,也可以从而可以避免相邻的两个第一子部分之间的间距过大导致显示屏的面积需要过大。

29、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层。oled像素结构层包括像素。第一透明电极层层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。

30、由此,封装层用于隔绝外界环境中的水汽和氧气,以免水汽或氧气渗透到oled像素结构层中影响oled像素结构层的寿命。

31、在一种可能实现的方式中,显示屏还包括触控结构层和屏蔽层。屏蔽层设置于第二透明电极层的远离显示模组的一侧,且与第二透明电极层的表面贴合。触控结构层形成于屏蔽层的远离显示模组的一侧上,且与屏蔽层的表面贴合。

32、通过设置屏蔽层,可以减少第二透明电极层对触控结构层的干扰,有利于保证触控结构层的触控效果。

33、在一种可能实现的方式中,显示屏还包括触控结构层。触控结构层形成于第二透明电极层的远离显示模组的一侧,且与第二透明电极层的表面贴合。

34、由此,触控结构层与防窥结构可以连为一体形成toe结构,即在显示屏的制程中一并形成触控结构层,而非是将独立的触控结构层与防窥结构连接,从而有利于减小显示屏的厚度,进而有利于电子设备的薄型化设计。

35、示例性的,显示屏还包偏光层,偏光层层叠设置于触控结构层的远离第二透明电极层的一侧。

36、这样设置可以通过偏光层提高显示屏在明亮环境下的对比度。

37、示例性的,屏蔽层的厚度大于或等于8μm。

38、通过限制屏蔽层的厚度,可以避免屏蔽层的厚度过薄而起不到减少第二透明电极层对触控结构层的干扰的作用。

39、示例性的,第一透明电极层的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

40、通过限制第一透明电极层的厚度,可以保证第一透明电极层的透光率,减少第一透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

41、示例性的,第二透明电极的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

42、通过限制第二透明电极层的厚度,可以保证第二透明电极层的透光率,减少第二透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

43、示例性的,第一透明电极层的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。第二透明电极的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

44、通过限制第一透明电极层和第二透明电极层的厚度,可以保证第一透明电极层和第二透明电极层的透光率,减少第一透明电极层和第二透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

45、第二方面,本技术提供一种显示屏,显示屏包括显示模组和防窥结构。显示模组具有显示面。防窥结构包括电致变色层、第一透明电极层和第二透明电极层。第一透明电极层层叠设置于电致变色层和显示面之间。第二透明电极层层叠设置于电致变色层的远离显示面的一侧。其中,第一透明电极层具有多个间隔开设置的第一通孔。电致变色层连续覆盖第一透明电极层的实体部分和第一通孔。电致变色层的朝向第一透明电极层的表面上一体地连接有多个间隔设置的第一凸起。一个第一凸起与一个第一通孔对应。第一凸起填充于对应的第一通孔内。

46、本技术实施例的显示屏,通过在显示屏中设置防窥结构,使电致变色层与第一透明电极层的实体部分对应的区域的两侧在第一透明电极层和第二透明电极层外加电场的作用下,可以实现由透明状态转变为着色状态,从而使电致变色层与第一透明电极层的实体部分对应的区域可以吸收显示模组射出的大角度光线,显示模组射出的小角度光线可以从电致变色层与第一透明电极层的第一通孔对应的区域射出,则可以通过电致变色层改变显示屏的视角大小,从而使显示屏可以在分享状态和透明状态之间切换,进而可以满足用户在不同场景下的使用需要,有利于提高用户的使用体验。同时,电致变色层和显示面可以共同包围第一透明电极层,并且将第一凸起填充于对应的第一通孔内可以提高第一透明电极层固定的可靠性,也可以使第一透明电极层远离显示面的一侧平坦,从而便于电致变色层的设置。

47、在一种可能实现的方式中,多个第一通孔在第一方向上间隔排列,其中,第一方向平行于显示面。

48、由此,则防窥结构可以改变显示屏在第一方向上的视角,即当显示屏处于防窥状态时,在显示屏第一方向两侧的无法观察到显示屏显示的内容,从而使显示屏可以具有良好的防窥效果。同时,仅在第一方向上设置第一子部分,有利于降低成本。

49、在一种可能实现的方式中,多个第一通孔呈阵列分布。

50、由此,则防窥结构可以改变显示屏在第一方向和第二方向上的视角,即当显示屏处于防窥状态时,在显示屏第一方向的两侧以及在第二方向的两侧均无法观察到显示屏显示的内容,从而使显示屏的可以具有良好的防窥效果。

51、示例性的,多个第一通孔等间距排列。

52、由此,有利于实现从防窥结构射出的光线能量的一致性,避免显示屏在防窥状态下出现亮度显示不均匀的情况,从而有利于保证用户的使用体验。

53、在一种可能实现的方式中,第一通孔的宽度为w,电致变色层的厚度为h,h和w满足:h/w≥1。

54、通过限制电第一透明电极层和第二透明电极层之间的间距h与第一通孔的宽度w的比值的取值范围,使显示屏进入防窥状态时,显示模组射出的大于45°的光线可以被电致变色部吸收,显示模组射出的小于或等于45°的光线可以从透明围挡部射出,从而可以减小显示屏在防窥状态下的视角,有利于保证显示屏的防窥效果。

55、示例性的,第一透明电极层和第二透明电机层之间的间距h满足:1nm≤h≤200μm。

56、通过限制第一透明电极层和第二透明电极层之间的间距,可以避免第一透明电极层和第二透明电极层之间的间距过大而降低电致变色部在透明状态下的透光率,从而可以减少电致变色部对显示模组射出的光线的影响,可以保证显示屏的显示效果。

57、示例性的,第一通孔的宽度w满足:1nm≤w≤200μm。

58、通过限制第一通孔的宽度,可以避免第一通孔的尺寸过大导致显示屏的面积需要过大。

59、示例性的,第一透明电极层和第二透明电机层之间的间距h满足:1nm≤h≤200μm。第一通孔的宽度w满足:1nm≤w≤200μm。

60、通过限制第一透明电极层和第二透明电极层之间的间距h和第一通孔的宽度,可以避免第一透明电极层和第二透明电极层之间的间距过大而降低电致变色部在透明状态下的透光率,也可以从而可以避免第一通孔的尺寸过大导致显示屏的面积需要过大。

61、在一种可能实现的方式中,显示模组包括多个呈阵列排布的像素,第一透明电极层的实体部分在显示面的垂直投影,与像素在显示面的垂直投影有交叠,至少与一个第一通孔与像素在显示面的垂直投影有交叠。

62、由此,可以减少像素位置对第一透明电极层的第一通孔的形成位置的限制,使第一透明电极层形成的难度可以降低,从而有利于降低显示屏的生产成本。

63、在一种可能实现的方式中,显示模组包括多个呈阵列排布的像素,相邻两个像素之间具有界定区域,第一透明电极层的实体部分在显示面的垂直投影位于界定区域内,或与界定区域重合。

64、由此,使第一透明电极层的实体部分可以避开正对像素的区域,使电致变色层可以不影响像素的垂直出光区域,从而可以减少对处于防窥状态下的显示屏的亮度影响。

65、在一种可能实现的方式中,第二透明电极层具有多个间隔开设置的第二通孔,电致变色层连续覆盖第二透明电极层的实体部分和第二通孔,电致变色层的朝向第二透明电极层的表面上一体地连接有多个间隔设置的第二凸起,一个第二凸起与一个第二通孔对应,且第二凸起填充于对应的第二通孔内。

66、由此,将第一凸起填充于对应的第二通孔内可以提高第二透明电极层固定的可靠性,也可以使第二透明电极层远离显示面的一侧平坦,便于电致变色层的设置。

67、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层。oled像素结构层包括像素。防窥结构层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。

68、由此,封装层用于隔绝外界环境中的水汽和氧气,以免水汽或氧气渗透到oled像素结构层中影响oled像素结构层的寿命。

69、在一种可能实现的方式中,显示屏还包括触控结构层和屏蔽层。屏蔽层设置于第二透明电极层的远离显示模组的一侧,且与第二透明电极层的表面贴合。触控结构层形成于屏蔽层的远离显示模组的一侧上,且与屏蔽层的表面贴合。

70、通过设置屏蔽层,可以减少第二透明电极层对触控结构层的干扰,有利于保证触控结构层的触控效果。

71、在一种可能实现的方式中,显示屏还包括触控结构层。触控结构层形成于第二透明电极层的远离显示模组的一侧,且与第二透明电极层的表面贴合。

72、由此,触控结构层与防窥结构可以连为一体形成toe结构,即在显示屏的制程中一并形成触控结构层,而非是将独立的触控结构层与防窥结构连接,从而有利于减小显示屏的厚度,进而有利于电子设备的薄型化设计。

73、示例性的,显示屏还包偏光层,偏光层层叠设置于触控结构层的远离第二透明电极层的一侧。

74、这样设置可以通过偏光层提高显示屏在明亮环境下的对比度。

75、示例性的,屏蔽层的厚度大于或等于8μm。

76、通过限制屏蔽层的厚度,可以避免屏蔽层的厚度过薄而起不到减少第二透明电极层对触控结构层的干扰的作用。

77、示例性的,第一透明电极层的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

78、通过限制第一透明电极层的厚度,可以保证第一透明电极层的透光率,减少第一透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

79、示例性的,第二透明电极的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

80、通过限制第二透明电极层的厚度,可以保证第二透明电极层的透光率,减少第二透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

81、示例性的,第一透明电极层的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。第二透明电极的厚度大于或等于10nm且小于或等于500nm。

82、通过限制第一透明电极层和第二透明电极层的厚度,可以保证第一透明电极层和第二透明电极层的透光率,减少第一透明电极层和第二透明电极层对显示模组射出的光线的影响。

83、第三方面,本技术提供一种显示屏,显示屏包括:显示模组和防窥结构。显示模组具有显示面。防窥结构包括电致变色层、第一透明电极层和第二透明电极层。第一透明电极层层叠设置于电致变色层和显示面之间。第二透明电极层层叠设置于电致变色层的远离显示面的一侧。其中,第二透明电极层具有多个间隔开设置的第二通孔。电致变色层连续覆盖第二透明电极层的实体部分和第二通孔。电致变色层的朝向第二透明电极层的表面上一体地连接有多个间隔设置的第二凸起。一个第二凸起与一个第二通孔对应,且第二凸起填充于对应的第二通孔内。

84、由此,仅电致变色层与第二透明电极层的实体部分对应的区域可以在透明状态与着色状态之间切换,当电致变色层与第二透明电极层的实体部分对应的区域变为着色状态时,显示模组射出的光线可以从电致变色层与第二通孔对应的区域射出。同时也可以提高第二透明电极层固定的可靠性,也可以使第二透明电极层远离显示面的一侧平坦,便于电致变色层的设置。

85、第四方面,本技术提供一种电子设备,电子设备包括:背壳和如上述的显示屏,显示屏安装于背壳。

86、其中,第四方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见第一方面、第二方面和第三方面中不同设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。

87、在一种可能实现的方式中,背壳包括在第一方向上排列的第一侧边和第二侧边。第一侧边上具有按键孔。电子设备还包括按键。按键穿设于按键孔。其中,第一方向平行于显示面。

88、第五方面,本技术提供一种显示屏的制造方法,显示屏的制造方法包括:提供一显示模组。其中,显示模组包括多个呈阵列分布的像素,显示模组具有显示面。在显示面上形成第一透明电极层。在第一透明电极层的远离显示面的一侧形成电致变色层。其中,电致变色层包括透明围挡部和电致变色部。透明围挡部具有镂空区域。电致变色部填充于镂空区域。电致变色部在显示面的垂直投影与像素在显示面的垂直投影有交叠,且透明围挡部在显示面的垂直投影与像素在显示面的垂直投影有交叠。在电致变色层的远离第一透明电极层的一侧形成第二透明电极层。

89、由此,在形成电致变色层时,可以减小像素位置对电致变色层形成的显示,从而可以降低电致变色层形成的难度,从而有利于降低显示屏的生产成本。

90、在一种可能实现的方式中,在第一透明电极层的远离显示面的一侧形成电致变色层的步骤具体包括:在第一透明电极层的远离显示面的一侧形成透明的透明围挡部坯层。对透明围挡部坯层图案化处理,以形成透明围挡部。在透明围挡部的镂空区域内填充电致变色材料,以形成电致变色部。

91、由此,电致变色部的形成的方式简单。

92、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层。oled像素结构层包括像素。第一透明电极层层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。在第二透明电极层的远离电致变色层的一侧表面上形成与第二透明电极层贴合的屏蔽层。在屏蔽层的远离电致变色层的一侧表面上形成与屏蔽层贴合的触控结构层。

93、形成屏蔽层的方式简单,通过设置屏蔽层,可以减少第二透明电极层对触控结构层的干扰,有利于保证触控结构层的触控效果。

94、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层。oled像素结构层包括像素。第一透明电极层层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。在第二透明电极层的远离电致变色层的一侧表面上形成与第二透明电极层贴合的触控结构层。

95、由此,触控结构层与防窥结构可以连为一体形成toe结构,有利于电子设备的薄型化设计。

96、第六方面,本技术提供一种显示屏的制造方法,该方法包括:提供一显示模组。其中,显示模组具有显示面。在显示面上形成第一透明电极层。其中,第一透明电极层具有多个间隔开设置的第一通孔。在显示面和第一透明电极层远离显示面的一侧形成电致变色层。其中,电致变色层连续覆盖第一透明电极层的实体部分和第一通孔。电致变色层的朝向第一透明电极层的表面上一体地连接有多个间隔设置的第一凸起。一个第一凸起与一个第一通孔对应,第一凸起填充于对应的第一通孔内。在电致变色层的远离第一透明电极层的一侧形成第二透明电极层。

97、由此,电致变色层和显示面可以共同包围第一透明电极层,并且将第一凸起填充于对应的第一通孔内可以提高第一透明电极层固定的可靠性,也可以使第一透明电极层远离显示面的一侧平坦,从而便于电致变色层的设置。

98、在一种可能实现的方式中,在显示面上形成第一透明电极层的步骤具体包括:在显示面形成第一透明电极胚层。对第一透明电极胚层图案化处理,以形成第一透明电极层。

99、由此,第一透明电极层的形成的方式简单。

100、在一种可能实现的方式中,在电致变色层的远离第一透明电极层的一侧形成第二透明电极层的步骤具体包括:在电致变色层的远离第一透明电极层的一侧形成第二透明电极胚层。对第二透明电极胚层图案化处理,以形成第二透明电极层。

101、由此,第二透明电极层的形成的方式简单。

102、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层,oled像素结构层包括像素,第一透明电极层层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。在第二透明电极层的远离电致变色层的一侧表面上形成与第二透明电极层贴合的屏蔽层。在屏蔽层的远离电致变色层的一侧表面上形成与屏蔽层贴合的触控结构层。

103、形成屏蔽层的方式简单,通过设置屏蔽层,可以减少第二透明电极层对触控结构层的干扰,有利于保证触控结构层的触控效果。

104、在一种可能实现的方式中,显示模组包括依次层叠设置的衬底基板、oled像素结构层和封装层,oled像素结构层包括像素,第一透明电极层层叠设置于封装层的远离oled像素结构层的一侧,且与封装层贴合。在第二透明电极层的远离电致变色层的一侧表面上形成与第二透明电极层贴合的触控结构层。

105、由此,触控结构层与防窥结构可以连为一体形成toe结构,有利于电子设备的薄型化设计。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!