拍摄镜头和电子设备的制作方法

本技术实施例涉及光学成像,尤其涉及一种拍摄镜头和电子设备。

背景技术:

1、现实世界是一个真实的三维空间,包括距离空间,人们在其中看到的图像都是立体三维的。然而,由于相机拍摄的都是二维图像,因此如果要进行三维显示,则需要根据二维图像生成视差图像,人眼能够根据左右眼接收到的视差图像形成立体感,从而实现三维显示。相较于二维显示,三维显示可以提供更多的信息给用户。

2、相关技术中,获得视差图像的方法有两种。一种是利用两台位置不同的相机采集不同视角的图像,通过软件对图像进行调整,从而得到用于三维显示的两幅视差图像。另一种是利用一台相机拍摄二维图像,经过软件处理对图像中像素点添加深度信息,从而得到两个视差图像。然而这两种方法得到的视差图像都比较复杂,同时准确性也不理想,这使得利用这些视差图像进行三维显示的系统成本高且效果差。

技术实现思路

1、以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。

2、本技术实施例提供一种拍摄镜头和电子设备,能够降低视差图像的获取难度,并提高视差图像的显示效果。

3、本技术实施例提供一种拍摄镜头,包括:

4、外壳,所述外壳为柱状结构,所述柱状结构的上方具有第一开口,所述柱状结构的下方具有第二开口,并且所述第二开口贴近摄像头平面,用于容纳具有拍摄功能设备的摄像头;所述摄像头平面为所述摄像头的镜头表面所在平面;

5、棱镜,所述棱镜设置于所述摄像头的上方;所述棱镜贴合于所述外壳的内部的一侧,以使得所述外壳的另一侧的内壁和所述棱镜之间形成第一空腔,从而使得拍摄目标的第一初始光信号可通过所述第一开口,并经过所述第一空腔后进入所述摄像头,所述拍摄目标的第二初始光信号可通过所述第一开口,并经过所述棱镜后进入所述摄像头;

6、所述棱镜包括:第一棱镜面,以及沿所述第二初始光信号光路依次设置的入光面和出光面;

7、所述第一棱镜面垂直于所述摄像头平面,所述第一棱镜面的延展面将所述摄像头的镜头表面分为第一区域和第二区域;

8、所述第一区域用于接收所述第一初始光信号,第二区域用于接收所述出光面出射的光信号,以使得所述拍摄目标在所述第一区域形成第一视差图像,在所述第二区域形成与所述第一视差图像相对应的第二视差图像。

9、在一实施例中,所述棱镜还包括反射面;

10、所述入光面和所述反射面的夹角构成第一夹角,所述第一棱镜面和所述出光面的夹角构成第二夹角;

11、所述第一夹角使得所述第二初始光信号从所述入光面进入所述棱镜得到第一光信号,所述第一光信号经过所述反射面的反射得到第二光信号,所述第二光信号从所述出光面射出得到目标光信号,所述第二夹角使得所述目标光信号到达所述镜头表面的所述第二区域。

12、在一实施例中,所述第一光信号为所述第二初始光信号经过所述入光面折射或直接透过产生的,和/或,所述目标光信号为所述第二光信号经过所述出光面折射或直接透过产生的。

13、在一实施例中,所述棱镜还包括第二棱镜面;

14、所述出光面和所述第二棱镜面的交线构成第一棱边,所述第一棱边的长度大于或者等于所述摄像头的直径。

15、在一实施例中,设所述摄像头的镜头表面与所述第一区域和所述第二区域的交界线垂直的最长线段为第一线段,所述第一线段在所述第一区域的边缘形成第一端点;

16、所述外壳还包括:与所述棱镜相对设置的具有第一高度的第一外壳壁,所述第一外壳壁包含第一外壳边;

17、所述第一端点与所述第一外壳边构成所述摄像头的有效拍摄范围的第一边界面;

18、所述第一棱镜面的延展面构成所述摄像头的有效拍摄范围的第二边界面;

19、所述第一边界面和所述第二边界面限定出所述摄像头的有效拍摄范围,以使在所述有效拍摄范围内的所述拍摄目标的第一初始光线进入第一区域;在所述有效拍摄范围内的所述拍摄目标的第二初始光线通过所述棱镜进入第二区域。

20、在一实施例中,所述第一线段与所述第一区域和所述第二区域的交界线的交点为第二端点,所述交界线为所述第一棱镜面在所述镜头表面的投影线;

21、所述拍摄目标包括第一拍摄边界点和第二拍摄边界点;所述第一初始光信号包括所述第一拍摄边界点出射的第一边界光信号和第二拍摄边界点出射的第二边界光信号,所述第二初始光信号包括所述第一拍摄边界点出射的第三边界光信号和第二拍摄边界点出射的第四边界光信号;

22、所述第一边界光信号经过所述第一空腔到达所述第一端点,并且所述第二边界光信号经过所述第一空腔到达所述第二端点,以在所述第一区域形成所述第一视差图像;

23、所述第三边界光信号从所述入光面进入所述棱镜,依次经过所述反射面和所述出光面,到达所述第二区域的第一到达点;所述第四边界光信号从所述入光面进入所述棱镜,依次经过所述反射面和所述出光面,到达所述第二区域的第二到达点;所述第一到达点位于所述第一端点的镜像位置或第一临近镜像位置,所述第二到达点位于所述第二端点的镜像位置或第二临近镜像位置,以在所述第二区域形成与所述第一视差图像形成镜像或镜像缩放的所述第二视差图像。

24、在一实施例中,所述第一线段在所述第二区域的边缘形成第三端点,所述第一到达点的位置为所述第三端点,所述第二到达点的位置为所述第二端点,以在所述第一区域形成所述第一视差图像,在所述第二区域形成与所述第一视差图像形成镜像的所述第二视差图像。

25、在一实施例中,所述第一夹角的角度范围为[25°,50°]。

26、在一实施例中,所述第二棱镜面和所述反射面的夹角构成第三夹角,所述第三夹角的角度范围为[90,第一角度],所述第一角度根据所述第一拍摄边界点的所述第三边界光信号的光路中所述反射面的反射角度设定。

27、在一实施例中,所述入光面与所述反射面的交线构成第二棱边,所述第二棱边的长度与所述摄像头的焦距正相关。

28、在一实施例中,所述棱镜还包括第一斜面和第二斜面,所述第一斜面和所述第二斜面均与所述第一棱镜面垂直;

29、所述第一棱边包括第一顶点和第二顶点,所述第二棱边包括第三顶点和第四顶点;所述第一斜面经过所述第一顶点和所述第三顶点;所述第二斜面经过所述第二顶点和所述第四顶点。

30、在一实施例中,所述第二棱边平行于所述摄像头平面,所述第二棱边与所述摄像头平面的垂直距离为棱镜高度;

31、所述外壳还包括:第二外壳壁;

32、所述反射面与所述第二外壳壁贴合,所述第二外壳壁包括第二外壳边,所述第二外壳边的第二顶点与所述摄像头平面的垂直距离为第二高度,所述第二高度大于或等于所述棱镜高度。

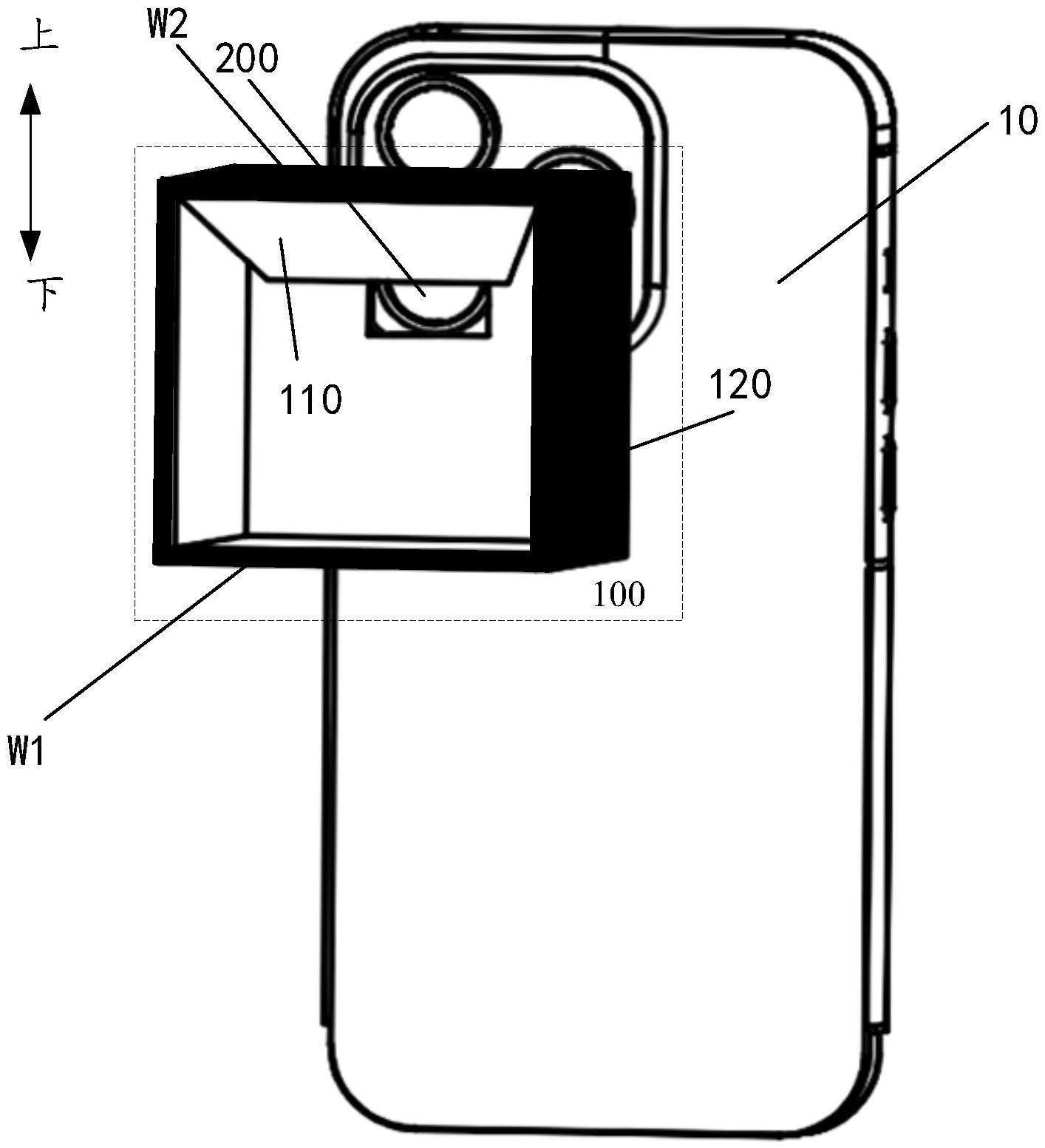

33、本技术另一实施例提供一种电子设备,包括:

34、摄像头;

35、如上述实施例任一项所述的拍摄镜头,所述拍摄镜头设置于所述摄像头上方。

36、本技术实施例提供的一种拍摄镜头和电子设备,与相关技术相比,该拍摄镜头包括外壳和棱镜,棱镜设置于摄像头的上方;棱镜贴合于外壳的内部的一侧,外壳的另一侧的内壁和棱镜之间形成第一空腔,从而使得拍摄目标的第一初始光信号可通过第一开口并经过第一空腔后进入摄像头,拍摄目标的第二初始光信号可通过第一开口并经过棱镜后进入摄像头;其中,棱镜包括第一棱镜面以及沿第二初始光信号光路依次设置的入光面和出光面,第一棱镜面垂直于摄像头平面,第一棱镜面的延展面将摄像头的镜头表面分为第一区域和第二区域,第一区域用于接收第一初始光信号在第一区域形成第一视差图像,第二区域用于接收出光面出射的光信号在第二区域形成与第一视差图像相对应的第二视差图像。本技术实施例的拍摄镜头采用一种棱镜结构,只需要将其置于摄像头的上方即可,该实施例利用棱镜将摄像头分为两个采集区域,通过不同的采集区域获取同一拍摄目标在不同光路下的光信号,从而形成针对该拍摄目标的具有视差的两幅视差图像。相对于利用单一的二维图像增加深度信息得到的视差图像,本实施例的显示效果更佳。同时,由于两个采集区域的位置与摄像头的镜头位置相对固定,因此不会出现由于相机位置不合理而带来的视差图像的显示误差。此外,通过棱镜对光路进行调整,可以降低拍摄镜头的体积,使其结构更加简单便携,同时降低了视差图像的获取难度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!