具有全内反射面的光学模块的制作方法

1.本发明涉及一种光学模块,特别是指一种具有全内反射面的光学模块。

背景技术:

2.有鉴于水银灯或卤素灯具有高耗能、寿命短、维护成本高等缺点,现有技术的路灯纷纷改用发光二极管(light-emitting diode,led)作为光源。led路灯虽然具有低能耗、低维护成本等优点,但led所发出的光线具有较强方向性,而具有照度不均匀的问题。为改善此缺陷,现有技术通常透过加设透镜组件的手段来提升led路灯照度均匀度。然而,现有技术的透镜组件虽然可以改善照度均匀性,但却衍伸出杆后余光的问题。进一步来说,一般led路灯的透镜组件的设计是要将光线导引以照明到路灯前的范围,但部分光线通过透镜组件时,仍会由透镜组件的非出光侧射出,这些侧漏光线会照射到路灯后的范围形成杆后余光,导致led所发出的光线无法有效地用于照明,即光学效率差。

3.是以,现有技术的led路灯仍存在着因无法有效消除杆后余光所导致的光学效率不佳的技术缺陷。

4.本“背景技术”段落只是用来帮助了解本

技术实现要素:

,因此在“背景技术”中所揭露的内容可能包含一些没有构成所属技术领域中具有通常知识者所知道的习知技术。此外,在“背景技术”中所揭露的内容并不代表该内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题,也不代表在本发明申请前已被所属技术领域中具有通常知识者所知晓或认知。

发明内容

5.本发明提供一种具有全内反射面的光学模块,能够有效消除杆后余光并提升光学效率。

6.本发明所提供的具有全内反射面的光学模块包括透镜组件。透镜组件包括透镜以及全内反射挡墙,透镜具有第一出光侧、第一入光侧以及漏光侧,第一入光侧与第一出光侧沿第一方向布置且彼此相对,漏光侧连接于第一入光侧以及第一出光侧之间。全内反射挡墙与透镜沿第二方向布置,且全内反射挡墙具有第二出光侧、第二入光侧、第一全内反射面以及第二全内反射面,第二出光侧与第一出光侧沿第二方向并排布置,第二入光侧与漏光侧面对面邻接,第二入光侧、第二全内反射面与第一全内反射面沿第二方向依序间隔布置,且第一全内反射面与第二全内反射面配置于第二入光侧与第二出光侧之间。第一方向与第二方向相异且相交。

7.本发明的具有全内反射面的光学模块中,由于全内反射挡墙与透镜沿第二方向布置,全内反射挡墙具有第二出光侧、第二入光侧、第一全内反射面以及第二全内反射面,第二入光侧与透镜的漏光侧面对面邻接,第二入光侧、第二全内反射面与第一全内反射面沿第二方向依序间隔布置,且第一全内反射面与第二全内反射面配置于第二入光侧与第二出光侧之间,使得发光元件发出的第一侧漏光线以及第二侧漏光线可由全内反射挡墙的第二出光侧射出、与由第一出光侧离开透镜的照明光线一同作为照明用途,而不会构成路灯的

杆后余光(即消除杆后余光的问题),从而避免光线侧漏造成浪费并有效提高照明亮度与光学效率。

8.上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

9.图1为根据本发明一实施例的具有全内反射的光学模块的外观示意图;

10.图2为根据本发明一实施例的具有全内反射的光学模块的上视平面示意图;

11.图3为根据本发明一实施例的具有全内反射的光学模块的侧视剖面示意图;

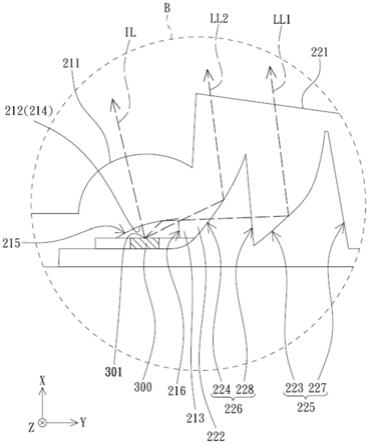

12.图4为图3中b区域的放大图,其中示意性地绘示发光元件的光线路径;

13.图5为与图4中的第一侧漏光线相关的第一角度的示意图;

14.图6为与图4中的第二侧漏光线相关的第二角度的示意图;以及

15.图7为与图4中的第一侧漏光线相关的第三角度及与图4中的第二侧漏光线相关的第四角度的示意图。

具体实施方式

16.有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图的一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前、后、顶、底等,仅是参考附加附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。

17.图1至3分别为根据本发明一实施例的具有全内反射的光学模块100的外观、上视平面以及侧视剖面示意图。图4为图3中b区域的放大图。如图1至4所示,本发明一实施例的具有全内反射的光学模块100包括透镜组件200,透镜组件200包括透镜210以及全内反射挡墙220。透镜210具有第一出光侧211、第一入光侧212以及漏光侧213,第一出光侧211与第一入光侧212彼此相对,且第一入光侧212与第一出光侧211沿第一方向x布置,漏光侧213连接于第一入光侧212与第一出光侧211之间。全内反射挡墙220与透镜210沿第二方向y布置,全内反射挡墙220具有第二出光侧221、第二入光侧222、第一全内反射面223以及第二全内反射面224。第二出光侧221与第一出光侧211沿第二方向y并排布置,第二入光侧222与漏光侧213面对面邻接,第二入光侧222、第二全内反射面224与第一全内反射面223沿第二方向y依序间隔布置,即第二全内反射面224配置于第二入光侧222与第一全内反射面223之间,且第一全内反射面223与第二全内反射面224配置于第二入光侧222与第二出光侧221之间。第一方向x与第二方向y相异且相交。此外,在本实施例中,透镜组件200的数量为多个,也就是说,具有全内反射的光学模块100包括多个透镜组件200,但本发明不以此为限;在其他实施例中,透镜组件200的数量也可以是一个。

18.接续上述说明,在本实施例中,发光元件300适于配置于每一透镜组件200的透镜210的第一入光侧212,发光元件300适于从其发光部301发出光线,发光元件300可为但不仅限于发光二极管元件。为简便说明,以下以单一透镜组件200及对应的发光元件300进行说明,发光元件300发出的光线由第一入光侧212进入透镜210后可由第一出光侧211离开透镜

210,或者由漏光侧213离开透镜210并到达第一全内反射面223或第二全内反射面224。进一步来说,发光元件300发出的光线包括照明光线il、第一侧漏光线ll1以及第二侧漏光线ll2,由第一入光侧212进入透镜210后由第一出光侧211离开透镜210的光线为照明光线il,由第一入光侧212进入透镜210后由漏光侧213离开透镜210并到达第一全内反射面223的光线为第一侧漏光线ll1,由第一入光侧212进入透镜210后由漏光侧213离开透镜210并到达第二全内反射面224的光线为第二侧漏光线ll2。

19.接续上述说明,照明光线il由第一出光侧211离开透镜210后可提供所需要的照明用途。第一侧漏光线ll1由透镜210的漏光侧213离开透镜210后,进一步由第二入光侧222进入全内反射挡墙220、穿过第二全内反射面224并到达第一全内反射面223;第一侧漏光线ll1被第一全内反射面223反射而朝第二出光侧221前进,最后由第二出光侧221离开全内反射挡墙220。第二侧漏光线ll2由透镜210的漏光侧213离开透镜210后,进一步由第二入光侧222进入全内反射挡墙220并到达第二全内反射面224;第二侧漏光线ll2被第二全内反射面224反射而朝第二出光侧221前进,最后由第二出光侧221离开全内反射挡墙220。由全内反射挡墙220的第二出光侧221射出的第一侧漏光线ll1以及第二侧漏光线ll2可与由第一出光侧211离开透镜210的照明光线il一同作为照明用途,避免光线侧漏形成杆后余光造成浪费,从而有效提高照明亮度与光学效率。

20.接续上述说明,进一步说明,第一全内反射面223以及第二全内反射面224可有效将由漏光侧213射出的第一侧漏光线ll1以及第二侧漏光线ll2导引沿第一方向x前进并由第二出光侧221射出,从而有效消除杆后余光。

21.图5为与图4中的第一侧漏光线相关的第一角度的示意图。图6为与图4中的第二侧漏光线相关的第二角度的示意图。请同时配合参看图3至6,发光元件300发出的第一侧漏光线ll1于第一全内反射面223上的第一反射点rp1被反射,第一反射点rp1与发光元件300的发光部301的直线连线为第一线段ls1,发光元件300的发光部301沿第二方向y朝第一全内反射面223延伸并与第一全内反射面223相交于第一交会点ip1,第一交会点ip1与发光元件300的发光部301的直线连线为第二线段ls2,第一线段ls1与第二线段ls2之间形成以发光部301为顶点的第一夹角a1,第一夹角a1介于0

°

至25

°

之间;举例而言,第一夹角a1可为5

°

、10

°

、15

°

或20

°

等,但本发明不以此为限。此外,发光元件300发出的第二侧漏光线ll2于第二全内反射面224上的第二反射点rp2被反射,第二反射点rp2与发光元件300的发光部301的直线连线为第三线段ls3,发光元件300的发光部301沿第二方向y朝第二全内反射面224延伸并与第二全内反射面224相交于第二交会点ip2,第二交会点ip2与发光元件300的发光部301的直线连线为第四线段ls4,第三线段ls3与第四线段ls4之间形成以发光部301为顶点的第二夹角a2,第二夹角a2介于0

°

至45

°

之间;举例而言,第二夹角a2可为5

°

、10

°

、15

°

、20

°

、25

°

、30

°

、35

°

或40

°

等,但本发明不以此为限。

22.进一步请参看图3及4所示,在本实施例中,照明光线il于第一入光侧212经折射而进入透镜210后,由第一出光侧211离开透镜210;第一侧漏光线ll1于第一入光侧212依序经反射及折射而进入透镜210后,依序通过漏光侧213、第二入光侧222及第二全内反射面224并到达第一全内反射面223,然后被第一全内反射面223反射而从第二出光侧221离开全内反射挡墙220;第二侧漏光线ll2于第一入光侧212经折射而进入透镜210后,依序通过漏光侧213及第二入光侧222而到达第二全内反射面224,然后被第二全内反射面224反射而从第

二出光侧221离开全内反射挡墙220。进一步说明,第一全内反射面223能够将在第一入光侧212经反射与折射作用的第一侧漏光线ll1反射而导向第二出光侧221以供照明使用,第二全内反射面223则是能够将在第一入光侧212仅经折射作用的第二侧漏光线ll2反射而导向第二出光侧221以供照明使用。

23.接续上述说明,在本实施例中,第一全内反射面223斜向延伸于第二入光侧222与第二出光侧221之间,且第二全内反射面224斜向延伸于第二入光侧222与第二出光侧221之间与第二全内反射面224也就是说,第一全内反射面223及第二全内反射面224为个别斜向延伸于第二入光侧222与第二出光侧221之间的斜面。

24.接续上述说明,在本实施例中,全内反射挡墙220具有相邻的第一全内反射凹部225以及第二全内反射凹部226,第一全内反射凹部225与第二全内反射凹部226朝第二出光侧221之方向延伸,且第一全内反射凹部225包括第一全内反射面223,第二全内反射凹部226包括第二全内反射面224。进一步而言,全内反射挡墙220具有与第二出光侧221相对设置的底侧,第二入光侧222连接于第二出光侧221与底侧之间,第一全内反射凹部225及第二全内反射凹部226间隔凹设于底侧上。此外,在本实施例中,第一全内反射凹部225与第二全内反射凹部226大致呈倒v型,第一全内反射凹部225包括第一全内反射面223以及第一表面227,第一全内反射面223之一端与第一表面227之一端相接,第一全内反射面223位于第一表面227与第二入光侧222之间,第二全内反射凹部226包括第二全内反射面224以及第二表面228,第二全内反射面224之一端与第二表面228之一端相接,第二全内反射面224位于第二表面228与第二入光侧222之间,但本发明不以此为限。

25.接续上述说明,在本实施例中,透镜210的第一入光侧212朝第一出光侧211凹陷形成入光凹部214,发光元件300配置于第一出光侧211的入光凹部214,照明光线il于第一入光侧212的入光凹部214经折射后进入透镜210,第一侧漏光线ll1于第一入光侧212的入光凹部214经反射及折射后进入透镜210,第二侧漏光线ll2于第一入光侧212的入光凹部214经折射后进入透镜210。进一步来说,入光凹部214具有相接的一第一入光壁215以及一第二入光壁216,第一入光壁215与第一出光侧211位置相对,第二入光壁216与漏光侧213位置相对;照明光线il于第一入光壁215经折射后直接进入透镜210;第一侧漏光线ll1于第一入光壁215反射后朝第二入光壁216前进,然后于第二入光壁216折射并进入透镜210;第二侧漏光线ll2于第二入光壁216折射后直接进入透镜210。

26.进一步请参看图1、3及4所示,在本实施例中,透镜210的第一出光侧211朝远离第一入光侧212的方向突出形成凸面,可达到集中光线效果,但本发明不以此为限;在其他实施例中,第一出光侧211可依据需求而具有凹面或其他形状的表面。另外,在本实施例中,第二入光侧222与漏光侧213直接连接,以提高光学效率避免损耗。

27.进一步请参看图1至4所示,在本实施例中,举例来说,透镜210的第一出光侧211与全内反射挡墙220的第二出光侧221朝向第一方向x。此外,第一方向x与第二方向y彼此垂直,但本发明不以此为限;在其他实施例中,第一方向x与第二方向y也可以为非垂直。另外,在本实施例中,具有全内反射的光学模块100还可包括基板400,透镜组件200配置于基板400上。进一步来说,基板400与透镜组件200可以例如是一体成型,举例来说,以透光材料以如射出成型之制程技术制作完成,透光材料例如是聚碳酸酯(polycarbonate)、聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate)或硅氧烷聚合物(siloxane polymer)。基板400与透镜

组件200之材料可为相同也可为相异。

28.图7为与图4中的第一侧漏光线相关的第三角度及与图4中的第二侧漏光线相关的第四角度的示意图。请进一步配合参看图4至7,在本实施例中,第一侧漏光线ll1到达第一反射点rp1的路径称为第一光路,第二侧漏光线ll2到达第二反射点rp2的路径称为第二光路。举例来说,当内反射挡墙的材质为聚碳酸酯时,第一光路与第一全反射面223于第一反射点rp1的法线之间的第三夹角a3小于39

°

,第二光路与第二全反射面224于第二反射点rp2的法线之间的第四夹角a4小于39

°

。再举例来说,当内反射挡墙的材质为聚甲基丙烯酸甲酯时,第一光路与第一全反射面223于第一反射点rp1的法线之间的第三夹角a3小于42

°

,第二光路与第二全反射面224于第二反射点rp2的法线之间的第四夹角a4小于42

°

。

29.进一步请参看图1至2所示,在本实施例中,透镜组件200的数量可为多个。本实施例中的多个透镜组件200呈矩阵排列。进一步来说,本实施例中的多个透镜组件200可包括多个第一透镜组件200a,这些第一透镜组件200a沿第三方向z排列依序布置构成第一透镜组件列,任两相邻的第一透镜组件200a的透镜210彼此间隔,这些第一透镜组件200a的全内反射挡墙220a沿第三方向z依序连接,第三方向z、第一方向x以及第二方向y相异且相交。此外,本实施例中的多个透镜组件200可排列成一个以上的透镜组件列,举例来说,本实施例中的多个透镜组件200还可包括多个第二透镜组件200b,这些第二透镜组件200b沿第三方向z排列依序布置构成第二透镜组件列,任两相邻的第二透镜组件200b的透镜210彼此间隔,这些第二透镜组件200b的全内反射挡墙220沿第三方向z依序连接,所述一个以上的透镜组件200列即包括第一透镜组件列以及第二透镜组件列。另外,本实施例中的第一透镜组件列以及第二透镜组件列彼此平行,但在其他实施例中,第一透镜组件列以及第二透镜组件列也可不平行。进一步的,在本实施例中,第三方向z、第一方向x以及第二方向y彼此垂直,但本发明不以此为限。

30.接续上述说明,在本实施例的第一透镜组件列中,第一透镜组件列两端的两第一透镜组件200的两全内反射挡墙220分别具有斜端壁229,斜端壁229与其连接的第二入光侧222之间的夹角为钝角,并且第一透镜组件列中的第一透镜组件200a的全内反射挡墙220整体呈梯形。藉由斜端壁229的设置,可进一步减少光线从第一透镜组件列的两端漏出朝第一方向x以外的方向前进之情形,从而提高光学效率避免浪费。

31.进一步请参看图1至4所示,在本实施例的第二透镜组件列中,第二透镜组件200b的全内反射挡墙220的第二出光侧221包括光扩散结构2211,光扩散结构2211的数量为一个以上,在本实施例中,光扩散结构2211为凸条,但本发明对于光扩散结构2211的形式或种类不予以为限。此外,本实施例中,虽然是以第二透镜组件200b的全内反射挡墙220的第二出光侧221具有光扩散结构2211,而第一透镜组件200a的全内反射挡墙220的第二出光侧221不具有光扩散结构2211作为例示,但应可理解,在其他实施例中,第一透镜组件200a的全内反射挡墙220的第二出光侧221也可具有光扩散结构2211。藉由光扩散结构2211的设置,可使从第二出光侧221射出的第一侧漏光线ll1以及第二侧漏光线ll2均匀化。

32.综上所述,在本发明实施例的具有全内反射面的光学模块中,由于全内反射挡墙与透镜沿第二方向布置,全内反射挡墙具有第二出光侧、第二入光侧、第一全内反射面以及第二全内反射面,第二入光侧与透镜的漏光侧面对面邻接,第二入光侧、第二全内反射面与第一全内反射面沿第二方向依序间隔布置,且第一全内反射面与第二全内反射面配置于第

二入光侧与第二出光侧之间,使得发光元件发出的第一侧漏光线以及第二侧漏光线可由全内反射挡墙的第二出光侧射出、与由第一出光侧离开透镜的照明光线一同作为照明用途,而不会构成杆后余光(即消除杆后余光的问题),从而避免光线侧漏造成浪费并有效提高照明亮度与光学效率。

33.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的方法及技术内容作出些许的更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。此外,本说明书或权利要求书中提及的“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1