光纤车灯及车辆的制作方法

1.本实用新型涉及车灯结构,尤其是涉及一种光纤车灯。另外,还涉及一种车辆。

背景技术:

2.随着汽车照明技术的不断提升,汽车灯具经历了从卤素灯泡到led灯的演变;车灯的造型也从点线光源发展为面光源。但当前阶段,2d面光源已经不能满足造型的发展需求,设计者需要更加个性化与多样化的外观来吸引用户的眼球。因此3d车灯造型的概念进入人们的视野。当前市场中具有3d显示效果的车灯多利用2d的技术通过视觉欺骗的方法,呈现出3d的效果,并不是真正意义上的3d发光技术。

3.通体发光的光纤作为一种柔软的发光体,使用寿命长,发光稳定,可通过弯曲、缠绕等多种形式构成真正的立体效果。在汽车领域目前较多将光纤技术应用于车内氛围灯,造型结构简单,安装方便。而在汽车外部灯具上,由于复杂的造型结构、严苛的使用环境,目前光纤的应用仍比较少。

4.中国专利cn113719782a公开了一种用作贯穿灯带的光纤应用,其将多根光纤排列成直线型灯带,安装到汽车外部贯穿灯上,用以替代长光导或多颗led灯条组,达到均匀发光的灯条效果。此方案缺点是没有充分利用光纤柔性的特点,仅将光纤当作光导来使用。

5.中国专利cn212204398u公开了一种3d造型的光纤车灯,其将多根光纤缠绕到不规则透明圆管上,圆管预先加工螺旋槽,光纤对应置于螺旋槽内用于定位固定,同时拉伸张紧。但缺点是光纤与圆管之间仅通过两端拉伸的张紧力固定,如果经过长时间老化及振动作用,光纤容易出现变形松动的现象,造成灯具的失效。

6.有鉴于此,需要设计一种光纤车灯以克服上述缺陷。

技术实现要素:

7.本实用新型第一方面所要解决的技术问题是提供了一种光纤车灯,能够形成立体化的发光效果。

8.本实用新型第二方面所要解决的技术问题是提供了一种车辆,能够形成立体化的发光效果以吸引用户眼球。

9.为了解决上述技术问题,本实用新型第一方面提供了一种光纤车灯,包括壳体、灯罩、光纤束组和固定支架,所述灯罩覆盖所述壳体上,所述固定支架设置在所述壳体内,所述固定支架包括透明支架,所述光纤束组缠绕于所述透明支架,以能够形成立体化的发光效果。

10.优选地,所述固定支架还包括上支架和安装支架,所述安装支架内形成有用于容纳所述透明支架和所述上支架的容纳腔,所述容纳腔的内壁上开设安装孔,所述透明支架插入所述安装孔内,所述上支架嵌入至所述安装支架上部,且所述上支架和所述透明支架上分别开设有用于容纳所述光纤束组的上支架凹槽和透明支架凹槽。

11.进一步优选地,所述容纳腔的内壁形成有漫反射皮纹。

12.优选地,所述上支架凹槽线性排布在所述上支架上,所述透明支架凹槽环绕所述透明支架布置,且所述上支架凹槽与所述透明支架凹槽的表面均匀过渡。

13.进一步优选地,所述光纤束组至少包括第一光纤束和第二光纤束,所述第一光纤束安置在所述上支架凹槽内,所述第二光纤束安置在所述透明支架凹槽内。

14.优选地,所述第一光纤束包括线性平铺的多束光纤,所述第二光纤束包括旋转缠绕排布的多束光纤,且各束光纤均为多个单根光纤排布形成的矩形束状结构。

15.进一步优选地,所述各束光纤包括上层光纤和下层光纤,所述下层光纤经由粘结件与所述上支架凹槽相连,所述下层光纤经由粘结件与所述上层光纤相连。

16.优选地,所述各束光纤的两端均设有至少一个发光单元,所述发光单元与所述光纤束组经由耦合器相连。

17.进一步优选地,还包括饰圈,所述饰圈环绕设置在所述壳体的内侧,且与所述固定支架卡接,以能够遮挡车灯内部的安装结构。

18.本实用新型第二方面提供了一种车辆,采用了本实用新型第一方面所述的光纤车灯。

19.通过上述技术方案,本实用新型的光纤车灯通过在壳体内设置固定支架,光纤束组缠绕透明支架设置,因此当光纤束组发光时,出射光线经过透明支架的折射,从而实现了从多个角度射出光线,并且光纤束组发出的亮光通过灯罩照射至外界后,由于发光角度的多样性,因此能够给用户产生立体化的视觉效果,以此来吸引用户的眼球,并且该视觉效果的产生是通过发光单元直接形成,而并非通过视觉欺骗的方式来实现立体化的视觉效果。

20.本实用新型的车辆采用了本实用新型的光纤车灯,因此也具有上述优点。

21.本实用新型的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

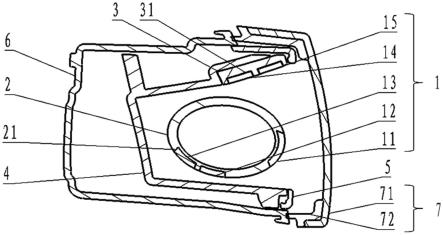

22.图1为本实用新型具体实施方式的光纤车灯的剖视图;

23.图2为本实用新型具体实施方式的光纤车灯的内部结构示意图;

24.图3为本实用新型具体实施方式的光纤装配的局部示意图;

25.图4为本实用新型具体实施方式的光纤束排布的剖视图。

26.附图标记

[0027]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束组

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

透明支架

[0028]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上支架

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

安装支架

[0029]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

饰圈

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

壳体

[0030]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

灯罩

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

71

ꢀꢀꢀꢀꢀ

黑色材料

[0031]

72

ꢀꢀꢀꢀꢀ

透明材料

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11

ꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束a

[0032]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束b

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

13

ꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束c

[0033]

14

ꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束d

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15

ꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤束e

[0034]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀ

透明支架凹槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31

ꢀꢀꢀꢀꢀ

上支架凹槽

[0035]

111

ꢀꢀꢀꢀ

上层光纤

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

112

ꢀꢀꢀꢀ

下层光纤

[0036]

113

ꢀꢀꢀꢀ

第一层双面胶

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

114

ꢀꢀꢀꢀ

第二层双面胶

具体实施方式

[0037]

以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。

[0038]

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”应做广义理解,例如,术语“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或者是一体连接;可以是直接连接,也可以是通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0039]

本实用新型的光纤车灯的一个实施例,如图1所示,该光纤车灯包括壳体6和灯罩7,壳体6作为车灯结构的外部壳体6,其内部凹陷形成有用于容纳车灯发光单元等安装部件的腔体,灯罩7覆盖在壳体6上且能够透出车灯发光单元所发出的出射光线,其中,灯罩7可以设置为黑色材料71和透明材料72所共同构成的双色材料,灯罩7与壳体6之间可采用胶接或焊接等形式相连。在车灯壳体6所形成的腔体内,还设有固定支架,固定支架包括透明支架2,透明支架2为一空心管状结构,光纤束组1缠绕在该透明支架2上,缠绕设置的光纤束组1作为光源能够使得最终所产生的视觉效果更加多样。光纤作为一种玻璃或塑料材质的纤维,具有良好的导光性,且其柔软易弯曲,因此采用光纤束组1能够很好地适应透明支架2的弯曲造型,并且缠绕设置在透明支架2上能够更好的构建立体化的视觉效果,且采用光纤束组1缠绕透明支架2的整体造型新颖,科技感强,其所产生的视觉效果能够吸引观察者的注意力,从而能够提高观察者对于车灯所呈现出的视觉效果的注意力,以能够更好地起到提醒警示的作用,有效提高了道路行驶的安全性。

[0040]

另外,采用透明支架2能够便于光纤束组1所发出的光线透过该透明支架2射出,透明支架2的颜色可选用无色透明、红色透明或烟灰色透明等,透明支架2的颜色可以根据设计需求来进行选取。在出射光线穿过透明支架2射出的过程中,出射光线会在透明支架2内产生多次折射,从而导致最终射出的光线出射角度发生变化,不同角度射出的出射光线能够在外界形成立体化、多样化的视觉效果,以满足用户对于车灯灵活发光造型的需求。

[0041]

具体地,固定支架还包括上支架3和安装支架4,安装支架4内形成有用于容纳透明支架2和上支架3的容纳腔,上支架3被安装在安装支架4的上部,在容纳腔的内壁上还开设有安装孔,安装孔开设在容纳腔内壁的长度方向的两端,因此将透明支架2的两端分别插入安装孔内后,透明支架2即横置在壳体6容纳腔内部,将光纤束组1缠绕在透明支架2上后,透明支架2与光纤束组1组合后所构成的整体即可作为车灯的发光源。需要说明的是,不论是透明支架2还是上支架3,其与安装支架4之间的连接均可采用铆接、焊接、螺栓连接等固定连接方式相连,以保证安装完成后各支架之间的稳定性。

[0042]

更具体地,在安装支架4的容纳腔的内壁上还可加工形成有漫反射皮纹。漫反射是指投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的现象。当一束平行的入射光线射到粗糙的表面时,表面会把光线向着四面八方反射,所以入射线虽然互相平行,由于各点的法线方向不一致,造成反射光线向不同的方向无规则地反射,这种反射称之为“漫反射”或“漫射”。这种反射的光称为漫射光。很多物体,如植物、墙壁、衣服等,其表面粗看起来似乎是平滑,但用放大镜仔细观察,就会看到其表面是凹凸不平的,所以本来是平行的太阳光被这些表面反射后,弥漫地射向不同方向。因此,当光纤束组1发出的出射光线照射到安装支架4所形成的容

纳腔的内壁上后,容纳腔的内壁能够对出射光线产生漫反射,经过漫反射后的出射光线射出后能够呈现出立体多样的发光效果,以能够更好的吸引用户的眼球,从而提升了最终的视觉效果。

[0043]

为了便于光纤束组1的安装,在上支架3上开设有支架凹槽,透明支架2上开设有透明支架凹槽21,上支架凹槽31呈线性排布在上支架3上,即上支架凹槽31为直线排布,透明支架凹槽21环绕透明支架2布置,并且开设在上支架3以及透明支架2上的上支架凹槽31和透明支架凹槽21的表面均匀过渡,且过渡区光滑,无尖锐凸起,因此当光纤束组1安装在上述凹槽内后,光纤束组1不会产生弯曲半径过小而导致亮斑及发光失效的情况发生。

[0044]

本实用新型的光纤车灯的一些实施例,如图2至图3所示,光纤束组1至少包括第一光纤束和第二光纤束,其中第一光纤束安置在透明支架凹槽21内,第二光纤束安置在上支架凹槽31内,第一光纤束包括光纤束a11、光纤束b12和光纤束c13,第二光纤束包括光纤束d14和光纤束e15,其中,光纤束a11、光纤束b12和光纤束c13旋转缠绕组成,光纤束d14和光纤束e15线性平铺组成,并且在安装过程中,各束光纤均经由粘结件与上支架凹槽31或透明支架凹槽21相连,粘结件采用双面胶。

[0045]

如图4所示,各束光纤均包括上层光纤111和下层光纤112,各束光纤与凹槽之间的安装方式以将第二光纤束安置在上支架凹槽31中为例,首先,在上支架凹槽31的内侧底部铺设第一层双面胶113,然后在第一层双面胶113上铺设下层光纤112,下层光纤112铺设完成后再在下层光纤112的上表面铺设第二层双面胶114,然后再在其上铺设上层光纤111。其他光纤束均采用同样的方法进行安装铺设,通过铺设两层双面胶能够将整个光纤束组1固定到各支架的凹槽内,固定完成后的光纤束组1强度高,不易脱落,能够适应汽车灯具严苛的使用环境,不容易出现变形松动的现象,从而造成灯具的失效的情况;另外采用上述的固定方式对于光纤走势的设计要求限制较低,能够使得最终的所产生造型更加的多样化。

[0046]

另外,光纤束组1与上支架凹槽31以及透明支架凹槽21之间的固定也可使用光敏胶进行局部点胶固定,需要注意的是,由于光敏胶凝固后胶水痕迹比较严重,对整体的外观视觉效果影响较大,因此需要注意点胶的位置以及用胶量,尽量在光纤束组1与凹槽之间的各关键连接节点处,或不容易观察到的位置使用,点胶固定只需要保证光纤束组1能够在固定入凹槽内后不产生脱落且满足车辆的使用需求即可。

[0047]

还需说明的是,上述对于光纤束组1的造型的实施例仅为一种示意方式,在设计时,可根据实际需求自行定义所需的造型,并不仅仅局限于采用光纤缠绕或者线性平铺的形式,另外,对于光纤束组1内各束光纤的层数也可以有不同的变化,例如可设置为单层、多层(两层以上)等。

[0048]

本实用新型的光纤车灯的一种实施方式,各束光纤的两端均设有至少一个发光单元,因此,在该车灯中所采用的光纤束组1至少使用了十颗发光单元,并且将发光单元与光纤束组1内的各束光纤的入光端经由耦合器配合连接,以满足车灯光源的使用要求。所使用的发光单元可以为led光源、也可设置为mini led光源或micro led光源等直接发光单元,适当条件下,也可采用激光光源作为发光单元。并且,所采用的发光单元并不限于白光发光单元,也可采用红光、黄光等不同颜色的发光单元,具体的光源颜色根据使用者的需求爱好而定。需要说明的是,理想状态下,由于led光源的数量较少,且容易受到光纤发光效率等因素的影响,因此光纤发光体更适合作为位置灯或标志灯,等于转向灯、刹车灯等对于光强要

求较高的功能,需要增加辅助光源或者发光区以符合相关法律法规的认证标准。

[0049]

本实用新型的光纤车灯的一个实施例,如图1所示,该车灯上还包括饰圈5,饰圈5环绕设置在车灯壳体6的内侧且与固定支架卡接,以能够遮挡车灯内部的安装结构。具体地,将饰圈5盖设在用于安置光纤束组1的支架上,饰圈5颜色可以设置为黑色,但并不限于黑色,饰圈5的颜色、形状等可根据使用者的造型需求进行定制,以便于根据用户需求爱好进行更换,从而符合用户的审美需求。

[0050]

本实用新型的车辆的一个实施例,采用了本实用新型的光纤车灯,所采用的车灯能够形成3d立体化的发光效果,以吸引周围人员的注意,保证了行车安全。另外,所采用的车灯所产生的发光效果能够根据用户需求定制,更加多样化、个性化,能够满足不同的用户的需求。

[0051]

在本实用新型的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“一种实施方式”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本实用新型中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0052]

以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于此。在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,包括各个具体技术特征以任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。但这些简单变型和组合同样应当视为本实用新型所公开的内容,均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1