一种生物切削液循环处理系统的制作方法

1.本发明属于机械加工技术领域,尤其涉及一种生物切削液循环处理系统。

背景技术:

2.生物切削液是用来冷却和润滑刀具及加工件的工业用液体,主要包括水溶性、半切合和全切合等几类,广泛用在金属切削、磨削、铸造等加工中。该切削液可在切削过程中起到润滑作用,可以减小前刀面与切屑、后刀面与已加工表面间的摩擦,形成部分润滑膜,从而减小切削力、摩擦和功率功耗,降低刀具与工件胚料摩擦部位的表面温度和刀具磨损,改善工件材料的切削加工性能。在磨削中,能够减小界面摩擦,提高砂轮耐用度以及工件表面质量。

3.为达到节约资源、节省加工成本的目的,需要通过净化再生实现切削液的循环利用,但在此过程中面临下列问题:一、污染切削液的金属屑、金属粉末和砂砾细粉等需要进行过滤;二、菌污染使切削液酸败分解,变质发臭,且微生物和霉菌的繁殖产生沉淀物,导致循环管道和喷嘴的堵塞。

4.目前,生物切削液在使用过程中存在大量的资源浪费问题,同时,传统的切削液循环利用装置只考虑对切削液进行简单的杂质过滤,在杀菌净化方面未能从根源解决问题,致使切削液中仍存在大量的非金属污染和菌污染问题。

技术实现要素:

5.为解决上述问题,本发明的目的是提供一种生物切削液循环处理系统,该处理系统可实现切削液的过滤杀菌,保证切削液的再生利用质量。

6.为实现上述目的,本发明的技术方案为:

7.一种生物切削液循环处理系统,包括:

8.过滤箱,上端设有第一进液口、下端设有第一出液口,所述第一进液口用于通入生物切削液;

9.石英砂过滤板,设于所述过滤箱内;

10.活性炭吸附网板,设于所述过滤箱内且位于所述石英砂过滤板下方;

11.第一泵,所述第一泵的进口通过管路连接所述第一出液口;

12.油水分离箱,设有至少一个第二进液口,所述第二进液口通过管路连接所述第一泵的出口;

13.出油口,设于所述油水分离箱上部;

14.第二出液口,设于所述油水分离箱下部;

15.储油箱,通过管路连接所述出油口;

16.净液箱,进口通过管路连接所述第二出液口,所述净液箱内储有有机硅消泡剂;

17.循环管路,连接所述净液箱的出口;

18.第二泵,设于所述净液箱的出口;

19.空气泵,连接所述循环管路,用于向所述循环管路内通入空气。

20.根据本发明一实施例,所述油水分离箱内的底部设有收集漏斗,所述收集漏斗底部设有引流管。

21.根据本发明一实施例,所述净液箱和所述第二出液口之间的管路上设有自动止回阀。

22.根据本发明一实施例,所述第二进液口设有两个,分别设于所述油水分离箱的上部和下部。

23.根据本发明一实施例,所述循环管路上设有回水阀。

24.根据本发明一实施例,所述油水分离箱外的底部设有三角支架。

25.本发明由于采用以上技术方案,使其与现有技术相比具有以下的优点和积极效果:

26.本发明实施例中通过石英砂过滤板可过滤掉金属杂质、粉末和其他颗粒物,通过活性炭吸附网板二次过滤吸附剩余杂质和非金属脏物。然后通过油水分离箱进行油水分离,分离得到的水进入静液箱中,利用有机硅消泡剂杀灭好氧菌。最后在循环管路中通入空气杀灭厌氧菌。实现切削液的过滤杀菌,保证切削液的再生利用质量。

附图说明

27.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明,其中:

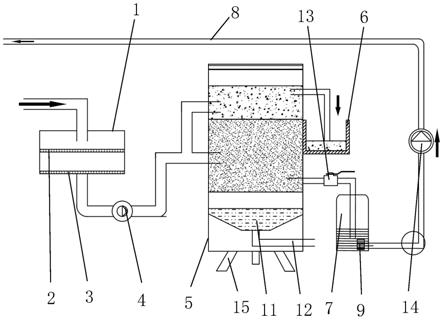

28.图1为本发明的一种生物切削液循环处理系统整体示意图;

29.图2为本发明的一种生物切削液循环处理系统局部示意图。

30.附图标记说明:

31.1:过滤箱;2:石英砂过滤板;3:活性炭吸附网板;4:第一泵;5:油水分离箱;6:储油箱;7:净液箱;8:循环管路;9:第二泵;10:空气泵; 11:收集漏斗;12:引流管;13:自动止回阀;14:回水阀;15:三角支架; 16:气管。

具体实施方式

32.以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

33.需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

34.参看图1至2,本发明的核心是提供一种生物切削液循环处理系统,包括过滤箱1、石英砂过滤板2、活性炭吸附网板3、第一泵4、油水分离箱 5、出油口、第二出液口、储油箱6、净液箱7、循环管路8、第二泵9和空气泵10。

35.过滤箱1上端设有第一进液口、下端设有第一出液口,第一进液口通过管路可以向过滤箱1内通入生物切削液。石英砂过滤板2和活性炭吸附网板 3依次可拆卸安装于过滤箱1内,石英砂过滤板2使用后可以拆除,方便清洗再次利用。且活性炭吸附网板3位于石英砂过滤板2下方。本实施例中过滤箱1是长方体,其内部的石英砂过滤板2也是长方体,其长度

和宽度均与过滤箱1的长度和宽度相等,过滤箱1底部的活性炭吸附网板3也是长方体,其长度和宽度也均与过滤箱1的长度和宽度相等。

36.生物切削液经过石英砂过滤板2可被过滤掉金属杂质、粉末和其他颗粒物,再通过活性炭吸附网板3二次过滤吸附剩余杂质和非金属脏物。

37.第一泵4的进口通过管路连接第一出液口。油水分离箱5设有至少一个第二进液口,第二进液口通过管路连接第一泵4的出口。本实施例中第二进液口设有两个,分别设于油水分离箱5左侧的上部和下部。第一泵4泵口直径与管路直径相同,泵体直径为泵口直径的三倍,第一泵4的泵体长度为其直径长度的两倍。

38.出油口设于油水分离箱5右侧的上部,第二出液口设于油水分离箱5右侧的下部。油水分离箱5内的底部安装有可拆卸的收集漏斗11,收集漏斗11 底部设有引流管12。收集漏斗11的倾斜角度为三十度,收集漏斗11顶部开口直径与油水分离箱5的直径相同,收集漏斗11的底部开口直径为顶部开口的一半,引流管12的直径为收集漏斗11底部直径的四分之一。油水分离箱 5外的底部设有三角支架15。

39.油水分离箱5为圆筒形,油水分离箱5右侧的出油口和第二出液口直径相同,且大小为油水分离箱5左侧第二进液口直径的一半。

40.经初步过滤后的生物切削液进入油水分离箱5,经沉淀后油从生物切削液中分离出来,油层位于油水分离箱5上部,沉淀净化后的生物切削液位于油水分离箱5下部,生物切削液中剩余的沉淀物被油水分离箱5底部的收集漏斗11所收集,再通过引流管12将残余沉淀物排出。

41.储油箱6通过管路连接出油口,且储油箱6安装于油水分离箱5的外侧壁。净液箱7的进口通过管路连接第二出液口,净液箱7内储有有机硅消泡剂。且净液箱7和第二出液口之间的管路上设有自动止回阀13。二次净化后得到的生物切削液进入净液箱7并通过有机硅消泡剂杀灭好氧菌。

42.循环管路8连接净液箱7的出口,第二泵9设于净液箱7的出口,用于将净液箱7内净化后的生物切削液泵入循环管路8,然后经循环管路8输送至工作台,从而循环利用。净液箱7为圆筒形。

43.空气泵10连接循环管路8,用于向循环管路8内通入空气,以杀灭生物切削液中的厌氧菌。循环管路8上设有回水阀14。本实施例中空气泵10集成于循环管路8内部,其通过气管16与外部连通。

44.下面对本发明工作过程作进一步说明:

45.首先将使用后的生物切削液通过管路排入过滤箱1内,在过滤箱1内先通过石英砂过滤板2,将金属杂质、粉末和其他颗粒物过滤掉,经初步过滤后的生物切削液再通过过滤箱1底部的活性炭吸附网板3进行吸附剩余杂质和非金属脏物。

46.经过滤箱1过滤后的生物切削液通过第一泵4输送至油水分离箱5内,进行二次净化,此时经过过滤的生物切削液根据水油密度的不同,生物切削液中的废油漂浮在上方,上方的油层通过管路直接排进储油箱6,下部的剩余液体中的沉淀物被油水分离箱5底部的收集漏斗11所收集,通过引流管 12残余沉淀物排出。

47.经二次净化后的生物切削液通过自动止回阀13的控制,流进储有有机硅消泡剂的静液箱中,利用有机硅消泡剂杀灭好氧菌,最后静液箱中的生物切削液通过第二泵9传输至

循环管路8,通过空气泵10向循环管路8内通入空气以杀灭厌氧菌,实现生物切削液的再生循环利用。

48.本发明的优点表现在:

49.1.通过在过滤箱1过滤阶段进行石英砂过滤网板和活性炭吸附网板3的两种分层过滤,解决了传统切削液简单过滤带来的弊端,能够将切削液的各种杂质过滤的更加干净,以便于后续的净化处理,且采用石英砂过滤和活性炭吸附的物理过滤方式,可以节约成本,减轻费用。

50.2.在净化阶段,采用油水分离箱5利用油水密度不同的原理,将其油进行分离,进而将废油排出,剩余切削液通过超膜过滤网滤去细小杂质,然后进行杀菌处理。

51.3.在杀菌阶段,为了延长生物切削液的使用寿命,在生物切削液中都会加入一定量的杀菌剂、抗菌剂的,杀菌剂为被动型控制方法,抗菌剂为主动方式,减少细菌生存繁殖的空间,但这些都是传统已知的杀菌模式,且杀菌效果不太理想。因生物切削液变质发臭的首要根源来自厌氧菌和好氧菌,故先采用不溶于水的有机硅消泡剂来杀灭好氧菌,然后通过生物切削液在循环过程中通入的空气来杀灭厌氧菌,从而得到优质的再生切削液,实现生物切削液的循环利用。

52.本发明既能够将生物切削液过滤净化,又采用新颖的源头杀菌模式,从根源解决生物切削液杀菌难题,节约了加工成本,避免了生物切削液资源的大量浪费,有效实现了生物切削液的循环利用,达到环保和节约资源的双重目的。

53.上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式。即使对本发明作出各种变化,倘若这些变化属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则仍落入在本发明的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1