格构柱焊接加工用临时固定装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种建筑施工现场生产工具,尤其涉及一种格构柱焊接加工用临时固定装置。

背景技术:

2.随着城市建筑的日益发展,深基坑工程在城市建筑中愈发常见,深基坑工程支护体系中一般会采用混凝土支撑及栈桥梁板,下部设置立柱桩,立柱桩内设格构柱来保证混凝土支撑或栈桥竖向受力,施工现场常使用角钢和缀板焊接形成格构柱。

3.在格构柱的现场焊接作业中,由于格构柱采用角钢和缀板焊接构成,内部为空心结构且空心长度较大,现场格构柱焊接加工多采用钢筋头临时固定,无法保证角钢和缀板的连接精度,影响格构柱的加工质量,同时也存在一定的安全隐患。若在格构柱内部设置钢筋支架,虽能一定程度上提高角钢和缀板的焊接稳定性和精度,但在格构柱加工完成后无法取出钢筋支架,在格构柱的使用过程中会产生施工隐患。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种格构柱焊接加工用临时固定装置,能精确、稳定的定位格构柱的角钢,便于将缀板焊接在角钢上形成格构柱。

5.本实用新型是这样实现的:

6.一种格构柱焊接加工用临时固定装置,包括枕木、定位框架和角钢支撑件;若干根枕木相互平行设置并沿格构柱的轴向间隔布置于地面上,格构柱底部的两根角钢能垂直搁置在两根枕木上;其中一个定位框架置于地面上,若干个角钢支撑件的下端分别可拆卸式插接在其中一个定位框架上,若干个角钢支撑件的上端分别可拆卸式插接在另一个定位框架上,使每个角钢支撑件的下支撑端能贴合在格构柱底部的角钢上,格构柱顶部的角钢能搁置在角钢支撑件的上支撑端上。

7.所述的定位框架包括第一框架构件、第二框架构件和插接部;第一框架构件和第二框架构件的两端均设有插接部,一对第一框架构件和一对第二框架构件拼接成矩形框架结构;在第一框架构件与第二框架构件的连接节点处,第一框架构件端部的插接部与第二框架构件端部的插接部重叠设置,使角钢支撑件的端部能活动插接在矩形框架结构边角处的插接部内。

8.每个所述的角钢支撑件均包括纵向支撑杆和侧向支撑架,侧向支撑架呈c形结构并连接在纵向支撑杆的侧端,侧向支撑架的顶部和底部均呈直角结构,使侧向支撑架的底部直角能与格构柱底部的角钢匹配贴合,格构柱顶部的角钢能匹配搁置在侧向支撑架的顶部直角上;纵向支撑杆的上端和下端分别与插接部活动插接。

9.所述的纵向支撑杆的下端低于侧向支撑架的底面,使纵向支撑杆的下端插入在其中一个定位框架的插接部内时,侧向支撑架底面与枕木顶面之间的距离与格构柱的角钢的厚度相匹配。

10.所述的纵向支撑杆的上端高于侧向支撑架的顶面,纵向支撑杆上设有限位凸点,限位凸点位于侧向支撑架的顶面上方,且限位凸点与侧向支撑架顶面之间的距离不小于格构柱的角钢的厚度;另一个定位框架能搁置在限位凸点上。

11.所述的侧向支撑架的高度与格构柱顶部和底部的角钢的间距相匹配,侧向支撑架的宽度与格构柱的角钢的宽度相匹配。

12.所述的侧向支撑架内设有加强杆,加强杆平行设置在纵向支撑杆的旁侧。

13.所述的第一框架构件及其两端的插接部的总长度与格构柱底部两根角钢的间距一致,第二框架构件及其两端的插接部的总长度与格构柱相邻两块缀板的间距一致。

14.本实用新型与现有技术相比,具有以下有益效果:

15.1、本实用新型由于设有枕木和角钢支撑件,能通过枕木与角钢支撑件的侧向支撑架的底部直角精确定位格构柱底部的两根角钢,并通过角钢支撑件的侧向支撑架的顶部直角精确定位格构柱顶部的两根角钢,并为角钢提供稳定的临时支撑,从而便于角钢与缀板之间的焊接作业,形成格构柱,提高了格构柱的现场焊接质量和效率。

16.2、本实用新型由于设有定位框架,能连接和定位四个角钢支撑件,便于四个角钢支撑件的稳定放置,并通过第一框架构件和第二框架构件的长度选择满足不同的格构柱角钢设置间距的要求,从而使角钢支撑件能精准定位格构柱的四根角钢。

17.3、本实用新型拆装方便、快捷,便于周转循环利用,便于在建筑施工项目中制作尺寸统一的格构柱,结构稳定,不易变形,使用寿命长。

附图说明

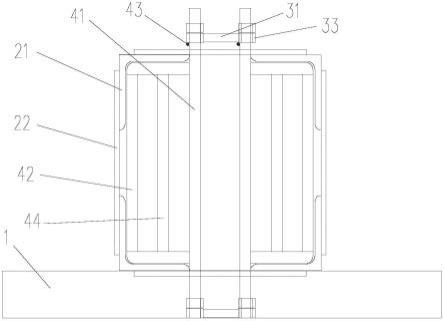

18.图1是本实用新型格构柱焊接加工用临时固定装置的俯视图;

19.图2是图1中a-a剖面图;

20.图3是本实用新型格构柱焊接加工用临时固定装置中第一框架构件的俯视图;

21.图4是本实用新型格构柱焊接加工用临时固定装置中第二框架构件的俯视图;

22.图5是本实用新型格构柱焊接加工用临时固定装置中角钢支撑件的侧视图。

23.图中,1枕木,21角钢,22缀板,31第一框架构件,32第二框架构件,33 插接部,41纵向支撑杆,42侧向支撑架,43限位凸点,44加强杆。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

25.请参见附图1和附图2,一种格构柱焊接加工用临时固定装置,包括枕木1、定位框架和角钢支撑件;若干根枕木1相互平行设置并沿格构柱的轴向间隔布置于地面上,格构柱底部的两根角钢21能垂直搁置在两根枕木1上;其中一个定位框架置于地面上,若干个角钢支撑件的下端分别可拆卸式插接在其中一个定位框架上,若干个角钢支撑件的上端分别可拆卸式插接在另一个定位框架上,使每个角钢支撑件的下支撑端能贴合在格构柱底部的角钢21上,格构柱顶部的角钢21 能搁置在角钢支撑件的上支撑端上。

26.利用枕木1对格构柱底部的两根角钢21提供支撑,通过若干个角钢支撑件对格构柱顶部的两根角钢21提供定位和支撑,通过定位框架将若干个角钢支撑连接成一个整体,角钢支撑件的数量可根据实际支撑需求确定,优选为四个,四个角钢支撑件通过两个定位

框架构成长方体框架结构,从而为格构柱的四根角钢21提供稳定的支撑和精确定位,进而便于将缀板22焊接在四根角钢21上。

27.请参见附图1至附图4,所述的定位框架包括第一框架构件31、第二框架构件32和插接部33;第一框架构件31和第二框架构件32的两端均设有插接部33,一对第一框架构件31和一对第二框架构件32拼接成矩形框架结构;在第一框架构件31与第二框架构件32的连接节点处,第一框架构件31端部的插接部33与第二框架构件32端部的插接部33重叠设置,使角钢支撑件的端部能活动插接在矩形框架结构边角处的插接部33内。

28.优选的,插接部33可采用螺母,螺母的尺寸可根据角钢支撑件的尺寸确定。通过一对第一框架构件31和一对第二框架构件32构成矩形框架结构,能对四个角钢支撑件形成连接和限位,用于控制四个角钢支撑件的设置间距,从而保证贴合在四个角钢支撑件上的角钢21的稳定性,且间距符合设计要求。

29.请参见附图2和附图5,每个所述的角钢支撑件均包括纵向支撑杆41和侧向支撑架42,侧向支撑架42呈c形结构并连接在纵向支撑杆41的侧端,侧向支撑架42的顶部和底部均呈直角结构,使侧向支撑架42的底部直角(即角钢支撑件的下支撑端)能与格构柱底部的角钢21匹配贴合,格构柱顶部的角钢21能匹配搁置在侧向支撑架42的顶部直角(即角钢支撑件的上支撑端)上;纵向支撑杆41 的上端和下端分别与插接部33活动插接。

30.纵向支撑杆41用于与矩形按框架结构的插接部33配合连接,实现角钢支撑件的纵向布设,侧向支撑架42能通过其顶部直角和底部直角为四根角钢21提供支撑和定位,便于角钢21的精确置放。

31.请参见附图2和附图5,所述的纵向支撑杆41的下端低于侧向支撑架42的底面,使纵向支撑杆41的下端插入在其中一个定位框架的插接部33内时,侧向支撑架42底面与枕木1顶面之间的距离与格构柱的角钢21的厚度相匹配。利用枕木1和侧向支撑架42为格构柱底部的两根角钢21提供限位放置,保证格构柱底部的两根角钢21的精确布设。

32.请参见附图2和附图5,所述的纵向支撑杆41的上端高于侧向支撑架42的顶面,纵向支撑杆41上设有限位凸点43,限位凸点43位于侧向支撑架42的顶面上方,且限位凸点43与侧向支撑架42顶面之间的距离不小于格构柱的角钢21的厚度;另一个定位框架能搁置在限位凸点43上。

33.优选的,限位凸点43距离纵向支撑杆41的上端6cm,可采用焊丝焊接形成,用于限制矩形框架结构下滑,同时不影响格构柱顶部的两根角钢21的设置。

34.请参见附图2,所述的侧向支撑架42的高度与格构柱顶部和底部的角钢21 的间距相匹配,侧向支撑架42的宽度与格构柱的角钢21的宽度相匹配。在置放角钢21时,角钢21的端部与纵向支撑杆41接触,角钢21的角部与侧向支撑杆 42的角部贴合,有利于保证角钢21的设置精度。

35.请参见附图2和附图5,所述的侧向支撑架42内设有加强杆44,加强杆44 平行设置在纵向支撑杆41的旁侧,能提高侧向支撑架42的结构强度。

36.请参见附图1,所述的第一框架构件31及其两端的插接部33的总长度与格构柱底部两根角钢21的间距一致,第二框架构件32及其两端的插接部33的总长度与格构柱相邻两块缀板22的间距一致。通过矩形框架结构严格限制四个角钢支撑件的设置间距,从而保证了置于四个角钢支撑件上的四根角钢21的设置间距能满足设计要求。

37.请参见附图1至附图5,本实用新型在格构柱焊接加工时的使用方法是:

38.1、格构柱焊接前保证加工场地地面平整硬化,无积水及较大坡度。

39.2、在地面上每间隔2m铺设枕木1,优选的,枕木1的尺寸为150mm(宽)

ꢀ×

100mm(高)

×

1000mm(长)。

40.3、枕木1铺设完成后,在枕木1上按照格构柱的角钢2的设计间距放置底层的两根角钢21,角钢21与枕木1垂直。

41.4、一根格构柱(约15m长)可采用3套定位框架和角钢支撑件,分别布置于格构柱的两端和中部。每套定位框架和角钢支撑件的布置方法是:

42.4.1,在地面上平行放置两根第一框架构件31,第一框架构件31垂直位于已放置的两根角钢21之间,在两根第一框架构件31之间放置两根第二框架构件32,形成矩形框架结构,且第一框架构件31端部的插接部33与第二框架构件32端部的插接部33重合。

43.第一框架构件31采用长度为77mm、直径为18mm的钢筋制成,第二框架构件32采用长度为462mm、直径为18mm的钢筋制成,插接部33采用内径为26mm 的螺母。

44.4.2,分别将四个角钢支撑件的纵向支撑杆41的下端对应插入在矩形框架结构的四个插接部33内,使四个角钢支撑件的侧向支撑架42的底部直角贴合在已放置的两根角钢21上。四个角钢支撑件的侧向支撑架42分别向两侧对称布置,以保证对格构柱的四根角钢21的有效贴合和支撑。

45.纵向支撑杆41采用长度为660mm、直径为25mm的钢筋制成,侧向支撑架 42采用一根长度为428mm、直径为25mm和两根长度为142mm、直径为25mm 的钢筋制成,加强杆44采用长度为428mm、直径为25mm的钢筋制成。

46.4.3,将两根第一框架构件31分别通过插接部33套接在四个角钢支撑件的纵向支撑杆41的上端并搁置在限位凸点43上,将两根第二框架构件32分别通过插接部33套接在四个角钢支撑件的纵向支撑杆41的上端并搁置在两根第一框架构件31上,形成矩形框架结构。

47.5、将格构柱顶部的两根角钢21搁置在四个角钢支撑件的侧向支撑架42的顶部直角上,四根角钢21通过四个角钢支撑件的上支撑端和下支撑端稳定设置,将缀板22根据设计要求焊接在角钢21上。

48.6、格构柱焊接加工完成后,依次拆除上部的第二框架构件32和第一框架构件31,再拆除四个角钢支撑件,最后移走下部的第二框架构件32和第一框架构件 31即可。

49.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围,因此,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1