高耐蚀不锈钢部件及其制造方法、不锈钢部件的热处理方法以及滚动轴承及其制造方法与流程

本发明涉及一种耐蚀性优异的高耐蚀不锈钢部件。

背景技术:

1、一般而言,在要求耐蚀性的滚动轴承中,使用以sus440c为代表的马氏体系不锈钢来作为轴承材料。然而,虽然sus440c包含16重量%(重量百分比)~18重量%的提高耐蚀性的铬,但为了确保硬度,其含碳量也高为0.95重量%~1.2重量%,由此会生成许多20μm左右的碳化铬,因此耐蚀性并不那么高。因此,不适合在暴露于强碱消毒液或海水、雨水等这样的严重的腐蚀环境下使用。此外,铁素体系不锈钢、奥氏体系不锈钢的耐蚀性比马氏体系不锈钢的耐蚀性优异,但铁素体系不锈钢、奥氏体系不锈钢的强度低,例如对于奥氏体系不锈钢而言,即使实施了冷加工,其硬度也为hrc40左右,几乎不用于滚动轴承。

2、因此,作为兼备高耐蚀性和高硬度的马氏体系不锈钢,如专利文献1那样开发了一种高耐蚀马氏体系不锈钢,其含有氮和钼来代替减少含碳量,从而兼顾了高耐蚀性和高硬度。

3、现有技术文献

4、专利文献

5、专利文献1:日本专利第5368887号公报

技术实现思路

1、发明所要解决的问题

2、专利文献1中所公开的高耐蚀马氏体系不锈钢固溶有较多氮,这样的固溶有较多氮的马氏体系不锈钢为了得到期望的硬度而在真空炉内被淬火。铬、钼是促进铁素体生成的元素,与此相对,氮是奥氏体稳定化元素,抑制铁素体生成。因此,在真空淬火时,当表层部的氮脱离时,氮浓度下降,由此铁素体抑制效果减弱,有时会在表层部生成铁素体而无法得到期望的硬度。在作为滚动轴承标准的jis b1511:1993中,要求滚动轴承的套圈的硬度处于hrc57~65的范围内,但本发明人确认了通过生成铁素体,表层部(从表面起大约深度50μm以内的范围)的硬度有时仅小于hrc55。

3、此外,铁素体为体心立方晶格构造,因此碳的固溶界限低。铁素体的碳的固溶限度在727℃下仅约0.02重量%。因此,当从奥氏体温度区进行冷却从而在表层部开始析出铁素体时,碳会向铁素体的外部排出。由此,碳富集于铁素体的周围而生成碳化铬。铁素体的周围的铬由于被用于碳化物中从而成为缺铬层,其结果为,也会产生铁素体周边的耐蚀性下降之类的问题。

4、本发明是鉴于上述情况而完成的发明,其目的在于提供一种表层部中不含有铁素体从而兼顾了高耐蚀性和高硬度的高耐蚀不锈钢部件。

5、用于解决问题的方案

6、本发明人发现:针对固溶有较多氮的高耐蚀马氏体系不锈钢,通过在氮分压1000pa以上且小于10000pa的氮环境中加热至1050℃~1120℃范围的温度而进行淬火,能抑制固溶的氮从表层部脱离,表层部不会生成铁素体组织。

7、本发明是基于上述认知而完成的发明,是如下的高耐蚀不锈钢部件:所述高耐蚀不锈钢部件按重量比计算含有0.35%~0.43%的c、0.5%以下的si、0.5%以下的mn、0.04%以下的p、0.04%以下的s、15%~17%的cr、0.1%~0.3%的w、1.5%~3.0%的mo、0.001%~0.005%的b、0.12%~0.18%的n,剩余部分由通过fe和不可避免的杂质形成的高耐蚀马氏体系不锈钢构成,所述高耐蚀不锈钢部件的整个外表面的表层部的基体组织为包含残余奥氏体和马氏体的双相混合组织,所述高耐蚀不锈钢部件的表面硬度为hrc57以上。在此,“表层部”是指从表面起至深度约50μm的范围。

8、在本发明的高耐蚀不锈钢部件中,整个外表面的表层部的基体组织呈现出包含残余奥氏体和马氏体的双相混合组织,因此表层部的铁素体的面积率为零,即不存在铁素体。其结果为,能得到hrc57以上的高表面硬度。此外,由于表层部中不存在铁素体,因此碳不会局部富集,因此能抑制因生成碳化铬而形成缺铬层,因此能提高耐蚀性。

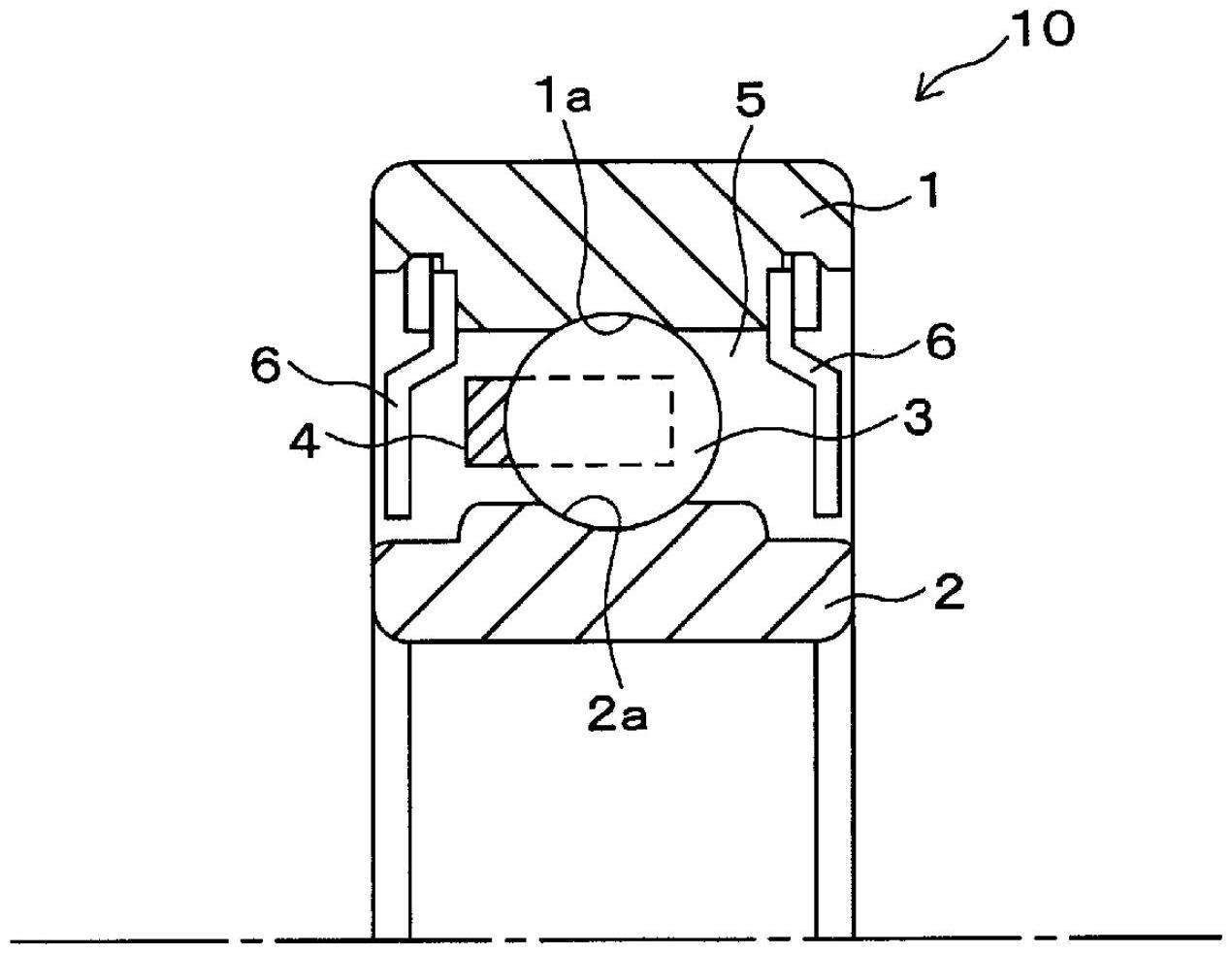

9、本发明的另一个特征为滚动轴承,所述滚动轴承的外圈和/或内圈由上述高耐蚀不锈钢部件构成。本发明的又另一个特征为组装件,所述组装件包括多个单体部件,其中,至少一个所述单体部件为上述高耐蚀不锈钢部件。

10、本发明的再另一个特征为高耐蚀不锈钢部件的热处理方法,包括以下步骤:准备中间部件,所述中间部件按重量比计算含有0.35%~0.43%的c、0.5%以下的si、0.5%以下的mn、0.04%以下的p、0.04%以下的s、15%~17%的cr、0.1%~0.3%的w、1.5%~3.0%的mo、0.001%~0.005%的b、0.12%~0.18%的n,剩余部分由通过fe和不可避免的杂质形成的高耐蚀马氏体系不锈钢构成;以及在氮分压1000pa以上且小于10000pa的氮环境中,将所述中间部件加热至1050℃~1120℃范围内的温度而进行淬火。本发明的再另一个特征是高耐蚀不锈钢部件的制造方法,包括上述高耐蚀不锈钢部件的热处理方法。

11、接着,对本发明中的成分的限定理由进行说明。需要说明的是,在以下说明中,只要无特别说明,“%”是指“重量%”。

12、·c:0.35%~0.43%

13、c是对确保钢部件的硬度(耐摩耗性)有效的成分,但由于也是奥氏体生成元素,因此当大量添加时,容易生成共晶碳化物,容易产生裂纹。此外,过度的添加会使耐蚀性也发生劣化,因此将确认具有良好的耐蚀性的0.43%设为上限。并且,将不会在热处理后的表层部生成铁素体并能得到hrc57以上的硬度的0.35%设为下限。

14、·si:0.5%以下

15、当过度含有si时,会使韧性显著下降,对热加工性有害,因此si宜少,考虑到制造成本,设为0.5%以下。

16、·mn:0.5重量%以下

17、mn是奥氏体稳定化元素,过度的添加会使残余奥氏体量增加,因此会使热处理后的硬度下降,使耐蚀性也发生劣化,除此之外,还容易经年产生尺寸变化。因此,mn宜少,考虑到制造成本,其含量设为0.5%以下。

18、·p:0.04%以下

19、p是会析出于晶粒边界从而引起冷脆性的成分,因此为了避免冷脆性,理想的是,p尽可能地少,为了兼顾制造成本,其含量设为0.04%以下。

20、·s:0.04%以下

21、s会使耐蚀性发生劣化或者使热加工性发生劣化,因此将其含量设为0.04%以下的范围。

22、·cr:15%~17%

23、对于不锈钢而言,cr会形成牢固的绝缘体覆盖膜,因此是为了得到高耐蚀性而不可或缺的元素,需要大量添加。在盐水喷雾试验结果中,当cr含量小于15%时,如后述的那样,即使n的含量充分,也无法得到良好的耐蚀性,因此将15%设为下限。然而,cr也可能会导致生成铁素体从而阻碍马氏体化。在cr的含量超过17%的情况下,会在淬火后的表层部生成铁素体,导致硬度下降,因此将17%设为上限。

24、·mo:1.5%~3.0%

25、mo具有提高n的固溶限度并且改善耐蚀性、提高淬火性的效果。为了得到这样的效果,需要添加1.5%以上的mo。然而,过度的添加会导致韧性下降并生成表层附近的铁素体,因此将3.0%设为上限。

26、·n:0.12%~0.18%

27、n是为了提高马氏体系不锈钢的热处理后的表面硬度和耐蚀性而非常有效的元素。为了得到这样的效果,n的含量需要为0.12%以上。另一方面,能制造出在比加压溶解法经济性的大气溶解中材料中不会产生气泡(blow)并能供实际应用的马氏体系不锈钢的固溶界限为0.18%,因此将0.18%设为上限。由此,抑制了制造成本。

28、·b:0.001%~0.005%

29、当添加b时,会析出bn从而对提高强度有效,并且会提高淬火性,为了得到该效果,需要添加0.001%以上的b。另一方面,过度的添加会导致韧性下降,因此将添加量的上限设为0.005%以下。

30、·w:0.1%~0.3%

31、w是提高耐蚀性并且作为固溶强化元素发挥作用而有助于提高强度的成分。为了得到该作用,需要添加0.1%以上的w。另一方面,过度的添加会导致韧性下降,因此将能无碍地得到性能的0.3%设为上限。

32、·基体组织

33、理想的是,基体组织是残余奥氏体占13体积%(体积百分比)以下且剩余部分包含马氏体的双相混合组织。通过将软质的残余奥氏体抑制在13体积%以下并将剩余部分设为马氏体,能确保hrc57以上的硬度。需要说明的是,基体组织是指除碳化物、氮化物以及夹存物之外的基体(基质)的组织。

34、发明效果

35、根据本发明,能提供一种表层部中不含有铁素体从而兼顾了高耐蚀性和高硬度的高耐蚀不锈钢部件。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!