一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备方法与流程

1.本发明涉及锂硫电池技术领域,特别是涉及一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备方法。

背景技术:

2.锂离子电池飞跃式的发展使得它在便携式电子设备以及汽车等应用中取得了巨大的成功。然而,锂离子电池不仅在能量密度方面的突破达到了极限,还深受生产成本的制约,目前已经无法满足电动汽车发展的持续需求。这时人们把目光投向了锂硫电池,其因具有较高的能量密度和低电极材料的成本,被人们认为是新兴电池系统中最具潜力的电池技术。锂硫电池具有1675mah/g的理论比容量,以及2600wh/kg的能量密度,而它的高能量密度主要依赖于硫正极和锂负极间的多电子氧化还原反应过程。但是锂硫电池要想实现商业化发展还面临着一些问题,例如活性物质导电率低和多硫化物溶解易造成“穿梭效应”等问题,最终导致电池的容量衰减和库伦效率低。所以这需要进一步合理设计电极的结构来提高电池的综合性能以及降低电池成本。cn108923030a公开了一种氮化钴/多孔碳片/碳布自支撑锂硫电池正极材料制备方法,该方法利用金属骨架作为前驱体,碳布作为载体,制备出一种具有丰富孔隙的自支撑结构的氮化钴/多孔碳片/碳布锂硫电池正极材料,并利用氮化钴纳米颗粒催化多硫化物来进一步改善材料的电化学性能。但该材料的制备方法过于复杂,并且多次利用煅烧将有机骨架与碳布和氮化钴结合不仅增加了能源的损耗,还增加了生产成本,这与我们开发锂硫电池的初衷相悖。

技术实现要素:

3.本发明主要目的是解决上述问题,提供了一种简单高效、成本低、能耗低的碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备方法以及锂硫电池的组装,其具体包括以下步骤:

4.(1)将桑树叶洗净、剪碎,加入去离子水并进行研磨,然后通过反复超声进一步破碎,再将其转移到无水乙醇和浓硫酸的混合液中,进行水热处理以碳化桑树叶,然后用去离子水进行洗涤,经过滤、洗至中性后,于60

‑

80℃过夜烘干,即得到一种基于桑树叶制备的生物碳,将其命名为p1,备用;

5.(2)在磁力搅拌下,将甘油和异丙醇混合均匀,然后加入三乙醇胺并搅拌5

‑

10min,再加入硫酸氧钛搅拌5

‑

10min,直至形成白色的溶胶液,然后在磁力搅拌下,加入p1并持续搅拌30min,进行微波加热,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料,将其命名为p2,备用;

6.(3)将p2置于硫酸中,然后在磁力搅拌下加入氯化硒搅拌10

‑

20min,转移至反应釜中进行水热反应,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳/硒掺杂的二氧化钛材料。

7.(4)首先将制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料与10

‑

40%的硫粉混合均匀,然后转移至管式炉中,以2℃/min的升温速率升温至120℃并加热2h;待加热结束后将产与超级导

电炭和聚偏氟乙烯按质量比7:2:1的比例称取,将其溶解于n

‑

甲基吡咯烷酮中,研磨成均匀的泥浆液,涂抹在铜箔上,待低温烘干后,再置于真空干燥箱中干燥12h,最后用切片机切成圆片;然后在氩气的手套箱中按顺序将电池的正极壳、垫片、锂片、电解液、隔膜、电解液、碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极片、垫片、负极壳进行组装,最后用电池压片机将电池密封。

8.优选地,步骤(1)所述的水热处理为在120

‑

200℃的温度下加热6

‑

24h。

9.优选地,步骤(2)所述的甘油、异丙醇、三乙醇胺和硫酸氧钛的质量体积比为(5

‑

10)ml:(15

‑

50)ml:(0.05

‑

0.5)ml:(1

‑

8)g。

10.优选地,步骤(2)所述的微波加热为在500

‑

800w功率条件下加热1

‑

3h。

11.优选地,步骤(2)所述的p1的添加量占p2的1

‑

5%。

12.优选地,步骤(3)所述的氯化硒的添加量占碳/硒掺杂的二氧化钛总质量的0.5

‑

10%。

13.优选地,步骤(3)所述的水热反应为在150

‑

200℃下加热12

‑

24h。

14.进一步地,上述制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料作为锂硫电池的正极材料,应用于锂硫电池领域。

15.与现有技术相比,本发明的技术方案具有如下有益效果:

16.(1)本发明提供了一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备方法,该方法具有易于制备、节约能源以及成本低等优点。

17.(2)本发明制备的一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料是一种掺有生物碳和硒的二氧化钛材料,他们的参与不仅提高了材料的导电性,还增加了材料的比表面积,为电化学反应增加了活性位点,使得硫原子能够均匀地分布在这种结构中,避免硫团聚以及多硫化物的相互作用,从而提高了硫的利用率,有利于电化学性能的提升。

具体实施方式

18.实施例1

19.一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备与锂硫电池的组装,包括如下步骤:

20.(1)将桑树叶洗净、剪碎,加入去离子水并进行研磨,然后通过反复超声进一步破碎,再将其转移到无水乙醇和浓硫酸的混合液中,在150℃下进行4h的水热处理以碳化桑树叶,然后用去离子水进行洗涤,经过滤、洗至中性后,于60℃过夜烘干,即得到一种基于桑树叶制备的生物碳,将其命名为p1,备用;

21.(2)在磁力搅拌下,将10ml甘油和20ml异丙醇混合均匀,加入0.5ml三乙醇胺搅拌10min,再加入6g硫酸氧钛搅拌10min,直至形成白色的溶胶液,然后在磁力搅拌下,加入p1并持续搅拌30min,在700w功率条件下进行1h微波加热,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料;在700w功率条件下微波加热1h,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料,将其命名为p2,备用;

22.(3)将4g p2置于硫酸中,然后在磁力搅拌下加入0.3g氯化硒搅拌20min,转移至反应釜中,在180℃进行12h的水热反应进,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳/硒掺杂的二氧化钛材料。

23.(4)首先将实施例1所制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料与30%的硫粉混合均匀,然后转移至管式炉中,以2℃/min的升温速率升温至120℃并加热2h;待加热结束后将产与超级导电炭和聚偏氟乙烯按质量比7:2:1的比例称取,将其溶解于n

‑

甲基吡咯烷酮中,研磨成均匀的泥浆液,涂抹在铜箔上,待低温烘干后,再置于真空干燥箱中干燥12h,最后用切片机切成圆片;然后在氩气的手套箱中按顺序将电池的正极壳、垫片、锂片、电解液、隔膜、电解液、碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极片、垫片、负极壳进行组装,最后用电池压片机将电池密封。

24.实施例2

25.一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备与锂硫电池的组装,包括如下步骤:

26.(1)将桑树叶洗净、剪碎,加入去离子水并进行研磨,然后通过反复超声进一步破碎,再将其转移到无水乙醇和浓硫酸的混合液中,在150℃下进行4h的水热处理以碳化桑树叶,然后用去离子水进行洗涤,经过滤、洗至中性后,于60℃过夜烘干,即得到一种基于桑树叶制备的生物碳,将其命名为p1,备用;

27.(2)在磁力搅拌下,将10ml甘油和20ml异丙醇混合均匀,加入0.5ml三乙醇胺搅拌10min,再加入6g硫酸氧钛搅拌10min,直至形成白色的溶胶液,然后在磁力搅拌下,加入p1并持续搅拌30min,在700w功率条件下进行1h微波加热,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料;在700w功率条件下微波加热1h,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料,将其命名为p2,备用;

28.(3)将5g p2置于硫酸中,然后在磁力搅拌下加入0.15g氯化硒搅拌20min,转移至反应釜中,在180℃进行12h的水热反应进,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳/硒掺杂的二氧化钛材料。

29.(4)首先将实施例2所制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料与20%的硫粉混合均匀,然后转移至管式炉中,以2℃/min的升温速率升温至120℃并加热2h;待加热结束后将产与超级导电炭和聚偏氟乙烯按质量比7:2:1的比例称取,将其溶解于n

‑

甲基吡咯烷酮中,研磨成均匀的泥浆液,涂抹在铜箔上,待低温烘干后,再置于真空干燥箱中干燥12h,最后用切片机切成圆片;然后在氩气的手套箱中按顺序将电池的正极壳、垫片、锂片、电解液、隔膜、电解液、碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极片、垫片、负极壳进行组装,最后用电池压片机将电池密封。

30.实施例3

31.一种碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料的制备与锂硫电池的组装,包括如下步骤:

32.(1)将桑树叶洗净、剪碎,加入去离子水并进行研磨,然后通过反复超声进一步破碎,再将其转移到无水乙醇和浓硫酸的混合液中,在150℃下进行4h的水热处理以碳化桑树叶,然后用去离子水进行洗涤,经过滤、洗至中性后,于60℃过夜烘干,即得到一种基于桑树叶制备的生物碳,将其命名为p1,备用;

33.(2)在磁力搅拌下,将10ml甘油和20ml异丙醇混合均匀,加入0.5ml三乙醇胺搅拌10min,再加入6g硫酸氧钛搅拌10min,直至形成白色的溶胶液,然后在磁力搅拌下,加入p1并持续搅拌30min,在700w功率条件下进行1h微波加热,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得

到一种碳掺杂的二氧化钛材料;在700w功率条件下微波加热1h,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳掺杂的二氧化钛材料,将其命名为p2,备用;

34.(3)将5g p2置于硫酸中,然后在磁力搅拌下加入0.03g氯化硒搅拌20min,转移至反应釜中,在180℃进行12h的水热反应进,然后将产物洗涤、过滤、干燥,即得到一种碳/硒掺杂的二氧化钛材料。

35.(4)首先将实施例3所制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料与20%的硫粉混合均匀,然后转移至管式炉中,以2℃/min的升温速率升温至120℃并加热2h;待加热结束后将产与超级导电炭和聚偏氟乙烯按质量比7:2:1的比例称取,将其溶解于n

‑

甲基吡咯烷酮中,研磨成均匀的泥浆液,涂抹在铜箔上,待低温烘干后,再置于真空干燥箱中干燥12h,最后用切片机切成圆片;然后在氩气的手套箱中按顺序将电池的正极壳、垫片、锂片、电解液、隔膜、电解液、碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极片、垫片、负极壳进行组装,最后用电池压片机将电池密封。

36.对比例1

37.本发明对比例1与实施例1的区别为在制备过程中未添加氯化硒,即制备了一种碳掺杂的二氧化碳材料。

38.对比例2

39.本发明对比例2与实施例1的区别为在制备过程中未添加氯化硒和桑树叶制备的碳化物,即制备了一种二氧化碳材料。

40.对比例3

41.本发明对比例3选用商业二氧化钛作为对比。

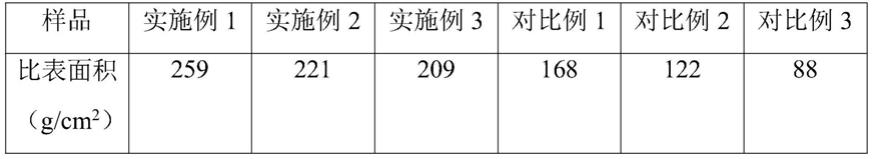

42.(1)氮气吸附脱附测试

43.对本发明实施例1

‑

3和对比例1

‑

3所制备的材料进行氮气吸附脱附测试,表征材料的比表面积,其具体步骤如下:首先将材料装入测试管中,然后安装到脱气仪上,在110℃下进行12h的脱气;待样品脱气结束后,将其固定到氮气吸附脱附仪上,然后在液氮环境中,开始自动化氮气吸附脱附测试。测试结束后,即可获得材料的比表面积的数据,具体如表1所示。

44.表1:本发明实施例1

‑

3和对比例1

‑

3所制备材料的比表面积

[0045][0046]

由表1可知,本发明实施例1

‑

3所制备的碳/硒掺杂的二氧化钛材料具有较大的比表面积,其是对比例1

‑

3所制备的材料的1.2

‑

2.9倍,这可归因于碳、硒掺杂的缘故,为二氧化钛增加了比表面积,也提供了更多的反应活性位点。

[0047]

(2)电化学循环性能测试

[0048]

将电池置于蓝电电池测试仪的电池通道中,然后设定蓝电电池测试仪的程序参数,将材料的理论比容量设置为1672mah/g,电压测试区间设置为1.5

‑

3v,电流密度设置为167.2ma/g,充放电测试次数设置为500次。待上述测试结束后,可从蓝电电池系统中得到电

池循环次数与比容量的数据信息,其具体数据如表2所示。

[0049]

表2:本发明实施例1

‑

2和对比例1

‑

3所制备材料的循环性能表

[0050][0051]

由表2数据可观察到,本发明实施例1和实施例2制备的锂硫电池的首圈放电比容量分别为894.4mah/g和851.4mah/g;其100圈的放电比容量分别为758.9mah/g,746.5mah/g;其300圈的放电比容量分别为693.4mah/g,701.5mah/g;其500圈的放电比容量分别为672.3mah/g,672.5mah/g;由此可计算出实施例1和实施例2制备的锂硫电池在循环100圈时的容量损失率分别为15.1%和12.3%,在循环300圈时的容量损失率为22.9%和18.3%,在循环500圈时的容量损失率为25.9%和22.4%。由此可以看出,实施例1和实施例2所制备的材料在前100圈循环中容量损失较多,当循环到300圈后,材料循环处于稳定循环状态,其容量损失率较低;并且还发现实施例1的掺硫占比为30%,实施例2的掺硫占比为15%,但两者表现出相似的循环容量,没有因为掺硫占比不同,产生巨大的差异,这是由于实施例1中的碳/硒掺杂更多,从而提高了硫的利用率。

[0052]

由表2数据还可以可观察到,本发明实施例1、对比例1、对比例2和对比例3的首圈放电比容量为894.4mah/g,516.4mah/g,152.8mah/g和145.6mah/g;其100圈放电比容量分别为758.9mah/g,416.7mah/g,79.3mah/g和76.5mah/g,由此可以看出,相较对比例1

‑

3所制备的材料,本发明实施例1所制备的材料具有较高的储锂容量。对比例2和对比例3所制备的纯二氧化钛材料由于容量大幅度下降,无法循环到第500圈、甚至300圈,然而实施例1所制备的碳/硒掺杂的二氧化钛可以顺利循环500圈,且保持良好的循环效率,这是由于碳/硒的掺杂为锂离子的嵌入嵌出和硫原子及其还原产物提供了更多的反应活性位点。

[0053]

(3)电化学阻抗谱测试

[0054]

将电池置于auto lab的电化学工作站的电池夹中,设定电压测试区间为1.5

‑

3v,然后以0.5mv/s的扫描速率进行测试,其电阻具体数据如表3所示。

[0055]

表3:本发明实施例1

‑

3和对比例1

‑

3的电化学阻抗表

[0056]

项目实施例1实施例2实施例3对比例1对比例2对比例3

电阻73ω69ω77ω132ω174ω152ω

[0057]

从表3可以观察到,实施例1

‑

3所制备的电池具有较小的阻抗值,这是由于碳/硒掺杂加快了电子的传输,提高了材料的导电性,进而使其具有优异的电化学性能,进一步验证了碳/硒掺杂的二氧化钛锂硫电池正极材料具有较好的电化学循环性能。

[0058]

以上所述是本发明的优选实施方式而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和变动,这些都属于本发明的保护范围。这些改进和变动也视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1