一种液态水泥增效剂的制作方法

1.本申请涉及混凝土添加剂领域,更具体地说,它涉及一种液态水泥增效剂。

背景技术:

2.水泥增效剂是一种用于减少混凝土生产过程中水泥用量的添加剂。在混凝土的生产过程中,水泥通过水化反应,可以将骨料成分粘结在一起,形成凝胶体系,进而将粗骨料和细骨料结合在一起,使得混凝土产生强度。但是,水泥在使用过程中,部分水泥的水化不充分,只是以填充成分存在于混凝土结构中,因此,为了让混凝土内形成充分的凝胶结构,往往需要添加较多的水泥,这也在另一方面造成了混凝土整体的强度受限。添加水泥增效剂的目的,就是让水泥可以在混凝土体系中更加充分地反应,从而减少水泥的用量,提高混凝土的强度。

3.目前的水泥增效剂主要以聚羧酸类化合物为主,聚羧酸类化合物可以提高水泥的分散性,进而使水泥在混凝土体系中具有较好的分散性,从而更容易参加反应,减少水泥填充体系的形成。但是在上述过程中,水泥的反应平衡有限,形成的凝胶结构强度一般,有较大的提高空间。

技术实现要素:

4.为了提高水泥水化形成凝胶后混凝土结构的强度,本申请提供一种液态水泥增效剂。

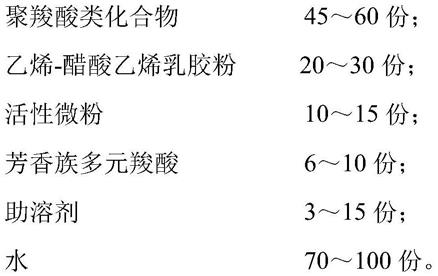

5.本申请所提供的一种液态水泥增效剂,具体采用如下技术方案:一种液态水泥增效剂,包括如下质量份的组分:

6.在上述技术方案中,选用了聚羧酸类化合物和乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉作为促进分散体系,聚羧酸类化合物是一种高效表面活性剂,可以同时减少水泥和水的用量,且对水泥的分散性有较好的提高效果,而乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉一般用于砂浆的制备,具有一定的成膜保水性能,在本申请中,乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉可以在加工过程中,在部分骨料的外表面形成膜状的结构,进而提高整体分布的均匀性。上述二者共同混用,目的在于保持混凝土凝结前的流动性和均匀性,从而提高水泥的分散性。

7.活性微粉的目的在于催化水泥水化反应的进行,从而使凝胶体系可以较快的形

成。芳香族多元羧酸使本申请技术方案的关键所在,芳香族多元羧酸具有多向偶联效果,多元羧基可以与水泥中的钙、铝形成螯合体系,进而形成网格状结构。同时,芳香族多元酸的螯合性能更强,对于未参与水化反应的水泥,添加芳香族多元酸可以较好的将其偶联在一起,因此对于混凝土的强度有较强的提高。另外,相较于脂肪族多元酸,芳香族多元酸具有更强的偶联能力,形成网格结构之后刚性较强,因此对于成型的混凝土强度具有较强的提高效果。另外,活性微粉表面的强反应性也可以促进芳香族多元羧酸的反应,无论是通过极性作用力或者是通过π键相互作用力,进一步提高整体的强度。助溶剂的目的则在于提高芳香族多元酸在水中的溶解性,使上述反应更容易发生,同时也有助于提高整体的均匀度和流动性。

8.综上所述,在本申请中,在添加聚羧酸类化合物和和乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉,提高水泥颗粒分散性能的同时,通过添加芳香族多元羧酸对未参与水化反应的水泥颗粒进行再次偶联反应,形成更加牢固的交联网络结构,从而减少水泥的用量,进而提高混凝土的强度。

9.可选的,所述芳香族多元羧酸中,包括两个及以上通过单键相连的芳香环,所有的羧基不位于同一芳香环上。

10.在上述方案中,芳香环之间通过单键相连,具有一定的旋转性,可以使偶联更加容易发生,不会因为分子内的扭曲力过大而导致反应难以发生。当所有的羧基不在同一芳香环上时,该芳香族多元酸分子可以更好地与多个钙原子发生配位,而非与同一个该原子配位形成螯合物,有助于体系中形成更多更复杂的交联结构,使最终得到的混凝土强度更高。

11.可选的,所述芳香环为苯环,所述芳香环上链接有至少一个氨基或亚氨基。

12.氨基或者亚氨基一方面具有辅助配位的效果,提高配位螯合的强度,使形成的交联网络强度更高。同时也可以调整水凝胶体系中的ph值,使水化反应可以顺利发生。

13.可选的,所述聚羧酸类化合中含有硅烷官能团。

14.采用带有硅烷官能团的聚羧酸类化合物,一方面可以增大聚羧酸类化合物与水泥颗粒之间的结合能力,使水泥可以更加均匀地分散,对于混凝土的和易性有着较好的影响,同时,包面附着有硅烷偶联剂的水泥颗粒中,钙、铝离子在与芳香族多元羧酸发生配位后,形成的网络结构更加稳定,由于在本申请中,加入上述增效剂后混凝土的水化反应进程较为稳定,因此形成稳定的网络结构有助于提高水化反应过程中体系的复杂度,钙硅凝胶体系和有机网络体系相互掺杂交联,得到具有更好强度的混凝土结构。

15.可选的,所述聚羧酸类化合物的分子量为30000~100000。

16.选用分子量30000~100000范围内的聚羧酸类化合物,一方面对于水泥颗粒的包覆效果和润滑效果较好,同时对芳香族多元羧酸反应性的影响也较小。

17.可选的,所述聚羧酸类化合物通过大分子醚单体、不饱和羧酸与硅烷功能单体聚合得到,所述不饱和羧酸和硅烷功能单体的物质的量之比为(5~8)∶1。

18.控制不饱和羧酸和硅烷功能单体的比值为(8~10)∶1后,可以使该增效剂具有更好的增效效果,进一步减少水泥的用量的同时,提高混凝土的强度。

19.可选的,所述不饱和羧酸为丙烯酸、顺丁烯二酸、甲基丙烯酸、顺丁烯二酸酐中的一种,所述硅烷功能单体为硅烷偶联剂,为所述大分子醚单体为聚氧乙烯烷基酚醚。

20.上述技术方案中,首先选择了聚氧乙烯烷基酚醚作为大分子醚单体,相较于聚氧

乙烯脂肪族醚,该化合物可以与芳香族多元酸之间形成π

‑

π堆叠,进而控制对二者的分子链走向产生的一定的影响和限位,使得在水化反应发生的过程中,已形成的交联结构不易散开和断裂,进一步提高混凝土成型后的强度。

21.可选的,还包括质量份为3~6份的石膏。

22.石膏的加入可以调节体系中钙离子的含量,进一步提高钙离子与芳香族多元羧酸的交联程度,使得形成的网状结构更密,同时由于石膏中的钙离子为游离钙离子,可以起到一定的缓凝作用的同时,在水化反应过程中也可以起到填补空隙的作用,进一步提高混凝土的致密度,减少混凝土中的空隙。

23.可选的,所述助溶剂为乙二醇、1,3

‑

丙二醇、丙三醇中的一种。

24.在上述技术方案中,次啊用多元醇作为助溶剂,多元醇可以起到辅助润滑的效果,且对于混凝土本身的强度和水化反应的进程影响较小,同时也可以使芳香族多元酸充分溶解,使得反应可以顺利进行。

25.可选的,所述活性微粉为活性硅微粉和陶瓷粉的组合物,所述活性硅微粉和陶瓷粉的质量比为(3~4)∶1。

26.活性硅微粉具有很好的反应活性,可以促进水化反应的进行,减少水泥的用量,陶瓷粉并不会参与反应,但是具有较好的填充性能,可以填充混凝土在水化反应过程中因体积收缩形成的空隙,进一步提高混凝土的性能。

27.综上所述,本申请至少包括如下一种有益效果:1.在本申请中,采用了聚羧酸类化合物和乙烯醋酸乙烯胶粉提高水泥的分散性,同时添加芳香族多元羧酸,提高体系的交联程度,有助于减少水泥的用量,同时提高混凝土的机械强度。

28.2.在本申请的进一步设置中,进一步添加了石膏,通过石膏提供游离钙离子对混凝土中水化反应形成的凝胶体系中的空隙进行填充,进一步提高混凝土的强度。

具体实施方式

29.以下结合实施例对本申请作进一步详细说明。

30.在以下具体实施方式中,部分化合物的来源如表1所示。表1、部分成分来源表成分参数来源辛基酚聚氧乙烯醚npeo

‑

7amresco硅烷偶联剂kh570 国药集团双氧水质量分数20%博鳌中诚化工月桂酸聚氧乙烯醚peg200dlamresco乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉ldm 1646p瓦克公司活性硅微粉400目连云港淼晶硅材料陶瓷粉200目国瓷材料粗集料5~30mm石灰石临安清凉峰细集料5~10mm石灰石临安清凉峰砂机制砂喜欣砂石

普通硅酸盐325水泥 三狮水泥厂

31.制备例1~12为聚羧酸类化合物的合成方法。

32.制备例1,聚羧酸类化合物,通过水溶液自由基聚合方法合成,具体如下:在水溶液中,加入浓度为20mm的辛基酚聚氧乙烯醚,升温至80℃,并按照充分混合均匀后,按照0.2mm的浓度加入抗坏血酸,按照0.5mm的浓度加入双氧水,随后滴加甲基丙烯酸和硅烷偶联剂kh570的混合溶液,甲基丙烯酸的滴加质量为辛基酚聚氧乙烯醚的0.1倍,硅烷偶联剂与甲基丙烯酸的物质的量之比为1:5,滴加时间为2h,滴加完毕后保温反应12h,随后在80℃下减压蒸馏,除去溶剂,再冷却至室温。

33.制备例2,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,硅烷偶联剂kh570与甲基丙烯酸的物质的量之比为1:8。

34.制备例3,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,硅烷偶联剂kh570与甲基丙烯酸的物质的量之比为1:12。

35.制备例4,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,硅烷偶联剂kh570与甲基丙烯酸的物质的量之比为1:3。

36.制备例5,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,用等物质的量的丙烯酸替代甲基丙烯酸。

37.制备例6,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,用等物质的量的顺丁烯二酸替代甲基丙烯酸。

38.制备例7,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,用等物质的量的顺丁烯二酸酐替代甲基丙烯酸。

39.制备例8,聚羧酸类化合物,通过如下方法制备:配置10mm月桂酸聚氧乙烯醚,升温至50℃并搅拌均匀,按照0.1mm的浓度加入巯基乙酸作为引发剂,按照0.5mm的浓度加入抗坏血酸,按照0.5mm的浓度加入双氧水,10min内滴加完毕,之后滴加丙烯酸和kh570混合溶液,滴加完毕后,继续保温反应5h,随后在80℃下减压蒸馏,除去溶剂,再冷却至室温。

40.制备例9~12,聚羧酸类化合物,与制备例1的区别在于,通过调节辛基酚聚氧乙烯醚的浓度和反应时间,并对引发剂、氧化剂和还原剂的浓度按照大分子醚单体的变化倍数做相同的比例的调节,从而得到不同分子量范围的聚羧酸类化合物。制备例1~12中,聚羧酸类化合物制备时,所添加的大分子醚单体、保温反应时间及最终得到聚羧酸类化合物的分子量具体情况如表2所示。表2、制备例1~12中聚羧酸化合物分子量调节情况

41.在上述制备例中,分子量通过凝胶色谱仪测定,以质量浓度为0.1%的硝酸钠水溶液为流动相,在35℃下控制流速为1ml/min,进样量为20μl的条件下测试,以聚苯乙烯作为标准物质,做出相对分子质量的基线。

42.在上述制备例的基础上,设置如下实施例。

43.实施例1,一种液态水泥增效剂,通过向水中加入聚羧酸类化合物、乙烯

‑

醋酸乙烯胶粉、活性微粉、芳香族多元羧酸和助溶剂加入到水中,搅拌均匀得到。

44.其中,芳香族多元羧酸选用4,4

‑

二甲酸联苯,聚羧酸类化合物选用制备例1中制备得到的聚羧酸类化合物。助溶剂为乙二醇。具体成分比例如表3所示。

45.实施例2~3,一种液态水泥增效剂,与实施例1的区别在于,聚羧酸类化合物、乙烯

‑

醋酸乙烯胶粉、活性微粉、芳香族多元羧酸、助溶剂和水的比例如表3所示。

46.另外,对于上述实施例,设置如下对比例1~4,与实施例1的区别在于,乙烯

‑

醋酸乙烯胶粉、活性微粉、芳香族多元羧酸、助溶剂中缺乏某一项组分,具体物质的比例如表3所示。表3、实施例1~3及对比例1~4中成分表(质量份)

47.实施例6~16,一种液态水泥增效剂,与实施例4的区别在于,聚羧酸类化合物分别选用制备例2~12中的聚羧酸类化合物。

48.实施例17,一种液态水泥增效剂,与实施例4的区别在于,聚羧酸类化合物选用型号为购买自科隆集团的spc

‑

100标准型聚羧酸高性能减水剂。

49.实施例18~22,一种液态水泥增效剂,与实施例4的区别在于,芳香族多元酸具体选用的物质如表4所示。表4、实施例1~22中选用芳香族多元羧酸的分子式

50.实施例23,一种液态水泥增效剂,与实施例18的区别在于,还包括质量份为3份的石膏。

51.实施例24,一种液态水泥增效剂,与实施例18的区别在于,还包括质量份为6份的石膏。

52.实施例25,一种液态水泥增效剂,与实施例18的区别在于,所述助溶剂为1,3

‑

丙二醇。

53.实施例26,一种液态水泥增效剂,与实施例18的区别在于,所述助溶剂为丙三醇。

54.另外,针对芳香族多元羧酸,设置如下对比例:对比例5,一种液态水泥增效剂,与实施例17的区别在于,用等物质的量的丁二酸替代芳香族多元酸。

55.对比例6,一种液态水泥增效剂,与实施例17的区别在于,用等物质的量的4,4

‑

二氨基联苯。

56.对于上述实施例和对比例,采用如下方式,制得式样,并对式样进行测定。

57.式样1,按照粗集料1200份、细集料650份、水120份、砂1080份的质量比,并质量份为300份的普通硅酸盐325水泥,按照总质量3

‰

的比重,掺入实施例1~25及对比例1~6中的液态水泥增效剂,搅拌200s,并浇铸成30cm

×

30cm

×

30cm的立方块,浇铸完成后静置24h,随后拆模养护即可。

58.式样2,按照粗集料1230份、细集料650份、水100份、砂1110份的质量比,并质量份为250份的普通硅酸盐325水泥,按照总质量3

‰

的比重,掺入实施例1~25及对比例1~6中的液态水泥增效剂,搅拌200s,并浇铸成30cm

×

30cm

×

30cm的立方块,浇铸完成后静置24h,随后拆模养护即可。

59.式样3,按照粗集料1260份、细集料650份、水80份、砂1140份的质量比,并质量份为200份的普通硅酸盐325水泥,按照总质量3

‰

的比重,掺入实施例1~25及对比例1~6中的液态水泥增效剂,搅拌200s,并浇铸成30cm

×

30cm

×

30cm的立方块,浇铸完成后静置24h,随后拆模养护即可。

60.对于上述三种式样,分别在混凝土拌合完毕后测定其拌合后30min时的坍落度,同时在坍落完成后,通过敲击的方式判断混凝土拌合物的粘聚性,若坍落形成的锥体逐渐下沉,说明粘聚性好,若出现开裂崩塌现象,则说明粘聚性较差。同时,式样养护28天后抗压强度。

61.对于实施例1~5及对比例1~4,测定结果如表5所示。表5、实施例1~5及对比例1~4实验结果对照

62.通过上述实验数据可知,采用本申请中所用的液态水泥增效剂,在制备混凝土的过程中,可以有效提高混凝土拌合物的内聚力和流动性,而且在流动性提高的同时,养护28天后混凝土的强度也有明显的提高。在本申请中,随着所用水泥的量的减少,坍落度的损失较小,且强度有小量提高,证明了次啊用本申请中的液态水泥增效剂,可以有效降低水泥的用量,具有减胶增强的效果。

63.在对比例1中,缺少乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉,对于混凝土的流动性有着较大的影响。由于在本申请中,液态水泥增效剂的交联能力较强,因此在缺少乙烯

‑

醋酸乙烯乳胶粉时,整体流动性大幅下降,造成分布不均匀,体系中空隙较多,进而使混凝土强度降低。对比例2中缺少活性微粉,对水化反应的进程有不利影响,进而导致混凝土强度下降。对比例3和对比例4分别缺少芳香族多元羧酸和助溶剂,在缺乏助溶剂的情况下,芳香族多元羧酸在体系中分散性较差,难以实现交联的效果,对于混凝土的强度也有较大的不良影响。

64.在实施例4和实施例5中,相较于实施例1,额外添加了陶瓷粉,陶瓷粉一方面可以在体系中起到润滑作用,同时也具有填充空隙、提高强度的效果。

65.对于实施例6~16,测定结果如表6所示表6、实施例5~15实验结果对照

通过上述实验数据可知,在聚羧酸类化合物的选取中,芳香族聚羧酸化合物相较于脂肪族聚羧酸化合物,在提高混凝土强度方面具有一定的优势。在实施例6~9中,对硅烷偶联剂的加入量进行了调整,当硅烷成分过多时,对于混凝土的强度反而有负面影响,申请人认为此处原因可能是硅烷本身通过分子间作用力与多元芳香族羧酸发生了竞争,进而有部分较弱的作用力取代了较强的作用力,反而减弱了混凝土的内聚力。

66.实施例17中,采用不含有机硅组分的聚羧酸类化合物,整体流动性相较于实施例6较差,且随着水泥用量的减少,坍落度下降趋势更加明显,内聚力也较弱。

67.实施例18~22的测定结果如表7所示。表7、实施例18~22及对比例5~6实验结果对照

68.通过上述实验数据可知,在本申请中,芳香族多元羧酸,相较于对比例5中的脂肪族多元羧酸(丁二酸),和对比例6中的芳香族多元胺(4,4

‑

二氨基联苯),具有更好的配位能力和结合强度,对混凝土拌料的内聚力和混凝土成型后的强度有着不利的影响。

69.在实施例19和实施例22中,采用了带有氨基或亚氨基的芳香族多元羧酸,该类芳香族多元羧酸具有更好的配位能力,结合力较强,同时也可以调节聚羧酸类化合物对于水泥颗粒的分散和包覆性能,使得混凝土拌合料的流动性较好,且具有较强的内聚力。

70.实施例23~26的测定结果如表8所示。表8、实施例23~26实验结果对照

71.通过上述实验数据可知,在本申请中,额外添加是石膏后,可以通过石膏中的钙离子形成更加细致的网格结构,进一步提高成型后混凝土的强度。

72.本具体实施例仅仅是对本申请的解释,其并不是对本申请的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1