一种耐低温锂离子电池负极材料及其制备方法与流程

本发明属于锂电池,具体涉及一种耐低温锂离子电池负极材料及其制备方法。

背景技术:

1、锂电池相比铅酸电池、镍氢电池、镍镉电池具有更高的能量密度、更宽的工作温度范围以及更长的循环寿命的优点,使其在市场上长期占据着主流地位。随着锂离子电池的广泛使用,对其环境适应性也提出了更高的要求,现在的电子产品和新能源汽车有时须在温度很低的环境中使用,相对常规环境而言,锂离子电池在极端条件下,如在北方的极寒条件,使用时性能会明显恶化。

2、目前锂离子电池负极材料主要有以下几类:

3、1、石墨类负极材料:

4、人造石墨:具有较高的理论容量(372mah/g)、良好的循环稳定性和较低的成本,是目前最广泛使用的负极材料之一。

5、天然石墨:具有较高的理论容量和较低的成本,但循环稳定性和导电性略逊于人造石墨。

6、硬碳/软碳:具有较高的能量密度和良好的循环性能,但首次库伦效率较低。

7、2、硅基负极材料:

8、硅:具有极高的理论容量(4200mah/g),是理想的高能量密度负极材料,但存在体积膨胀大、循环稳定性差的问题。

9、硅氧化物:相比纯硅,具有更好的循环稳定性,但容量较低。

10、3、锡基负极材料:

11、锡:理论容量高达990mah/g,但同样面临体积膨胀和循环稳定性的问题。

12、锡氧化物:通过形成纳米结构或与其他材料复合,可以提高循环稳定性。

13、4、钛酸锂(li4ti5o12):

14、具有优异的循环稳定性和安全性,但能量密度较低,主要应用于快速充放电和高温环境下的电池。

15、5、金属氧化物负极材料:

16、锰酸锂(limn2o4):具有成本低、环境友好等优点,但存在循环性能和热稳定性问题。

17、镍酸锂(linio2):具有较高的能量密度,但循环稳定性和安全性较差。

18、6、金属硫化物负极材料:

19、硫化铁(fes2):具有较高的理论容量,但循环稳定性和环境稳定性需要进一步改善。

20、7、合金类负极材料:

21、锗(ge):具有较高的理论容量,但同样面临体积膨胀问题。

22、8、碳基复合材料:

23、结合了碳材料和其他元素或结构的优势,如石墨烯、碳纳米管等,以提高导电性、增大表面积、改善结构稳定性。

24、9、新型负极材料:

25、包括金属有机框架(mofs)、共价有机框架(cofs)和其他新型结构材料,这些材料在提高能量密度和循环稳定性方面显示出潜力。

26、在超低温环境下,上述锂离子电池负极材料的性能会受到影响,存在以下技术缺陷:离子扩散速率降低,超低温会减缓锂离子在负极材料中的扩散速率,导致充放电过程中的锂离子嵌入和脱出速度下降。电子导电性下降,超低温环境下,负极材料的电子导电性降低,增加了电池内阻,影响了电池的整体充放电性能。体积膨胀问题,对于某些负极材料,如硅和锡基材料,在充放电过程中会发生显著的体积变化,低温会加剧这种膨胀,可能导致材料破裂和电极结构损坏。sei膜稳定性差,在超低温条件下,负极表面形成的固体电解质界面(sei)膜可能不稳定,影响电池的循环稳定性和安全性。电解液粘度增加,超低温会导致电解液粘度增加,离子迁移率降低,从而影响锂离子在负极材料中的传输。首次库伦效率降低,超低温下,负极材料与电解液之间的反应可能更加缓慢,导致首次充放电效率降低。循环稳定性差,超低温环境下,电池的循环稳定性通常会变差,电池在多次充放电后容量衰减加快。热失控风险,虽然超低温通常降低热失控的风险,但在某些情况下,如快速充电或电池内部短路,超低温可能导致电池内部温度分布不均,引发热失控。充电接受能力降低,超低温下,电池的充电接受能力降低,可能导致充电不足或充电效率低下。材料性能不一致,不同的负极材料在超低温下的性能表现不一致,某些材料可能完全无法工作或性能大幅下降。

27、目前已有耐低温锂电池的报道,例如:cn117936916a、cn116470121a、cn114373977a、cn114006043a、cn113659191a、cn113594437a、cn114068892a等,但是影响电池耐低温的因素众多,上述专利仅解决了部分耐低温的问题,仍然还有众多的问题有待改进,例如,对于负极材料的改进,因此,仍然需要更多的耐低温锂离子电池。

28、可见,在超低温环境下,锂离子电池的性能会受到严重影响,其容量保持率、循环稳定性及倍率性能都会大幅下降,这限制了锂电池在超低温环境中的应用。因此,开发一种能在耐低温环境下保持优良性能的锂离子电池,具有重大的实际应用价值。

技术实现思路

1、本发明提供了一种耐低温锂离子电池负极材料及其制备方法,旨在解决现有锂电池在超低温环境下性能下降的问题。

2、有鉴于此,本发明的目的之一在于提供一种耐低温锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:

3、s1.片状纳米二氧化钛的制备:

4、将钛酸异丁酯加入到乙醇和水的混合溶剂中,搅拌均匀,添加氯化铌得到溶液a,将氢氟酸缓慢滴加到溶液a中,对溶液a进行过滤、洗涤和干燥,得到滤渣,对滤渣进行焙烧,获得片状纳米二氧化钛;

5、s2.包裹多孔碳:

6、将步骤s1中制备的片状纳米二氧化钛在糖类化合物的水溶液中浸泡一段时间,取出片状纳米二氧化钛,冷冻干燥,将冷冻干燥后的片状纳米二氧化钛放入管式炉中退火,得到多孔碳包裹的片状纳米二氧化钛c@tio2;

7、s3.沉积硫:

8、将步骤s2中制备的多孔碳包裹的片状纳米二氧化钛c@tio2加入到硫代硫酸钠水溶液中,分散均匀,得到溶液b,在溶液b中加入hcl溶液进行歧化反应,反应液过滤得到滤渣,滤渣经去离子水洗涤和干燥,获得硫/多孔碳/二氧化钛复合材料s@c@tio2。

9、在一些实施方案中,在步骤s1中,所述片状纳米二氧化钛的制备方法包括:将钛酸异丁酯加入到50~100ml体积比为1:1~2:1的乙醇和水的混合溶剂中,搅拌均匀,配制成浓度为0.1~0.5mol/l的钛酸异丁酯溶液,在钛酸异丁酯溶液中添加氯化铌得到溶液a,使得溶液a中氯化铌的浓度为0.05~0.08mol/l,在2000~4000rpm转速下剧烈搅拌溶液a,并将氢氟酸缓慢滴加到溶液a中,在160~240℃下反应24~48h,反应完毕后,冷却至室温并静置12~24h,过滤得到滤渣,滤渣依次经水洗涤、甲醇洗涤、干燥和焙烧,获得片状纳米二氧化钛。

10、在一些实施方案中,在步骤s1中,所述焙烧的条件为:在空气中,在300~350℃下焙烧2~4h。

11、在一些实施方案中,在步骤s2中,所述包裹多孔碳的操作包括:将步骤s1中制备的片状纳米二氧化钛在质量浓度为10~20%的葡萄糖水溶液浸泡5~10min,取出片状纳米二氧化钛,冷冻干燥20~30h,将冷冻干燥后的片状纳米二氧化钛放入管式炉中,升温至400~450℃退火,得到多孔碳包裹的片状纳米二氧化钛c@tio2。

12、在一些实施方案中,在步骤s3中,所述沉积硫的操作包括:将0.2~0.4g在步骤s2中制备的多孔碳包裹的片状纳米二氧化钛c@tio2加入到500ml浓度为0.04~0.05mol/l的硫代硫酸钠水溶液中,分散均匀后得到溶液b,向溶液b中加入40ml浓度为1~1.5mol/l的hcl溶液进行歧化反应,反应液过滤得到滤渣,滤渣经去离子水洗涤和干燥,获得硫/多孔碳/二氧化钛复合材料s@c@tio2。

13、另一方面,本发明还保护一种耐低温锂离子电池,其包括上述方法制备的耐低温锂离子电池负极材料。

14、与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

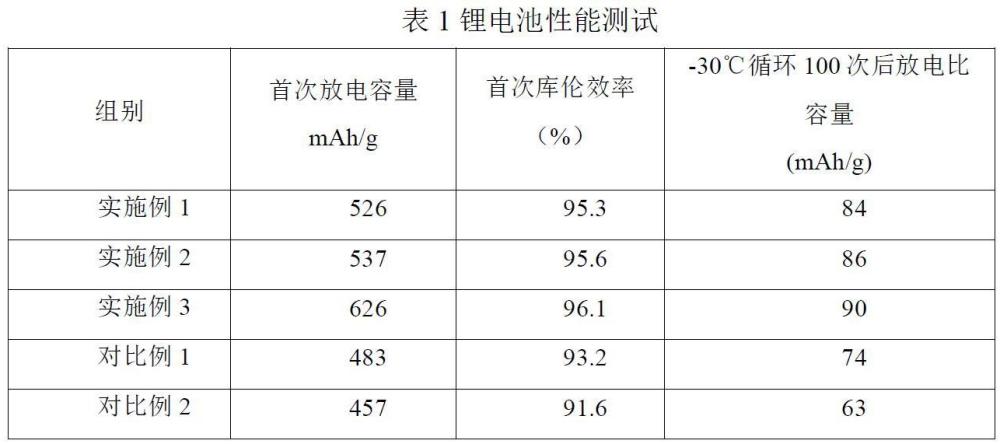

15、(1)本发明采用铌掺杂制备得到活性面暴露的片状纳米二氧化钛,片状结构不仅增加了材料的表面积,提供了更多的活性位点,而且有利于锂离子的吸附和脱附,提高电池在超低温下的充放电性能;暴露的活性面有助于提高锂离子的扩散速率,从而提升电池的充放电性能。另一方面,本发明在纳米二氧化钛中掺杂铌还可以提升电池的首次放电容量、首次库伦效率以及提升-30℃循环100次后放电比容量。

16、(2)本发明采用多孔碳进行包裹,不仅可以提高材料结构的稳定性,延长电池的循环寿命。多孔碳具有较高的电导率,可以进一步提高电池负极的电导率,改善电池在超低温下的充放电性能,此外,多孔结构为锂离子的嵌入和脱嵌提供了缓冲空间,有助于减少材料的应力,提高电池的循环稳定性。

17、(3)本发明通过在c@tio2上进行硫沉积得到s@c@tio2,其中,硫单质的沉积使得硫均匀地分布于多孔碳结构中,而硫单质与锂离子会反应生成硫化锂(li2s),这一过程涉及多电子转移,有助于实现高能量密度,虽然硫单质本身电导率较低,但是通过与导电材料(如碳材料)复合可以提高其电导率,从而改善电池的充放电性能,硫单质在充放电过程中体积变化较大,但通过与碳材料或其他缓冲基质结合,可以提高结构稳定性,减少循环过程中的容量衰减,且在充放电过程中,硫单质可以形成多种多硫化物中间态,如li2sx(x=4,6, 8),这些中间态可以提供额外的电化学反应路径,有助于提高电池的充放电性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!