一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统的制作方法

1.本发明涉及肠道微生物检测技术领域,特别涉及一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统。

背景技术:

2.目前,目前,糖尿病前期的发病率非常高,但是受重视程度和治疗的坚持率非常低。对糖尿病前期的控制不利,将导致我国糖尿病、心血管病的发生率、死亡率明显增加,给我国脆弱的卫生经济带来灾难性的打击。

3.大量研究表明肠道微生物在糖尿病的发生、发展中起着重要作用。导致糖尿病前期的-一个主要原因是胰岛素抵抗,对于体重较轻和超重的糖尿病前期可能有着不同的发病机制,肠道菌群尤其是其代谢产物是一项重要原因;因此缺少一种能够检测肠道微生物的系统

技术实现要素:

4.本发明提供一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统,用以实现根据检测肠道微生物,并对检测的肠道微生物值进行统计分析,判断肠道微生物值对糖尿病发病率。

5.本发明提供一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统,其特征在于,包括以下步骤:

6.获取粪便样本,并通过粪便检测仪对粪便样本进行筛选;

7.根据筛选结果,保留无器质性病变的粪便样本;

8.对无器质性病变的粪便样本进行活性检测;

9.根据活性检测结果活的肠道菌代谢值;

10.根据肠道菌代谢值与预存信息进行对比,对对比值差异大的进行基因测序;

11.根据基因测序结果确定肠道菌菌群结构特征;

12.根据肠道菌菌群结构特征得到糖尿病前期的生物标记物。

13.优选地,所述活性检测包括以下步骤:

14.对粪便样本进行接种培养;

15.对接种培养后的粪便样本进行发酵,并得到发酵液;

16.对发酵液进行分析并检测,得到肠道菌的活性检测信息。

17.优选地,所述对接种培养后的粪便样本进行发酵的发酵时间为18-30小时;

18.所述活性检测信息包括:发酵液的产气值、发酵液的短链脂肪酸值、降解率值和益生菌值。

19.优选地,所述基因测序为16s rrna基因测序。

20.优选地,所述预存信息包括活性检测信息的正常值、血糖值和体重值;

21.所述血糖值包括正常血糖类型和异常血糖类型,所述体重值包括:肥胖型和非肥胖型。

22.优选地,所述活性检测信息还包括炎症因子和益生元的代谢响应值。

23.优选地,所述代谢响应值包括:益生元的产气、产酸、益生元自身的降解程度和对益生菌的促进作用。

24.优选地,所述异常血糖类型包括:肥胖型空腹血糖调节受损、非肥胖型空腹血糖调节受损、肥胖型糖耐量异常和非肥胖型糖耐量异常;

25.所述正常血糖类型包括:肥胖型正常和非肥胖型正常;

26.根据所述代谢响应值与所述异常血糖类型、正常血糖类型进行对比,得到异常血糖类型和正常血糖类型对应的代谢响应值。

27.本发明的工作原理和有益效果如下:

28.本发明提供的一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统,利用肠道微生物体外代谢活性检测系统,对不同亚型及正常人群的粪便进行体外发酵,检测对应不同的多种益生元的代谢响应值,包括产气、产酸、益生元自身的降解程度以及对益生菌的促进作用,比较全面地反映肠道微生物的整体代谢水平。代谢能力过高和过低都会是肠道微生物菌群结构不平衡的一种表现。通过比较不同个体的肠道微生物对特定的益生元的代谢响应值,找到不同亚型的特征值,来反映个体菌群结构上的差异。

29.在分析代谢特征值的基础上,针对亚型间差异显著的代谢响应值,对体外发酵后的菌群结构作深度测序,分析其粪便的菌群结构,结合益生元体外发酵的代谢响应值的差异,确立糖尿病前期肠道菌群的主要特征。进一步,结合体外发酵的各个代谢响应值和菌群结构特征,明确糖尿病前期的生物标志物。

30.本发明中,通过肠道微生物活性体外快速检测系统,建立不同亚型糖尿病前期肠道微生物代谢数据库,系统评价和验证肠道菌群临床功能及与糖尿病前期发病的相关性;进一步,探索益生元改善糖耐量的体外评估方法,建立适合不同亚型糖尿病前期患者服用的益生元、益生菌等个体化优化干预方案;然后通过随机对照研究,验证不同亚型的预测模型对治疗的指导作用,最后形成规范的干预治疗方案。

31.本发明提供的一种基于体外肠道微生物代谢活性检测系统,是利用肠道微生物的体外培养,通过检测肠道微生物在特定碳源下代谢的响应值,检测不同个体肠道微生物在代谢活性.上的差异,不仅代谢产物覆盖全面,包括气体、短链脂肪酸、碳源的自身降解率,而且对益生菌的含量也能检测。不仅弥补了16s rrna测序不能检测到的肠道微生物的代谢活性的缺陷,也比宏基因组测序更快捷、更廉价,适合疾病的筛查。

32.另一方面,由于选择了益生元作为体外培养的碳源,在检测的同时也解决了糖尿病前期的干预问题,可以从检测的培养基中选择产丁酸最高的益生元、或者促进双歧杆菌生长最强的益生元作为干预特殊医学用途食品。益生元目前市场容易获得,简单、价廉,可以发展成特殊医疗食品,更容易被糖尿病前期患者接受。而且采用病人的粪便属于无创样品,病人更容易接受。进一步实现形成不同糖尿病前期的治疗规范,并应用于糖尿病患者。

33.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

34.下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

35.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

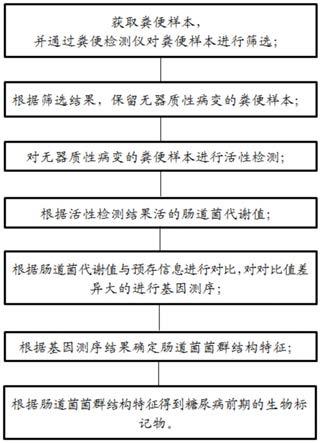

36.图1为本发明的流程框图。

具体实施方式

37.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

38.根据图1所示,本发明提供一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统,其特征在于,包括以下步骤:

39.获取粪便样本,并通过粪便检测仪对粪便样本进行筛选;

40.根据筛选结果,保留无器质性病变的粪便样本;

41.对无器质性病变的粪便样本进行活性检测;

42.根据活性检测结果活的肠道菌代谢值;

43.根据肠道菌代谢值与预存信息进行对比,对对比值差异大的进行基因测序;

44.根据基因测序结果确定肠道菌菌群结构特征;

45.根据肠道菌菌群结构特征得到糖尿病前期的生物标记物。

46.所述活性检测包括以下步骤:

47.对粪便样本进行接种培养;

48.对接种培养后的粪便样本进行发酵,并得到发酵液;

49.对发酵液进行分析并检测,得到肠道菌的活性检测信息。

50.本发明提供的一种基于肠道微生物的体外代谢活性检测系统,利用肠道微生物体外代谢活性检测系统,对不同亚型及正常人群的粪便进行体外发酵,检测对应不同的多种益生元的代谢响应值,包括产气、产酸、益生元自身的降解程度以及对益生菌的促进作用,比较全面地反映肠道微生物的整体代谢水平。代谢能力过高和过低都会是肠道微生物菌群结构不平衡的一种表现。通过比较不同个体的肠道微生物对特定的益生元的代谢响应值,找到不同亚型的特征值,来反映个体菌群结构上的差异。

51.在分析代谢特征值的基础上,针对亚型间差异显著的代谢响应值,对体外发酵后的菌群结构作深度测序,分析其粪便的菌群结构,结合益生元体外发酵的代谢响应值的差异,确立糖尿病前期肠道菌群的主要特征。进一步,结合体外发酵的各个代谢响应值和菌群结构特征,明确糖尿病前期的生物标志物。

52.本发明中,通过肠道微生物活性体外快速检测系统,建立不同亚型糖尿病前期肠道微生物代谢数据库,系统评价和验证肠道菌群临床功能及与糖尿病前期发病的相关性;进一步,探索益生元改善糖耐量的体外评估方法,建立适合不同亚型糖尿病前期患者服用的益生元、益生菌等个体化优化干预方案;然后通过随机对照研究,验证不同亚型的预测模型对治疗的指导作用,最后形成规范的干预治疗方案。

53.在一个实施例中,所述对接种培养后的粪便样本进行发酵的发酵时间为18-30小时;

54.所述活性检测信息包括:发酵液的产气值、发酵液的短链脂肪酸值、降解率值和益

生菌值。

55.所述基因测序为16s rrna基因测序。

56.所述预存信息包括活性检测信息的正常值、血糖值和体重值;

57.所述血糖值包括正常血糖类型和异常血糖类型,所述体重值包括:肥胖型和非肥胖型。

58.所述活性检测信息还包括炎症因子和益生元的代谢响应值。

59.所述代谢响应值包括:益生元的产气、产酸、益生元自身的降解程度和对益生菌的促进作用。

60.所述异常血糖类型包括:肥胖型空腹血糖调节受损、非肥胖型空腹血糖调节受损、肥胖型糖耐量异常和非肥胖型糖耐量异常;

61.所述正常血糖类型包括:肥胖型正常和非肥胖型正常;

62.根据所述代谢响应值与所述异常血糖类型、正常血糖类型进行对比,得到异常血糖类型和正常血糖类型对应的代谢响应值。

63.本发明提供的一种基于体外肠道微生物代谢活性检测系统,是利用肠道微生物的体外培养,通过检测肠道微生物在特定碳源下代谢的响应值,检测不同个体肠道微生物在代谢活性.上的差异,不仅代谢产物覆盖全面,包括气体、短链脂肪酸、碳源的自身降解率,而且对益生菌的含量也能检测。不仅弥补了16s rrna测序不能检测到的肠道微生物的代谢活性的缺陷,也比宏基因组测序更快捷、更廉价,适合疾病的筛查。

64.另一方面,由于选择了益生元作为体外培养的碳源,在检测的同时也解决了糖尿病前期的干预问题,可以从检测的培养基中选择产丁酸最高的益生元、或者促进双歧杆菌生长最强的益生元作为干预特殊医学用途食品。益生元目前市场容易获得,简单、价廉,可以发展成特殊医疗食品,更容易被糖尿病前期患者接受。而且采用病人的粪便属于无创样品,病人更容易接受。进一步实现形成不同糖尿病前期的治疗规范,并应用于糖尿病患者。

65.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1