一种9,10-二羟基硬脂酸的制备方法

一种9,10

‑

二羟基硬脂酸的制备方法

技术领域

1.本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种9,10

‑

二羟基硬脂酸的制备方法。

背景技术:

2.9,10

‑

二羟基硬脂酸是一种非常重要的化工中间体,在医药、化妆品、饲料添加剂、表面活性剂等领域有着重要的应用。其外观为白色蜡状或粉末状固体,不溶于水、石油醚,微溶于乙酸乙酯,易溶于甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂,是一种含两个羟基与一个羧基的羟基脂肪酸。但是自然界中却极少存在着多羟基脂肪酸,因此需要通过一些化学反应来合成9,10

‑

二羟基硬脂酸。其结构如下所示:

[0003][0004]

9,10

‑

二羟基硬脂酸通常以油酸为原料,加入双氧水,在甲酸或硫酸的作用下反应生成9,10

‑

二羟基硬脂酸。艾买提江

·

萨伍提等人在甲酸催化下由油酸制备 9,10

‑

二羟基硬脂酸;张璐等人以环氧油酸甲酯和油酸为原料,硫酸为催化剂分别制备了9,10

‑

二羟基硬脂酸甲酯和9,10

‑

二羟基硬脂酸。但上述反应过程中有甲酸、硫酸等强酸存在,易腐蚀设备,而且反应结束后需要加入碱中和,存在废水量大,污染严重等问题。

[0005]

michael a.oakley等人用60wt%过氧化氢在钨酸作为催化剂的条件下,得到了9,10

‑

二羟基十八碳硬脂酸,但产率不高。vincenzo benessere等人研究了两步法合成壬二酸,先将油酸在60wt%过氧化氢条件下氧化成9,10

‑

二羟基十八碳硬脂酸,随后用次氯酸钠氧化裂解,还提出了分离和纯化壬二酸的技术,但其产率只有40%

‑

50%。

[0006]

中科院新疆理化所阿依夏木等人选择疏水性离子液体bmimpf6为溶剂,用 50wt%过氧化氢在钨酸做催化剂条件下得到9,10

‑

二羟基十八碳硬脂酸,收率最高可达85%。但高浓度的过氧化氢不但给实验的危险系数增大,而且高浓度的过氧化氢价格昂贵,不利于进一步的工业化。

[0007]

孙永强等人采用钨酸作为催化剂,采用油酸和乙酸作为反应物,在30%过氧化氢的氧化下,得到9,10

‑

二羟基十八碳硬脂酸。虽然乙酸的酸性相对于甲酸、硫酸等强酸弱,但仍然会对设备产生腐蚀,并且反应后需要加碱中和,产生的废水多,污染环境;并且,乙酸与双氧水反应生成的过氧乙酸极不稳定,易发生爆炸,影响制备的安全性,不利于工业化生产。

[0008]

近年来,也有报道kmno4氧化法、oso4氧化法等方法制备9,10

‑

二羟基硬脂酸。其中oso4毒性大、价格昂贵,不适用于工业化的生产,在kmno4氧化法中需要用到大量的强碱和强氧化剂,会腐蚀设备并污染环境,不符合国家所倡导的绿色化学的概念,也不适合大规模的工业化生产。

技术实现要素:

[0009]

本发明要解决的技术问题是提供一种9,10

‑

二羟基硬脂酸的制备方法,该制备方法不添加甲酸、硫酸等强酸,反应结束后不需要加碱中和,具有对设备腐蚀性小、环境污染小、选择性好、活性高等优点,符合绿色环保要求,具有工业化应用前景。

[0010]

为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

[0011]

本发明提供了一种9,10

‑

二羟基硬脂酸的制备方法,包括以下步骤:

[0012]

将油酸、催化剂混合均匀后,滴加过氧化氢溶液,接着在20~80℃下反应0.5~24小时;反应结束后分去水层,油层经水洗、干燥后得到目标产物9,10

‑ꢀ

二羟基硬脂酸;

[0013]

其中,所述催化剂为磷钨酸、负载型磷钨酸中的一种或两种的混合物。

[0014]

相对于现有技术中采用钨酸作为催化剂,本发明中采用磷钨酸或负载型磷钨酸作为催化剂,催化活性高,无需另外添加甲酸、乙酸、硫酸等强酸,从而降低了对设备的腐蚀,也无需加碱中和。

[0015]

进一步地,所述负载型磷钨酸的载体为二氧化硅、分子筛、树脂、碳酸钙、氧化镁、二氧化钛中的一种或几种的混合物。

[0016]

进一步地,所述负载型磷钨酸是将磷钨酸和载体于溶剂中搅拌0.5~50小时后,过滤烘干得到的;所述溶剂为甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸甲酯中的一种或几种的混合溶剂。

[0017]

进一步地,所述催化剂的用量为油酸质量的0.01~30%。

[0018]

进一步地,所述过氧化氢溶液的质量浓度为30%,用量为油酸质量的 0.8~400%。

[0019]

进一步地,所述油酸的纯度为65~95%。

[0020]

进一步地,所述过氧化氢溶液的滴加温度为20~80℃。

[0021]

与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

[0022]

1.本发明的9,10

‑

二羟基硬脂酸的制备方法中不添加甲酸、硫酸等强酸,反应结束后不需要加碱中和,具有对设备腐蚀性小、环境污染小、选择性好、活性高等优点,符合绿色环保要求,具有工业化应用前景。

[0023]

2.本发明所采用的原料为常用工业品,成本低,反应的转化率高,实现了原料的充分利用;且目标产物的收率高达92%。

附图说明

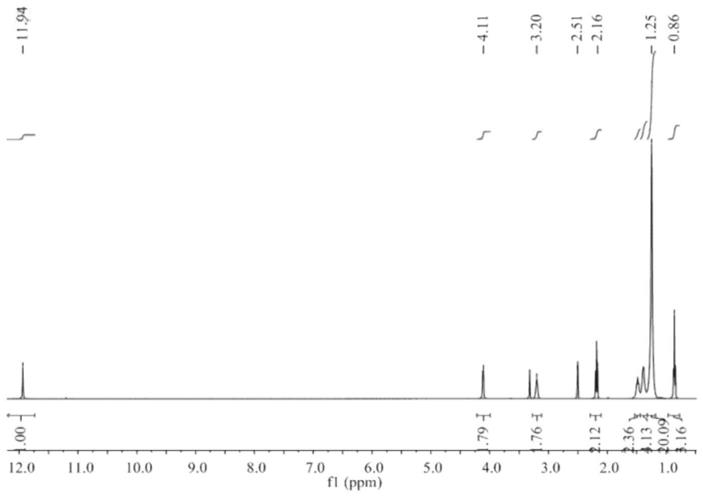

[0024]

附图1为9,10

‑

二羟基硬脂酸的核磁谱图;

[0025]

附图2为9,10

‑

二羟基硬脂酸的质谱谱图。

具体实施方式

[0026]

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

[0027]

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相

关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0028]

下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法,所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。

[0029]

实施例1

[0030]

将油酸(85%)5.0g和磷钨酸0.2g混合搅拌均匀,在30℃下缓慢滴加5g 的30%过氧化氢溶液,滴完后在80℃下反应4小时左右。反应结束后,将反应液静置分层,分去水层,油层经水洗、干燥后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为95%,目标产物的收率为90%。

[0031]

实施例2

[0032]

将油酸(85%)5.0g和磷钨酸0.5g混合搅拌均匀,在40℃下缓慢滴加6g 的30%过氧化氢溶液,滴完后在70℃下反应3小时左右。反应结束后,将反应液静置分层,分去水层,油层经水洗、干燥后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为90%,目标产物的收率为88%。

[0033]

实施例3

[0034]

将分子筛100g,磷钨酸15g,无水乙醇5~500ml混合搅拌1~50小时,过滤后烘干得到分子筛负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g和分子筛负载磷钨酸1g混合均匀,在60℃下缓慢滴加6g的30%过氧化氢溶液,滴完后在80℃下反应6小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为96%,目标产物的收率为92%。

[0035]

实施例4

[0036]

将活性炭100g,磷钨酸20g,甲醇5~500ml混合搅拌1~50小时,过滤后烘干得到活性炭负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g和活性炭负载磷钨酸 1.2g混合均匀,在30℃下缓慢滴加8g的30%过氧化氢溶液,滴完后在60℃下反应5小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为90%,目标产物的收率为85%。

[0037]

实施例5

[0038]

将大孔树脂100g,磷钨酸12g,异丙醇5~500ml混合搅拌1~50小时,过滤后烘干得到树脂负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g和树脂负载磷钨酸1 g混合均匀,在30℃下缓慢滴加7g的30%过氧化氢溶液,滴完后在60℃下反应5小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为91%,目标产物的收率为86%。

[0039]

实施例6

[0040]

将亲水型气相二氧化硅100g,磷钨酸10g,异丙醇5~500ml混合搅拌1~50 小时,过滤后烘干得到亲水型二氧化硅负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g 和亲水型二氧化硅负载磷钨酸1.2g混合均匀,在60℃下缓慢滴加7g的30%过氧化氢溶液,滴完后在70℃下反应4小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为82%,目标产物的收率为75%。

[0041]

实施例7

[0042]

将硅胶100g,磷钨酸15g,甲醇5~500ml混合搅拌1~50小时,过滤后烘干得到硅胶

负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g和硅胶负载磷钨酸1g混合均匀,在60℃下缓慢滴加7g的30%过氧化氢溶液,滴完后在80℃下反应5 小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为90%,目标产物的收率为86%。

[0043]

实施例8

[0044]

将疏水型二氧化硅100g,磷钨酸15g,乙酸乙酯5~500ml混合搅拌1~50 小时,过滤后烘干得到疏水型二氧化硅负载磷钨酸催化剂。将油酸(65%)5.0g 和疏水型二氧化硅负载磷钨酸1.2g混合均匀,在60℃下缓慢滴加6g的30%过氧化氢溶液,滴完后在80℃下反应6小时左右。反应结束后过滤,滤液静置分层,分去水层,收集油层后得到目标产物9,10

‑

二羟基硬脂酸,转化率为95%,目标产物的收率为91%。

[0045]

以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1