一种污染物修复菌群的修复能力量化评估方法与流程

1.本发明涉及生态环境保护技术领域,具体涉及一种污染物修复菌群的修复能力量化评估方法。

背景技术:

2.随城市化快速推进和社会高速发展,我国土壤和沉积物均普遍受到污染,存在一定的生态风险。对环境中各种污染物的修复方法主要有物理、化学和生物修复等方法,其中生物修复的方法有着成本低、效果好的优点。微生物作为修复土壤、沉积物中污染物的主体,是生物修复过程中的重点研究对象。对污染物修复菌群的修复能力量化评估可为环境中污染物的微生物修复应用提供重要参考。修复菌群对污染物的修复能力越强,菌群稳定性越高,更有利于工程应用。当前,尚缺乏对菌群修复能力的量化评估方法。

技术实现要素:

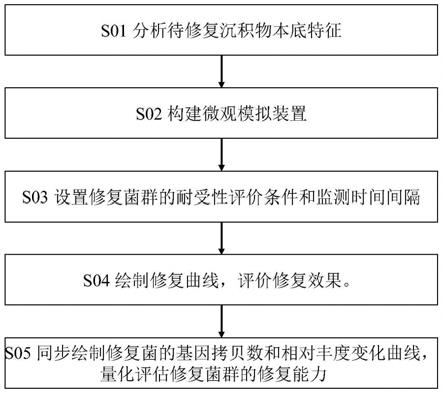

3.为达上述目的,本发明揭示1.一种污染物修复菌群的修复能力量化评估方法,包括:分析待修复沉积物本底特征;构建微观模拟装置;设置修复菌群的耐受性评价条件和监测时间间隔;绘制修复曲线,评价修复效果;同步绘制修复菌的基因拷贝数和相对丰度变化曲线,量化评估修复菌群的修复能力。具体的:

4.s01:分析待修复沉积物本底特征。采集待修复的沉积物样品,分析基本理化性质和目标污染物本底。其中,基本理化指标因污染物类型而异:含重金属污染物的环境样品须分析ph、氧化还原电位、有机碳指标;含有机污染物的环境样品须分析包括总有机碳(toc)、总氮(tn)、硝态氮(no3)和氨态氮(nh3)指标。

5.s02:构建微观模拟装置。本发明所用微观模拟实验装置的详述如下:在相同规格的血清瓶中加入等量沉积物、无机盐培养液、目标污染物,并用棉花塞住瓶口,放入恒温恒湿的摇床中培养。设置多组相互独立的微观模拟实验装置,可同步开展多种污染物修复菌群的修复能力量化评估。

6.s03:设置修复菌群的耐受性评价条件和监测时间间隔。基于前期文献调研或实验研究基础,设置适用于不同污染物和不同污染程度的耐受性评价条件和监测时间间隔。不同污染程度设置可根据环境浓度取倍数的形式设定。

7.s04:绘制修复曲线,评价修复效果。定期选取若干装置进行目标污染物残留量或稳定形态的检测,动态监测整个修复过程,绘制修复曲线。重点识别修复效率最高的时间节点、趋近稳定的时间节点以及污染浓度的上限。

8.s05:同步绘制修复菌的基因拷贝数和相对丰度变化曲线,量化评估修复菌群的修复能力。定期同步分析污染物修复菌群的基因拷贝数和相对丰度变化动态;对比研究不同评价条件下目标污染物修复过程中修复菌群的基因拷贝数和相对丰度变化动态的异同,结合修复效果,量化评估修复菌群的修复能力。

9.本发明依据前期调研与实验研究结果,针对环境污染物生物修复中菌群修复能力

的前期评估问题,实现对修复菌群修复能力的量化评估,有助于为修复菌群的工程应用提供精准指导。

附图说明

10.图1是本发明的流程图;

11.图2是本发明实施例中沉积物多环芳烃菲的降解修复曲线图;

12.图3是本发明实施例中沉积物多环芳烃菲降解菌的基因拷贝数和相对丰度变化曲线图。

具体实施方式

13.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

14.本发明流程图如图1所示。

15.s01:分析待修复沉积物本底特征。采集待修复的沉积物样品,分析基本理化性质和目标污染物本底。其中,基本理化指标因污染物类型而异:含重金属污染物的环境样品须分析ph、氧化还原电位、有机碳指标;含有机污染物的环境样品须分析包括总有机碳(toc)、总氮(tn)、硝态氮(no3)和氨态氮(nh3)指标。

16.s02:构建微观模拟装置。本发明所用微观模拟实验装置的详述如下:在相同规格的血清瓶中加入等量沉积物、无机盐培养液、目标污染物,并用棉花塞住瓶口,放入恒温恒湿的摇床中培养。设置多组相互独立的微观模拟实验装置,可同步开展多种污染物修复菌群的修复能力量化评估。

17.s03:设置修复菌群的耐受性评价条件和监测时间间隔。基于前期文献调研或实验研究基础,设置适用于不同污染物和不同污染程度的耐受性评价条件和监测时间间隔。不同污染程度设置可根据环境浓度取倍数的形式设定。

18.s04:绘制修复曲线,评价修复效果。定期选取若干装置进行目标污染物残留量或稳定形态的检测,动态监测整个修复过程,绘制修复曲线。重点识别修复效率最高的时间节点、趋近稳定的时间节点以及污染浓度的上限。

19.s05:同步绘制修复菌的基因拷贝数和相对丰度变化曲线,量化评估修复菌群的修复能力。定期同步分析污染物修复菌群的基因拷贝数和相对丰度变化动态;对比研究不同评价条件下目标污染物修复过程中修复菌群的基因拷贝数和相对丰度变化动态的异同,结合修复效果,量化评估修复菌群的修复能力。

20.实施例:

21.下面结合一个分枝杆菌属细菌降解沉积物多环芳烃菲污染的耐受性模拟实验为实施例详细说明本发明。包括如下步骤:

22.s01:分析待修复沉积物本底特征。采集待修复的沉积物样品,分析基本理化性质和目标污染物本底。本实施例研究的滨海红树林沉积物基本理化性质:toc为11.91%

±

0.35%,tn为0.23%

±

0.01%,no3为11.91

±

0.35mg

·

kg

‑1,nh3为224.47

±

21.83mg

·

kg

‑1。待修复沉积物中目标有机污染物菲的本底浓度为416.00

±

82.76μg

·

kg

‑1。

23.s02:构建微观模拟装置。本发明实施例所用微观模拟实验装置的详述如下:在相

同规格的血清瓶中加入等量沉积物、无机盐培养液、多环芳烃菲,并用棉花塞住瓶口,放入温度恒为28℃,湿度恒为80%的摇床中培养。

24.s03:设置修复菌群的耐受性评价条件和监测时间间隔。基于前期文献调研或实验研究基础,设置适用于不同污染物和不同污染程度的耐受性评价条件和监测时间间隔。本发明实施例设置对照组、低浓度组和高浓度组对比分析的耐受性评价条件。实施例沉积物中多环芳烃菲的本底值已知;低浓度组加入的phe为1500μg

·

kg

‑1,低浓度实验组沉积物中phe的背景值为1868.45

±

244.95μg

·

kg

‑1;高浓度实验组加入的phe为5000μg

·

kg

‑1,高浓度实验组土壤中phe的背景值为5538.75

±

419.25μg

·

kg

‑1。依据前期研究基础,设定时间间隔为14天。

25.s04:绘制修复曲线,评价修复效果。本发明实施例中,以14天为间隔,每批次选择3个装置进行菲残留量检测,形成菲的降解修复曲线图(如图2所示)。前28天的降解效率最高,尤其是低浓度污染组;28~42天时,菲降解不明显;42~56天时,菲降解率略有增加;说明前28天是多环芳烃菲高效降解的重要时间节点,完成60%以上的降解(除高浓度组外);同时,也说明相关降解菌群对10倍环境浓度的有机污染物菲的降解能力有限,工程应用时需慎重,并延长修复期。

26.s05:同步绘制修复菌的基因拷贝数和相对丰度变化曲线,量化评估修复菌群的修复能力。本发明实施例中,基于功能基因测序结果的分析发现,随降解时间增加,菲降解菌mycobacterium菌的基因拷贝数和丰度也在不断变化(如图3所示);沉积物中mycobacterium菌基因拷贝数在低浓度组和高浓度组均呈现先降后增的趋势,在28天时达到最低;对照组总体呈降低趋势。说明随菲的前期快速降解,降解菌能力达到饱和;经缓解后(28~42天),再次开始活跃,拷贝数逐渐恢复,菲降解率再次增加。同时,不同污染程度条件下mycobacterium菌相对丰度变化趋势一致,但大小差异明显:污染物浓度越高,相对丰度越低;同时,高浓度组的降解效率降低,这说明保持一定丰度有助于保持高效的降解效果。从降解菌的变化来看,10倍环境浓度菲的降解修复可行,但需延长修复时间。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1