可降分解的聚烯烃塑料以及其应用的制作方法

d5988)下,于180天内达到降解率高于90%。

8.其中,该生物性触媒中的该酯类包含聚己内酯、多元酯或以无机酸与醇合成的酯类、油脂与醇合成的酯类、羧酸氯化衍生物的酯类或上述酯类的混合物。

9.其中,该无机酸包含磷酸或硫酸。

10.其中,该可降分解的聚烯烃塑料中进一步包含一功能助剂30wt%以下,该功能助剂包含植物纤维、无机填充剂、塑化剂、滑剂、相容剂、发泡剂、色料或香精;以及此时该聚烯烃含量为60wt%以上与该促进降分解剂含量为10wt%以下。

11.其中,该可降分解的聚烯烃塑料以土壤掩埋法(astm d5988)下,于180天内达到降解率高于90%。

12.本发明也同时提供一种由上述该可降分解的聚烯烃塑料所制成的膜片材。

13.通过上述说明可知,本发明具有以下有益功效与优势:

14.1.本发明通过将复合触媒剂型的促进降分解剂,使得原本无法自行分解的聚烯烃塑料能够高度或甚至全降分解,但依然维持着相比于纯聚烯烃塑料本身相同或甚至是更高的机械物性。

15.2.本发明所提供的复合触媒剂型的促进降分解剂除了能够适用于无法自行降解的一般聚烯烃塑料外,若添加于本身就具有降解性的塑料下,可以达到加速其降解的特性。

具体实施方式

16.以下叙述除非上下文明确提示例外情形,“一”、“一个”、“一种”和/或“该”等词并非特指单数,也可包括复数。一般说来,术语“包括”与“包含”仅提示包括已明确标识的步骤和元素,而这些步骤和元素不构成一个排它性的罗列,方法或者设备也可能包含其它的步骤或元素。

17.一些实施例中使用了描述成分、属性数量的数字,应当理解的是,此类用于实施例描述的数字,在一些示例中使用了修饰词“大约”、“近似”或“大体上”来修饰。除非另外说明,“大约”、“近似”或“大体上”表明所述数字允许有

±

20%的变化。相应地,在一些实施例中,说明书和权利要求中使用的数值参数均为近似值,该近似值根据个别实施例所需特点可以发生改变。在一些实施例中,数值参数应考虑规定的有效数字并采用一般位数保留的方法。尽管本发明一些实施例中用于确认其范围广度的数值域和参数为近似值,在具体实施例中,此类数值的设定在可行范围内尽可能精确。

18.本发明提供一种可降分解的聚烯烃塑料,其包含:

19.一聚烯烃(polyolefin)90wt%以上;以及

20.一促进降分解剂10wt%以下。

21.其中,上述本发明所述的该聚烯烃主要是由石化来源的塑料材料,包含但不限于聚乙烯(polyethylene,pe)、聚丙烯(polypropylene,pp)或乙烯-醋酸乙烯共聚物(ethylene vinyl acetate,eva)等以及其衍生物。但本发明所提供的降分解技术不仅可以应用于原本无法自行降分解的石化来源聚烯烃外,也可以应用于本身已具有全降解或部分降解能力的塑料上,例如生物可分解的聚乳酸(polyactide,pla)或聚乙烯醇(polyvinyl alcohol)上,但此种本身即具有降解能力的塑料在本发明中主要是加速其降解或降解行为的促进。

22.该促进降分解剂包含至少二种的不同降解机制的触媒,包含光触媒、化学性触媒或生物分解触媒的至少二种或多种组合,主要搭配所适配的聚烯烃选用相应的触媒组合,达到最适的降解效果。

23.首先,本发明上述所谓光触媒,包含钨氧化物、氧化钛(tio)、硫化铜(cus)或含碳材料。该碳材料可以是石墨、石墨烯或碳管等。

24.上述光触媒主要是一种可以吸收光线并分解高分子物质的成分,主要吸收光源自紫外光红外光到可见光吸收的全光谱特性。其中,该紫外光红外光吸收材料在本发明中主要为钨氧化物、氧化钛(tio)、硫化铜(cus)或含碳材料;该可见光吸收材料则可包含氧化铁、氮化碳、氧化钛(tio)、硫化铜(cus)、含碳材料、金或银等贵金属。其中,上述氧化钛(tio)、硫化铜(cus)或含碳材料可能本身已具有吸收全频谱光线的能力,可以再与其它单一光源吸收材料进行复配形成复合材料,达到更全面的全光谱吸收效能。

25.通过添加此种光触媒于该聚烯烃中,当照射到一定波长的光线,就可能具有使该聚烯烃高分子降解的能力。详细而言,该钨化合物于本发明中可能包含氧化钨(wo

x

)或钨青铜(m

x

wo3)成分,其具有紫外光、红外光与强化近红外吸收能力。该钨青铜则是在氧化钨中掺杂金属元素生成的m

x

wo

x

,以增强太阳光谱中的光吸收,或强烈的局部表面等离子体共振(lspr),间隔电荷转移(从w6+到w5+的氧化态)。通过此类钨材料与其他材料混成,形成全光频光触媒与光吸收的效能。

26.上述所谓化学性触媒,主要包含金属羧基和脂肪族多羟羧基酸的化合物、金属羧基和无机盐类的化合或过渡金属的复合物。

27.上述所谓的生物性触媒,主要包含:几丁质、淀粉、纤维素、葡萄糖衍生物、多醣类、多-β-羟丁基、碳二酰亚胺、酯类或其混合物。酯类则可能包含聚己内酯、多元酯,或以无机酸(例如以磷酸或硫酸等)与醇合成的酯类、油脂(官能基:rcoor”)与醇合成的酯类、羧酸氯化衍生物的酯类或上述三种酯类的混合物。

28.其中,该促进降分解剂在与该聚烯烃混合的状态,较佳可以是固态(如粉末、颗粒状)、液态或胶态等流体状态,可以具有较好的混合分散性,使该促进降分解剂更好的分散于该聚烯烃材料中,达到更高程度的降解特性。

29.本发明所用的复配触媒能包含但不限于光/化学复合触媒、光/生物复合触媒以及化学/生物复合触媒等,其作用机制在若包含本发明所选用的光触媒,通常其也是一种光热转换材料,在降解时吸收光源后会转换为热能,此热能可以促进化学或生物触媒的反应速率,继而增加降解效率。而在化学/生物复合触媒上,生物触媒通常会先自行降解,继而造成聚烯烃塑料首先破裂为较为细小的颗粒,造成表面积的增加,也导致化学触媒作用表面增加,继而增加降解效率。

30.另一方面,本发明的光触媒可以选用纯全光谱吸收,或分别在紫外、红外与可见光具有吸收能力的多种光触媒进行复配,其中在选用复配型的光触媒时,若使用短波长曝照的降解环境,对于短波长具有敏感性的光触媒会首先反应,并同时间光源能量降级为长波长能量,另复配的长波长吸收光触媒接续反应,因此,即便本发明仅使用单一种光源波长照射,仍可长效与快速的达到聚烯烃降解效果。

31.可以理解的是,本发明所提供的该可降分解的聚烯烃塑料中,在不影响主要降分解的功效下,可以添加相关的功能助剂,比例较佳在30wt%以下(此时需对应减少聚烯烃

(polyolefin)的含量为60wt%以下),例如植物纤维、无机填充剂、塑化剂、滑剂、相容剂、发泡剂、色料或香精等等。

32.在制造成型上,上述该聚烯烃可以导入既有的螺杆混练制程,并在过程中添加该促进降分解剂加以共同混练成塑料母粒,或以射出、押出、薄膜吹制、压延、压缩铸造、热成型或旋转铸制的其中一种或多种方法进行最终产品的制造。

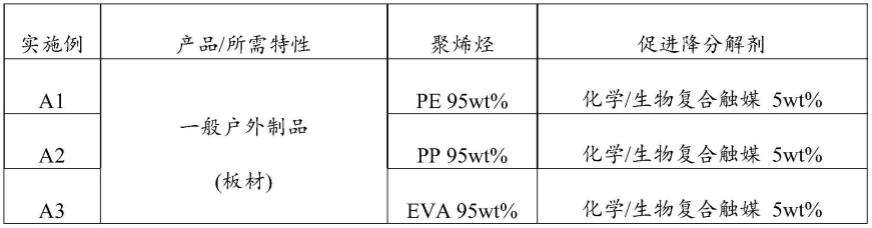

33.请参考以下表1,其为本发明所提供的该可降分解的聚烯烃塑料数个较佳实施例。于此同时,本发明在该促进降分解剂的选用上,主要是依据终产品储放或使用状态下加以考虑,实际应用时,本发明适宜以母粒形式出货给下游制造商,供其自行制造产品。其中,以下各实施例可以依据需求添加功能性助剂10wt%以下,但须同时对应减少聚烯烃的添加含量。测试样品板材规格为5cm*5cm*0.03cm。

34.表1

[0035][0036][0037]

接着,为了证实本发明所提供的该可降分解的聚烯烃塑料确实具有可降分解或加速可降分解的效果,以下表2针对上述表1中各实施例进行了降解效率的测试,同时也提供数个纯聚烯烃塑料的降解速率作为比较例。其中,在未使用光触媒的实施例,主要采用土壤掩埋法(astm d5988),取堆肥土及农地土壤各50%去除杂质后混匀,将5cm*5cm*0.03cm以下表1组别,夹在孔径2mm的两个塞网中,埋入混合土10cm处,每周浇水一次100ml,分别在90天、150天、180天及300天取出做降解速率比较。在使用光触媒的实施例,主要以波常340nm

的uv光源每日照射4小时,并于设定天数测量其降解速率。

[0038]

表2

[0039][0040][0041]

由表2可知,本发明确实在与一般无法自行降分解的聚烯烃塑料的搭配上,具有能使其降解,甚至是高度降解或达全分解的效果。而在与本身即具备可降分解的生物降解塑料上,本发明明显可加速其降解效率。

[0042]

进一步地,请参考以下表3,其为对应上述各实施例的机械性质、耐候性等测试数据。

[0043]

表3

[0044][0045][0046]

由表3可看出,本发明所提供的可降分解的聚烯烃塑料在成品时与一般纯聚烯烃塑料所制的成品机械、物理或耐候性上差异不大,甚至数个组别还具有更为优异的表现。

[0047]

此外,除非权利要求中明确说明,本发明所述处理元素和序列的顺序、数字字母的使用、或其他名称的使用,并非用于限定本发明流程和方法的顺序。尽管上述揭露的技术内容通过各种示例讨论了一些目前认为有用的发明实施例,但应当理解的是,该类细节仅起到说明的目的,附加的权利要求并不仅限于以上所揭露的实施例,相反,权利要求旨在覆盖所有符合本发明实施例实质和范围的修正和等价组合。

[0048]

同理,应当注意的是,为了简化本发明揭露技术的表述,从而帮助对一个或多个发明实施例的理解,前文对本发明实施例的描述中,有时会将多种特征归并至一个实施例、或对其的描述中。但是,这种揭露方法并不意味着本发明所欲宣称的保护对象所需要的特征比实施例中提及的特征多。实际上,在不损及本发明功效的情况下,权利要求中的特征可能要少于上述揭露的单个实施例的全部特征。同时,如果本发明附属材料中的描述、定义、和/或术语的使用与既有技术所述内容有不一致或冲突的地方,以本发明的描述、定义和/或术语的使用为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1