一种降解氟咯草酮的拟青霉菌及其应用

1.本发明涉及农药生物降解技术领域,具体涉及一种降解氟咯草酮的拟青霉菌及其应用。

背景技术:

2.除草剂作为应用最广泛的农药,可显著提高农业生产力和作物产量,除草剂的大规模使用,可能会影响植物酶或中断生物系统,从而伤害或破坏正常的植物生长和发育,最终导致植物死亡;同时其不可避免地会通过沥滤和地表径流进入地表水,并残留在土壤、作物中,从而会对水生生物和无脊椎动物以及土壤环境造成严重损害。另外,除草剂相对于杀虫剂、杀菌剂等农药,普遍存在降解缓慢,持效期长等问题。所以,大量的除草剂的土壤残留会对农业生态可续性发展造成极大阻碍。

3.氟咯草酮(flurochloridone,flc)作为一种新型的吡咯烷酮类土壤处理选择性除草剂,可有效防除冬小麦、棉花、向日葵、胡萝卜和土豆田的大部分阔叶杂草,近年来得到了广泛的推广,并于2014年中国列为农药优势开发项目。然而,通过申请人课题组研究发现:(1)在青海高原三个不同地区(海东、海西和海北)进行25%氟咯草酮乳油使用后的消解动态和残留分析,氟咯草酮在三个地区在土壤中的半衰期分别为25.7 d、27.7 d、19.3 d,有些区域在施用后140d的土壤中仍检测到氟咯草酮(浓度为0.013mg/kg),超过该农药的最大残留限量标准,由于该农药的不合理使用,此项残留检测结果更加严重。(2)氟咯草酮具有一定内吸作用,施用于土壤后可通过根进行传导至整个植株,在叶片中半衰期分别为8.1 d、10.2 d和7.0 d。(3)对于如马铃薯这种食用部位直接接触该除草剂的作物,由于氟咯草酮难于降解的特性,不仅危害人类健康,同时,对后茬作物的种植及土壤微生物群落结构功能都有较大的影响。

4.综上所述:氟咯草酮在农业生产中的普遍使用会在生态环境中留下大量的残余,对可持续农业的发展具有一定的负面影响。

5.生物修复是一种利用活的绿色植物或微生物来去除土壤、地表水和地下水中的污染物的技术,而以微生物修复理论为基础的除草剂的残留降解技术是解决土壤修复问题的有效途径。微生物修复法被广泛用于除草剂阿特拉津(atrazine)在农业生产中残留的降解研究中,具有阿特拉津生物降解性的不同类型的微生物(细菌、真菌)已被大量识别、分离,并广泛应用于阿特拉津残余的去除。由铁氧化菌(iron-oxidizing bacteria)、采绒革盖菌(coriolus versicolor)和白腐菌(white rot fungi)组成的混合微生物也可有效降解阿特拉津,降解率甚至可达到98%。近年来,关于除草剂微生物降解的研究较多,其中磺酰脲类、氯乙酰胺类、咪唑啉酮类、三嗪类除草剂降解菌的研究取得了突破性的进展,但关于吡咯烷酮类除草剂氟咯草酮的生物降解产品和技术研究几乎为空白。

6.综上所述,氟咯草酮作为除草剂对田间多种杂草具有非常好的防除效果,但其在环境中降解缓慢,对后茬作物残留药害影响较大,急需开发一种能快速降解氟咯草酮的技术方法,而利用自然环境中的微生物降解代谢是消解和修复除草剂残留的高效且理想方

式。

技术实现要素:

7.为了解决上述问题,本发明提供一种氟咯草酮降解菌剂及其应用。

8.本发明采用的技术方案为:本发明的降解氟咯草酮的拟青霉菌为拟青霉属(purpureocillium sp.)fl-m-2菌株,其16s rdna和 28s rdna基因间隔序列(its序列)如 seq id no: 1所示,于2021年1月5日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为:gdmcc no:61418,保藏地址:广州市先烈中路100号大院59号楼5楼。

9.本发明所述拟青霉菌可用于降解除草剂氟咯草酮,具体的,其可用于制备降解除草剂氟咯草酮土壤或水体中农药残留的制剂。

10.本发明还提供了一种氟咯草酮降解菌剂,所述菌剂包含本发明所述拟青霉菌或其发酵液。

11.本发明的有益效果:本发明的拟青霉菌对氟咯草酮的降解率高,在氟咯草酮环境浓度为1mg/l(低浓度)和100mg/l(高浓度)时,都能对氟咯草酮具有较好降解效果,14d降解率分别为50.82%和47.86%,该菌株及其发酵产物可以广泛应用于氟咯草酮污染土壤以及水体治理,不仅解决了氟咯草酮使用后土壤中残留难于降解的难题,且其菌株及其发酵产物对后茬多种作物的种子萌发及幼苗生长安全。

12.除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。

附图说明

13.构成本技术的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。

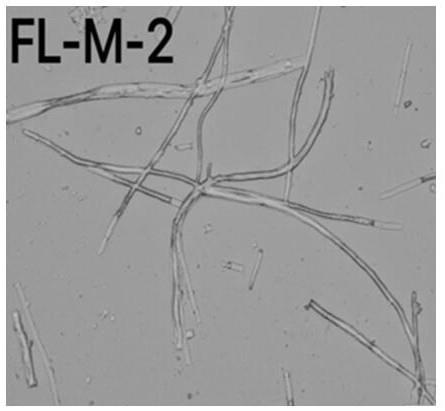

14.图1是本发明实施例的分离、训化后的菌株;图2是本发明实施例的fl-m-2菌株的显微镜图(40倍);图3是本发明实施例的fl-m-2菌株的系统发育树;图4是本发明实施例的菌株生长曲线;图5是本发明实施例的fl-m-2菌株对低浓度(1mg/l)氟咯草酮的降解率曲线;图6是本发明实施例的fl-m-2菌株对低浓度(100mg/l)氟咯草酮的降解率曲线;图7是本发明实施例的fl-m-2菌株发酵液对春小麦种子萌发及幼苗生长的安全性评价;图8是本发明实施例的fl-m-2菌株发酵液对春油菜种子萌发及幼苗生长的安全性评价。

具体实施方式

15.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不

用于限定本发明。

16.实施例1菌株分离、鉴定与生长曲线测定样品采集:采集青海省农林科学院植物保护研究所试验地长期大量使用氟咯草酮的马铃薯地表层土壤,并于-20℃保存备用。

17.菌种的分离纯化:s1:称取10 g土样置于内含90 ml无菌水的250 ml三角瓶中,28℃,180 r/min条件下恒温振荡30 min制成稀释10倍的菌悬液;吸取1 ml上述菌悬液加到含9 ml无菌水的试管中,稀释成10-2

,按此方法依次10倍系列稀释,一直到 10-6

。

18.s2:将稀释好的菌悬液涂布于改良马丁培养基28℃培养5-7d,平板中挑取单菌落重复多次划线分离培养,直至分离出单菌落,将单菌落保存于相应的固体斜面改良马丁培养基中;其中,改良马丁培养基:酵母浸出粉2 g, 葡萄糖20 g,蛋白胨5 g,磷酸氢二钾1 g,硫酸镁0.5 g,ph 6.4

±

0.2,121℃灭菌30 min;固体培养基加入1.5%的琼脂。

19.驯化:配置500m l无机盐固体培养基,高压灭菌,待温度冷却到40℃左右时吸取10mg/l的氟咯草酮标准母液5ml,制备成氟咯草酮浓度为 0.1mg/l的无机盐培养基,将分离纯化得到的菌株接种在此平板上28℃条件下培养2-3天,同理,将浓度1.0mg/l的氟咯草酮无机盐培养基中生长的菌种转代接种于氟咯草酮浓度为10.0mg/l的无机盐固体培养基中,继续驯化转代培养,并不断加大浓度,当氟咯草酮浓度增大到100.0mg/l时若还能在平板上生长,即此菌株具有降解氟咯草酮的潜能,保存菌株进行鉴定。

20.对训化后存活的菌株进行梯度稀释涂布平板,挑取菌落外观特征存在差异的菌株进行纯化,在氟咯草酮无机盐培养基中得到该株菌,且能够生长且长势良好,如图1所示。

21.显微镜观察:对驯化得到的具有降解氟咯草酮潜能菌株在显微镜下观察细胞形态,如图2所示。

22.核苷酸序列测定:重组质粒由生工生物工程(上海)技术服务有限公司提供测序,获取序列号后登录ncbi网站,再进入blast界面选取与已知各菌株的序列最相近的同源序列下载备用。再运mega7.0 软件进行系统发育树的构建,如图3所示,根据系统发育树分析结果与菌株形态特征结合,判定菌株fl-m-2为purpureocillium sp.。

23.菌株生长曲线测定:将筛选得到的降解菌株在28℃条件下,以 180r/min的速度进行培养,每隔1d取样,每次取样100μl菌液,用酶标仪测定菌液在od

620

下的吸光值 ,作菌株生长曲线图(见图4)。

24.实施例2菌株在低浓度氟咯草酮条件下降解能力检验色谱检测条件:色谱柱,c18柱;柱温,40℃;流动相a为甲醇,流动相b为0.1%乙酸 +5mmol/l乙酸铵水溶液;流速为0.25ml/min;进样体积,1.0

µ

l。

25.添加回收率的测定:分别向三种培养基中添加氟咯草酮标准品,使其浓度分别为0.01mg/l、0.1mg/l、1mg/l三个添加水平,五个重复,吸取10m l改良马丁液体培养基,置于50ml具塞离心管中,加入10ml乙腈溶液,涡旋振荡3min至充分混匀。加入3gnacl,涡旋1min,以5000r/min离心

5min,取上清液1.5ml,加入50mgpsa和100mg无水硫酸镁,涡旋1min,以12000 r/min 离心2 min,取上层清液,经0.22

µ

m膜过滤后,超高效液相色谱—串联质谱仪测定。

26.添加回收率计算公式:添加回收率(%)=加标量/加标试样测定值量

×

100结果表明:标准样品在浓度范围内峰面积线性关系良好,氟咯草酮在改良马丁液体培养基中的平均添加回收率范围为83.1%-97.6% ,表明该方法测定改良马丁液体培养基中氟咯草酮的含量方法可靠,且操作简便、可靠,符合农药残留分析质量控制的技术要求。

27.菌株降解能力的测定将驯化得到的具有降解氟咯草酮潜能的菌株接种于改良马丁液体培养基中,28℃、180r/min条件下培养24h,作为种子液。将种子液以2%的接种量(种子液体积与培养液体积之比)接到浓度为1mg/l的氟咯草酮无机盐液体培养基中,在28℃条件下,以180r/min的速度进行培养,每隔1d、3d、5d、7d、14d取样,以添加相同浓度氟咯草酮不接菌的无机盐培养基为对照,液相色谱-串联质谱法检测分析各菌株对氟咯草酮的降解率。吸取10ml培养液,置于50ml具塞离心管中,加入10ml乙腈溶液。涡旋振荡3min至充分混匀。加入3gnacl,涡旋1min,以5000r/min离心5min,取上清液1.5ml,加入50mgpsa和100mg无水硫酸镁,涡旋1min,以12000 r/min离心2min,取上层清液,经0.22

µ

m膜过滤后,供超高效液相色谱—串联质谱仪测定。

28.降解率计算公式:x%=(a1-a2)/a1

×

100;式中:x%—氟咯草酮的降解率;a1—对照中农药浓度(mg/l);a2—处理中农药浓度(mg/l);结果表明本发明的菌株对氟咯草酮在环境浓度为1mg/l的降解率见图5:菌株fl-m-2 1d、3d、5d、7d、14d的降解率分别为11.28%、25.67%、31.83%、39.63%、50.82%;而未加菌剂的空白对照自然降解率为2.58%、2.69%、4.39%、4.50%、5.76%。

29.实施例3菌株在高浓度氟咯草酮条件下降解能力检验将驯化得到的具有降解氟咯草酮潜能的菌株接种于改良马丁液体培养基中,28℃、180r/min条件下培养24h,作为种子液。将种子液以2%的接种量(种子液体积与培养液体积之比)接到浓度为100mg/l的氟咯草酮无机盐液体培养基中,在28℃条件下,以180r/min的速度进行培养,每隔1d、3d、5d、7d、14d取样,以添加相同浓度氟咯草酮不接菌的无机盐培养基为对照,液相色谱-串联质谱法检测分析各菌株对氟咯草酮的降解率。吸取10ml培养液,置于50ml具塞离心管中,加入10ml乙腈溶液。涡旋振荡3min至充分混匀。加入3gnacl,涡旋1min,以5000r/min离心5min,取上清液1.5ml,加入50mgpsa和100mg无水硫酸镁,涡旋1min,以12000 r/min离心2min,取上层清液,经0.22

µ

m膜过滤后,供超高效液相色谱—串联质谱仪测定。

30.降解率计算公式:x%=(a1-a2)/a1

×

100;

式中:x%—氟咯草酮的降解率a1—对照中农药浓度(mg/l)a2—处理中农药浓度(mg/l)结果表明本发明的菌株对氟咯草酮在环境浓度为100mg/l的降解率见图6:菌株fl-m-2 1d、3d、5d、7d、14d的降解率分别为10.46%、24.35%、29.68%、34.46%、47.86%,而未加菌剂的空白对照自然降解率为1.77%、2.28%、2.79%、4.03%、4.40%。

31.实施例4降解菌株及其发酵液对作物安全性采用种子萌发法,在28℃、180 r/min的培养条件下,在平板上挑取菌株fl-m-2单菌落接种到改良马丁液体培养基中培养5 d,吸取一定量的菌株发酵液,以蒸馏水为溶剂,配制成发酵原液、稀释10倍发酵液和稀释30倍发酵液,以小麦和油菜种子为供试对象,向每个培养皿中播入16粒种子,用移液管每皿添加5 ml,分别设清水处理(ck)、培养基不加菌处理、ck(m)、发酵原液、稀释10倍发酵液、稀释30倍发酵液五个处理,每个处理设置3次重复。在智能光照培养箱中25℃恒温保湿光照培养,光照12 h,黑暗12 h。种子在生测前进行灭菌消毒,之后分别加入蒸馏水催芽直至露白,7 d后计算各小麦和油菜种子萌发的根长、芽长、鲜重和干重。

32.结果表明:菌株fl-m-2稀释30倍发酵液处理的小麦和油菜种子的根长、芽长、干重与ck处理无明显差异,菌株原液处理的小麦和油菜种子的根长、芽长、鲜重、干重均低于其他处理,差异在0.05水平显著,而发酵原液处理与培养基不加菌处理ck(m)的小麦和油菜种子的根长、芽长、鲜重、干重间均无显著差异,说明菌株fl-m-2稀释30倍发酵液对种子幼苗生长无影响,菌株原液对种子幼苗生长无促进作用(见图7和图8)。

33.实施例5降解菌株降解效率田间测定采用田间小区法,在马铃薯田开展试验,同一试验条件下,播种马铃薯后,按有效成分750a.i.g /hm2喷施氟咯草酮,小区面积20m2,重复4次,共8个小区,随机排列;将筛选得到的降解菌株在28℃条件下,以 180r/min的速度在改良马丁液体培养基中培养7d后,按每个小区600ml喷施于4处理小区,另外4个小区施用清水对照,每隔7d分别采集土壤样品(0-10cm),均匀混土后带回实验室待测。

34.结果见表1,降解菌处理区氟咯草酮原始沉积量为0.9902 mg/l、清水对照区氟咯草酮原始沉积量为1.0832 mg/l,28d后,降解菌处理区氟咯草酮残留量为0.1426 mg/l,降解率为85.60%;而清水空白对照区氟咯草酮残留量为0.5931 mg/l,自然降解率为45.25%。结果说明:降解菌株fl-m-2在田间自然条件下,加快了氟咯草酮的降解,由于其来源于本地生境田间采集,通过生物激励的方式施用于田间土壤,具有较好的田间定殖能力,可加快氟咯草酮的降解速率。

35.表1 降解菌株处理和空白对照土壤中氟咯草酮残留量

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1