一种聚丙烯复合材料及其制备方法与应用与流程

1.本发明涉及高分子材料技术领域,尤其是一种聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。

背景技术:

2.聚丙烯因其来源广泛,易于加工,被广泛的应用注塑成为汽车、家电、生产用品等制件,其中有些制件被应用于医疗行业,所以除了需要材料具备一定的力学性能外,还需要材料对常见的致病菌具有一定的抵抗作用,常见的致病菌有金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等,但针对婴儿、妇科等医用制件,还需要对白色念珠菌具有一定的抵抗作用。

3.目前,一般的防霉剂与载银抗菌剂复合使用会提高制件对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等抗菌效果,但是在使用时存在两个问题:(1)常规的载银抗菌剂和防霉剂使用时,会受到配方体系中的抗氧剂的影响,与体系相容性较差的抗氧剂易向制件表面迁移,与抗菌剂、防霉剂形成竞争关系,从而影响材料的整体抗菌效果。(2)常规的载银抗菌剂和防霉剂使用时,防霉剂容易在后续的注塑加工过程中(注塑温度超过230℃)发生分解,造成制件表面出现气痕,目前尚且没有很好的解决方法。

4.针对聚丙烯材料对白色念珠菌的抗菌效果,在公布的专利、文献、网文中鲜有报道,本专利开发出一种不仅具有抗金黄色葡萄球菌、大肠杆菌,且具有抗白色念珠菌的聚丙烯复合材料,具有较高的应用价值。

技术实现要素:

5.基于此,本发明的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。

6.为实现上述目的,本发明所采取的技术方案为:一种聚丙烯复合材料,包括以下重量份的组分:聚丙烯树脂59-94份、滑石粉5-40份、抗菌剂0.3-2份、有机防霉剂0.3-2份、抗氧剂0.1-0.6份;其中,所述抗菌剂为载银氧化铝抗菌剂、载银氧化硅抗菌剂中的至少一种;所述有机防霉剂为噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的混合物;所述抗氧剂为亚磷酸酯类和受阻酚类抗氧剂。

7.本发明提供了一种聚丙烯复合材料,通过采用特定含量的抗菌剂和有机防霉剂,有机防霉剂因其含有杂环有机物,分子结构较为稳定,可提高材料的抗菌性,尤其是抗白色念珠菌效果;稳定的分子结构在后续的注塑加工过程中不容易分解,对外观更友好。本发明抗菌剂和有机防霉剂配合使用,结合特定含量的滑石粉、抗氧剂及聚丙烯树脂,各组分之间相互配合,既能实现聚丙烯材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制作用,同时对白色念珠菌具有很好的抑制效果。并且本发明抗菌剂和有机防霉剂配合使用,在保证抗效果的同时,减少了有机防霉剂的用量,制备得到的聚丙烯复合材料外观可接受。

8.优选地,所述的聚丙烯树脂的熔体质量流动速率为10-50g/10min,所述聚丙烯树脂的熔体质量流动速率是根据astmd1238使用2.16kg重量并在230℃的温度测量。

9.优选地,所述的聚丙烯复合材料,包括以下重量份的组分:抗菌剂0.5-1份、有机防霉剂0.5-1份。本技术发明人经过大量创造性试验探究后发现,抗菌剂和有机防霉剂采用上述组分选择时,最终制备得到的聚丙烯复合材料的抑菌效果更好。

10.优选地,所述有机防霉剂中噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的重量比=0.1:(0.5-1.5):(0.3-0.7)。进一步优选地,所述有机防霉剂中噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的重量比=0.1:(0.8-1.2):(0.3-0.7)。本技术发明人经过大量创造性试验探究后发现,有机防霉剂中噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的重量比对抑菌效果有很大影响,采用上述组分选择时,最终制备得到的聚丙烯复合材料的抑菌效果更好。

11.优选地,所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯、四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯、1,3,5-三(4-叔丁基-3-羟基-2,6-二甲基苄基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1h,3h,5h)-三酮中的至少一种;更优选地,所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯。

[0012]

由于抗菌剂、防霉剂需要析出到制件表面发挥作用,与聚丙烯材料相容性较差的抗氧剂与抗菌剂、防霉剂形成竞争关系,从而影响材料的整体抗菌效果。发明人经过大量实验探究后发现,受阻酚类抗氧剂的选择对本发明制备得到的聚丙烯复合材料的抗菌性影响很大,所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯时,制备得到的聚丙烯材料的抗菌效果达到最佳。

[0013]

此外,本发明还提供了所述的聚丙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:

[0014]

(1)按配比称量各种组分;

[0015]

(2)将步骤(1)中各种组分加入混合机中混合均匀,得到混合物料;

[0016]

(3)步骤(2)中得到的混合物料加入双螺杆挤出机中进行挤出造粒,得到所述聚丙烯复合材料。

[0017]

优选地,所述步骤(2)中,混合机的温度为60-70℃、混合机的转速为120-140r/min;所述步骤(3)中,双螺杆挤出机从喂料段到机头的温度依次为:80℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃,螺杆转速为400-500r/min,螺杆长径比45-50:1。

[0018]

进一步地,本发明提供了所述的聚丙烯复合材料在医用制件中的应用,所述医用制件包括周转箱、医疗设备壳体等。

[0019]

相对于现有技术,本发明的有益效果为:本发明提供了一种聚丙烯复合材料,通过采用特定含量的抗菌剂和有机防霉剂,结合特定含量的滑石粉、抗氧剂及聚丙烯树脂,各组分之间相互配合,得到的聚丙烯材料既能实现聚丙烯材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制作用,对白色念珠菌具有很好的抑制效果;并且制备得到的聚丙烯复合材料外观可接受。

具体实施方式

[0020]

为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本发明作进一步说明。

[0021]

实施例中,所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法,所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到;本发明实施例及对比例所用滑石粉完全相同;

[0022]

现对实施例及对比例所用原料做如下说明,但不限于这些材料:

[0023]

聚丙烯树脂1:pp ep300m,中海壳牌,熔体质量流动速率10g/10min;所述聚丙烯树脂的熔体质量流动速率是根据astmd1238使用2.16kg重量并在230℃的温度测量;

[0024]

聚丙烯树脂2:pp bm3900,韩国sk,熔体质量流动速率50g/10min;所述聚丙烯树脂的熔体质量流动速率是根据astmd1238使用2.16kg重量并在230℃的温度测量;

[0025]

抗菌剂1:载银氧化铝抗菌剂,型号:yc-s07,上海盈承;

[0026]

抗菌剂2:载银氧化硅抗菌剂,型号:jr-s07,厂家安徽晶和;

[0027]

抗菌剂3:载银氧化钛抗菌剂,型号:yc-t07,上海盈承;

[0028]

有机防霉剂1:噻菌灵,食品级,郑州宇控;

[0029]

有机防霉剂2:2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮,武汉卡米克;

[0030]

有机防霉剂3:n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮,上海郎旭生物;

[0031]

有机防霉剂4:吡啶硫酮钠,佛山蓝峰;

[0032]

滑石粉:市售;

[0033]

抗氧剂

[0034]

抗氧剂1:受阻酚类抗氧剂330(1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯),厂家艾迪科;抗氧剂2:亚磷酸酯类抗氧剂168(三[2,4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯),厂家利安隆;抗氧剂3:受阻酚类抗氧剂1010(四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯),厂家利安隆;抗氧剂4:受阻酚类抗氧剂1790(1,3,5-三(4-叔丁基-3-羟基-2,6-二甲基苄基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1h,3h,5h)-三酮),厂家利安隆;抗氧剂5:硫醚类抗氧剂、抗氧剂412s(季戊四醇四(3-月桂基硫代丙酸酯)),厂家利安隆;

[0035]

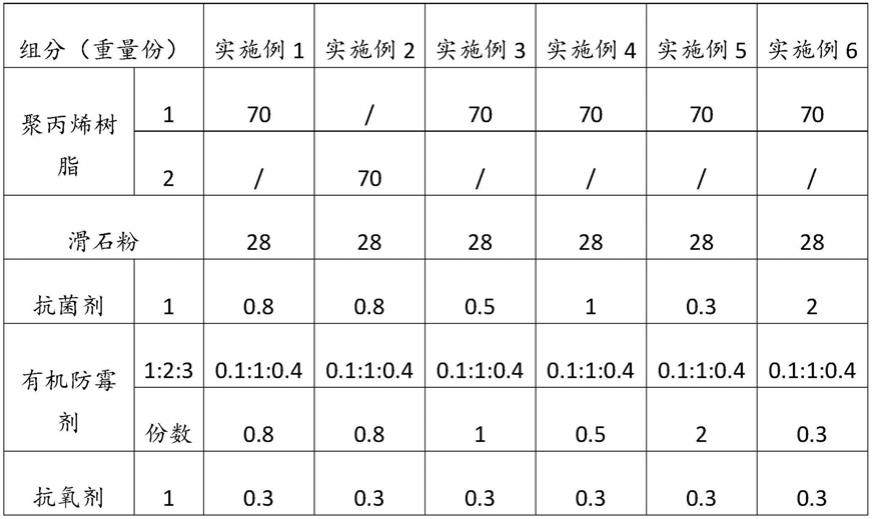

实施例1-15和对比例1-8

[0036]

实施例及对比例的聚丙烯复合材料的组分及重量份选择如表1、表2所示,其中,实施例及对比例聚丙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:

[0037]

(1)按配比称量各种原料;

[0038]

(2)将步骤(1)中各种原料加入混合机中混合均匀,得到混合物料;所述步骤(2)中,混合机的温度为60-70℃、混合机的转速为120-140r/min;

[0039]

(3)步骤(2)中得到的混合物料加入双螺杆挤出机中进行挤出造粒,得到所述聚丙烯复合材料;其中,双螺杆挤出机从喂料段到机头的温度依次为:80℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃、190℃,螺杆转速为450r/min,螺杆长径比48:1。

[0040]

表1

[0041][0042][0043]

表2

[0044][0045]

同时,本发明设置对比例,对比例与实施例1进行单独对比;

[0046]

对比例1与实施例1进行单独对比,仅抗菌剂、有机防霉剂的重量份选择不同,抗菌剂的重量份为0.1份,有机防霉剂的重量份为2.3份,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0047]

对比例2与实施例1进行单独对比,仅抗菌剂、有机防霉剂的重量份选择不同,抗菌剂的重量份为2.3份,有机防霉剂的重量份为0.1份,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0048]

对比例3与实施例1进行单独对比,仅抗菌剂的种类选择不同,抗菌剂选择为抗菌剂3,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0049]

对比例4与实施例1进行单独对比,仅有机防霉剂的种类选择不同,有机防霉剂选择有机防霉剂1、有机防霉剂2、有机防霉剂4;有机防霉剂1、有机防霉剂2、有机防霉剂4的重

量比为;有机防霉剂1:有机防霉剂2:有机防霉剂4=0.1:1:0.4;

[0050]

对比例5与实施例1进行单独对比,仅有机防霉剂的种类选择不同,有机防霉剂选择有机防霉剂2、有机防霉剂3、有机防霉剂4;有机防霉剂的重量比为;有机防霉剂4:有机防霉剂2:有机防霉剂3=0.1:1:0.4;

[0051]

对比例6与实施例1进行单独对比,仅不含抗菌剂,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0052]

对比例7与实施例1进行单独对比,仅不含有机防霉剂,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0053]

对比例8与实施例1进行单独对比,仅抗氧剂的种类选择不同,采用抗氧剂1和抗氧剂5,其余组分、重量份、制备方法完全相同;

[0054]

性能测试

[0055]

将实施例1-15及对比例1-8制备的聚丙烯复合材料进行相关性能测试,具体测试方法如下:

[0056]

(1)根据iso22196-2011进行抗金黄色葡萄球菌、抗大肠杆菌、抗白色念珠菌的相关测试;

[0057]

(2)外观:根据本领域技术人员通用观察标准进行表征:(a)无气痕:制件表面无肉眼可见白痕;(b)有气痕,外观可接受:制件表面有肉眼可见白痕,但白痕较小或数量较少,可以偏差接受;(c)有气痕,外观不可接受:制件表面有大量肉眼可见白痕,面积较大,不可偏差接受。

[0058]

测试结果如表1所示;

[0059]

表1

[0060]

[0061][0062]

由上表1可知,本发明提供了一种聚丙烯复合材料,通过采用特定含量的抗菌剂和有机防霉剂,结合特定含量的滑石粉及聚丙烯树脂,各组分之间相互配合,既能实现聚丙烯材料对大肠杆菌(>99.9%)和金黄色葡萄球菌(>99.9%)的抑制作用,对白色念珠菌(>95.0%)具有很好的抑制效果,并且具有较好的外观表现。

[0063]

由实施例1-2对比可知,所述的聚丙烯树脂的熔体质量流动速率为10-50g/10min时,制备得到的聚丙烯复合材料对大肠杆菌(>99.9%)、金黄色葡萄球菌(>99.9%)、白色念珠菌(>99.9%)均具有很好的抑制作用,且外观无气痕。

[0064]

由实施例1、实施例3-6、对比例1-2对比可知,本发明抗菌剂0.5-1份、有机防霉剂0.5-1份时,制备得到的聚丙烯复合材料对大肠杆菌(>99.9%)、金黄色葡萄球菌(>99.9%)、白色念珠菌(>99.9%)均具有很好的抑制作用,且外观无气痕。

[0065]

由实施例1、7-10对比可知,有机防霉剂中噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的重量比对抑菌效果有很大影响,当有机防霉剂中噻菌灵、2-正辛基-4-异噻唑啉-3酮、n-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的重量比=0.1:(0.8-1.2):(0.3-0.7)时,制备得到的聚丙烯复合材料对大肠杆菌(>99.9%)、金黄色葡萄球菌(>99.9%)、白色念珠菌(>99.9%)均具有很好的抑制作用,且外观无气痕。

[0066]

由实施例1、实施例13、对比例3对比可知,抗菌剂为载银氧化铝抗菌剂、载银氧化硅抗菌剂中的至少一种时,制备得到的聚丙烯复合材料对大肠杆菌(>99.9%)、金黄色葡萄球菌(>99.9%)、白色念珠菌(>99.9%)均具有很好的抑制作用,且外观无气痕。当采用其它种类抗菌剂时,制备得到的聚丙烯复合材料抗菌效果较差。

[0067]

由实施例1、对比例4-5对比可知,有机防霉剂的种类对最终的抗菌效果有很大影响,对比例4-5不采用本发明特定的有机防霉剂,制备得到的聚丙烯复合材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑制作用均变差。

[0068]

由实施例1、实施例14-15、对比例8对比可知,实施例14-15不采用本发明特定的抗氧剂组合,实施例14-15制备得到的聚丙烯复合材料对白色念珠菌的抑制作用变差,这是因为抗菌剂需要析出到制件表面发挥作用,而实施例14-15选用的抗氧剂与聚丙烯材料相容性较差,也易向制件表面迁移,与抗菌剂防霉剂形成竞争关系,影响其二者的迁移,从而影响材料的整体抗菌效果。对比例8不采用本发明亚磷酸酯类和受阻酚类抗氧剂,最终制备得到的聚丙烯复合材料抗菌效果差。

[0069]

由实施例1、对比例6-7对比可知,本发明抗菌剂和有机防霉剂之间具有协同作用,缺少其中一种组分时,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抗菌效果明显下降。

[0070]

最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1