一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺的制作方法

1.本发明涉及减水剂技术领域,尤其涉及一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺。

背景技术:

2.减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥;目前的减水剂虽能够满足一定的使用需求,但是在应用过程中,其水解效果较差,因此,还有待改进。

3.经检索,中国专利申请号为cn201611072041.7的专利,公开了一种用于纯机制砂混凝土的引气可控型聚羧酸系减水剂及其制备方法。该减水剂是先通过烷基酚聚氧乙烯醚单体与不饱和羧酸单体进行酯化反应生成不饱和羧酸-烷基酚聚氧乙烯醚酯化物单体,然后将不饱和羧酸单体、不饱和羧酸-烷基酚聚氧乙烯醚酯化物单体、不饱和聚醚单体以及不饱和磺酸单体通过氧化还原引发体系进行水溶液共聚反应,并加入适量分子量控制剂对分子量进行控制,从而得到引气可控型聚羧酸系减水剂。上述专利中的减水剂存在以下不足:在应用过程中,其水解效果较差,因此,还有待改进。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺。

5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

6.一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺,其原料按重量份计,包括:成分a 450~520份和成分b 12~18份;

7.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚275~320份、水90~100份、丙烯酸55~65份、丙烯酸羟乙酯25~30份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

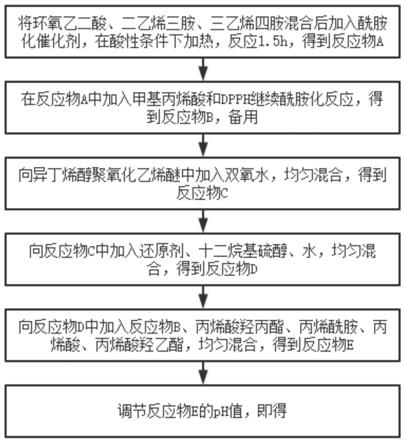

8.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

9.优选的:所述减水剂的制作工艺包括如下步骤:

10.s1:将环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺混合后加入酰胺化催化剂,在酸性条件下加热,反应1.5h,得到反应物a;

11.s2:在反应物a中加入甲基丙烯酸和dpph继续酰胺化反应,得到反应物b,备用;

12.s3:向异丁烯醇聚氧化乙烯醚中加入双氧水,均匀混合,得到反应物c;

13.s4:向反应物c中加入还原剂、十二烷基硫醇、水,均匀混合,得到反应物d;

14.s5:向反应物d中加入反应物b、丙烯酸羟丙酯、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯,

均匀混合,得到反应物e;

15.s6:调节反应物e的ph值,即得。

16.进一步的:所述s1步骤中,加热温度控制在110~125℃之间。

17.进一步优选的:所述s1步骤中,反应过程控制ph值小于2。

18.作为本发明一种优选的:所述s3步骤和s4步骤之间间隔时间控制在1.5~2.5h。

19.作为本发明进一步优选的:所述s4步骤和s5步骤之间间隔时间控制在1~1.5h。

20.作为本发明再进一步的方案:所述s5步骤和s6步骤之间间隔时间控制在0.5~1h。

21.在前述方案的基础上:所述s6步骤中,调节ph值在5.8~6.3之间。

22.在前述方案的基础上优选的:将所述原料进一步限定为:包括成分a 450~460份和成分b 13份;

23.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚275~280份、水90~2份、丙烯酸55~57份、丙烯酸羟乙酯25~26份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

24.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

25.在前述方案的基础上进一步优选的:将所述原料进一步限定为:包括成分a 510~520份和成分b 16份;

26.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚315~320份、水98~100份、丙烯酸63~65份、丙烯酸羟乙酯29~30份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

27.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

28.本发明的有益效果为:

29.1.本发明的减水剂在使用时,通过其水解官能团能够有效提升水解率,具有良好的水解性能,能够有效的提升制得的混凝土质量,可靠性强。

附图说明

30.图1为本发明提出的一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺的流程图。

具体实施方式

31.下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

32.实施例1:

33.一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺,其原料按重量份计,包括:成分a 450~520份和成分b 12~18份;

34.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚275~320份、水90~100份、丙烯酸55~65份、丙烯酸羟乙酯25~30份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

35.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

36.所述减水剂的制作工艺包括如下步骤:

37.s1:将环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺混合后加入酰胺化催化剂,在酸性条件下加热,反应1.5h,得到反应物a;

38.s2:在反应物a中加入甲基丙烯酸和dpph继续酰胺化反应,得到反应物b,备用;

39.s3:向异丁烯醇聚氧化乙烯醚中加入双氧水,均匀混合,得到反应物c;

40.s4:向反应物c中加入还原剂、十二烷基硫醇、水,均匀混合,得到反应物d;

41.s5:向反应物d中加入反应物b、丙烯酸羟丙酯、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯,均匀混合,得到反应物e;

42.s6:调节反应物e的ph值,即得。

43.其中,所述s1步骤中,加热温度控制在110~125℃之间。

44.其中,所述s1步骤中,反应过程控制ph值小于2。

45.其中,所述s3步骤和s4步骤之间间隔时间控制在1.5~2.5h。

46.其中,所述s4步骤和s5步骤之间间隔时间控制在1~1.5h。

47.其中,所述s5步骤和s6步骤之间间隔时间控制在0.5~1h。

48.其中,所述s6步骤中,调节ph值在5.8~6.3之间。

49.实施例2:

50.一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺,其原料按重量份计,包括:成分a 450~460份和成分b 13份;

51.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚275~280份、水90~2份、丙烯酸55~57份、丙烯酸羟乙酯25~26份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

52.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

53.所述减水剂的制作工艺包括如下步骤:

54.s1:将环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺混合后加入酰胺化催化剂,在酸性条件下加热,反应1.5h,得到反应物a;

55.s2:在反应物a中加入甲基丙烯酸和dpph继续酰胺化反应,得到反应物b,备用;

56.s3:向异丁烯醇聚氧化乙烯醚中加入双氧水,均匀混合,得到反应物c;

57.s4:向反应物c中加入还原剂、十二烷基硫醇、水,均匀混合,得到反应物d;

58.s5:向反应物d中加入反应物b、丙烯酸羟丙酯、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯,均匀混合,得到反应物e;

59.s6:调节反应物e的ph值,即得。

60.其中,所述s1步骤中,加热温度控制在110~115℃之间。

61.其中,所述s1步骤中,反应过程控制ph值小于2。

62.其中,所述s3步骤和s4步骤之间间隔时间控制在1.5~2.5h。

63.其中,所述s4步骤和s5步骤之间间隔时间控制在1~1.5h。

64.其中,所述s5步骤和s6步骤之间间隔时间控制在0.5~1h。

65.其中,所述s6步骤中,调节ph值在5.8~5.9之间。

66.实施例3:

67.一种提高混凝土流动性的减水剂的制作工艺,其原料按重量份计,包括:成分a 510~520份和成分b 16份;

68.其中,成分a包括:异丁烯醇聚氧化乙烯醚315~320份、水98~100份、丙烯酸63~65份、丙烯酸羟乙酯29~30份、双氧水1份、还原剂1份、丙烯酸羟丙酯1份、丙烯酰胺1份、十二烷基硫醇1份;

69.其中,成分b包括:环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺、酰胺化催化剂、甲基丙烯酸、dpph。

70.所述减水剂的制作工艺包括如下步骤:

71.s1:将环氧乙二酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺混合后加入酰胺化催化剂,在酸性条件下加热,反应1.5h,得到反应物a;

72.s2:在反应物a中加入甲基丙烯酸和dpph继续酰胺化反应,得到反应物b,备用;

73.s3:向异丁烯醇聚氧化乙烯醚中加入双氧水,均匀混合,得到反应物c;

74.s4:向反应物c中加入还原剂、十二烷基硫醇、水,均匀混合,得到反应物d;

75.s5:向反应物d中加入反应物b、丙烯酸羟丙酯、丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯,均匀混合,得到反应物e;

76.s6:调节反应物e的ph值,即得。

77.其中,所述s1步骤中,加热温度控制在120~125℃之间。

78.其中,所述s1步骤中,反应过程控制ph值小于2。

79.其中,所述s3步骤和s4步骤之间间隔时间控制在1.5~2.5h。

80.其中,所述s4步骤和s5步骤之间间隔时间控制在1~1.5h。

81.其中,所述s5步骤和s6步骤之间间隔时间控制在0.5~1h。

82.其中,所述s6步骤中,调节ph值在6.2~6.3之间。

83.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1