一种短波单胞菌在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用

1.本发明属于微生物技术领域,特别涉及一种短波单胞菌在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用。

背景技术:

2.植物寄生线虫引起的病害是农业生产中的主要病害之一,对农业生产造成严重损失。随着化学防治弊端的不断显现,生物防治越来越受到重视。捕食线虫真菌是线虫的重要天敌,它们通过产生捕食器官来捕捉线虫,捕食器官的形成与否和数量多少对捕食线虫真菌捕杀线虫能力起决定性作用。因此挖掘促进捕食线虫真菌形成捕食器官的诱导因子具有重要意义。目前,文献表明一些因子包括线虫、线虫分泌物及氨基酸等小分子能诱导捕食线虫真菌产生捕食器官。

3.少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)是捕食线虫真菌的代表模式种,目前,通常采用线虫提取物、氨基酸等诱导少孢节丛孢产生捕食器官,但线虫提取物制备过程繁琐,而氨基酸的诱导效果不佳,因此,亟需一种高效,便捷的方法来诱导少孢节丛孢产生捕食器官。

技术实现要素:

4.为了获得一种新的诱导少孢节丛孢产生捕食器官的方法,本发明提供了一种短波单胞菌在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用,将短波单胞菌的发酵液与少孢节丛孢的孢子悬液进行混合培养,能够诱导少孢节丛孢产生大量捕食器官,为植物寄生线虫的防治提供了一种新的途径。

5.本发明通过以下技术方案实现:

6.本技术提供一种短波单胞菌(brevundimonas sp.)在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用,所述短波单胞菌于2019年12月10日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为cgmcc no.19122。

7.进一步的,所述应用包括:

8.将短波单胞菌的发酵液和少孢节丛孢孢子悬液按体积比1:(1~10)混匀后进行培养,获得具有捕食器官的少孢节丛孢。

9.进一步的,所述短波单胞菌的发酵液通过以下方法制备:

10.取短波单胞菌单菌落划线于nb固体平板,28℃培养24h;

11.从所述nb固体平板挑取单菌落于nb液体培养基中,25~35℃,180rpm,培养12h-24h,后按1%-5%的接种量接入到装有nb液体培养基的容器中,25℃~35℃恒温摇床内培养3-6天,获得发酵混合液;

12.所述发酵混合液在10000-12000rpm下离心10min,吸取上清液,即得到所述短波单胞菌的发酵液。

13.进一步的,所述少孢节丛孢孢子悬液通过以下方法制备:

14.将少孢节丛孢菌株接种在pda或cma固体平板上,于28℃培养箱倒置培养5-8天活化菌株;

15.活化后的菌株转接至装有cma固体培养基的容器中,28℃培养8-12天,待长出大量孢子,向容器中加入适量无菌水和玻璃珠,摇晃水洗全部菌丝,采用6层擦镜纸过滤,制得所述少孢节丛孢孢子悬液。

16.进一步的,所述将短波单胞菌的发酵液和少孢节丛孢孢子悬液按体积比1:(1~10)混匀后进行培养,具体包括:

17.将短波单胞菌的发酵液和少孢节丛孢孢子悬液按体积比1:(1~10)混匀后,涂布于wa平板,将所述wa平板静置于25℃-28℃下培养2天。

18.或者,所述应用包括:

19.在将少孢节丛孢孢子悬液培养出菌丝的过程中,向培养容器中通入短波单胞菌的发酵液的挥发物,获得具有捕食器官的少孢节丛孢。

20.基于同一发明构思,本技术还提供一种短波单胞菌的发酵液在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用,所述短波单胞菌于2019年12月10日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为cgmcc no.19122。

21.进一步的,所述短波单胞菌的发酵液通过以下方法制备:

22.取短波单胞菌单菌落划线于nb固体平板,28℃培养24h;

23.从所述nb固体平板挑取单菌落于nb液体培养基中,25~35℃,180rpm,培养12h-24h,后按1%-5%的接种量接入到装有nb液体培养基的容器中,25℃~35℃恒温摇床内培养3-6天,获得发酵混合液;

24.所述发酵混合液在10000-12000rpm下离心10min,吸取上清液,即得到所述短波单胞菌的发酵液。

25.本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

26.本发明一种短波单胞菌在诱导少孢节丛孢产生捕食器官中的应用,将所述短波单胞菌的发酵液与少孢节丛孢的孢子悬液进行混合培养,能够诱导少孢节丛孢产生大量捕食器官,或者将短波单胞菌的发酵液挥发物通入培养少孢节丛孢孢子悬液的培养容器中,也能够诱导少孢节丛孢产生大量捕食器官,相比现有采用线虫提取物、氨基酸等诱导而言,细菌易培养,其发酵液容易获得,采用细菌发酵液诱导少孢节丛孢产生捕食器官更假简单、高效,可广泛推广应用,为植物寄生线虫的防治提供了一种新的途径。

附图说明

27.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

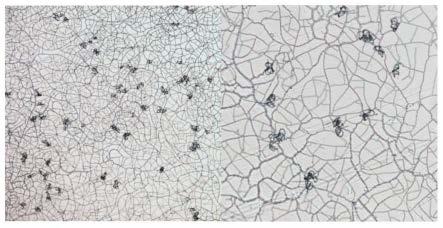

28.图1为实施例1中短波单胞菌诱导少孢节丛孢产生的捕食器官;

29.图2为实施例2中短波单胞菌诱导少孢节丛孢产生的捕食器官;

30.图3为实施例3中短波单胞菌诱导少孢节丛孢产生的捕食器官;

31.图4为实施例1对照组中没有产生捕食器官的少孢节丛孢菌丝。

具体实施方式

32.下文将结合具体实施方式和实施例,具体阐述本发明,本发明的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解,这些具体实施方式和实施例是用于说明本发明,而非限制本发明。

33.在整个说明书中,除非另有特别说明,本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此,除非另有定义,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾,本说明书优先。

34.除非另有特别说明,本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等,均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

35.本发明整体方法路线如下:

36.1.短波单胞菌(brevundimonas sp.)发酵液的制备

37.培养基:nb培养基为常规培养基。培养基的组成和配制方法如下:

38.nb培养基:10g蛋白胨,3g牛肉膏,5g氯化钠,加水溶解,并定容至1l,nb固体培养基需再加入琼脂18g/l,121℃灭菌20分钟。

39.取菌株单菌落划线于nb固体平板,于28℃培养箱培养24h。挑取单菌落在nb液体培养基中,25~35℃,180rpm,培养12h-24h,然后按1%-5%的接种量接入到装有nb液体培养基的三角瓶中,25℃~35℃恒温摇床内(150-200rpm)培养3-6天。发酵液用高速离心机在10000-12000rpm下离心10min分离菌液和菌体,吸取上清液放在-4℃的冰箱中备用,得到本发明使用的活性发酵液。

40.2.捕食线虫真菌少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)的培养和孢子悬液制备

41.pda培养基:200g土豆切片煮30min过滤,加20g葡萄糖,18g琼脂,水定容到1l,高压灭菌20min。

42.cma培养基:玉米粒30g/l(煮30min以上);酵母提取物0.6-1%;琼脂:18g/l,高压灭菌20min。

43.少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)孢子悬液制备:将菌株接种在pda或cma固体平板上,于28℃培养箱倒置培养5-8天活化菌株,活化了的菌株转接到装有cma固体培养基的三角瓶中,28℃培养8-12天,待长出大量孢子,向三角瓶中加入适量无菌水和玻璃珠,摇晃让水洗全部菌丝,用6层擦镜纸过滤,配成孢子悬液。

44.3少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)捕食器官的诱导实验

45.wa培养基:1.5%琼脂的水琼脂培养基。

46.取培养好的短波单胞菌(brevundimonas sp.)发酵液上清和少孢节丛孢孢子悬液按1:1-1:10(v/v)混匀涂布于6-9cm的wa平板。用nb培养基和少孢节丛孢孢子悬浮液按1:1-1:10(v/v)混匀涂布于6-9cm的wa平板作为阴性对照。平板静置于25℃-28℃恒温培养箱内培养。每组做三个重复。两天后用光学显微镜观察是否有捕食器官(三维菌网)形成。

47.或者:在9cm的双隔平板的一边倒上wa固体培养基,将0.5-1ml的少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)孢子悬液涂布到wa培养基上,再将1-2ml短波单胞菌(brevundimonas sp.)菌液加入到双隔平板中没有wa培养基的一侧,在28℃下进行恒温培养。每组做三个重复。培养3天后,在显微镜下观察是否有捕食器官产生。

48.下面将结合实施例及实验数据对本技术一种短波单胞菌在诱导少孢节丛孢产生

捕食器官中的应用进行详细说明。

49.实施例1

50.(1)短波单胞菌(brevundimonas sp.)发酵液的制备

51.短波单胞菌(brevundimonas sp.)在nb固体培养基上28℃培养箱培养24h,再转接到已灭菌装有100ml nb液体培养基的250ml三角瓶中于28℃,180rpm摇床培养24h作为种子液。按1%的接种量接种于已灭菌装有100ml nb液体培养基的250ml三角瓶中,28℃摇床180rpm培养4天,取发酵液离心(10000rpm,10min)除去菌体,用移液枪吸取上清,收集无菌三角瓶中备用。

52.(2)少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)孢子悬液的制备

53.将少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)接种在pda固体平板上,于28℃培养箱倒置培养6天,将活化了的菌株转接到装有cma固体培养基的三角瓶中,28℃培养10天,待长出大量孢子,向三角瓶中加入适量无菌水和玻璃珠,摇晃让水洗全部菌丝,用6层擦镜纸过滤,配成孢子悬液。

54.(3)诱导实验

55.将步骤(1)所得细菌发酵上清液与步骤(2)所得孢子悬液按体积比1:5混合,均匀涂布在9cm的wa培养基上,28℃恒温培养。在wa固体培养基上加入nb液体培养基和孢子悬液(1:5,v/v),混匀涂布置于28℃恒温培养箱内培养,以此作为对照。每组做三个重复。在培养2天后用显微镜观察,试验组的少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)产生捕食器官三维菌网,而对照组基本没有捕食器官三维菌网形成。

56.实施例2

57.(1)短波单胞菌(brevundimonas sp.)发酵液的制备

58.短波单胞菌(brevundimonas sp.)在nb固体培养基上28℃培养箱培养24h,再转接到已灭菌装有120ml nb液体培养基的250ml三角瓶中于30℃,160rpm摇床培养20h作为种子液。按3%的接种量接种于已灭菌装有120ml nb液体培养基的250ml三角瓶中,160rpm摇床30℃培养3天,取发酵液离心(12000rpm,10min)除去菌体,用移液枪吸取上清,收集于无菌三角瓶中备用。

59.(2)少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)孢子悬液的制备

60.将少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)接种在pda固体平板上,于28℃培养箱倒置培养8天,将活化了的菌株转接到装有cma固体培养基的三角瓶中,28℃培养8天,待长出大量孢子,向三角瓶中加入适量无菌水和玻璃珠,摇晃让水洗全部菌丝,用6层擦镜纸过滤,配成孢子悬液。

61.(3)诱导实验

62.将步骤(1)所得细菌发酵上清液与步骤(2)所得孢子悬液按体积比1:8混合,均匀涂布在6cm wa平板上,28℃恒温培养。在wa培养基上加入nb液体培养基和孢子悬液(1:8,v/v),混匀涂布置于28℃恒温培养箱内培养,以此作为对照。每组做三个重复。在培养2天后用显微镜观察,试验组的少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)产生捕食器官三维菌网,而对照组基本没有捕食器官三维菌网形成。

63.实施例3

64.(1)短波单胞菌(brevundimonas sp.)发酵液的制备

65.短波单胞菌(brevundimonas sp.)在nb固体培养基上28℃培养箱培养24h,再转接到已灭菌装有100ml nb液体培养基的250ml三角瓶中于35℃,180rpm摇床培养24h作为种子液。按5%的接种量接种于已灭菌装有100ml nb液体培养基的250ml三角瓶中,35℃摇床180rpm培养5天,取发酵液离心(10000rpm,10min)除去菌体,用移液枪吸取上清,收集于无菌三角瓶中备用。

66.(2)少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)孢子悬液的制备

67.将少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)接种在pda固体平板上,于28℃培养箱倒置培养8天,将活化了的菌株切块转接到装有cma固体培养基的三角瓶中,28℃培养12天,待长出大量孢子,向三角瓶中加入适量无菌水和玻璃珠,摇晃让水洗全部菌丝,用6层擦镜纸过滤,配成孢子悬液。

68.(3)诱导实验

69.在9cm的双隔平板的一边倒上wa固体培养基,将1ml少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)分生孢子涂布到wa培养基上,再将1ml短波单胞菌(brevundimonas sp.)菌液加入到双隔平板中没有wa培养基的一侧,在28℃下进行恒温培养。每组做三个重复。培养3天后,试验组的少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)产生捕食器官三维菌网,而对照组(双隔平板中没有wa培养基的一侧加入nb液体培养基)基本没有捕食器官三维菌网形成。说明短波单胞菌(brevundimonas sp.)产生的挥发性物质能诱导少孢节丛孢(arthrobotrys oligospora)产生捕食器官三维菌网。

70.图1-4中,右图相比左图为放大倍数更大的图。

71.最后,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

72.尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

73.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1