一种基于原位裂解和脉冲凝胶电泳相结合的叶绿体环状基因组的提取方法

本发明属于植物基因工程,具体涉及一种基于原位裂解和脉冲凝胶电泳法的叶绿体环状基因组的提取方法。

背景技术:

1、叶绿体是绿色植物细胞中进行光合作用的重要细胞器,自身拥有相对独立的遗传物质,即叶绿体dna(cpdna)。目前cpdna的提取方法主要包括离心法和原位裂解-脉冲凝胶电泳法(in situ lysis-pfge)。

2、1957年meselson提出了一种观察氯化铯(cscl)密度梯度中噬菌体dna平衡分布的新方法,该密度梯度是由氯化铯在恒定离心场作用下沉降建立的,即离心法。1963年edwardh.l.c根据jgentorf(1957)和marmur(1961)的实验方法从菠菜和甜菜叶中分离出细胞dna后,通过cscl密度梯度超离心分离出cpdna(minor dna components)。同年,ruth s与人合著了一项研究,从绿衣藻(green agla chlamydomonas)中分离出一系列非核染色体突变体材料,这表明存在广泛的非染色体遗传系统,在分离出相对完整的叶绿体后,用cscl密度梯度超离心力提取cpdna并对cpdna的浮力密度和碱基组成进行表征。1966年tewari.k.k通过非连续蔗糖梯度离心法分离出烟草叶绿体(由山梨醇溶液,一种简单的均质化渗透,分离出包膜完整的叶绿体,最初由walker在1964年进行了试验,确定其烟草叶绿体中分离到的cpdna为单一组分且在cscl密度梯度的浮密度为1.702(1965年由shipp w.s首次报道了cscl中cpdna的浮密度为1.703)。pertoft h在1977年使用percoll(一种改性的胶体二氧化硅)作为一种新的梯度材料分离细胞和细胞器,而用于分离叶绿体的percoll密度梯度在近4年后(1981年)由mouiuoux g和cline k首次测试。1987年,pay a和a.smith m尝试用“self-generated percoll gradients”分离粗叶绿体并将从中回收的叶绿体用含有2%的sarkosyl和50μg/ml的蛋白酶k(proteinase k)的net缓冲液进行裂解,提取其cpdna。

3、因此,自20世纪60年代后期的开创性工作以来,通过离心法制备完整叶绿体用于cpdna提取的方法得到广泛应用,为广泛的叶绿体基因组表征研究和蛋白质研究等铺平了道路。

4、1984年david c.s和charles f.c开发了一种琼脂糖凝胶电泳系统:“脉冲场凝胶电泳(pfge)”和“凝胶插入块(gel insert)”,是一种将含有裸露dna(未断裂dna链)的“凝胶插入块(gel insert)”包埋入凝胶后分离高分子量和具高分辨率的dna分子研究技术。它是一种新型的凝胶电泳,可分离高达2000kb的dna分子,其分辨率超过了传统电泳对分子量(logarithmic molecular weight)的依赖性。同年晚些时候,荷兰癌症研究所分子生物学部门的lex h.t.v通过脉冲场梯度凝胶电泳(pulsed field gradient gelelectrophoresis)对427株布鲁氏锥虫的染色体大小的dna分子进行了分离--由此可见,对于专注于大片段dna(mb)研究人员来说,这项技术是非常紧迫和重要的。

5、pfge技术在1990-1991年开始应用于观察cpdna分子结构的研究领域,当时bendich aj和smith s b使用的是“in situ lysis-pfge”结合引物探针的方法。但据文献资料显示,1989年xing-wang d的研究首次对cpdna分子结构进行了“in situ lysis-pfge”方法的探索。与此之外,1995年由hong-bing z提出的“in situ lysis-pfge”(原位裂解和脉冲凝胶电泳法,insitu lysis-pfge)从植物细胞中提取高分子量(hmw)的nudna,该新方案的目的之一是降低作为污染物的cpdna含量。steffen b的结果(1995)支持了当时的一个普遍共识,即质体dna(ptdna)作为基因组大小的圆形分子存在于细胞器中,同时“in situlysis-pfge”作为一种高效的细胞器基因组分子结构领域的研究方法,得到了较为系统的描述和改进。

6、自20世纪末以来,“密度梯度离心”和“in situ lysis-pfge”糅合发展成为叶绿体分离和cpdna分子结构研究的主流途径,已成为此领域的实验生物技术的基础。其提取叶绿体和研究cpdna分子结构主要演变为三个基本步骤:从叶片组织中分离叶绿体,叶绿体的裂解,cpdna的纯化。

7、然而,现有的制备方法中仍存在操作步骤复杂,提取纯度低的缺陷。

技术实现思路

1、发明目的:针对现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种叶绿体环状基因组的提取方法。

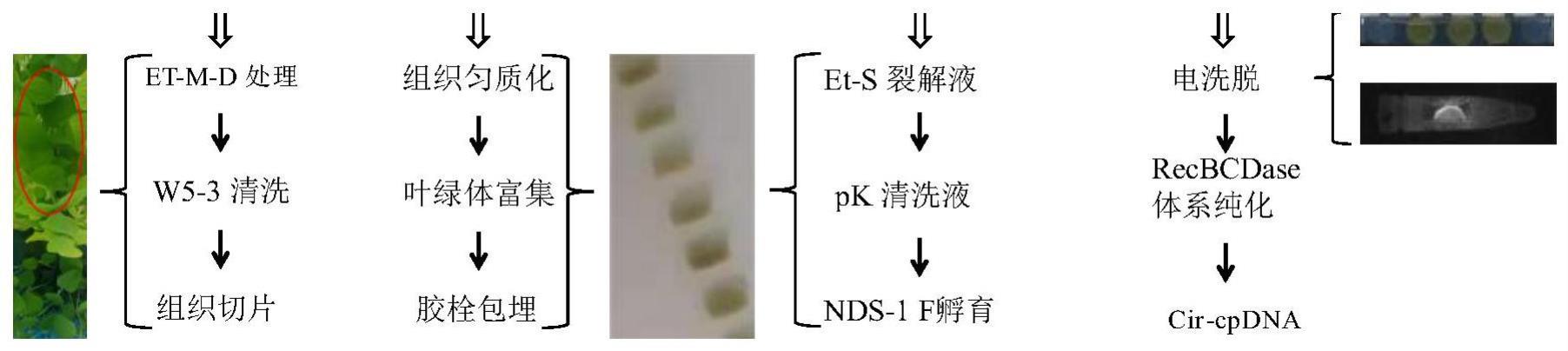

2、技术方案:为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于原位裂解和脉冲凝胶电泳相结合的叶绿体环状基因组的提取方法,包括以下步骤:

3、(1)待提取作物的预处理,得到用于叶绿体细胞器提取的叶片;

4、(2)将叶片快速浸入et-m-d体系中15min,用w5-3溶液清洗三次后,通过等差离心法和密度梯度离心法去除杂物,得到叶绿体粗提溶液;所述et-m-d体系包括0.6m甘露醇,0.05mmes,0.03mtris和75% v/v的乙醇;

5、(3)使用叶绿体粗提溶液构建叶绿体细胞器包埋胶栓;

6、(4)裂解胶栓中的叶绿体细胞器;

7、(5)通过脉冲凝胶电泳分离纯化叶绿体基因组;

8、(6)电洗脱回收叶绿体环状基因组;

9、(7)利用recbcdase体系清除电洗脱步骤中产生的断裂核酸片段。

10、进一步地,步骤(1)中所述作物包括大豆、大麦、小麦、玉米。

11、进一步地,步骤(1)的预处理具体步骤包括:待作物种子萌发3-3.5天后,将幼苗移至霍格兰营养液内水培,在光照条件下25~30℃/70%湿度培养12~14h,在黑暗条件下23~25℃/70%湿度培养10~14h,光照和黑暗交替循环培养,每隔7天更换霍格兰营养液,直至叶片呈现微黄色的叶绿体饥饿状态。

12、进一步地,步骤(2)中所述的w5-3溶液包括以下终浓度的成分:0.1mnacl,0.15mcacl2,0.005mkcl,0.0015mmes,0.1mtris,0.05medta·na2。

13、进一步地,步骤(4)的具体步骤包括:使用et-s裂解液在35℃条件下孵育叶绿体细胞器包埋胶栓2.5h,期间每隔30min更换一次et-s裂解液;在冰水浴的条件下,使用pk溶液孵育叶绿体细胞器包埋胶栓3h,期间每隔30min更换一次pk溶液;在冰水浴的条件下,使用nds-1体系孵育叶绿体细胞器包埋胶栓10h,待nds-1体系恢复至室温后在50℃水浴锅中继续孵育9min,移除nds-1体系。

14、进一步地,所述et-s裂解液包括以下终浓度的成分:0.25mnacl,0.05mmes,0.03mtris,0.5%(w/v)sds,0.4%(v/v)tween 20,40%(v/v)乙醇。其中,w/v为g/ml比,v/v为体积比。

15、进一步地,所述用nds-1体系包括以下终浓度的成分:0.1mtris,0.05medta,0.5%(w/v)sds,20mm亚精胺,2mg/ml蛋白酶k,1mmcacl2。

16、进一步地,步骤(6)中回收载体选用d-tube透析管。

17、有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下突出的显著优点:1、本发明利用原位裂解技术,脉冲凝胶电泳技术,电洗脱技术和酶切技术相结合,构建了一种新的叶绿体环状基因组提取技术流程,能够同时满足叶绿体环状基因组的提取和纯化,在质基因组研究中具有非常重要的意义。2、本发明通过优化作物培养条件来降低叶绿体细胞器中淀粉等碳水化合物的积累,有效的降低了叶绿体细胞器在离心和包埋过程中的破裂,提高了叶绿体细胞器胶栓的包埋质量。3、本发明通过优化取样条件和原位裂解两个核心步骤,原创性的研发了用以失活细胞蛋白为主的et-m-d体系(防止提取过程中核酸酶对dna的酶解)和叶绿体细胞器胶栓裂解中的et-s裂解液两个体系,同时优化了cpdna释放体系nds-1,有效的提高了胶栓中叶绿体细胞器的裂解质量和cir-cpdna含量。4、选用电洗脱技术回收叶绿体基因组,以d-tube透析管作为核酸回收载体。有效的降低了回收过程中的叶绿体环状基因组的物理断裂,提高了回收质量。5、本发明利用recbcdase的酶切特性,消除电洗脱回收液中的非环状cpdna杂链,使提取的叶绿体环状基因组纯度更高。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!