一种3M双面胶防滑垫片的制作方法

一种3m双面胶防滑垫片

技术领域

[0001]

本实用新型属于双面胶技术领域,具体为一种3m双面胶防滑垫片。

背景技术:

[0002]

双面胶是以纸、布、塑料薄膜为基材,再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带,由基材、胶粘剂、离型纸(膜)或者叫硅油纸三部分组成,基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型,它可广泛应用于汽车、墙饰、陶瓷木质的表面。

[0003]

现有的双面胶带在在粘附光滑物体时,因为物体表面过于光滑,容易粘浮时物体产生滑动,导致粘附位置产生偏移,为此,我们提出一种3m双面胶防滑垫片。

技术实现要素:

[0004]

针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种3m双面胶防滑垫片,有效的解决了现有的双面胶带在在粘附光滑物体时,因为物体表面过于光滑,容易粘浮时物体产生滑动,导致粘附位置产生偏移的问题。

[0005]

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种3m双面胶防滑垫片,包括双面胶垫片,所述双面胶垫片的中部设置有丙烯酸泡棉,所述丙烯酸泡棉的顶部设置有减震透气层,所述减震透气层的顶部设置有压力缓冲层,所述压力缓冲层的顶部均匀设置有防滑凸块,所述压力缓冲层与防滑凸块的顶部设置有顶部丙烯酸胶粘剂,所述顶部丙烯酸胶粘剂的顶部设置有顶部衬纸,所述丙烯酸泡棉的底部设置有聚乙烯防滑层,所述聚乙烯防滑层的底部均匀设置有防滑凹口,所述聚乙烯防滑层的底部设置有底部丙烯酸胶粘剂,所述聚乙烯防滑层的底部设置有底部衬纸。

[0006]

通过采用上述技术方案,揭开底部衬纸与顶部衬纸可以粘附物体,可以有效的防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动,可以很好的减少物体的压力,提高该产品的使用寿命,且该产品通过减震透气层可具有有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺,且本产品具有小巧轻便、黏附力强,可有效的防止物体粘浮后滑动,提高了产品的实用性。

[0007]

本实用新型的进一步设置为:所述防滑凸块的表面开设有防滑螺纹,且防滑凸块的厚度为0.2mm-0.6mm。

[0008]

通过采用上述技术方案,防滑凸块400可以使物体粘附时产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动。

[0009]

本实用新型的进一步设置为:所述聚乙烯防滑层的厚度为1mm-2mm。

[0010]

通过采用上述技术方案,聚乙烯防滑层600可以产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动。

[0011]

本实用新型的进一步设置为:所述压力缓冲层的厚度为1mm-3mm。

[0012]

通过采用上述技术方案,压力缓冲层300可以减少粘附物体物体产生的压力,有效的提高了产品的寿命。

[0013]

本实用新型的进一步设置为:所述所述顶部衬纸与底部衬纸的厚度相同,且厚度为0.2mm-0.6mm。

[0014]

通过采用上述技术方案,可以很好的保证双面胶的黏附性,可有效的防止丙烯酸胶粘剂与外部空气接触产生氧化。

[0015]

本实用新型的进一步设置为:所述防滑凹口与所述防滑凸块位置相对应。

[0016]

通过采用上述技术方案,当厚度达不到需要厚度时,可通过叠加的方式达到需要的厚度,提高了产品的实用性。

[0017]

本实用新型的进一步设置为:所述减震透气层的厚度为2mm-4mm。

[0018]

通过采用上述技术方案,减震透气层有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺等特点。

[0019]

本实用新型的进一步设置为:所述顶部丙烯酸胶粘剂与所述底部丙烯酸胶粘剂为强力型丙烯酸胶粘剂。

[0020]

通过采用上述技术方案,使底部丙烯酸胶粘剂800粘附在物体的表面,可以使顶部丙烯酸胶粘剂500粘附需要固定的物体,可以有效地防止物体黏附后,因粘合剂强度不够,导致产品脱落。

[0021]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过揭开底部衬纸与顶部衬纸可以粘附物体,可以有效的防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动,可以很好的减少物体的压力,提高该产品的使用寿命,且该产品通过减震透气层可具有有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺,且本产品具有小巧轻便、黏附力强,可有效的防止物体粘浮后滑动,提高了产品的实用性。

附图说明

[0022]

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0023]

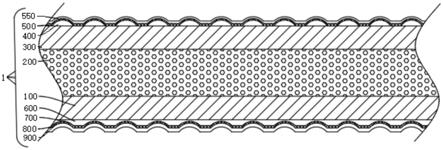

图1为本实用新型结构示意图;

[0024]

图2为本实用双面胶垫片上部结构示意图;

[0025]

图3为本实用双面胶垫片底部结构示意图。

[0026]

图中:1、双面胶垫片;100、丙烯酸泡棉;200、减震透气层;300、压力缓冲层;400、防滑凸块;500、顶部丙烯酸胶粘剂;550、顶部衬纸;600、聚乙烯防滑层;700、防滑凹口;800、底部丙烯酸胶粘剂;900、底部衬纸。

具体实施方式

[0027]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0028]

实施例一,由图1、图2和图3给出,包括双面胶垫片1,双面胶垫片1的中部设置有丙烯酸泡棉100,丙烯酸泡棉100的顶部设置有减震透气层200,减震透气层200的顶部设置有压力缓冲层300,压力缓冲层300的顶部均匀设置有防滑凸块400,压力缓冲层300与防滑凸块400的顶部设置有顶部丙烯酸胶粘剂500,顶部丙烯酸胶粘剂500的顶部设置有顶部衬纸550,丙烯酸泡棉100的底部设置有聚乙烯防滑层600,聚乙烯防滑层600的底部均匀设置有防滑凹口700,聚乙烯防滑层600的底部设置有底部丙烯酸胶粘剂800,聚乙烯防滑层600的底部设置有底部衬纸900。

[0029]

实施例二,在实施例一的基础上,由图1给出,防滑凸块400的表面开设有防滑螺纹,且防滑凸块400的厚度为0.2mm-0.6mm,防滑凸块400可以使物体粘附时产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动。

[0030]

实施例三,在实施例一的基础上,由图1给出,聚乙烯防滑层600的厚度为1mm-2mm,聚乙烯防滑层600可以产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动。

[0031]

实施例四,在实施例一的基础上,由图1给出,压力缓冲层300的厚度为1mm-3mm,压力缓冲层300可以减少粘附物体物体产生的压力,有效的提高了产品的寿命。

[0032]

实施例五,在实施例一的基础上,由图1给出,顶部衬纸550与底部衬纸900的厚度相同,且厚度为0.2mm-0.6mm,可以很好的保证双面胶的黏附性,可有效的防止丙烯酸胶粘剂与外部空气接触产生氧化。

[0033]

实施例六,在实施例一的基础上,由图1给出,防滑凹口700与防滑凸块400位置相对应,防滑凸块400可以活动卡接在防滑凹口700的内部,当厚度达不到需要厚度时,可通过叠加的方式达到需要的厚度,提高了产品的实用性。

[0034]

实施例七,在实施例一的基础上,由图1给出,减震透气层200的厚度为2mm-4mm,减震透气层200有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺等特点。

[0035]

实施例八,在实施例一的基础上,由图1给出,顶部丙烯酸胶粘剂500与底部丙烯酸胶粘剂800为强力型丙烯酸胶粘剂,使底部丙烯酸胶粘剂800粘附在物体的表面,可以使顶部丙烯酸胶粘剂500粘附需要固定的物体,可以有效地防止物体黏附后,因粘合剂强度不够,导致产品脱落。

[0036]

工作原理:本新型方案在具体实施时,通过揭开底部衬纸900可以使底部丙烯酸胶粘剂800粘附在物体的表面,聚乙烯防滑层600与防滑凹口700可以产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动,通过揭开顶部衬纸550可以顶部丙烯酸胶粘剂500粘附需要固定的物体,防滑凸块400可以使物体粘附时产生摩擦力,防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动,压力缓冲层300可以减少粘附物体物体产生的压力,减震透气层200有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺等特点。

[0037]

与相关技术相比较,本实用新型提供的3m双面胶防滑垫片具有如下有益效果:

[0038]

本实用新型提供一种3m双面胶防滑垫片,通过揭开底部衬纸900与顶部衬纸550可以粘附物体,可以有效的防止粘贴过后因为物体表面光滑,而导致的粘贴后位置产生滑动,可以很好的减少物体的压力,提高该产品的使用寿命,且该产品通过减震透气层200可具有

有很好透气性,可以很好的防潮、防水、耐老化、柔顺,且本产品具有小巧轻便、黏附力强,可有效的防止物体粘浮后滑动,提高了产品的实用性。

[0039]

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1