一种侧卸车上下双向开门机构的制作方法

[0001]

本实用新型属于货车箱门辅助设备技术领域,用于解决现有技术中常规车辆厢门开启单一,无法满足车辆装载不同货物时的卸货需求,具体涉及一种侧卸车上下双向开门机构。

背景技术:

[0002]

目前,常规载货类车辆厢门开启单一,只能向下开,或向上开,无法满足车辆装载不同货物时的卸货需求,且卸货时厢门的开启以及关闭都较为繁琐、困难,为此我们提出一种侧卸车上下双向开门机构。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型的目的是提出一种侧卸车上下双向开门机构,以解决现有技术中货车厢门开启方向单一,不能满足车辆装载不同货物时的卸货需求。

[0004]

为了实现所述目的,本实用新型具体采用如下技术方案:

[0005]

一种侧卸车上下双向开门机构,包括包括车厢16、侧厢门6,车厢16靠近侧厢门6的上部设有上铰接点固定座2,车厢16靠近侧厢门6的上部设有下铰接点固定座7,所述的侧厢门6的上部设有厢门上回转轴3,厢门上回转轴3的右侧设有上控制手柄5,侧厢门6的下部设有厢门下回转轴8,厢门下回转轴8的底部设有联动钩臂9。

[0006]

进一步地,所述的上控制手柄5的顶部设有上手柄固定轴1,上手柄固定轴1焊接在上铰接点固定座2上,上控制手柄5与上手柄固定轴1铰接,上手柄固定轴1贯穿上控制手柄5,上手柄固定轴1的右侧设有第一限位销轴4,第一限位销轴4贯穿上控制手柄5。

[0007]

进一步地,所述的联动钩臂9的与下铰接点固定座7上设有的联动回转轴10铰接,联动钩臂9的右侧设有主动摆臂11,主动摆臂11与联动回转轴10铰接铰接。

[0008]

进一步地,所述的主动摆臂11的右侧设有连杆13,连杆13的右侧设有下控制手柄12,下控制手柄12的右侧设有下手柄固定轴15,下手柄固定轴15焊接在车厢16上,下控制手柄12与下手柄固定轴15铰接,下手柄固定轴15铰接的左侧设有下手柄第二限位销轴14。

[0009]

现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:一种侧卸车上下双向开门机构可以根据所载货物的实际情况选择厢门的开启方式,满足了不同货物的卸货需求。

附图说明

[0010]

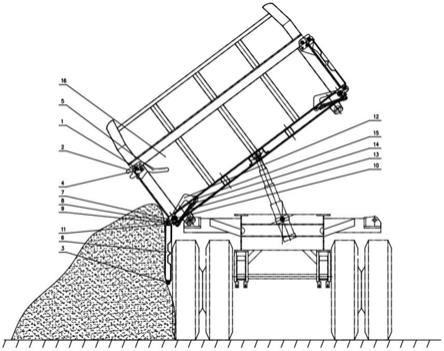

图1为本实用新型结构向上开门卸货示意图。

[0011]

图2为本实用新型结构向下开门卸货示意图。

[0012]

图3为本实用新型结构初始状态示意图。

[0013]

图中,1-上手柄固定轴,2-上铰接点固定座,3-厢门上回转轴,4-第一定位销轴,5-上控制手柄,6-侧厢门,7-上铰接点固定座,8-厢门下回转轴,9-联动钩臂,10-联动回转轴,11-主动摆臂,12-下控制手柄,13-连杆,14-第二限位销轴,15-下手柄固定轴,16-车厢。

具体实施方式

[0014]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施实例。

[0015]

实施例1

[0016]

当需要将侧厢门6向上开启卸货时,操作人员站在车厢16前端侧面,向上扳动下控制手柄12,向上扳动下控制手柄12绕下手柄固定轴15转动并带动连杆13,在连杆13拉力的作用下带动主动摆臂11绕联动回转轴10转动,在联动回转轴10的作用下带动联动钩臂9向下旋转,在厢内货物本身的作用下侧厢门6向上打开,举升车厢16后侧厢门向上打开,开始将车厢16内货物卸掉。卸货完毕后,车厢16下落,侧厢门6在本身重力的作用下贴紧车厢16。向下拉下控制手柄12,下控制手柄12绕下手柄固定轴15转动并带动连杆13,在连杆13拉力的作用下带动主动摆臂11绕联动回转轴10转动,在联动回转轴10的作用下带动联动钩臂9向上旋转,下铰接点固定座7和联动钩臂9包住厢门下回转轴8,形成一个封闭的铰接点。同时利用四杆机构的死点的原理将下控制手柄12和第二限位销轴14锁紧,将侧厢门6锁住。

[0017]

实施例2

[0018]

在实施例1的基础上,当需要将侧厢门6向下开启卸货时,操作人员站在车厢16前端侧面,用手拔出第一限位销轴4,向前推动上控制手柄5,上控制手柄5绕上手柄固定轴1旋转,上部的锁紧机构打开,在厢内货物本身的外胀力的作用下侧厢门6绕厢门下回转轴8旋转,侧厢门6向下打开。举升车厢16后将车厢内16货物卸完。卸货完毕后,车厢16落下,侧厢门6在重力的作用下贴紧车厢16侧面。操作人员站在车厢16前端侧面,向前推动上控制手柄5,上控制手柄5绕上手柄固定轴1旋转,上铰接点固定座7和上控制手柄5包住厢门上回转轴3,形成一个封闭的铰接点,将第一限位销轴4穿插入上铰接点固定座7和上控制手柄5,侧厢门6被锁住。

[0019]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1