一种地面无人车辆的轮毂电机独立悬架装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及无人车辆技术领域,具体涉及一种地面无人车辆的轮毂电机独立悬架装置。

背景技术:

[0002]

由各轮毂电机单独驱动车轮的全方位转向车辆,可以最大长度地发挥轮毂电机驱动结构简单、布置灵活的优点,实现车辆的横向行驶、原地转向和斜向行驶等功能,大幅度地提高了车辆的机动性能和操纵稳定性。

[0003]

目前针对轮毂电机的悬架其本身大多为考虑悬架本身的稳定、减震和灵活程度而对其进行不断创新和改进,但是往往忽略了轮毂电机与悬架之间的安装连接。而现有轮毂电机的悬架中,车辆在行驶过程中,由于悬架受力不均,无法更好地将悬架受力分散至车身,从而导致轮毂电机悬架在使用时很容易出现损坏或发生异常现象,使得轮毂电机悬架的安装使用存在较高的安全隐患。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于提供一种地面无人车辆的轮毂电机独立悬架装置,其可以更好地将悬架受力分散至车身,提高轮毂电机悬架安装使用的安全性。

[0005]

为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0006]

一种地面无人车辆的轮毂电机独立悬架装置,包括电机总成、轮胎总成及减震器总成,所述电机总成包括轮毂电机和电机轴,还包括连接组件、上横梁总成及下横梁总成,所述连接组件包括连接立柱、传力垫圈及锁紧件,所述电机轴呈扁平状,所述连接立柱上设有第一连接孔,所述传力垫圈上设有第二连接孔,所述第一连接孔和第二连接孔的形状均与所述电机轴的形状相适应,所述连接立柱和传力垫圈依次安装于所述电机轴上,且所述传力垫圈与连接立柱相连接,所述锁紧件用于将所述连接立柱和传力垫圈固定于所述电机轴上,所述上横梁总成和下横梁总成分别铰接于所述连接立柱的上端和下端,所述减震器总成的下端安装于所述上横梁总成中。

[0007]

优选地,所述连接立柱包括连接本体、上连接部及下连接部,所述连接本体上设有所述第一连接孔,所述连接本体分别往其两侧延伸形成所述上连接部和下连接部,所述上横梁总成和下横梁总成分别铰接于所述上连接部和下连接部中。

[0008]

优选地,所述连接立柱呈类h型,所述上连接部的两铰接端之间设有第一加强部,所述下连接部的两铰接端之间设有第二加强部,所述连接本体与所述上连接部和下连接部之间设有第三加强部。

[0009]

优选地,所述传力垫圈的边缘向外弯折形成有传力部,所述连接立柱于所述第一连接孔的侧边设有卡口,所述传力部与卡口相卡配。

[0010]

优选地,所述连接组件还包括连轴垫圈,所述连轴垫圈安装于所述连接立柱与轮毂电机之间,所述连轴垫圈上设有与所述电机轴形状相适应的连接孔。

[0011]

优选地,所述上横梁总成包括上横梁连接管、上横梁管及上横梁支架,所述上横梁连接管铰接于所述连接立柱的上端,所述上横梁连接管中设有两根呈v字形的所述上横梁管,所述上横梁支架设于两所述上横梁管之间,所述减震器总成的下端可拆卸地安装于所述上横梁支架中。

[0012]

优选地,所述上横梁总成还包括连接座、螺栓、调节垫圈及螺帽,所述连接座设于减震器总成的下端,所述连接座通过所述螺栓和螺帽锁紧于所述上横梁支架上,并在所述螺栓和上横梁支架之间套设有所述调节垫圈。

[0013]

采用上述技术方案后,本实用新型与背景技术相比,具有如下优点:

[0014]

1、本实用新型中轮毂电机的电机轴设计成扁平状,且安装于电机轴上的传力垫圈与连接立柱相连接,这样可以更好地将受力通过连接立柱传递到上横梁总成和下横梁总成分散至车身中,使得悬架的受力性能得到提升,进而提高了轮毂电机悬架安装使用的安全性。

[0015]

2、本实用新型中减震器总成的下端可拆卸地安装于上横梁支架中,并可通过调节垫圈和螺帽在高度方向上进行微调,相较于减震器总成以焊接的固定方式,其不仅装配更加便捷,而且可以消除因工艺误差而导致减震器总成难以安装在车身上的缺陷。

[0016]

3、本实用新型中连接立柱上连接部的两铰接端之间设有第一加强部,下连接部的两铰接端之间设有第二加强部,连接本体与上连接部和下连接部之间设有第三加强部,连接立柱的这种结构特点,使其具有强度高、耐冲击的优点,进一步确保悬架安装使用的安全性。

附图说明

[0017]

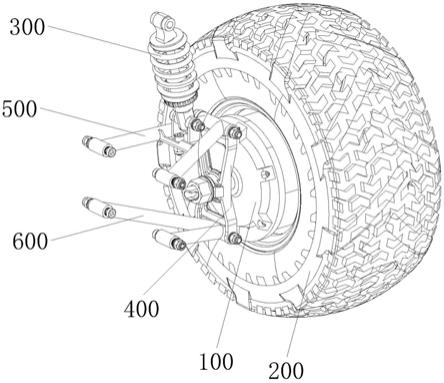

图1为本实用新型的立体示意图;

[0018]

图2为本实用新型的立体示意图(去掉轮胎总成);

[0019]

图3为图2的分解示意图;

[0020]

图4为连接立柱的结构示意图;

[0021]

图5为减震器总成的安装示意图;

[0022]

图6为图5的分解示意图;

[0023]

图7为上横梁总成的结构示意图。

[0024]

附图标记说明:

[0025]

电机总成100、轮毂电机110、电机轴120;

[0026]

轮胎总成200;

[0027]

减震器总成300;

[0028]

连接组件400、连接立柱410、第一连接孔411、连接本体412、上连接部413、下连接部414、第一加强部415、第二加强部416、第三加强部417、卡口418、传力垫圈420、第二连接孔421、传力部422、锁紧件430、连轴垫圈440;

[0029]

上横梁总成500、上横梁连接管510、上横梁管520、上横梁支架530、连接座540、螺栓550、调节垫圈560、螺帽570;

[0030]

下横梁总成600。

具体实施方式

[0031]

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0032]

在本实用新型中需要说明的是,术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示本实用新型的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0033]

实施例

[0034]

配合图1至图4所示,本实用新型公开了一种地面无人车辆的轮毂电机独立悬架装置,包括电机总成100、轮胎总成200及减震器总成300,电机总成100包括轮毂电机110和电机轴120,还包括连接组件400、上横梁总成500及下横梁总成600。

[0035]

连接组件400包括连接立柱410、传力垫圈420及锁紧件430,电机轴120呈扁平状,连接立柱410上设有第一连接孔411,传力垫圈420上设有第二连接孔421,第一连接孔411和第二连接孔421的形状均与电机轴120的形状相适应,连接立柱410和传力垫圈420依次安装于电机轴120上,且传力垫圈420与连接立柱410相连接,锁紧件430用于将连接立柱410和传力垫圈420固定于电机轴120上。连接组件400还包括连轴垫圈440,连轴垫圈440安装于连接立柱410与轮毂电机110之间,连轴垫圈440上设有与电机轴120形状相适应的连接孔。

[0036]

连接立柱410包括连接本体412、上连接部413及下连接部414,连接本体412上设有第一连接孔411,连接本体412分别往其两侧延伸形成上连接部413和下连接部414,上横梁总成500和下横梁总成600分别铰接于上连接部413和下连接部414中。在本实施例中,连接立柱410呈类h型,上连接部413的两铰接端之间设有第一加强部415,下连接部414的两铰接端之间设有第二加强部416,连接本体412与上连接部413和下连接部414之间设有第三加强部417。同时,连接立柱410采用铸造成型而成,使其具有强度高、耐冲击的优点。

[0037]

传力垫圈420的边缘向外弯折形成有传力部422,连接立柱410于第一连接孔411的侧边设有卡口418,传力部422与卡口418相卡配。在本实用新型中,电机轴120、第一连接孔411、传力垫圈420及连轴垫圈440的扁平化形状设计,使其可以更好地防止扭力衰减,同时,传力垫圈420与连接立柱410之间特殊的连接设计,可以更好地将电机的载荷传递到连接立柱410上,并通过上横梁总成500和下横梁总成600传递至车身。

[0038]

配合图2、图3、图5至7所示,上横梁总成500和下横梁总成600分别铰接于连接立柱410的上端和下端,减震器总成300的下端安装于上横梁总成500中。在车辆行驶过程中,连接立柱410、上横梁总成500及下横梁总成600,可及时传递、分散侧向力、垂直力以及纵向力,防止因受力不均匀而导致悬架出现不安全因素。

[0039]

在本实施例中,上横梁总成500包括上横梁连接管510、上横梁管520及上横梁支架530,上横梁连接管510铰接于连接立柱410的上端,上横梁连接管510中设有两根呈v字形的上横梁管520,上横梁支架530设于两上横梁管520之间,减震器总成300的下端可拆卸地安装于上横梁支架530中。

[0040]

上横梁总成500还包括连接座540、螺栓550、调节垫圈560及螺帽570,连接座540设于减震器总成300的下端,连接座540通过螺栓550和螺帽570锁紧于上横梁支架530上,并在

螺栓550和上横梁支架530之间套设有调节垫圈560。相较于减震器总成300以焊接的固定方式,减震器总成300的下端可拆卸地安装于上横梁支架530中,并可通过调节垫圈560和螺帽570在高度方向上进行微调,不仅装配更加便捷,而且可以消除因工艺误差而导致减震器总成300难以安装在车身上的缺陷。

[0041]

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1