一种可折叠登顶梯的制作方法

[0001]

本实用新型属于登顶梯技术领域,具体涉及一种可折叠登顶梯。

背景技术:

[0002]

登顶梯主要应用于各类厢式车辆的登高作业,根据登顶梯的使用特性,需要克服传统金属爬梯的众多缺陷,登顶梯要求可以适用在不同区域、不同条件和不同发展需求,要具有防腐蚀性能和阻燃性能好、强度高、安装简便等优点。异型截面舱体截面尺寸较小,舱体属于狭长型,其内部空间只能满足设备安装需求。为方便人员进行舱顶设备操作,需设计适合的登顶梯,且登顶梯不能超出舱体本身外形尺寸;而传统式登顶梯主要采用简单圆管进行制作,安装于规则厢式舱体外壁;人员在攀登过程中,脚部受力面很小,舒适性差,保护措施欠缺,极易发生摔落危险。

[0003]

因此,有必要对上述问题做出改进。

技术实现要素:

[0004]

为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种可折叠登顶梯,该装置可以解决现有登顶梯体积较大、使用繁琐、使用感差以及安全性差的问题。

[0005]

本实用新型采用的技术方案为:

[0006]

一种可折叠登顶梯,包括舱体、支座、扶手、踏板和限位装置,所述支座包括折叠支座和固定支座,所述折叠支座包括上支座和下支座;所述舱体和上支座通过螺栓固定连接,所述支座结构包括矩形框架,所述矩形框架两侧长边的外边缘上分别垂直焊接有矩形板,所述每个矩形板与矩形框架长边组成l型结构;所述上支座下端的矩形框架的内侧垂直焊接有一块支座连接板,所述支座连接板的下板面对称焊接有两个竖直的连接座,所述下支座的上端垂直焊接有两个连接座,所述上支座下端和下支座上端的连接座分别对应通过销轴转动连接;所述下支座的下端与固定支座的上端呈大角度焊接;所述踏板为无底面长方体,所述踏板板面朝上与支座内侧相互垂直设置,所述固定支座上的踏板与固定支座进行焊接,所述折叠支座上的踏板两个外侧面的一端分别置于两个矩形板的内侧面,且所述折叠支座上的踏板与支座矩形板相对应位置通过销轴转动连接;所述扶手为矩形条状,所述折叠支座上的踏板两个外侧面的另外一端分别通过销轴与两侧扶手转动连接;所述上支座除最底端的踏板以外的其他踏板下方安装有限位装置,所述固定支座最上端的踏板下方设置有支撑架,所述支撑架和踏板共同组成三角形。

[0007]

所述限位装置包括限位框和限位杆,所述上支座位于踏板下方的两侧矩形板内侧分别对称连接有限位框架,所述限位框架的一边与矩形板固定,相对的另外一边中间开有长度限位槽,所述踏板的下板面对称固定有两个连接座,所述每个连接座和限位槽分别通过销轴转动连接有一根限位杆。

[0008]

所述折叠支座两侧的矩形板内侧分别焊接有一块开有通孔的矩形分度销板,所述上支座和下支座位于中间的一块踏板上方的两侧扶手上开有通孔,登顶梯折叠后所述各自

扶手上的通孔与各自分度销板上的通孔位置分别对应且各自通过分度销连接。

[0009]

所述上支座靠下端的一侧和下支座靠上端的一侧分别对应焊接有开有通孔的止动销板,登顶梯折叠后所述上支座和下支座各自的止动销板上的通孔位置对应且分别通过止动销连接。

[0010]

所述下支座的下端呈大角度焊接有抽拉件,所述抽拉件包括架体和抽拉杆,所述抽拉杆有两个,相对的设置在架体中部的内侧,所述架体与地面接触的部位安装有防滑板。

[0011]

所述固定支座最上端的踏板长度长于固定支座长度,踏板与固定支座交叉部分设置有凹槽。

[0012]

所述上支座上的踏板有三个,下支座上的踏板有两个,固定支座上的踏板有三个,所述踏板长为251mm,宽为150mm。

[0013]

所述登顶梯整体宽340mm,折叠后高度为1770mm,展开后高度不高于2680mm,折叠后厚度为119mm。

[0014]

所述登顶梯展开后下支座与上支座的夹角为164

°

。

[0015]

本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果为:

[0016]

1、本实用新型将登顶梯分为3部分,其中两部分为可折叠部分,折叠部分折叠后厚度仅为119 mm,且可折叠的两部分最后折叠为一体,极大的节省了空间。

[0017]

2、本实用新型踏板不是传统圆钢,改为踏板,使用舒适感好,且在踏板两侧安装了扶手,安全性高,使用完折叠后踏板与扶手所占的空间大大缩减。

[0018]

3、本实用新型在各个环节使用了分度销、止动销、销轴连接,增强了登顶梯的可折叠性和固定性,可以实现登顶梯的自由展开折叠。

[0019]

综上所述,本实用新型结构简单,操作方便,成本低,可适用范围广,解决了异型设备舱登顶梯布局苦难、安装要求高等问题。

附图说明

[0020]

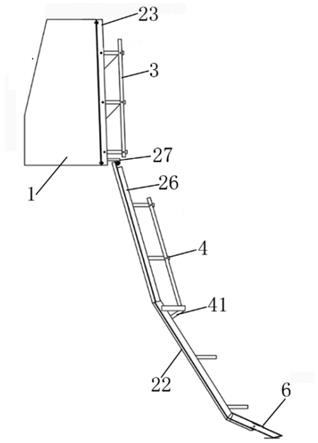

图1为本实用新型的展开整体结构左视图;

[0021]

图2为本实用新型的展开整体结构主视图;

[0022]

图3为本实用新型的折叠整体结构左视图。

[0023]

其中:1为舱体、2为支座、3为扶手、4为踏板、5为限位装置、6为抽拉件、7为分度销板、8为止动销板、9为分度销、10为止动销、21为折叠支座、22为固定支座、23为上支座、24为下支座、25为矩形框架、26为矩形板、27为支座连接板、41为支撑架、51为限位框架、52为限位杆、53为限位槽、61为架体、62为抽拉杆、63为防滑板。

具体实施方式

[0024]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025]

如图1至图3所示,一种可折叠登顶梯,包括舱体1、支座2、扶手3、踏板4、限位装置5和抽拉件6,所述支座2包括折叠支座21和固定支座22,所述折叠支座21包括上支座23和下

支座24;所述舱体1和上支座23通过螺栓固定连接,所述支座2结构包括矩形框架25,所述矩形框架25两侧长边的外边缘上分别垂直焊接有矩形板26,所述每个矩形板26与矩形框架25长边组成l型结构;

[0026]

所述上支座23下端的矩形框架25的内侧垂直焊接有一块支座连接板27,所述支座连接板27的下板面对称焊接有两个竖直的连接座,所述下支座24的上端垂直焊接有两个连接座,所述上支座23下端和下支座24上端的连接座分别对应通过销轴转动连接;所述下支座24的下端与固定支座22的上端呈大角度焊接;

[0027]

所述踏板4为无底面长方体,所述踏板4板面朝上与支座2内侧相互垂直设置,所述固定支座22上的踏板4与固定支座22进行焊接,所述折叠支座21上的踏板4两个外侧面的一端分别置于两个矩形板26的内侧面,且所述折叠支座21上的踏板4与支座2矩形板26相对应位置通过销轴转动连接;

[0028]

所述扶手3为矩形条状,所述折叠支座21上的踏板4两个外侧面的另外一端分别通过销轴与两侧扶手3转动连接;所述上支座23除最底端的踏板4以外的其他踏板4下方安装有限位装置5,所述固定支座22最上端的踏板4下方设置有支撑架41,所述支撑架41和踏板4共同组成三角形。

[0029]

所述限位装置5包括限位框架51和限位杆52,所述上支座23位于踏板4下方的两侧矩形板26内侧分别对称连接有限位框架51,所述限位框架51的一边与矩形板固定,相对的另外一边中间开有长度限位槽53,所述踏板4的下板面对称固定有两个连接座,所述每个连接座和限位槽53分别通过销轴转动连接有一根限位杆52。

[0030]

所述折叠支座21两侧的矩形板26内侧分别焊接有一块开有通孔的矩形分度销板7,所述上支座23和下支座24上位于中间的一块踏板4上方的两侧扶手3上开有通孔,登顶梯折叠后所述各自扶手3上的通孔与各自分度销板7上的通孔位置分别对应且各自通过分度销9连接。

[0031]

所述上支座23靠下端的一侧和下支座24靠上端的一侧分别对应焊接有开有通孔的止动销板8,登顶梯折叠后所述上支座23和下支座24各自的止动销板8上的通孔位置对应且分别通过止动销10连接。

[0032]

所述下支座24的下端呈大角度焊接有抽拉件6,所述抽拉件6包括架体61和抽拉杆62,所述抽拉杆62有两个,相对的设置在架体61中部的内侧,所述架体61与地面接触的部位安装有防滑板63。

[0033]

所述固定支座22最上端的踏板4长度长于固定支座22长度,踏板4与固定支座22交叉部分设置有凹槽。

[0034]

所述上支座23上的踏板4有三个,下支座24上的踏板4有两个,固定支座22上的踏板4有三个,所述踏板4长为251mm,宽为150mm。

[0035]

所述登顶梯整体宽340mm,折叠后高度为1770mm,展开后高度不高于2680mm,折叠后厚度为119mm。

[0036]

所述登顶梯展开后下支座24与上支座23的夹角为164

°

。

[0037]

本实用新型登顶梯的上支座23固定于舱体1前壁,与下支座24通过销轴连接,实现下支座24的翻转与折叠,下支座24折叠到合适位置后用止动销10进行限位,保证折叠梯的锁紧性能。

[0038]

登顶梯的具体实施过程:展开操作,将上支座23与下支座24固定处的止动销10由锁紧状态旋转至可调节状态,拉动抽拉杆62,带固定支座22下拉进而带动下支座24,缓慢翻转下支座24,直至下支座24完全展开,旋转下支座24中固定踏板4与扶手3的分度销9(左右各一个),拉动扶手3至水平状态,此时踏板4跟随扶手3联动,随后两个扶手3下端卡在固定支座22最上端的踏板4上,进入稳定水平状态;人员攀登至上支座23处,旋转上支座23中固定踏板4与扶手3的分度销9(左右各一个),通过限位装置5拉动扶手3,此时踏板4跟随扶手3联动,进入水平状态;人员继续向上攀登,到达舱体1顶部。折叠操作时,其过程为展开操作的逆过程。

[0039]

上面仅对本实用新型的较佳实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化,各种变化均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1