一种车辆落水防沉自救装置

1.本实用新型涉及车载辅助救生设备技术领域,更具体地说,涉及一种车辆落水防沉自救装置。

背景技术:

2.在现代生活中,车辆已成为人们生活中的重要交通工具之一,目前,随着中国居民经济条件的提高,车辆进入千家万户,给人们带来便利的同时,使得道路交通安全形势变得日益严峻,也带来了很多安全隐患问题,人们在驾驶车辆行驶的过程中,因交通事故而导致的伤亡现象时常发生,而在诸多事故中,因车辆落水或城市内涝事故导致的生命安全问题最为严重。

3.由于事故的突发性,又因车辆落水前的撞击或落水后的水压造成汽车门窗不能及时打开,易使驾乘人员失去冷静的判断力,随着车身的逐渐下沉,水压作用于车门表面,车内逐渐充满水,造成车内驾乘人员缺氧死亡,面对这样的恶性交通事故,驾乘人员往往错过最佳的自救时机,即使驾乘人员使用破窗器成功逃脱,还要面临驾乘人员是否会游泳的问题,即使驾乘人员会游泳,对面老弱病残、妇女儿童是否能够实现自救等问题。所以,汽车落水自救面临的问题挺多,且存在很大的施救难度,为此本方案提供了一种车辆落水防沉自救装置。

技术实现要素:

4.本实用新型针对现有技术中存在车辆落水(过)后自救难度大的问题,提供了一种车辆落水防沉自救装置,乘车人员在车辆落水后触发充气气囊,通过释放气囊,使气囊先调整车辆的姿态,然后再将车身整体漂浮于水面上,从而实现落水后自救目的。

5.本实用新型的目的在于提供一种车辆落水防沉自救装置,包括:用来使落水后的车辆漂浮于水面上的气囊释放组件和用来触发气囊释放组件的控制器,所述气囊释放组件为多个,分布在前保险杠内侧、前翼子板和后翼子板内侧及前后车门下部,控制器依次触发位于前保险杠和/或前翼子板内侧的气囊释放组件及其他位置的气囊释放组件。

6.优选地,所述气囊释放组件通过第一固定座固定在车身底部,其包括连接头、防护壳、气体发生器、透气罩和气囊,所述透气罩安装在防护壳内,在透气罩上设有多个用于气体释放的透气孔,所述气体发生器安装在防护壳与透气罩围合的空腔内,所述气囊固定套设在透气罩上,其内壁与透气罩构成一个封闭气密腔室,且透气孔位于该腔室内,充气前,气囊以折叠方式收纳在防护壳与透气罩之间。

7.优选地,位于前保险杠内侧的气囊释放组件中充气弹出的气囊呈长筒形。

8.优选地,位于前翼子板和后翼子板内侧的气囊释放组件中充气弹出的气囊呈弧形。

9.优选地,位于前后车门下部的气囊释放组件中充气弹出的气囊呈矩形。

10.优选地,所述控制器为安装在汽车乘员舱内的手动按钮,所述手动按钮用于控制

气体发生器与电源回路间的通断。

11.优选地,所述装置还包括用来检测车辆过水深度的液位传感器,所述控制器根据接收液位传感器传递的信号,触发气囊释放组件。

12.优选地,所述液位传感器为内嵌在车辆底部的浮力触发组件,所述浮力触发组件包括矩形筒,所述矩形筒外壁通过第二固定座固定在底板上,所述矩形筒为下端设有开口的空心筒体,在筒体的内顶壁上安装有接近传感器,在筒体内壁设有上下滑动的抵压板。

13.优选地,位于前保险杠内侧弹出的气囊外侧设有外拉带,所述外拉带从气囊进气口两侧横向延伸。

14.有益效果

15.1、本实用新型通过分批次释放不同位置的气囊,利用位于前保险杠内侧的气囊使车头部最先抬起,并以上扬的姿态浮出水面,调整后车身呈较为水平的姿态,使驾乘人员在车内处于最佳的坐姿,而且通过最先调整车辆的姿态,还可以减小驾乘人员的心里压力,使其恢复理性判断,避免二次伤害情况的发生。

16.2、本实用新型应用了液位传感器的原理,但是没有直接应用液位传感器,而是使用接近传感器与抵压板的配合来替代,通过检测抵压板的移动信息,将电气信号传递给控制器,实现测量液位的目的,由于接近传感器结构简单、小巧、不占用空间,相较于液位传感器来说实用性更强,也更经济。

附图说明

17.图1为本实用新型安装在汽车上的结构示意图;

18.图2为气囊释放组件在汽车上的位置分布图;

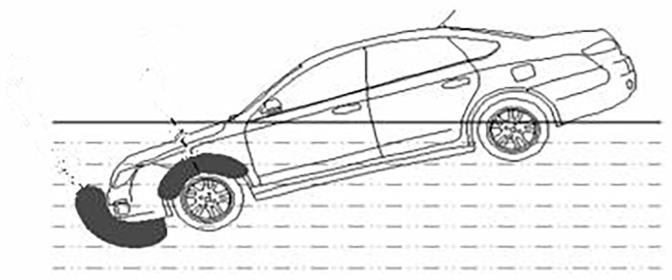

19.图3为气囊释放组件的结构示意图;

20.图4为图3中气囊释放组件的透视图;

21.图5为位于前保险杠处的气囊释放后的结构示意图;

22.图6为手动按钮的结构示意图;

23.图7现有车辆落水后的姿态图;

24.图8为第一次触发后车辆的姿态图;

25.图9为第二次触发后车辆的姿态图;

26.图10为实施例2中气囊释放组件安装在底板上的结构示意图;

27.图11为浮力触发组件的结构示意图;

28.其中:1车辆本体、2底板、3气囊释放组件、31连接头、32防护壳、33气体发生器、34透气罩、35气囊、4第一固定座、5螺栓、6通孔、7卡扣、8衔接板、9卡槽、10浮力触发组件、101矩形框、102抵压板、103滑槽、104接近传感器、105第二固定座、11手动按钮、12撕裂线。

具体实施方式

29.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

30.实施例1

31.在车辆落水后,随着车体外部的水不断地冲入车内,致使车辆逐渐下沉,在给车主造成财产损失的同时,若汽车此时门窗不能及时打开逃生,车内人员又没有安全防护措施,这就会给车内人员的生命造成威胁。为了使车内人员能够实现自救,为后期救援工作争取更多的时间,降低车主的财产损失及人员伤害的发生,本实施例提供了一种车辆落水防沉自救装置,在车辆落水后,适时启动位于汽车下部的气囊,通过释放弹出的气囊使汽车漂浮于水面上。本实施例以家用型汽车为例进行介绍,首先,考虑到车内乘车人员的重量和其他随车物品的重量,假设车辆重量g=2100kg,轮胎直径按0.8m,宽度0.25m,则四个轮胎内部残余气体受到的浮力为2000n,车体外壳、内饰以及底盘等构件受到的浮力大概为10500n。另外,考虑到车内乘车人员的重量和其他随车物品的重量,按满载计算,其重力大概为2500n,则气囊需产生的总浮力f1为:f1>21000-10500-2500-2000,即f1>6000n,如果按七个气囊配置,所有气囊需承受的浮力至少应该是:6000n,每个气囊总的要求至少是900n,根据浮力公式:f1=ρ液v排g,那么实际运用中每个气囊的体积要求最少为0.09m3的。通过以上分析可知,通过释放气囊使汽车漂浮在水面上是可行的。

32.如图1所述,本实施例所提供的一种车辆落水防沉自救装置,具体包括:用来使落水后的车辆漂浮于水面上的气囊释放组件3和用来触发气囊释放组件3的控制器。

33.如图2所示,所述气囊释放组件3为多个,由于现在大多车辆均为前置前驱布置方式,因发动机安装在车体前部,前轴载荷会比后轴大,故车辆的质心位于车辆前部。当车辆落水后,通常是车头下沉,车尾上浮,所以,本实施例中气囊释放组件3的数量为七个,并将大部分气囊释放组件3固定在汽车质心的周围,具体为:一个固定在前防撞梁上、四个对称固定在两侧的纵梁上、两个固定在前后门之间的底板2上。固定在前防撞梁上的气囊释放组件3,具体位于前保险杠内侧的中间位置,目的是为了在气囊释放组件3释放时,将车头托起;固定在纵梁上的四个气囊释放组件3,具体分别位于纵梁上、翼子板与内轮罩围合的区域内,即其中两个分别位于前纵梁、前翼子板、前内轮罩围合的区域内,另两个分别位于后纵梁、后翼子板、后内轮罩围合的区域内,目的是为了在气囊释放组件3释放时,将车身四周浮起防止车身下沉,由于内轮罩材质较软,其设计的目的是为了起到隔音阻挡泥沙的作用,而且内轮罩与翼子板的卡扣连接对气囊释放组件3的释放不会产生干涉;固定在前后门之间底板2上的两个气囊释放组件3,具体分别位于前后车门中间位置的底板2内,目的是在气囊释放组件3释放时,对车身的中部起到承托的作用。

34.如图3和图4所示,所述气囊释放组件3包括连接头31、防护壳32、气体发生器33、透气罩34和气囊35。所述防护壳32的外壁设有第一固定座4,通过固定座4与螺栓5的配合将防护壳32安装在汽车不同的位置上。在防护壳32内安装有透气罩34,在透气罩34上设有多个用于气体释放的透气孔,所述气体发生器33安装在防护壳32与透气罩34围合的空间内。所述气囊35固定套设在透气罩34上,其内壁与透气罩34构成一个封闭气密腔室,且透气孔位于该腔室内部。充气前,气囊35通过折叠方式收纳在防护壳32与透气罩34之间。为了避免在使用前,因颠簸等意外情况使气囊35从防护壳32与气体发生器33之间掉落,在防护壳32外设有一次性封装的塑料薄膜,通过塑料薄膜增强对气囊35的日常保护,而且一次性封装的塑料薄膜并不会对气囊35的充气弹出产生影响。所述连接头31用来连接气体发生器33与控制器。所述气体发生器33为现有产品,通过气体发生器33接收控制器发出的点火信号后,迅

速启动,利用电热效应使气体发生器33内的气体发生剂(例如叠化氮钠等)迅速发生分解反应并产生气体,气体充入气囊35后,将落水车辆浮起,避免车辆下沉过快、过深。

35.由于安装在不同位置上的气囊35,所起的作用不同,因此,不同位置的气囊35在释放展开后的形状也并不相同,例如位于前保险杠内侧的气囊35,充气弹出后呈长筒形,弹出后的气囊35长度不小于车辆宽度的4/5,弹出的气囊35先对下沉的车头部施加抬头力矩,使车辆前部迅速以上扬的趋势浮出水面,调整车身的姿态,使驾乘人员在车内处于最佳的坐姿,从而减少车内人员的心理恐慌。位于前翼子板和后翼子板内部的气囊35,在充气释放后呈弧形,与轮胎的外周形状类似,当车头位置抬起后,使车辆悬浮在水面防止车辆下沉;位于前后车门中间的气囊35,在充气弹出后呈矩形,用来水平承托车身中部,防止车辆倾斜下沉。

36.为了提高气囊35充气弹出后的使用效果,本实施例中的气囊35由复合材料制成,优选地,复合材料由热可塑性聚氨酯(tpu)薄膜和尼龙织物复合而成,利用tpu薄膜材料具有高张力、高拉力、耐高温、耐老化的特性,使气囊35在充气释放后的承托效果更佳,使用稳定性更好。

37.进一步地,如图5所示,在位于前保险杠内侧气囊35的外侧设有从气囊35进气口两侧横向延伸的外拉带,外拉带使气囊35在充气弹开的过程中,朝前保险杠的两侧展开;在气囊35内侧设有从气囊35进气口两侧纵向延伸的内拉带,内拉带在充气弹开的过程中,朝车身的上下两侧展开。

38.进一步地,为了便于后期救援,尤其是夜晚救援时,让救援人员能及时发现被困车辆,在每个气囊35的外层设有荧光涂层。

39.所述控制器用来触发气囊释放组件3,所述控制器包括安装在汽车乘员舱内的手动按钮11,所述手动按钮11位于驾驶员触手可及的位置。该手动按钮11用于控制气体发生器33与电源回路间的通断,所述电池可以为车载电池,也可以为外置电池。

40.进一步地,为了便于按动手动按钮11,先触发位于前保险杠内侧的气囊释放组件3,然后再触发位于车身两侧的其他气囊释放组件3,本实施例手动按钮11由两部分组成,手动按钮一用来启动前保险杠处的气囊释放组件3,手动按钮二用来启动位于车身其他位置的气囊释放组件3。如图6所示,优选地,本实施例将手动按钮一与手动按钮二的形状整合成一个圆形按钮,其中较大的为手动按钮一,较小的为手动按钮二。

41.工作过程:

42.如图6所示,当车辆落(过)水较深,车头逐渐下沉车尾翘起时,乘员舱内的人员第一次手动启动手动按钮一,如图7所示,此时,先将位于车头前部(即前保险杠和前翼子板内侧)的气囊释放组件3触发,使气体发生器33产生的气体迅速将气囊35弹出,长筒形的气囊35将车辆头部水平托起,启动手动按钮一后,第二次启动手动按钮二,如图8所示,将其他的气囊释放组件3触发,气体发生器33产生的气体将气囊35弹出,所有气囊35弹出后,使车身以较为平稳的方式浮于水面上,等待下部救援或等待水位下降。

43.实施例2

44.由于汽车底部在日常行驶的过程中,容易受到飞溅石子的撞击,为了加强底板2上气囊释放组件3的防护,本实施例对气囊释放组件3在底板2上的安装结构做了进一步改进。

45.如图10所示,在底板2上开设有用来释放气囊35的通孔6,且气囊释放组件3中的防

护壳32位于通孔6内,所述气囊释放组件3通过第一固定座4与螺栓5的配合安装在通孔6内,在通孔6上还卡接有衔接板8,在衔接板8上设有卡扣7,所述卡扣7与底板2上开设的卡槽9配合使用。

46.日常使用时,所述衔接板8将通孔6闭合,防止飞溅的石子将气囊释放组件3上的塑封薄膜打破,使收纳的折叠气囊35掉落下来。

47.在车辆落水时,当底板2上的气囊释放组件3被触发后,气囊35充气时强大的冲击力依次冲开一次性封装的塑料薄膜、衔接板8,然后在车身下方展开。为了提高气囊35释放时,衔接板8从底板2上脱离的速度,本实施例中不仅选用了相对容易分离的卡扣连接方式,而且在衔接板8表面加工有多条撕裂线12,当衔接板8受气囊35冲击时,即可以使衔接板8整体与底板2脱离,若卡扣7与卡槽9无法整体分离,气囊35可使衔接板8沿撕裂线12破裂并将通孔6暴露出来,最终使气囊35从底板2内释放出来。

48.实施例3

49.本实施例在实施例1和实施例2的基础上,通过液位传感器感知车体过水深度,当过水深度达到预设值时,通过控制器自动触发气囊释放组件3,使气囊35自动弹出。所述控制器用来给气体发生器33的开启回路提供一个始能信号,所述控制器可以与车载电池电联,也可以与外置电池电联。

50.一种车辆落水防沉自救装置,还包括液位传感器,所述液位传感器利用浮球开关在承受达到设定的浮力时,开关就会自动闭合的原理,将气体发生器33与电池间的回路导通。本实施例中的液位传感器设计为浮力触发组件10,由于车辆的质心位于车辆前部,车辆落水后也是车头先下沉,所以本实施例将浮力触发组件10嵌在车辆前部的底板2内。

51.如图11所示,所述浮力触发组件10包括内嵌设在底板2内部的矩形筒101,所述矩形筒101外壁通过第二固定座105固定在底板2上,所述矩形筒101为下端设有开口的空心筒体,在筒体的内顶壁上安装有与控制器电联的接近传感器104,并且接近传感器104将检测的信号反馈给控制器,在筒体内壁上纵向加工有滑槽103,在筒体内设有与滑槽103上下滑动配合的抵压板102。

52.当车辆过水时,水的浮力使抵压板102逐渐上移,当抵压板102与接近传感器104间的距离达到设定的距离时,接近传感器104就将电气信号传递给控制器。本实施例中设定,当抵压板102浮起的深度达到20cm时,控制器就触发气囊释放组件3。在本实施例中没有直接应用液位传感器,而是通过接近传感器与抵压板102的配合来实现,将检测抵压板102的移动信息转化为电气信号传递给控制器,由于接近传感器结构简单,小巧,不占用空间等特点,相较于液位传感器来说,实用性更强,也更经济。

53.工作过程:

54.当车辆落(过)水较深,车头逐渐下沉车尾翘起时,若抵压板102在浮力的作用下向上移动20cm后,触发接近传感器104,接近传感器104将电气信号传递给控制器,控制器根据接收的信号,先触发位于车头前部(前保险杠和前翼子板内侧)的气囊释放组件3,然后再将其他气囊释放组件3触发,所有气囊35弹出后,使车身以较为平稳的方式浮于水面上,等待下部救援或等待水位下降。

55.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用

新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1