轻轨车辆车厢动态减振降噪结构及动态减振降噪方法与流程

1.本发明涉及轻轨车辆车厢噪音控制技术领域。

背景技术:

2.城市轻轨车辆作为公共交通给市民的出行带来了方便和快捷,是解决城市交通拥挤的一种重要交通工具,因其造价相对较低、占地少、客流量大、高速以及安全等优点而在大中城市得到日益广泛的应用。

3.轻轨车辆车内噪声不但降低乘车舒适度、给乘客带来压力感和疲劳感,而且能引起轻轨车辆部件的早期疲劳损坏,从而降低轻轨车辆的使用寿命。

4.噪声是一种令人不舒服的声音,会损害人体的正常免疫功能使免疫系统处于麻痹状态,增大患癌机率。持续不断的高噪声会给乘客带来压力感和疲劳感,甚至造成神经、听力等不可挽回的损伤,因而研究轻轨车辆车厢降噪技术具有重要意义。

5.车内声场是空气声、一次固体声和二次固体声的总和。轻轨车辆车厢体积较大,车厢既具有整体性,其各处局部(车厢段)又会具有不同的固有频率,乘客在车厢内的质量分布状况也会对车厢各处局部的固有频率产生影响。当车厢某处的固有频率与车内声场频率接近或相同时,车厢结构会与声场发生共振而大幅增强该处的振动与噪音。接近的程度较高时,共振强烈,噪音急剧升高;接近的程度较低时,共振不强烈,噪音升高程度较低,但车内声场频率接近车厢某处的固有频率,噪音总会有所提升。

6.车辆运行的过程中,车厢各处局部结构并没有固定的固有频率;空车状态下一处车厢结构的固有频率,并不代表运行中车厢内具有一定的人员等质量分布后的固有频率,这给相关降噪技术的研究带来的挑战。

7.现有技术中对于轻轨车辆车厢减振降噪技术的研究,集中在降低轮轨噪音、空调噪音等方面;如果要进一步提高轻轨车辆车厢动降噪效果,就需要进一步消除各种噪音来源产生的噪音,目前还没有出现能够降低车厢结构与车内声场发生共振而产生的噪音的技术。

8.为了应对不同频率的减振需求,在轻轨车辆以外出现了能够调节自身固有频率的吸振器,用以更优地吸收外来振动,可以满足诸如车辆用的电池仓等体积较小的物体的减振需求。此类吸振器因以下两点不适用于轻轨车辆车厢:现有的吸振器如果用于轻轨车辆车厢,

①

需要安装的数量较多(简称数量多);

②

且轻轨车辆车厢的体积较大,由于车厢结构具有整体性,因而车厢局部的固有频率会随着车厢其他部分的状况的改变而改变(简称相互干涉)。由于以上两个原因,现有的吸振器安装和控制起来十分麻烦,本处吸振器的固有频率调节好后,因他处吸振器固有频率改变后引起的本处的固有频率的变化可会导致本处的吸振器需要重新调节,本处重新调节后又可能会引起他处吸振器需要进一步调节。

9.因而,现有的吸振器不适用于轻轨车辆车厢,减振结构和减振方法的设计思路必须考虑车厢整体而非各振动器处各自为政。

技术实现要素:

10.本发明的目的在于提供一种轻轨车辆车厢动态减振降噪结构,以整体技术思路降低车厢结构与车内声场发生共振而产生的噪音。

11.为实现上述目的,本发明的轻轨车辆车厢动态减振降噪结构用于轻轨车辆的车厢,车厢包括顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁,将车厢的顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁统称为厢壁;以车厢的长度方向为前后方向;车厢的顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁中的一个或多个厢壁上设有振动监测装置、噪音监测装置、调质减振结构和应力减振结构;调质减振结构和应力减振结构均垂直于车厢的长度方向,将一一对应的一套振动监测装置、噪音监测装置、调质减振结构和应力减振结构称为一套测量减振机构,测量减振机构的中心线垂直于车厢的长度方向;测量减振机构沿车厢的长度方向均匀间隔设有n个,1≤n≤6;相邻两个测量减振机构的中心线之间的距离为l,车厢两端部的测量减振机构的中心线与车厢端部的距离为0.5l;在车厢的长度方向上,每个测量减振机构的控制区域为由其中心线前后各0.5l。

12.振动监测装置包括多个振动传感器,噪音监测装置包括多个噪音传感器;振动传感器和噪音传感器一一对应设置,将一组振动传感器和噪音传感器称为一组传感器,各组传感器在相应的测量减振机构所在厢壁上的控制区域内均匀分布并嵌设于厢壁内;各组传感器的表面均涂刷有与厢壁颜色一致的涂料层;每个车厢均具有工作室,工作室内设有电控装置,电控装置连接有显示屏,车厢内各测量减振机构的各振动传感器和各噪音传感器均与电控装置相连接。

13.调质减振结构包括设置于厢壁上的装饰盒,装饰盒沿垂直于车厢的长度方向延伸;装饰盒内沿装饰盒的长度方向设有直线电机,直线电机的动子上固定连接有配重块;直线电机与电控装置相连接。

14.应力减振结构包括埋设于装饰盒处厢壁内的若干受力盘,受力盘在装饰盒的延伸方向上均匀分布;各受力盘分别连接有受力杆,受力杆伸出厢壁延伸入装饰盒内并位于直线电机的一侧;各受力杆上方的装饰盒内均设有槽轮,受力杆成对设置,一对受力杆对应的两个槽轮之间的中间位置设有自锁步进电机,自锁步进电机与电控装置相连接,各受力杆的端部均连接有应力调节用绳,各受力杆的应力调节用绳分别绕过各受力杆所对应的槽轮后与相应的自锁步进电机的输出轴相连接。

15.本发明还公开了采用上述轻轨车辆车厢动态减振降噪结构进行的动态减振降噪方法,按以下步骤进行:首先是设定和安装;设计人员通过试验行在电控装置中设定自锁步进电机的最大转动步数nmax,在轻轨车辆车厢上安装所述轻轨车辆车厢动态减振降噪结构,自锁步进电机的转动频数达到nmax时不破坏厢壁结构;其次是通过试运行获取基础数据;在轻轨车辆的运行过程中,各车厢内的电控装置持续接收该车厢内的各振动监测

装置和各噪音监测装置的信号,并将一套振动监测装置中各振动传感器的振动数据z的平均值zpj作为该套振动监测装置检测到的振动数据;将一套噪音监测装置中各噪音传感器的噪音数据y的平均值ypj作为该套噪音监测装置检测到的噪音数据;根据噪音控制目标设定开始调节噪音的噪音数据值ysd,通过试运行收集振动数据与噪音数据之间的数据关系,记录一套测量减振机构的控制区域内历次车厢内实际噪音值ysj≥ysd时该控制区域内对应的历次振动数据值x,剔除历次振动数据值x最小的60%的值,将剩余历次振动数据值x中最小的x值作为开始调节噪音的振动数据值zsd;最后是在轻轨车辆的实际运行中,各车厢内的电控装置持续接收该车厢内的各振动监测装置和各噪音监测装置的信号;当满足调节开始条件时,启动噪音调节作业;当满足调节结束条件时,结束噪音调节作业。

16.调节开始条件具体是:实测zpj≥zsd或者实测ypj≥ysd;调节结束条件具体是:实测zpj<zsd并且实测ypj<ysd。

17.噪音调节作业具体是:循环执行单次调节循环,单次调节循环包括依次进行的调质减振动作和应力减振动作;调质减振动作是:对于相应控制区域中的各调质减振结构,电控装置控制直线电机的动子带动配重块在其行程范围内往复运行一个来回后,使配重块运行至一个来回中ysj最低值所对应的位置;应力减振动作是:对于相应控制区域中的各应力减振结构,电控装置控制自锁步进电机的转动步数归零,然后控制自锁步进电机的转动步数由0依次上升为nmax,使自锁步进电机的转动步数停留在由0依次上升为nmax的过程中ysj最低值所对应的转动步数,然后自锁;每个单次调节循环结束时,电控装置判断一次调节结束条件是否满足,如果满足,则结束噪音调节作业;如不满足,则继续执行下一个单次调节循环,直到满足调节结束条件时,使自锁步进电机自锁,使直线电机的动子停止动作,停止噪音调节作业。

18.本发明具有如下的优点:本发明改变了以往减振降噪以单个减振点的振动及噪音为准的现有技术思路(以单个减振点为研究对应不能解决车内声场与车厢结构的动态共振问题),转变为在车厢内划分若干控制区域,以一个控制区域内车厢内声场与车厢结构的共振为减振降噪目标,通过调质减振动作和应力减振动作交替进行,在不断执行中探索出适合当前车厢内(该处控制区域)声场的最佳的配重调节位置与应力调节大小的最佳组合,尽可能降低噪音。

19.调质减振结构和应力减振结构均沿车厢长度均匀间隔设有多个,可以对车厢各处进行分别监控和分别调节,适应各处车厢段内的噪音大小不同、各处车厢段的固有频率与相应车厢段内声场的共振情况不同的现象。

20.本发明通过振动监测装置和噪音监测装置对车厢结构与车内声场可能的共振现

象进行双重监测,满足其中一个条件即开始动态减振过程,能够及时减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象,降低车内噪声,提高乘客舒适度。

21.各组传感器的表面均涂刷有与厢壁颜色一致的涂料层,因而在外观上看不到各传感器,不破坏厢壁外观。

22.调质减振结构方便安装与控制,只需要控制直线电机的动子的行程即可改变测量减振机构的控制区域内相应厢壁处的质量分布状况,为减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象创造条件。

23.应力调节用绳绕过槽轮后与相应的自锁步进电机的输出轴相连接,一个自锁步进电机连接一对受力杆的应力调节用绳,因此自锁步进电机动作时,其两侧的应力调节用绳同步卷绕在自锁步进电机的轴上,因而其两侧的受力杆和受力盘同步受力。由于自锁步进电机同时受到两个相反方向的应力调节用绳的反作用力,这两个相反的反作用力相互抵消,避免了自锁步进电机的输出轴单侧受力、因结构受力不均而出现问题的现象。

24.自锁步进电机旋转时,埋设于厢壁内的受力盘将所受之力传递给厢壁,因而改变了厢壁内部的应力状况,进而改变该处车厢结构的固有频率,为减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象创造条件。

25.本发明基于统计规律,满足zpj≥zsd时就启动噪音调节作业,此时ypj可能还处于小于ysd的状态(当然也可能同时已出现了ypj≥ysd的现象),但此时已有一半60%以上的可能出现ypj≥ysd的现象,此时就预先进行减振降噪,可以在噪音过大之前,就预先防止噪音过大,起到一定的提前预防噪音的作用,相比噪音过大之后再调节噪音,提高了舒适程度。当然,zpj≥zsd或者ypj≥ysd两个条件中的任何一个条件都可能率先满足,本发明也只是在zpj≥zsd先出现时能够起到提前预防噪音的作用(60%以上的可能是提前预防,40%可能是后续并不出现ypj≥ysd的现象,此时会有一定过度预防的现象,但并不影响会降低一程度的噪音的结果)满足ypj≥ysd时就启动噪音调节作业,可以在车厢内噪音高于预定值时通过噪音调节作业降低车厢内的噪音,提供更好的乘坐舒适性,防止噪音对车内乘客造成危害。

附图说明

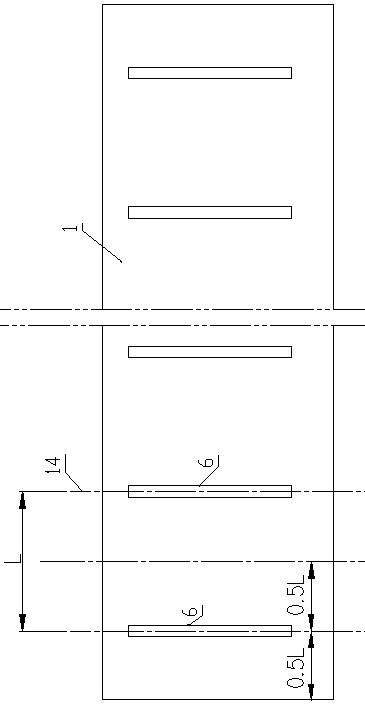

26.图1是装饰盒安装在厢壁上的结构示意图;图2是直线电机和应力减振结构安装在装饰盒内的俯视(以装饰盒与厢壁相连接面为底面)结构示意图;图3是直线电机安装在装饰盒内的结构示意图;图4是应力减振结构安装在装饰盒内的结构示意图;图5是图4中a处的放大图;图6是本发明的电控示意图。

具体实施方式

27.如图1至图6所示,本发明的轻轨车辆车厢动态减振降噪结构用于轻轨车辆的车厢,车厢包括顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁,将车厢的顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁统称为厢壁1;以车厢的长度方向为前后方向;

车厢的顶壁、左侧壁、右侧壁和底壁中的一个或多个厢壁1上设有振动监测装置、噪音监测装置、调质减振结构和应力减振结构;调质减振结构和应力减振结构均垂直于车厢的长度方向,将一一对应的一套振动监测装置、噪音监测装置、调质减振结构和应力减振结构15称为一套测量减振机构,测量减振机构的中心线14(即装饰盒的中心线)垂直于车厢的长度方向;测量减振机构沿车厢的长度方向均匀间隔设有n个,1≤n≤6;相邻两个测量减振机构的中心线之间的距离为l(米),车厢两端部的测量减振机构的中心线与车厢端部的距离为0.5l;在车厢的长度方向上,每个测量减振机构的控制区域为由其中心线前后各0.5l,图1中标注的两个0.5l所覆盖的车厢长度即以该处的装饰盒为中心的测量减振机构的控制区域。控制区域指该长度范围内车厢内部空间,同一处控制区域,可以对应1-4套(包含两端值)设置在不同厢壁上的测量减振机构。

28.调质减振结构和应力减振结构15均沿车厢长度均匀间隔设有多个,可以对车厢各处进行分别监控和分别调节,适应各处车厢段内的噪音大小不同、各处车厢段的固有频率与相应车厢段内声场的共振情况不同的现象。

29.本发明通过振动监测装置和噪音监测装置对车厢结构与车内声场可能的共振现象进行双重监测,满足其中一个条件即开始动态减振过程,能够及时减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象,降低车内噪声,提高乘客舒适度。

30.振动监测装置包括多个振动传感器2,噪音监测装置包括多个噪音传感器3;振动传感器2和噪音传感器3一一对应设置,将一组振动传感器2和噪音传感器3称为一组传感器,各组传感器在相应的测量减振机构所在厢壁1上的控制区域内均匀分布并嵌设于厢壁1内;各组传感器的表面均涂刷有与厢壁1颜色一致的涂料层;涂料层为常规技术,具体不赘述。

31.每个车厢均具有工作室,工作室内设有电控装置4,电控装置4连接有显示屏5,车厢内各测量减振机构的各振动传感器2和各噪音传感器3均与电控装置4相连接,连接线路或者埋设于厢壁1内,或者沿车厢顶部或底部的夹层走线。

32.各组传感器的表面均涂刷有与厢壁1颜色一致的涂料层,因而在外观上看不到各传感器,不破坏厢壁1外观。

33.调质减振结构包括设置于厢壁1上的装饰盒6,装饰盒6沿垂直于车厢的长度方向延伸;装饰盒6内沿装饰盒6的长度方向(垂直于前后方向)设有直线电机7,直线电机7的动子上固定连接有配重块8;直线电机7与电控装置4相连接。其中,配重块8采用密度较大的金属或者合金,如铅块。

34.调质减振结构方便安装与控制,只需要控制直线电机7的动子的行程即可改变测量减振机构的控制区域内相应厢壁1处的质量分布状况,为减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象创造条件。

35.应力减振结构15包括埋设于装饰盒6处厢壁1内的若干受力盘9,受力盘9在装饰盒6的延伸方向上均匀分布;各受力盘9分别连接有受力杆10,受力杆10伸出厢壁1延伸入装饰盒6内并位于直线电机7的一侧;

各受力杆10上方的装饰盒6内均设有槽轮11,受力杆10成对设置,一对受力杆10对应的两个槽轮11之间的中间位置设有微型的自锁步进电机12,自锁步进电机12与电控装置4相连接,各受力杆10的端部均连接有应力调节用绳13(应力调节用绳13由钢丝或碳纤维等抗拉强度较高的材料制成),各受力杆10的应力调节用绳13分别绕过各受力杆10所对应的槽轮11后与相应的自锁步进电机12的输出轴相连接。

36.应力调节用绳13绕过槽轮11后与相应的自锁步进电机12的输出轴相连接,一个自锁步进电机12连接一对受力杆10的应力调节用绳13,因此自锁步进电机12动作时,其两侧的应力调节用绳13同步卷绕在自锁步进电机12的轴上,因而其两侧的受力杆10和受力盘9同步受力。由于自锁步进电机12同时受到两个相反方向的应力调节用绳13的反作用力,这两个相反的反作用力相互抵消,避免了自锁步进电机12的输出轴单侧受力、因结构受力不均而出现问题的现象。

37.自锁步进电机12旋转时,埋设于厢壁1内的受力盘9将所受之力传递给厢壁1,因而改变了厢壁1内部的应力状况,进而改变该处车厢结构的固有频率,为减轻或消除车厢结构与车内声场的共振现象创造条件。

38.本发明还公开了采用上述轻轨车辆车厢动态减振降噪结构进行的动态减振降噪方法,按以下步骤进行:首先是设定和安装;设计人员通过试验行在电控装置4中设定自锁步进电机12的最大转动步数nmax,在轻轨车辆车厢上安装所述轻轨车辆车厢动态减振降噪结构,设定nmax时的技术考量为:nmax值越大,厢壁1应力可调节的幅度也越大,但也容易破坏厢壁1结构。自锁步进电机12的转动频数达到nmax时不破坏厢壁1结构;其次是通过试运行获取基础数据;在轻轨车辆的运行过程中,各车厢内的电控装置4持续接收该车厢内的各振动监测装置和各噪音监测装置的信号,并将一套振动监测装置中各振动传感器2的振动数据z的平均值zpj作为该套振动监测装置检测到的振动数据;(不同种类的振动传感器2的数据类型不同,均可用实数表达)将一套噪音监测装置中各噪音传感器3的噪音数据y的平均值ypj作为该套噪音监测装置检测到的噪音数据(通常为分贝);根据噪音控制目标设定开始调节噪音的噪音数据值ysd,通过试运行收集振动数据与噪音数据之间的数据关系,记录一套测量减振机构的控制区域内历次车厢内实际噪音值ysj≥ysd时该控制区域内对应的历次振动数据值x,剔除历次振动数据值x最小的60%的值,将剩余历次振动数据值x中最小的x值作为开始调节噪音的振动数据值zsd;最后是在轻轨车辆的实际运行中,各车厢内的电控装置4持续接收该车厢内的各控制区域中振动监测装置和噪音监测装置的信号;当满足调节开始条件时,对于该控制区域启动噪音调节作业;当满足调节结束条件时,对于该控制区域结束噪音调节作业。

39.调节开始条件具体是:实测zpj≥zsd或者实测ypj≥ysd;调节结束条件具体是:实测zpj<zsd并且实测ypj<ysd。

40.本发明基于统计规律,满足zpj≥zsd时就启动噪音调节作业,此时ypj可能还处于小于ysd的状态(当然也可能同时已出现了ypj≥ysd的现象),但此时已有一半60%以上的可能出现ypj≥ysd的现象,此时就预先进行减振降噪,可以在噪音过大之前,就预先防止噪音过大,起到一定的提前预防噪音的作用,相比噪音过大之后再调节噪音,提高了舒适程度。当然,zpj≥zsd或者ypj≥ysd两个条件中的任何一个条件都可能率先满足,本发明也只是在zpj≥zsd先出现时能够起到提前预防噪音的作用(60%以上的可能是提前预防,40%可能是后续并不出现ypj≥ysd的现象,此时会有一定过度预防的现象,但并不影响会降低一程度的噪音的结果)满足ypj≥ysd时就启动噪音调节作业,可以在车厢内噪音高于预定值时通过噪音调节作业降低车厢内的噪音,提供更好的乘坐舒适性,防止噪音对车内乘客造成危害。

41.噪音调节作业具体是:循环执行单次调节循环,单次调节循环包括依次进行的调质减振动作和应力减振动作;调质减振动作是:对于相应控制区域中的各调质减振结构,电控装置4控制直线电机7的动子带动配重块8在其行程范围内往复运行一个来回后(在此过程中持续检测ysj的值),使配重块8运行至一个来回中ysj最低值所对应的位置;应力减振动作是:对于相应控制区域中的各应力减振结构15,电控装置4控制自锁步进电机12的转动步数归零,然后控制自锁步进电机的转动步数由0依次上升为nmax,在此过程中持续检测ysj的值;使自锁步进电机12的转动步数停留在由0依次上升为nmax的过程中ysj最低值所对应的转动步数,然后自锁;每个单次调节循环结束时,电控装置4判断一次调节结束条件是否满足,如果满足,则结束噪音调节作业;如不满足,则继续执行下一个单次调节循环,直到满足调节结束条件时,使自锁步进电机12自锁,使直线电机7的动子停止动作,停止噪音调节作业,此时自锁步进电机12的转动步数以及配重块8的位置均停留在使噪音不超标的位置。

42.本发明通过调质减振动作和应力减振动作交替进行,先通过调节厢壁1质量分布来改变该处车厢的固有频率,得到偏离当前车厢内声场最大(噪音最低)的固有频率,再通过调节厢壁1的应力状况进一步改变车厢的固有频率,得到使该处车厢的固有频率进一步偏离当前车厢内声场;应力状况改变后,通常获得最低噪音的厢壁1质量分布状况也会改变,此时如果噪音或振动仍然超出设定标准,可以再次进行调质减振动作。通过反复执行调质减振动作和应力减振动作,可以在不断执行中探索出适合当前车厢内(该处控制区域)声场的最佳的配重调节位置与应力调节大小的最佳组合,尽可能降低噪音。

43.以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1