多功能双座婴儿车的制作方法

[0001]

本发明涉及婴儿车领域,具体涉及多功能双座婴儿车。

背景技术:

[0002]

婴儿车是婴幼儿的代步工具,其车体内的空间可供婴幼儿进行坐卧等活动,极大地方便了家长携带婴幼儿的出行活动,也为婴幼儿提供了舒适的乘坐及成长空间;婴幼儿在成长过程中需要不同功能的婴儿车,在婴幼儿较小时,大部分时间都是在睡眠度过,出行时仍需要平躺,软减震、高车款式的婴儿车比较方便家长对婴幼儿的看护;在婴幼儿较大时,可以进食一些五谷杂粮,为方便给婴儿喂食常常会用到高餐椅,并且婴幼儿在学习行走阶段需要用到辅助婴幼儿行走的安全车,此时活动量也比较大,因此需要使用较低重心的婴儿车,防止婴儿车倾覆或婴幼儿摔下造成较大伤害;在使用婴儿车过程中,有的婴幼儿要面向家长才能有安全感,另一些则要面向前方,方便观察沿途新鲜事物,这就要求婴儿车具有调整座椅方向的功能;现有婴儿车的功能较为单一,使用寿命一般在一年左右便因不能满足婴幼儿成长需求而成为闲置品;并且现有婴儿车大多不具有摇篮功能,当婴幼儿由于烦躁或无聊等情绪而发生哭闹时,家长只能抱着晃动,才能止住婴幼儿的哭闹,这会加重家长体力上的负担和行动上的不便。

[0003]

为满足婴幼儿各个生长阶段的不同需求,尤其是双胞胎婴幼儿的成长需求,采购多个婴儿车和辅助椅会导致家庭购置费用增大,造成资源的浪费,也占用较多的室内存放空间,随着生活方式的改变,消费者对婴儿车也出现多样化的需求,功能单一的产品已不能满足人们对婴儿车多样化的需求。

[0004]

公开号为cn102616263a的发明专利公开了摇篮式多功能婴儿车,其篮体下端设有篮体座,篮座板上侧设有篮体槽,篮体座可在篮体槽内转动,从而实现篮体纵向摇摆的摇篮功能,由于摇摆动作由人力驱动并需要时刻控制平衡,且没有限位缓冲装置,使用过程中不仅会造成手臂疲劳,并且存在意外脱手从而使篮体一端由于重力不平衡突然下降的风险,对婴幼儿造成惊吓和伤害;另外由于是纵向摇摆,婴幼儿在使用这种摇篮时会出现头低脚高的状态,婴幼儿在这种状态时会表现出不同程度的紧张或恐惧,这会对婴幼儿脆弱的心理产生不利的影响,相比较而言,依据钟摆效应设计的横向摇摆的摇篮不会突然下降,也不会使婴幼儿出现头低脚高的状态,从而可以避免上述缺点。

技术实现要素:

[0005]

为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供多功能双座婴儿车,其结构新颖,功能丰富,操作方便。

[0006]

本发明采取的技术方案为:多功能双座婴儿车,包括第一座椅、第二座椅、车架机构、底盘机构、扶手架,其特征在于:第一座椅和第二座椅均可调整俯仰倾角,并可为婴幼儿提供一个舒适的乘坐和卧躺空间,其内部均可构成平整的平面以方便婴幼儿卧躺和玩耍,第一座椅的靠背倾斜角度可根据婴幼儿喜好进行调整,第二座椅的坐板高度可根据婴幼儿

体型进行调节,车架机构上端与第一座椅和第二座椅后端可通过模块化的快插结构进行连接和分离,车架机构采用的多连杆结构,可方便地实现第一座椅和第二座椅的高度和方向调整,具有极大的灵活性和便利性,同时也能依据钟摆效应实现第一座椅和第二座椅的横向摇篮功能,车架机构下端与底盘机构紧固连接,扶手架下端与底盘机构紧固连接,底盘机构下设有四个车轮,家长可通过扶手架实现对婴儿车的操控。

[0007]

作为优选,第一座椅包括支撑架、滑板、坐板、右滑块、右一连杆、右二连杆、右三连杆、第一顶杆、第一插槽架、第一按钮、第一螺母、第一楔形块、第一挂钩、右卡勾、右滑动架、右板连杆、第一挂钩弹簧、第一紧定螺钉、右弹片、左卡勾、左滑动架、左板连杆、左弹片、右罩、左罩、翻板、左三连杆、左二连杆、左一连杆、左滑块、桌板机构、坐板驱动机构,支撑架为第一座椅的主体支撑结构,滑板与支撑架构成移动副,坐板与滑板构成移动副,翻板前端与坐板后端构成转动副,翻板后端可通过左滑动架、右滑动架、左板连杆、右板连杆、实现在支撑架后侧的上下滑动,左卡勾、左弹片、右卡勾、右弹片实现左滑动架和右滑动架的初始位置卡止,左三连杆、左二连杆、左一连杆、左滑块构成的多连杆护栏结构安装于翻板左侧,右滑块、右一连杆、右二连杆、右三连杆构成的多连杆护栏结构安装于翻板右侧,可以收纳的桌板机构安装于坐板前端,可供婴幼儿放置玩具和食物,坐板驱动机构安装于坐板和支撑架之间,用于驱动坐板的移动,从而改变翻板的倾斜角度,使婴幼儿能有舒适的靠躺姿势,第一插槽架与支撑架构成转动副,第一插槽架下端通过第一楔形块、第一螺母、第一顶杆构成的调节机构来调整第一座椅的俯仰倾角,以使第一座椅能为不同喜好的婴幼儿带来舒适的乘坐体验,由第一插槽架、第一按钮、第一挂钩弹簧、第一紧定螺钉、第一挂钩构成的模块化快插结构可实现第一座椅与车架机构高效且快速的连接和分离。

[0008]

作为优选,支撑架两侧均设有上限位柱、下限位柱和防护板,其下端设有水平的支撑板,支撑板上侧与滑板下侧通过导轨滑块组构成移动副,坐板下侧与滑板上侧通过导轨滑块组构成移动副,坐板上侧设有四个立柱,其中前端两个立柱之间设有横向扶手,后端两个立柱上分别设有左导轨和右导轨,左滑块可在左导轨上滑动,左一连杆下端与翻板左侧构成转动副,其上端与左滑块和左二连杆左端均构成转动副,左三连杆下端与翻板左侧构成转动副,其上端与左二连杆右端构成转动副,右滑块可在右导轨上滑动,右一连杆下端与翻板右侧构成转动副,其上端与右滑块和右二连杆左端均构成转动副,右三连杆下端与翻板右侧构成转动副,其上端与右二连杆右端构成转动副;左一连杆、左二连杆、左三连杆构成左侧的护栏,右一连杆、右二连杆、右三连杆构成右侧的护栏,两侧护栏用于保护婴幼儿防止从第一座椅上摔落。

[0009]

作为优选,支撑架后端两侧设有两个导轨,左滑动架可在左侧导轨上滑动,左滑动架左侧设有滑架上限位柱和滑架下限位柱,左板连杆后端设有拨杆并与左滑动架构成转动副,左卡勾安装于支撑架后侧左下端并构成转动副,且左卡勾上端位于拨杆后侧,左卡勾下端与支撑架之间安装有左弹片,在左弹片弹力作用下,左卡勾可卡住位于下端初始位置的左滑动架,并阻止其向上滑动,左板连杆前端与翻板后端左侧构成转动副;右滑动架可在支撑架后端右侧的导轨上滑动,右滑动架右侧设有滑架上限位柱和滑架下限位柱,右板连杆后端设有拨杆并与右滑动架构成转动副,右卡勾安装于支撑架后侧右下端并构成转动副,且右卡勾上端位于右板连杆的拨杆后侧,右卡勾下端与支撑架之间安装有右弹片,在右弹片弹力作用下,右卡勾可卡住位于下端初始位置的右滑动架,并阻止其向上滑动,右板连杆

前端与翻板后端右侧构成转动副。

[0010]

初始状态时,坐板和翻板可构成一个平面,方便于婴幼儿躺卧和玩耍,此时左滑动架和右滑动架处于最下端位置,并分别由左卡勾和右卡勾卡止。

[0011]

当需要升起靠背时,操作坐板驱动机构,使坐板向后移动,则翻板亦向后移动,翻板后端推动左板连杆和右板连杆顺时针转动,直至左板连杆接触到滑架上限位柱,右板连杆接触到右滑动架的滑架上限位柱,在此过程中左板连杆的拨杆和右板连杆的拨杆分别向后拨动左卡勾上端和右卡勾上端,使其顺时针转动并解除对左滑动架和右滑动架的卡止,之后继续向后移动坐板,则翻板后端通过左板连杆和右板连杆分别推动左滑动架和右滑动架向上滑动,直至翻板到达合适的倾斜角度时停止坐板的移动,翻板便可保持调整后的倾斜角度,使婴幼儿能够舒适地倚靠;当需要放缓翻板的倾斜角度时,操作坐板驱动机构,使坐板向前移动,直至坐板和翻板构成一个平面。

[0012]

作为优选,支撑架后侧设有连接座和顶杆座,第一插槽架左侧上端与连接座构成转动副,第一插槽架右侧上端设有矩形凹槽,矩形凹槽上端设有两个矩形的插孔,第一插槽架下端内部设有挂钩空腔和横向的按钮孔,第一挂钩安装于挂钩空腔内,且可在挂钩空腔内上下滑动,第一挂钩上端设有斜面结构,中间位置设有矩形开孔,第一按钮下侧设有斜面,第一按钮穿过第一挂钩中间的矩形开孔并安装于第一插槽架的按钮孔内,第一插槽架下端设有两个与挂钩空腔相通的螺纹孔,两个第一紧定螺钉分别安装于两个螺纹孔内,两个第一挂钩弹簧分别设置于两个第一紧定螺钉与第一挂钩之间,第一顶杆左端与顶杆座构成转动副,右端的螺纹结构与两个第一楔形块和两个第一螺母共同夹紧第一插槽架下端。

[0013]

初始状态时,在第一挂钩弹簧弹力的作用下,第一挂钩处于挂钩空腔的上端位置,第一挂钩上端的斜面结构伸入到第一插槽架右侧上端的矩形凹槽内,向左按压第一按钮其下侧斜面推动第一挂钩向下移动,使第一挂钩上端的斜面结构缩回到挂钩空腔内;松开对第一按钮的按压后,在第一挂钩弹簧的弹力的作用下,第一挂钩恢复到初始位置。

[0014]

第一紧定螺钉与第一插槽架构成螺纹副连接,可通过调节第一紧定螺钉的位置来改变第一挂钩弹簧的压缩量,从而实现对第一按钮按压和回弹力度的调节。

[0015]

调节两个第一螺母在第一顶杆上的位置可实现第一座椅俯仰角度的调整:两个第一螺母在第一顶杆上向左移动则第一座椅前端向下倾斜,两个第一螺母在第一顶杆上向右移动则第一座椅前端向上倾斜。

[0016]

作为优选,桌板机构包括右内板、右外板、左内板、左外板,坐板上左侧的两个立柱之间设置有第一挡槽和第二挡槽,左外板上端与左侧两个立柱上端构成转动副,左内板上端安装于左外板内部且构成移动副,左内板下端设有左板手柄和左板挂钩;坐板上右侧的两个立柱之间设置有第三挡槽和第四挡槽,右外板上端与右侧两个立柱上端构成转动副,右内板上端安装于右外板内部且构成移动副,右内板下端设有右板手柄和右板挂杆。

[0017]

初始状态时,左外板在重力作用下处于竖直状态,左内板收缩于左外板内部,且其下端卡入第一挡槽和第二挡槽内,使左内板和左外板不能左右摆动,成为第一座椅左侧的护板;右外板在重力作用下处于竖直状态,右内板收缩于右外板内部,且其下端卡入第三挡槽和第四挡槽内,使右内板和右外板不能左右摆动,成为第一座椅右侧的护板。

[0018]

当需要使用桌板时,向上拉动左板手柄使左内板下端从第一挡槽和第二挡槽内脱离后,向上翻转左内板和左外板,并向外抽出左内板,同时向上拉动右板手柄使右内板下端

从第三挡槽和第四挡槽内脱离后,向上翻转右内板和右外板,并向外抽出右内板,使左板挂钩勾住右板挂杆后,将左内板和右内板放置水平,则左内板和右内板相互顶住,使左内板、左外板、右内板和右外板构成的桌板机构保持水平状态;当需要收纳桌板机构时,使左内板和右内板连接位置向上移动,再将左板挂钩从右板挂杆内解除,并将左内板、左外板、右内板和右外板恢复至初始状态,便可完成桌板机构的收纳过程。

[0019]

作为优选,坐板驱动机构包括第一导轮、第二导轮、第三导轮、第四导轮、丝杠、手轮、第一绳、第二绳、第三绳、第四绳,滑板前端左侧安装有第四导轮并构成转动副,右侧安装有第一导轮并构成转动副,第二导轮和第三导轮安装于滑板后端且构成转动副,滑板后端中间位置设置有丝孔,丝杠安装于支撑架后端中间位置且构成转动副,丝杠前端的螺纹结构与丝孔配合安装构成螺纹副,丝杠后端设有方便于手动旋转的手轮结构。

[0020]

作为优选,第一绳上端与坐板后端紧固连接,下端绕过第一导轮后与支撑架后端紧固连接,第二绳上端与坐板后端紧固连接,下端绕过第二导轮后与支撑架前端紧固连接,第三绳上端与坐板后端紧固连接,下端绕过第三导轮后与支撑架前端紧固连接,第四绳上端与坐板后端紧固连接,下端绕过第四导轮后与支撑架后端紧固连接。

[0021]

顺时针转动手轮,丝杠通过丝孔驱动滑板向后移动,在第二导轮和第三导轮的推动下,第二绳和第三绳的上端向后移动,从而使坐板实现向后移动的动作。

[0022]

逆时针转动手轮,丝杠通过丝孔驱动滑板向前移动,在第一导轮和第四导轮的推动下,第一绳和第四绳的上端向前移动,从而使坐板实现向前移动的动作。

[0023]

丝杠与丝孔构成的螺纹副具有自锁功能,使滑板的移动只能由手轮的转动来控制,第一绳、第二绳、第三绳和第四绳的缠绕连接结构可使坐板的移动只能由滑板的移动来控制,而不能自发移动。

[0024]

作为优选,第二座椅包括框架、后翻板、压板、前翻板、第一插杆、第一弹簧、第一连杆、第二连杆、第二弹簧、第二插杆、第一定位罩、第一旋钮、第二旋钮、第二定位罩、第三插杆、第三弹簧、第三连杆、第四连杆、第四弹簧、第四插杆、弹簧片、压板勾、第二按钮、第二挂钩、第二插槽架、第二楔形块、第二螺母、第二顶杆、第二挂钩弹簧、第二紧定螺钉,框架为第二座椅的主体支撑结构,其前端设有坐板和横向扶手,前翻板与坐板构成转动副,并通过由第一插杆、第一弹簧、第一连杆、第二连杆、第二弹簧、第二插杆、第一旋钮构成的定位机构锁定前翻板的倾斜角度,为婴幼儿提供舒适的倚靠靠背,第一定位罩覆盖于上述定位机构外侧,后翻板与前翻板构成转动副,并通过压板、压板勾和弹簧片构成的锁定机构实现后翻板相对于前翻板的锁定,由第二旋钮、第三插杆、第三弹簧、第三连杆、第四连杆、第四弹簧、第四插杆构成的定位机构可在前翻板处于水平状态时,锁定后翻板的倾斜角度,第二定位罩覆盖于上述定位机构外侧,第二插槽架与框架构成转动副,第二插槽架下端通过第二楔形块、第二螺母、第二顶杆构成的调节机构来调整第二座椅的俯仰倾角,以使第二座椅能为不同喜好的婴幼儿带来舒适的乘坐体验,由第二插槽架、第二按钮、第二挂钩弹簧、第二紧定螺钉、第二挂钩构成的模块化快插结构可实现第二座椅与车架机构高效且快速的连接和分离。

[0025]

作为优选,框架中部两侧设有等间距圆弧分布的六对前定位孔,其后端两侧设有等间距圆弧分布的五对后定位孔,框架前端设置有坐板,前翻板下端与坐板后端构成转动副,前翻板后侧设有前板立柱、前板左插座和前板右插座,第一旋钮前端上下侧两设有两个

拨柱,并与前板立柱构成转动副,第一插杆安装于前板左插座内并构成移动副,第一弹簧安装于第一插杆和前板左插座之间,在第一弹簧弹力作用下,第一插杆始终处于前板左插座左端位置,第一连杆安装于第一插杆右端与第一旋钮前端上侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副;第二插杆安装于前板右插座内并构成移动副,第二弹簧安装于第二插杆和前板右插座之间,在第二弹簧弹力作用下,第二插杆始终处于前板右插座右端位置,第二连杆安装于第二插杆左端与第一旋钮前端下侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副。

[0026]

自然状态时,第一插杆和第二插杆分别在第一弹簧和第二弹簧的弹力作用下,分别插入框架两侧的一对前定位孔内,当需要调节前翻板的倾斜角度时,顺时针扭转第一旋钮,在第一连杆和第二连杆拉力作用下,第一插杆向右移动,第二插杆向左移动,待第一插杆和第二插杆均脱离前定位孔后,可将前翻板调整到合适倾斜位置,并松开对第一旋钮的扭转,使第一插杆和第二插杆插入新位置的前定位孔内,便可完成前翻板的倾斜角度调节动作;当第一插杆和第二插杆插入到最下端的一对前定位孔内时,前翻板可与坐板构成一个平面。

[0027]

作为优选,后翻板下端与前翻板上端构成转动副,两个压板勾安装于前翻板上端并构成转动副,弹簧片安装于压板勾下端与前翻板之间,两个压板通过螺钉紧固安装于后翻板下端,后翻板相对于前翻板逆时针转动至两者构成一个平面后,两个压板会卡入两个压板勾内,并在弹簧片弹力的作用下,压板勾压紧压板,从而锁止后翻板相对于前翻板的转动;按压两个压板勾下端,使其逆时针转动,并使压板脱离压板勾后,可恢复后翻板相对于前翻板的转动。

[0028]

作为优选,后翻板后侧设有后板立柱、后板右插座和后板左插座,第二旋钮前端上下侧两设有两个拨柱,并与后板立柱构成转动副,第三插杆安装于后板右插座内并构成移动副,第三弹簧安装于第三插杆和后板右插座之间,在第三弹簧弹力作用下,第三插杆始终处于后板右插座右端位置,第三连杆安装于第三插杆左端与第二旋钮前端下侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副;第四插杆安装于后板左插座内并构成移动副,第四弹簧安装于第四插杆和后板左插座之间,在第四弹簧弹力作用下,第四插杆始终处于后板左插座左端位置,第四连杆安装于第四插杆右端与第二旋钮前端上侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副。

[0029]

前翻板与坐板构成一个平面后,在自然状态下,第三插杆和第四插杆分别在第三弹簧和第四弹簧的弹力作用下,分别插入一对后定位孔内,当需要调节后翻板的倾斜角度时,顺时针扭转第二旋钮,在第三连杆和第四连杆拉力作用下,第三插杆向左移动,第四插杆向右移动,待第三插杆和第四插杆均脱离后定位孔后,可将后翻板调整到合适倾斜位置,并松开对第二旋钮的扭转,使第三插杆和第四插杆插入新位置的后定位孔内,便可完成后翻板的倾斜角度调节动作;当第三插杆和第四插杆插入到最下端的一对后定位孔内时,后翻板可与前翻板和坐板构成一个平面,供婴幼儿躺卧休息。

[0030]

作为优选,框架后侧设有连接座和顶杆座,第二插槽架左侧上端与连接座构成转动副,第二插槽架右侧上端设有矩形凹槽,矩形凹槽上端设有两个矩形的插孔,第二插槽架下端内部设有挂钩空腔和横向的按钮孔,第二挂钩安装于挂钩空腔内,且可在挂钩空腔内上下滑动,第二挂钩上端设有斜面结构,中间位置设有矩形开孔,第二按钮下侧设有斜面,第二按钮穿过第二挂钩中间的矩形开孔并安装于第二插槽架的按钮孔内,第二插槽架下端

设有两个与挂钩空腔相通的螺纹孔,两个第二紧定螺钉分别安装于两个螺纹孔内,两个第二挂钩弹簧分别设置于两个第二紧定螺钉与第二挂钩之间,第二顶杆左端与顶杆座构成转动副,右端的螺纹结构与两个第二楔形块和两个第二螺母共同夹紧第二插槽架下端。

[0031]

初始状态时,在第二挂钩弹簧弹力的作用下,第二挂钩处于挂钩空腔的上端位置,第二挂钩上端的斜面结构伸入到第二插槽架右侧上端的矩形凹槽内,向左按压第二按钮其下侧斜面推动第二挂钩向下移动,使第二挂钩上端的斜面结构缩回到挂钩空腔内;松开对第二按钮的按压后,在第二挂钩弹簧的弹力的作用下,第二挂钩恢复到初始位置。

[0032]

第二紧定螺钉与第二插槽架构成螺纹副连接,可通过调节第二紧定螺钉的位置来改变第二挂钩弹簧的压缩量,从而实现对第二按钮按压和回弹力度的调节。

[0033]

调节两个第二螺母在第二顶杆上的位置可实现第二座椅俯仰角度的调整:两个第二螺母在第二顶杆上向左移动则第二座椅前端向下倾斜,两个第二螺母在第二顶杆上向右移动则第二座椅前端向上倾斜。

[0034]

作为优选,车架机构包括第一摆杆、顶罩、第一立柱、第一滑套、第一弹簧、第二立柱、气压棒开关、下连杆、上连杆、气压棒、固定立柱、第二弹簧、第二滑套、第三立柱、锁止扳手、摇篮插杆、插杆弹簧、顶摆套、尾摆套、第二摆杆、横连杆,车架机构可通过第一摆杆实现与第一座椅的模块化连接,通过第二摆杆实现与第二座椅的模块化连接,并通过横连杆使第一座椅和第二座椅实现基于钟摆效应的同步横向摇篮功能,第一立柱为t字形结构,位于第一立柱上端左侧位置的锁止扳手可通过摇篮插杆实现对第一座椅和第二座椅摇篮功能的锁止,第一立柱可相对于第二立柱转动,并由第一滑套对转动位置进行锁止,下连杆和上连杆安装于第二立柱和第三立柱之间,四者构成平行四边形结构,气压棒通过顶摆套和尾摆套安装于下连杆和上连杆之间,用于调整第二立柱的高度,固定立柱下端与底盘机构紧固连接,第三立柱可相对于固定立柱转动,并由第二滑套对转动位置进行锁止。

[0035]

作为优选,第一摆杆与第二摆杆结构相同,其左端为矩形板结构,矩形板结构上端设有两个插板,第一摆杆右端为圆轴结构,圆轴结构上侧竖直向设有一个圆孔,圆轴结构通过轴承与第一立柱上侧左端构成转动副,第二摆杆右端的圆轴结构通过轴承与第一立柱上侧右端构成转动副,横连杆左端与第一摆杆构成转动副,右端与第二摆杆构成转动副,第一摆杆、第二摆杆、第一立柱和横连杆构成平行四边形结构,第一立柱上侧左端竖直向设有阶梯圆孔,摇篮插杆同轴安装于阶梯圆孔内并构成移动副,插杆弹簧安装于第一立柱上端与摇篮插杆之间,锁止扳手下端与摇篮插杆上端构成转动副,顶罩安装于第一立柱上侧左端。

[0036]

作为优选,第一摆杆左端矩形板结构可嵌入第一插槽架的矩形凹槽内,矩形板结构上端的两个插板插入第一插槽架矩形凹槽上端的两个矩形的插孔内,第一挂钩可勾住矩形板结构下沿,从而实现第一座椅与车架机构的模块化连接;按压第一按钮可使第一挂钩内缩,从而可解除第一座椅与车架机构的连接;第二座椅通过第二摆杆与车架机构的模块化连接原理与上述相同。

[0037]

初始状态时,锁止扳手处于竖直状态,摇篮插杆在插杆弹簧弹力作用下向下插入第一摆杆右端圆轴结构上侧的圆孔内,从而锁止第一座椅和第二座椅的摇篮功能,锁止扳手向后扳动至水平状态后,摇篮插杆向上移动并从第一摆杆右端圆轴结构上侧的圆孔内脱离并保持,从而可使第一座椅和第二座椅恢复摇篮功能。

[0038]

作为优选,第一立柱下端设有外花键,第二立柱上端通过两个深沟球轴承和一个

推力球轴承与第一立柱下端构成转动副,第二立柱靠近上端位置设有外花键,第一滑套内部上端和下端均设有内花键,其下端的内花键与第二立柱上的外花键配合构成移动副,使第一滑套可以在第二立柱上滑动而不能转动,第一滑套内部上端的内花键可与第一立柱下端的外花键配合,第一滑套下端与第二立柱之间设置有第一弹簧。

[0039]

初始状态时,在第一弹簧弹力的作用下第一滑套上端的内花键始终与第一立柱下端的外花键配合,从而锁止第一立柱相对于第二立柱的转动;当需要转动第一立柱时,可向下按压第一滑套,使其上端的内花键脱离与第一立柱下端外花键的配合后,便可转动第一立柱至合适角度,之后松开对第一滑套的按压,使其上端的内花键与第一立柱下端外花键配合,从而锁定第一立柱的位置。

[0040]

作为优选,第三立柱下端设有外花键,固定立柱上端通过两个深沟球轴承和一个推力球轴承与第三立柱下端构成转动副,固定立柱靠近上端位置设有外花键,第二滑套内部上端和下端均设有内花键,其下端的内花键与固定立柱上的外花键配合构成移动副,使第二滑套可以在固定立柱上滑动而不能转动,第二滑套内部上端的内花键可与第三立柱下端的外花键配合,第二滑套下端与固定立柱之间设置有第二弹簧。

[0041]

初始状态时,在第二弹簧弹力的作用下第二滑套上端的内花键始终与第三立柱下端的外花键配合,从而锁止第三立柱相对于固定立柱的转动;当需要转动第三立柱时,可向下按压第二滑套,使其上端的内花键脱离与第三立柱下端外花键的配合后,便可转动第三立柱至合适角度,之后松开对第二滑套的按压,使其上端的内花键与第三立柱下端外花键配合,从而锁定第三立柱的位置。

[0042]

向下按压第二滑套并将第三立柱转动

°

后,松开对第二滑套的按压,从而锁止第三立柱的位置,可使第一座椅和第二座椅由朝前向变为朝后向,从而可以使婴幼儿由背对家长变为面对家长的状态。

[0043]

作为优选,上连杆和下连杆左端均与第三立柱构成转动副,右端均与第二立柱构成转动副,且上连杆安装于下连杆上侧,上连杆、下连杆、第二立柱和第三立柱构成平行四边形结构,气压棒上端通过顶摆套与上连杆构成转动副,气压棒下端通过尾摆套与下连杆构成转动副,气压棒开关安装于气压棒顶端位置且与上连杆构成转动副。

[0044]

第一座椅和第二座椅空载状态下,向下扳转气压棒开关可使气压棒伸长,使第二立柱位置升高,从而使第一座椅和第二座椅升高;在向下扳转气压棒开关状态下,向下按压第一立柱,可使气压棒收缩,从而使第一座椅和第二座椅降低,松开气压棒开关可锁止气压棒长度,从而锁止第一座椅和第二座椅的高度位置。

[0045]

本发明的有益效果:

[0046]

①

一台婴儿车可同时满足双胞胎婴幼儿或年龄差别不大的两个婴幼儿同时出行的需求,相比于两台普通婴儿车,不仅采购成本降低,还节约存放空间,并且一个家长便可完成对两个婴幼儿的照看,使用方便。

[0047]

②

两个座椅的高度可以根据婴幼儿需要进行调节,承载较小的婴幼儿时,可将座椅位置适当调高,方便家长进行照看;婴幼儿较大时,可将座椅位置适当调低,降低整体重心,增加乘用的安全性。

[0048]

③

采用气压棒结构对座椅高度进行调整,不仅操作方便,而且气压棒具有一定的减震缓冲作用,提高了座椅的乘坐舒适性。

[0049]

④

第一座椅的靠背倾斜角度可根据需要进行调整,使不同体型的婴幼儿均能保持舒适的坐姿,并且操作方便,只需转动手轮便可完成靠背倾斜角度的调节,并由丝杠螺纹副的自锁功能实现靠背任意位置的锁定。

[0050]

⑤

第一座椅的桌板机构可方便地进行展开和收纳,展开后可放置婴幼儿的食物和玩具,收纳后可作为座椅两侧的护栏板,保护婴幼儿的安全。

[0051]

⑥

第二座椅的靠背倾斜角度可根据需要进行调整,使不同体型的婴幼儿均能保持舒适的坐姿,只需扭转第一旋钮便可调整前翻板的倾斜角度,操作方便。

[0052]

⑦

第二座椅的后翻板可锁定后与前翻板构成一个平整面,方便婴幼儿倚靠,也可与坐板和前翻板构成一个平整面,方便婴幼儿躺卧,也可单独调整后翻板的倾斜角度,方便婴幼儿躺卧时支撑头部。

[0053]

⑧

两个座椅可以改变方向,座椅朝前时可使婴幼儿具有开阔的视野,座椅朝后时可使婴幼儿面对家长,不仅增加婴幼儿内心的安全感,还可方便家长与婴幼儿进行沟通和互动。

[0054]

⑨

两个座椅具有摇篮功能,可依据钟摆效应实现横向摇摆,座椅在摇摆过程中不会出现突然下降的危险,也不会出现头低脚高的状态使婴幼儿产生不安和紧张,能有效止住婴幼儿由于烦躁或无聊等情绪而引发的哭闹,减轻家长的负担。

[0055]

⑩

扳动锁止扳手可对摆杆的摆动进行锁止和解锁,从而锁止或解锁两个座椅的摇篮摆动功能,在移动婴儿车时可对摇篮功能进行锁止,提高安全性,婴幼儿哭闹时,可解锁摇篮功能,操作快速便捷。

[0056]

两个座椅与车架可通过模块化连接机构进行快速且稳固的连接,不仅提高了组装效率,也可根据实际需要快速且方便地更换其他采用相同连接模块的座椅,提高婴儿车的互换性。

[0057]

两个座椅的俯仰倾角可根据婴幼儿喜好进行调整,提高了座椅乘坐的舒适性。

[0058]

第一立柱相对于第二立柱的转动可由第一滑套进行锁止,第三立柱相对于固定立柱的转动可由第二滑套进行锁止,锁止结构操作方便,简单可靠,并且可通过改变花键键齿数量来改变转动角度的最小单位,即在花键键齿数量足够多的情况下,第一立柱和第三立柱可以转动任意角度后锁止。

附图说明

[0059]

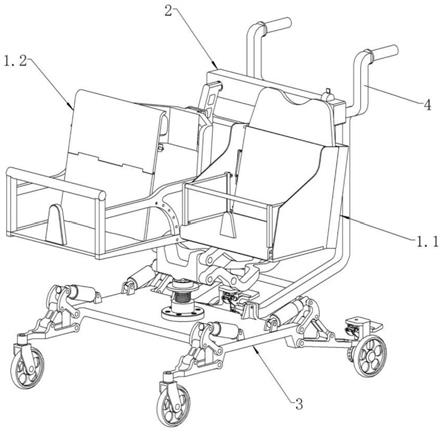

图1为本发明的整体结构示意图。

[0060]

图2为两个座椅朝后向时的示意图。

[0061]

图3为第一座椅整体结构示意图。

[0062]

图4为第一座椅的爆炸示意图。

[0063]

图5为第一座椅的局部剖视图。

[0064]

图6为第一座椅的局部剖视图。

[0065]

图7为滑板的结构示意图。

[0066]

图8为桌板机构收纳状态的示意图。

[0067]

图9为桌板机构展开状态的示意图。

[0068]

图10为第二座椅整体结构示意图。

[0069]

图11为第二座椅整体结构示意图。

[0070]

图12为第二座椅的爆炸示意图。

[0071]

图13为车架机构的爆炸示意图。

[0072]

图14为两个座椅摇篮功能锁止状态的示意图。

[0073]

图15为两个座椅摇篮功能打开状态的示意图。

[0074]

图16为第一立柱转动锁止状态示意图。

[0075]

图17为第一立柱可转动状态时的示意图。

[0076]

图18为第三立柱转动锁止状态示意图。

[0077]

图19为第三立柱可转动状态时的示意图。

[0078]

附图标号:1.1第一座椅、101支撑架、101.1支撑板、101.2连接座、101.3顶杆座、101.4上限位柱、101.5下限位柱、102滑板、102.1第一导轮、102.2第二导轮、102.3第三导轮、102.4第四导轮、102.5丝孔、103坐板、103.1左导轨、103.2右导轨、103.3第一挡槽、103.4第二挡槽、103.5第三挡槽、103.6第四挡槽、104右内板、104.1右板手柄、104.2右板挂杆、105右外板、106右滑块、107右一连杆、108右二连杆、109右三连杆、110顶杆、111第一插槽架、112第一按钮、113第一螺母、114第一楔形块、115第一挂钩、116右卡勾、117右滑动架、118右板连杆、119第一挂钩弹簧、120第一紧定螺钉、121右弹片、122左卡勾、123左滑动架、123.1滑架上限位柱、123.2滑架下限位柱、124左板连杆、124.1拨杆、125左弹片、126右罩、127左罩、128丝杠、128.1手轮、129第一绳、130第二绳、131第三绳、132第四绳、133翻板、134左三连杆、135左二连杆、136左一连杆、137左内板、137.1左板手柄、137.2左板挂钩、138左外板、139左滑块;

[0079]

1.2第二座椅、1001框架、1001.1坐板、1001.2前定位孔、1001.3后定位孔、1001.4顶杆座、1001.5连接座、1002后翻板、1002.1后板立柱、1002.2压板、1002.3后板右插座、1002.4后板左插座、1003前翻板、1003.1前板立柱、1003.2前板左插座、1003.3前板右插座、1004第一插杆、1005第一弹簧、1006第一连杆、1007第二连杆、1008第二弹簧、1009第二插杆、1010第一定位罩、1011第一旋钮、1012第二旋钮、1013第二定位罩、1014第三插杆、1015第三弹簧、1016第三连杆、1017第四连杆、1018第四弹簧、1019第四插杆、1020弹簧片、1021压板勾、1022第二按钮、1023第二挂钩、1024第二插槽架、1025第二楔形块、1026第二螺母、1027第二顶杆、1028第二挂钩弹簧、1029第二紧定螺钉;

[0080]

2车架机构、201第一摆杆、201.1插板、202顶罩、203第一立柱、204第一滑套、205第一弹簧、206第二立柱、207气压棒开关、208下连杆、209上连杆、210气压棒、211固定立柱、212第二弹簧、213第二滑套、214第三立柱、215锁止扳手、216摇篮插杆、217插杆弹簧、218顶摆套、219尾摆套、220第二摆杆、221横连杆;

[0081]

3底盘机构、4扶手架。

具体实施方式

[0082]

下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

[0083]

如图1所示,多功能双座婴儿车,包括第一座椅1.1、第二座椅1.2、车架机构2、底盘

机构3、扶手架4,其特征在于:第一座椅1.1和第二座椅1.2均可调整俯仰倾角,并可为婴幼儿提供一个舒适的乘坐和卧躺空间,其内部均可构成平整的平面以方便婴幼儿卧躺和玩耍,第一座椅1.1的靠背倾斜角度可根据婴幼儿喜好进行调整,第二座椅1.2的坐板高度可根据婴幼儿体型进行调节,车架机构2上端与第一座椅1.1和第二座椅1.2后端可通过模块化的快插结构进行连接和分离,车架机构2采用的多连杆结构,可方便地实现第一座椅1.1和第二座椅1.2的高度和方向调整,具有极大的灵活性和便利性,同时也能依据钟摆效应实现第一座椅1.1和第二座椅1.2的横向摇篮功能,车架机构2下端与底盘机构3紧固连接,扶手架4下端与底盘机构3紧固连接,底盘机构3下设有四个车轮,家长可通过扶手架4实现对婴儿车的操控。

[0084]

如图3、图4所示,所述的第一座椅1.1包括支撑架101、滑板102、坐板103、右滑块106、右一连杆107、右二连杆108、右三连杆109、第一顶杆110、第一插槽架111、第一按钮112、第一螺母113、第一楔形块114、第一挂钩115、右卡勾116、右滑动架117、右板连杆118、第一挂钩弹簧119、第一紧定螺钉120、右弹片121、左卡勾122、左滑动架123、左板连杆124、左弹片125、右罩126、左罩127、翻板133、左三连杆134、左二连杆135、左一连杆136、左滑块139、桌板机构、坐板驱动机构,支撑架101为第一座椅1.1的主体支撑结构,滑板102与支撑架101构成移动副,坐板103与滑板102构成移动副,翻板133前端与坐板103后端构成转动副,翻板133后端可通过左滑动架123、右滑动架117、左板连杆124、右板连杆118、实现在支撑架101后侧的上下滑动,左卡勾122、左弹片125、右卡勾116、右弹片121实现左滑动架123和右滑动架117的初始位置卡止,左三连杆134、左二连杆135、左一连杆136、左滑块139构成的多连杆护栏结构安装于翻板133左侧,右滑块106、右一连杆107、右二连杆108、右三连杆109构成的多连杆护栏结构安装于翻板133右侧,可以收纳的桌板机构安装于坐板103前端,可供婴幼儿放置玩具和食物,坐板驱动机构安装于坐板103和支撑架101之间,用于驱动坐板103的移动,从而改变翻板133的倾斜角度,使婴幼儿能有舒适的靠躺姿势,第一插槽架111与支撑架101构成转动副,第一插槽架111下端通过第一楔形块114、第一螺母113、第一顶杆110构成的调节机构来调整第一座椅1.1的俯仰倾角,以使第一座椅1.1能为不同喜好的婴幼儿带来舒适的乘坐体验,由第一插槽架111、第一按钮112、第一挂钩弹簧119、第一紧定螺钉120、第一挂钩115构成的模块化快插结构可实现第一座椅1.1与车架机构2高效且快速的连接和分离。

[0085]

如图5、图6所示,支撑架101两侧均设有上限位柱101.4、下限位柱101.5和防护板,其下端设有水平的支撑板101.1,支撑板101.1上侧与滑板102下侧通过导轨滑块组构成移动副,坐板103下侧与滑板102上侧通过导轨滑块组构成移动副,坐板103上侧设有四个立柱,其中前端两个立柱之间设有横向扶手,后端两个立柱上分别设有左导轨103.1和右导轨103.2,左滑块139可在左导轨103.1上滑动,左一连杆136下端与翻板133左侧构成转动副,其上端与左滑块139和左二连杆135左端均构成转动副,左三连杆134下端与翻板133左侧构成转动副,其上端与左二连杆135右端构成转动副,右滑块106可在右导轨103.2上滑动,右一连杆107下端与翻板133右侧构成转动副,其上端与右滑块106和右二连杆108左端均构成转动副,右三连杆109下端与翻板133右侧构成转动副,其上端与右二连杆108右端构成转动副;左一连杆136、左二连杆135、左三连杆134构成左侧的护栏,右一连杆107、右二连杆108、右三连杆109构成右侧的护栏,两侧护栏用于保护婴幼儿防止从第一座椅1.1上摔落。

[0086]

支撑架101后端两侧设有两个导轨,左滑动架123可在左侧导轨上滑动,左滑动架123左侧设有滑架上限位柱123.1和滑架下限位柱123.2,左板连杆124后端设有拨杆124.1并与左滑动架123构成转动副,左卡勾122安装于支撑架101后侧左下端并构成转动副,且左卡勾122上端位于拨杆124.1后侧,左卡勾122下端与支撑架101之间安装有左弹片125,在左弹片125弹力作用下,左卡勾122可卡住位于下端初始位置的左滑动架123,并阻止其向上滑动,左板连杆124前端与翻板133后端左侧构成转动副;右滑动架117可在支撑架101后端右侧的导轨上滑动,右滑动架117右侧设有滑架上限位柱和滑架下限位柱,右板连杆118后端设有拨杆并与右滑动架117构成转动副,右卡勾116安装于支撑架101后侧右下端并构成转动副,且右卡勾116上端位于右板连杆118的拨杆后侧,右卡勾116下端与支撑架101之间安装有右弹片121,在右弹片121弹力作用下,右卡勾116可卡住位于下端初始位置的右滑动架117,并阻止其向上滑动,右板连杆118前端与翻板133后端右侧构成转动副。

[0087]

如图3、图5所示,初始状态时,坐板103和翻板133可构成一个平面,方便于婴幼儿躺卧和玩耍,此时左滑动架123和右滑动架117处于最下端位置,并分别由左卡勾122和右卡勾116卡止。

[0088]

如图6所示,当需要升起靠背时,操作坐板驱动机构,使坐板103向后移动,则翻板133亦向后移动,翻板133后端推动左板连杆124和右板连杆118顺时针转动,直至左板连杆124接触到滑架上限位柱123.1,右板连杆118接触到右滑动架117的滑架上限位柱,在此过程中左板连杆124的拨杆124.1和右板连杆118的拨杆分别向后拨动左卡勾122上端和右卡勾116上端,使其顺时针转动并解除对左滑动架123和右滑动架117的卡止,之后继续向后移动坐板103,则翻板133后端通过左板连杆124和右板连杆118分别推动左滑动架123和右滑动架117向上滑动,直至翻板133到达合适的倾斜角度时停止坐板103的移动,翻板133便可保持调整后的倾斜角度,使婴幼儿能够舒适地倚靠;当需要放缓翻板133的倾斜角度时,操作坐板驱动机构,使坐板103向前移动,直至坐板103和翻板133构成一个平面。

[0089]

如图4、图5所示,支撑架101后侧设有连接座101.2和顶杆座101.3,第一插槽架111左侧上端与连接座101.2构成转动副,第一插槽架111右侧上端设有矩形凹槽,矩形凹槽上端设有两个矩形的插孔,第一插槽架111下端内部设有挂钩空腔和横向的按钮孔,第一挂钩115安装于挂钩空腔内,且可在挂钩空腔内上下滑动,第一挂钩115上端设有斜面结构,中间位置设有矩形开孔,第一按钮112下侧设有斜面,第一按钮112穿过第一挂钩115中间的矩形开孔并安装于第一插槽架111的按钮孔内,第一插槽架111下端设有两个与挂钩空腔相通的螺纹孔,两个第一紧定螺钉120分别安装于两个螺纹孔内,两个第一挂钩弹簧119分别设置于两个第一紧定螺钉120与第一挂钩115之间,第一顶杆110左端与顶杆座101.3构成转动副,右端的螺纹结构与两个第一楔形块114和两个第一螺母113共同夹紧第一插槽架111下端。

[0090]

初始状态时,在第一挂钩弹簧119弹力的作用下,第一挂钩115处于挂钩空腔的上端位置,第一挂钩115上端的斜面结构伸入到第一插槽架111右侧上端的矩形凹槽内,向左按压第一按钮112其下侧斜面推动第一挂钩115向下移动,使第一挂钩115上端的斜面结构缩回到挂钩空腔内;松开对第一按钮112的按压后,在第一挂钩弹簧119的弹力的作用下,第一挂钩115恢复到初始位置。

[0091]

第一紧定螺钉120与第一插槽架111构成螺纹副连接,可通过调节第一紧定螺钉

120的位置来改变第一挂钩弹簧119的压缩量,从而实现对第一按钮112按压和回弹力度的调节。

[0092]

调节两个第一螺母113在第一顶杆110上的位置可实现第一座椅1.1俯仰角度的调整:两个第一螺母113在第一顶杆110上向左移动则第一座椅1.1前端向下倾斜,两个第一螺母113在第一顶杆110上向右移动则第一座椅1.1前端向上倾斜。

[0093]

如图8、图9所示,所述的桌板机构包括右内板104、右外板105、左内板137、左外板138,坐板103上左侧的两个立柱之间设置有第一挡槽103.3和第二挡槽103.4,左外板138上端与左侧两个立柱上端构成转动副,左内板137上端安装于左外板138内部且构成移动副,左内板137下端设有左板手柄137.1和左板挂钩137.2;坐板103上右侧的两个立柱之间设置有第三挡槽103.5和第四挡槽103.6,右外板105上端与右侧两个立柱上端构成转动副,右内板104上端安装于右外板105内部且构成移动副,右内板104下端设有右板手柄104.1和右板挂杆104.2。

[0094]

初始状态时,左外板138在重力作用下处于竖直状态,左内板137收缩于左外板138内部,且其下端卡入第一挡槽103.3和第二挡槽103.4内,使左内板137和左外板138不能左右摆动,成为第一座椅1.1左侧的护板;右外板105在重力作用下处于竖直状态,右内板104收缩于右外板105内部,且其下端卡入第三挡槽103.5和第四挡槽103.6内,使右内板104和右外板105不能左右摆动,成为第一座椅1.1右侧的护板。

[0095]

当需要使用桌板时,向上拉动左板手柄137.1使左内板137下端从第一挡槽103.3和第二挡槽103.4内脱离后,向上翻转左内板137和左外板138,并向外抽出左内板137,同时向上拉动右板手柄104.1使右内板104下端从第三挡槽103.5和第四挡槽103.6内脱离后,向上翻转右内板104和右外板105,并向外抽出右内板104,使左板挂钩137.2勾住右板挂杆104.2后,将左内板137和右内板104放置水平,则左内板137和右内板104相互顶住,使左内板137、左外板138、右内板104和右外板105构成的桌板机构保持水平状态;当需要收纳桌板机构时,使左内板137和右内板104连接位置向上移动,再将左板挂钩137.2从右板挂杆104.2内解除,并将左内板137、左外板138、右内板104和右外板105恢复至初始状态,便可完成桌板机构的收纳过程。

[0096]

如图3、图7所示,所述的坐板驱动机构包括第一导轮102.1、第二导轮102.2、第三导轮102.3、第四导轮102.4、丝杠128、手轮128.1、第一绳129、第二绳130、第三绳131、第四绳132,滑板102前端左侧安装有第四导轮102.4并构成转动副,右侧安装有第一导轮102.1并构成转动副,第二导轮102.2和第三导轮102.3安装于滑板102后端且构成转动副,滑板102后端中间位置设置有丝孔102.5,丝杠128安装于支撑架101后端中间位置且构成转动副,丝杠128前端的螺纹结构与丝孔102.5配合安装构成螺纹副,丝杠128后端设有方便于手动旋转的手轮结构。

[0097]

如图3、图5、图6所示,第一绳129上端与坐板103后端紧固连接,下端绕过第一导轮102.1后与支撑架101后端紧固连接,第二绳130上端与坐板103后端紧固连接,下端绕过第二导轮102.2后与支撑架101前端紧固连接,第三绳131上端与坐板103后端紧固连接,下端绕过第三导轮102.3后与支撑架101前端紧固连接,第四绳132上端与坐板103后端紧固连接,下端绕过第四导轮102.4后与支撑架101后端紧固连接。

[0098]

如图10所示,顺时针转动手轮128.1,丝杠128通过丝孔102.5驱动滑板102向后移

动,在第二导轮102.2和第三导轮102.3的推动下,第二绳130和第三绳131的上端向后移动,从而使坐板103实现向后移动的动作。

[0099]

逆时针转动手轮128.1,丝杠128通过丝孔102.5驱动滑板102向前移动,在第一导轮102.1和第四导轮102.4的推动下,第一绳129和第四绳132的上端向前移动,从而使坐板103实现向前移动的动作。

[0100]

丝杠128与丝孔102.5构成的螺纹副具有自锁功能,使滑板102的移动只能由手轮128.1的转动来控制,第一绳129、第二绳130、第三绳131和第四绳132的缠绕连接结构可使坐板103的移动只能由滑板102的移动来控制,而不能自发移动。

[0101]

如图10、图11、图12所示,所述的第二座椅1.2包括框架1001、后翻板1002、压板1002.2、前翻板1003、第一插杆1004、第一弹簧1005、第一连杆1006、第二连杆1007、第二弹簧1008、第二插杆1009、第一定位罩1010、第一旋钮1011、第二旋钮1012、第二定位罩1013、第三插杆1014、第三弹簧1015、第三连杆1016、第四连杆1017、第四弹簧1018、第四插杆1019、弹簧片1020、压板勾1021、第二按钮1022、第二挂钩1023、第二插槽架1024、第二楔形块1025、第二螺母1026、第二顶杆1027、第二挂钩弹簧1028、第二紧定螺钉1029,框架1001为第二座椅1.2的主体支撑结构,其前端设有坐板1001.1和横向扶手,前翻板1003与坐板1001.1构成转动副,并通过由第一插杆1004、第一弹簧1005、第一连杆1006、第二连杆1007、第二弹簧1008、第二插杆1009、第一旋钮1011构成的定位机构锁定前翻板1003的倾斜角度,为婴幼儿提供舒适的倚靠靠背,第一定位罩1010覆盖于上述定位机构外侧,后翻板1002与前翻板1003构成转动副,并通过压板1002.2、压板勾1021和弹簧片1020构成的锁定机构实现后翻板1002相对于前翻板1003的锁定,由第二旋钮1012、第三插杆1014、第三弹簧1015、第三连杆1016、第四连杆1017、第四弹簧1018、第四插杆1019构成的定位机构可在前翻板1003处于水平状态时,锁定后翻板1002的倾斜角度,第二定位罩1013覆盖于上述定位机构外侧,第二插槽架1024与框架1001构成转动副,第二插槽架1024下端通过第二楔形块1025、第二螺母1026、第二顶杆1027构成的调节机构来调整第二座椅1.2的俯仰倾角,以使第二座椅1.2能为不同喜好的婴幼儿带来舒适的乘坐体验,由第二插槽架1024、第二按钮1022、第二挂钩弹簧1028、第二紧定螺钉1029、第二挂钩1023构成的模块化快插结构可实现第二座椅1.2与车架机构2高效且快速的连接和分离。

[0102]

框架1001中部两侧设有等间距圆弧分布的六对前定位孔1001.2,其后端两侧设有等间距圆弧分布的五对后定位孔1001.3,框架1001前端设置有坐板1001.1,前翻板1003下端与坐板1001.1后端构成转动副,前翻板1003后侧设有前板立柱1003.1、前板左插座1003.2和前板右插座1003.3,第一旋钮1011前端上下侧两设有两个拨柱,并与前板立柱1003.1构成转动副,第一插杆1004安装于前板左插座1003.2内并构成移动副,第一弹簧1005安装于第一插杆1004和前板左插座1003.2之间,在第一弹簧1005弹力作用下,第一插杆1004始终处于前板左插座1003.2左端位置,第一连杆1006安装于第一插杆1004右端与第一旋钮1011前端上侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副;第二插杆1009安装于前板右插座1003.3内并构成移动副,第二弹簧1008安装于第二插杆1009和前板右插座1003.3之间,在第二弹簧1008弹力作用下,第二插杆1009始终处于前板右插座1003.3右端位置,第二连杆1007安装于第二插杆1009左端与第一旋钮1011前端下侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副。

[0103]

自然状态时,第一插杆1004和第二插杆1009分别在第一弹簧1005和第二弹簧1008的弹力作用下,分别插入框架1001两侧的一对前定位孔1001.2内,当需要调节前翻板1003的倾斜角度时,顺时针扭转第一旋钮1011,在第一连杆1006和第二连杆1007拉力作用下,第一插杆1004向右移动,第二插杆1009向左移动,待第一插杆1004和第二插杆1009均脱离前定位孔1001.2后,可将前翻板1003调整到合适倾斜位置,并松开对第一旋钮1011的扭转,使第一插杆1004和第二插杆1009插入新位置的前定位孔1001.2内,便可完成前翻板1003的倾斜角度调节动作;当第一插杆1004和第二插杆1009插入到最下端的一对前定位孔1001.2内时,前翻板1003可与坐板1001.1构成一个平面。

[0104]

后翻板1002下端与前翻板1003上端构成转动副,两个压板勾1021安装于前翻板1003上端并构成转动副,弹簧片1020安装于压板勾1021下端与前翻板1003之间,两个压板1002.2通过螺钉紧固安装于后翻板1002下端,后翻板1002相对于前翻板1003逆时针转动至两者构成一个平面后,两个压板1002.2会卡入两个压板勾1021内,并在弹簧片1020弹力的作用下,压板勾1021压紧压板1002.2,从而锁止后翻板1002相对于前翻板1003的转动;按压两个压板勾1021下端,使其逆时针转动,并使压板1002.2脱离压板勾1021后,可恢复后翻板1002相对于前翻板1003的转动。

[0105]

后翻板1002后侧设有后板立柱1002.1、后板右插座1002.3和后板左插座1002.4,第二旋钮1012前端上下侧两设有两个拨柱,并与后板立柱1002.1构成转动副,第三插杆1014安装于后板右插座1002.3内并构成移动副,第三弹簧1015安装于第三插杆1014和后板右插座1002.3之间,在第三弹簧1015弹力作用下,第三插杆1014始终处于后板右插座1002.3右端位置,第三连杆1016安装于第三插杆1014左端与第二旋钮1012前端下侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副;第四插杆1019安装于后板左插座1002.4内并构成移动副,第四弹簧1018安装于第四插杆1019和后板左插座1002.4之间,在第四弹簧1018弹力作用下,第四插杆1019始终处于后板左插座1002.4左端位置,第四连杆1017安装于第四插杆1019右端与第二旋钮1012前端上侧拨柱之间,并与后两者均构成转动副。

[0106]

前翻板1003与坐板1001.1构成一个平面后,在自然状态下,第三插杆1014和第四插杆1019分别在第三弹簧1015和第四弹簧1018的弹力作用下,分别插入一对后定位孔1001.3内,当需要调节后翻板1002的倾斜角度时,顺时针扭转第二旋钮1012,在第三连杆1016和第四连杆1017拉力作用下,第三插杆1014向左移动,第四插杆1019向右移动,待第三插杆1014和第四插杆1019均脱离后定位孔1001.3后,可将后翻板1002调整到合适倾斜位置,并松开对第二旋钮1012的扭转,使第三插杆1014和第四插杆1019插入新位置的后定位孔1001.3内,便可完成后翻板1002的倾斜角度调节动作;当第三插杆1014和第四插杆1019插入到最下端的一对后定位孔1001.3内时,后翻板1002可与前翻板1003和坐板1001.1构成一个平面,供婴幼儿躺卧休息。

[0107]

框架1001后侧设有连接座1001.5和顶杆座1001.4,第二插槽架1024左侧上端与连接座1001.5构成转动副,第二插槽架1024右侧上端设有矩形凹槽,矩形凹槽上端设有两个矩形的插孔,第二插槽架1024下端内部设有挂钩空腔和横向的按钮孔,第二挂钩1023安装于挂钩空腔内,且可在挂钩空腔内上下滑动,第二挂钩1023上端设有斜面结构,中间位置设有矩形开孔,第二按钮1022下侧设有斜面,第二按钮1022穿过第二挂钩1023中间的矩形开孔并安装于第二插槽架1024的按钮孔内,第二插槽架1024下端设有两个与挂钩空腔相通的

螺纹孔,两个第二紧定螺钉1029分别安装于两个螺纹孔内,两个第二挂钩弹簧1028分别设置于两个第二紧定螺钉1029与第二挂钩1023之间,第二顶杆1027左端与顶杆座1001.4构成转动副,右端的螺纹结构与两个第二楔形块1025和两个第二螺母1026共同夹紧第二插槽架1024下端。

[0108]

初始状态时,在第二挂钩弹簧1028弹力的作用下,第二挂钩1023处于挂钩空腔的上端位置,第二挂钩1023上端的斜面结构伸入到第二插槽架1024右侧上端的矩形凹槽内,向左按压第二按钮1022其下侧斜面推动第二挂钩1023向下移动,使第二挂钩1023上端的斜面结构缩回到挂钩空腔内;松开对第二按钮1022的按压后,在第二挂钩弹簧1028的弹力的作用下,第二挂钩1023恢复到初始位置。

[0109]

第二紧定螺钉1029与第二插槽架1024构成螺纹副连接,可通过调节第二紧定螺钉1029的位置来改变第二挂钩弹簧1028的压缩量,从而实现对第二按钮1022按压和回弹力度的调节。

[0110]

调节两个第二螺母1026在第二顶杆1027上的位置可实现第二座椅1.2俯仰角度的调整:两个第二螺母1026在第二顶杆1027上向左移动则第二座椅1.2前端向下倾斜,两个第二螺母1026在第二顶杆1027上向右移动则第二座椅1.2前端向上倾斜。

[0111]

如图13所示,所述的车架机构2包括第一摆杆201、顶罩202、第一立柱203、第一滑套204、第一弹簧205、第二立柱206、气压棒开关207、下连杆208、上连杆209、气压棒210、固定立柱211、第二弹簧212、第二滑套213、第三立柱214、锁止扳手215、摇篮插杆216、插杆弹簧217、顶摆套218、尾摆套219、第二摆杆220、横连杆221,车架机构2可通过第一摆杆201实现与第一座椅1.1的模块化连接,通过第二摆杆220实现与第二座椅1.2的模块化连接,并通过横连杆221使第一座椅1.1和第二座椅1.2实现基于钟摆效应的同步横向摇篮功能,第一立柱203为t字形结构,位于第一立柱203上端左侧位置的锁止扳手215可通过摇篮插杆216实现对第一座椅1.1和第二座椅1.2摇篮功能的锁止,第一立柱203可相对于第二立柱206转动,并由第一滑套204对转动位置进行锁止,下连杆208和上连杆209安装于第二立柱206和第三立柱214之间,四者构成平行四边形结构,气压棒210通过顶摆套218和尾摆套219安装于下连杆208和上连杆209之间,用于调整第二立柱206的高度,固定立柱211下端与底盘机构3紧固连接,第三立柱214可相对于固定立柱211转动,并由第二滑套213对转动位置进行锁止。

[0112]

第一摆杆201与第二摆杆220结构相同,其左端为矩形板结构,矩形板结构上端设有两个插板201.1,第一摆杆201右端为圆轴结构,圆轴结构上侧竖直向设有一个圆孔,圆轴结构通过轴承与第一立柱203上侧左端构成转动副,第二摆杆220右端的圆轴结构通过轴承与第一立柱203上侧右端构成转动副,横连杆221左端与第一摆杆201构成转动副,右端与第二摆杆220构成转动副,第一摆杆201、第二摆杆220、第一立柱203和横连杆221构成平行四边形结构,第一立柱203上侧左端竖直向设有阶梯圆孔,摇篮插杆216同轴安装于阶梯圆孔内并构成移动副,插杆弹簧217安装于第一立柱203上端与摇篮插杆216之间,锁止扳手215下端与摇篮插杆216上端构成转动副,顶罩202安装于第一立柱203上侧左端。

[0113]

如图1、图2所示,第一摆杆201左端矩形板结构可嵌入第一插槽架111的矩形凹槽内,矩形板结构上端的两个插板201.1插入第一插槽架111矩形凹槽上端的两个矩形的插孔内,第一挂钩115可勾住矩形板结构下沿,从而实现第一座椅1.1与车架机构2的模块化连

接;按压第一按钮112可使第一挂钩115内缩,从而可解除第一座椅1.1与车架机构2的连接;第二座椅1.2通过第二摆杆220与车架机构2的模块化连接原理与上述相同。

[0114]

如图14、图15所示,初始状态时,锁止扳手215处于竖直状态,摇篮插杆216在插杆弹簧217弹力作用下向下插入第一摆杆201右端圆轴结构上侧的圆孔内,从而锁止第一座椅1.1和第二座椅1.2的摇篮功能,锁止扳手215向后扳动至水平状态后,摇篮插杆216向上移动并从第一摆杆201右端圆轴结构上侧的圆孔内脱离并保持,从而可使第一座椅1.1和第二座椅1.2恢复摇篮功能。

[0115]

如图16、图17所示,第一立柱203下端设有外花键,第二立柱206上端通过两个深沟球轴承和一个推力球轴承与第一立柱203下端构成转动副,第二立柱206靠近上端位置设有外花键,第一滑套204内部上端和下端均设有内花键,其下端的内花键与第二立柱206上的外花键配合构成移动副,使第一滑套204可以在第二立柱206上滑动而不能转动,第一滑套204内部上端的内花键可与第一立柱203下端的外花键配合,第一滑套204下端与第二立柱206之间设置有第一弹簧205。

[0116]

初始状态时,在第一弹簧205弹力的作用下第一滑套204上端的内花键始终与第一立柱203下端的外花键配合,从而锁止第一立柱203相对于第二立柱206的转动;当需要转动第一立柱203时,可向下按压第一滑套204,使其上端的内花键脱离与第一立柱203下端外花键的配合后,便可转动第一立柱203至合适角度,之后松开对第一滑套204的按压,使其上端的内花键与第一立柱203下端外花键配合,从而锁定第一立柱203的位置。

[0117]

如图18、图19所示,第三立柱214下端设有外花键,固定立柱211上端通过两个深沟球轴承和一个推力球轴承与第三立柱214下端构成转动副,固定立柱211靠近上端位置设有外花键,第二滑套213内部上端和下端均设有内花键,其下端的内花键与固定立柱211上的外花键配合构成移动副,使第二滑套213可以在固定立柱211上滑动而不能转动,第二滑套213内部上端的内花键可与第三立柱214下端的外花键配合,第二滑套213下端与固定立柱211之间设置有第二弹簧212。

[0118]

初始状态时,在第二弹簧212弹力的作用下第二滑套213上端的内花键始终与第三立柱214下端的外花键配合,从而锁止第三立柱214相对于固定立柱211的转动;当需要转动第三立柱214时,可向下按压第二滑套213,使其上端的内花键脱离与第三立柱214下端外花键的配合后,便可转动第三立柱214至合适角度,之后松开对第二滑套213的按压,使其上端的内花键与第三立柱214下端外花键配合,从而锁定第三立柱214的位置。

[0119]

如图2所示,向下按压第二滑套213并将第三立柱214转动180

°

后,松开对第二滑套213的按压,从而锁止第三立柱214的位置,可使第一座椅1.1和第二座椅1.2由朝前向变为朝后向,从而可以使婴幼儿由背对家长变为面对家长的状态。

[0120]

如图1所示,上连杆209和下连杆208左端均与第三立柱214构成转动副,右端均与第二立柱206构成转动副,且上连杆209安装于下连杆208上侧,上连杆209、下连杆208、第二立柱206和第三立柱214构成平行四边形结构,气压棒210上端通过顶摆套218与上连杆209构成转动副,气压棒210下端通过尾摆套219与下连杆208构成转动副,气压棒开关207安装于气压棒210顶端位置且与上连杆209构成转动副。

[0121]

第一座椅1.1和第二座椅1.2空载状态下,向下扳转气压棒开关207可使气压棒210伸长,使第二立柱206位置升高,从而使第一座椅1.1和第二座椅1.2升高;在向下扳转气压

棒开关207状态下,向下按压第一立柱203,可使气压棒210收缩,从而使第一座椅1.1和第二座椅1.2降低,松开气压棒开关207可锁止气压棒210长度,从而锁止第一座椅1.1和第二座椅1.2的高度位置。

[0122]“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1