一种工件转运装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及钻头加工的技术领域,尤其是涉及一种工件转运装置。

背景技术:

[0002]

在钻头的加工过程中,需要对钻头进行攻丝,在攻丝完毕后需要将多个钻头进行统一搬运到下一个工序。

[0003]

现有的转运装置包括上开口且为空心的筒体;需要人工将一个个钻头排放在筒体内进行统一搬运。

[0004]

上述中的现有技术方案存在以下缺陷:在多个钻头排放至筒体内后,在移动筒体时,相邻钻头侧壁之间容易相互碰撞,进而大大降低了钻头的安全性。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的是提供一种工件转运装置,达到提高钻头转运安全性的效果。

[0006]

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007]

一种工件转运装置,包括筒体,所述筒体内沿竖直方向放置有多组限位框架,限位框架包括若干第一限位板和第二限位板,第一限位板和第二限位板互相连接成若干网格状的单元,每个单元的第一限位板和第二限位板内侧壁均固定铺设有弹性层,钻头侧壁与弹性层抵接。

[0008]

通过采用上述技术方案,先将一组限位框架安装入筒体内底部,将钻头依次放置在每个网格单元内,第一组限位框架内的钻头放置好后,在往上放置第二组限位框架,再将钻头放置在第二组限位框架内并与第一组限位框架内的钻头抵接,以此类推,将筒体内放满限位框架和钻头,并使钻头与弹性层抵接,在移动筒体时,能够保证相邻钻头侧壁之间不会相互碰撞,进而大大提高了钻头转运时的安全性。

[0009]

本实用新型进一步设置为:所述筒体包括沿竖直方向等分切割的若干转动板以及底板,所有转动板均转动连接在底板上,且其转动轴线均为水平设置,所有转动板保持竖直状态时,形成四周封闭的筒体,相邻转动板之间均设置有固定组件,固定组件用于将转动板保持竖直固定。

[0010]

通过采用上述技术方案,在需要将转运后的钻头取出时,通过固定组件将相邻的转动板松开,使得转动板向下转动露出限位框架,在将最上方的限位框架内的钻头取出后,可将其限位框架取下,在进行下一组限位框架内的钻头取出,使得钻头的取出十分方便。

[0011]

本实用新型进一步设置为:所述固定组件包括两个分别固定在相邻转动板上且位于同一竖直线上的插套,以及插设在两个插套内的插销。

[0012]

通过采用上述技术方案,在进行转动板固定时,只需将转动板转动至竖直状态,使得相邻的插套位于同一竖直线上,在插入插销即可,使得钻头的转运和取出更加方便。

[0013]

本实用新型进一步设置为:所述底板上表面均开设有若干圆环状的限位槽,限位槽分别位于各个网格单元内的中心处。

[0014]

通过采用上述技术方案,由于钻头的两端均为圆环状,在将钻头放入最下方的限位框架内时,同时将钻头放入限位槽内,有效防止了筒体移动时,钻头在网格单元内晃动,进一步的提高了钻头转动的安全性。

[0015]

本实用新型进一步设置为:所述限位框架的四周侧壁固定连接有环状的围板。

[0016]

通过采用上述技术方案,在进行钻头取出时,需要将转动板向下转动露出限位框架,围板的设置使得转动板在转开口,有效防止了位于最外侧的网格单元内的钻头掉出,能够使得钻头的取出更加富有安全稳定性。

[0017]

本实用新型进一步设置为:所述围板与第一限位板、第二限位板形成的最外侧的单元内壁均开设有竖直设置的放置槽,放置槽的横截面为圆弧状。

[0018]

通过采用上述技术方案,开设在围板上的放置槽能够加大围板与钻头的接触面积,使得钻头的侧壁与放置槽内壁抵接,进而能够对钻头起到限位作用,进而加强了钻头转运时的安全性。

[0019]

本实用新型进一步设置为:所述底板下表面转动连接有若干万向轮。

[0020]

通过采用上述技术方案,万向轮的设置能够直接推动筒体,使得钻头的转运更加轻松方便,提高了转运装置的实用性。

[0021]

本实用新型进一步设置为:所述筒体内底壁开设有若干排料孔,排料孔分别位于每个网格单元内。

[0022]

通过采用上述技术方案,由于钻头在攻丝完毕后可能会带有些许的废料残渣,排料孔的设置使得钻头在放入筒体后,能够使得废料残渣直接从排料孔处掉出筒体,进而使得筒体内的废料清理更加省事。

[0023]

本实用新型进一步设置为:所述筒体上表面固定连接有若干吊环。

[0024]

通过采用上述技术方案,吊环的设置能够通过吊车或其他设施将筒体吊起进行转动,使得钻头的转运更加轻松方便,提高了转运装置的实用性。

[0025]

综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

[0026]

1.将筒体内放满限位框架和钻头,并使钻头与弹性层抵接,在移动筒体时,能够保证相邻钻头侧壁之间不会相互碰撞,进而大大提高了钻头转运时的安全性;

[0027]

2.转动板向下转动露出限位框架,在将最上方的限位框架内的钻头取出后,可将其限位框架取下,在进行下一组限位框架内的钻头取出,使得钻头的取出十分方便;

[0028]

3.钻头放入限位槽内,有效防止了筒体移动时,钻头在网格单元内晃动,进一步的提高了钻头转动的安全性。

附图说明

[0029]

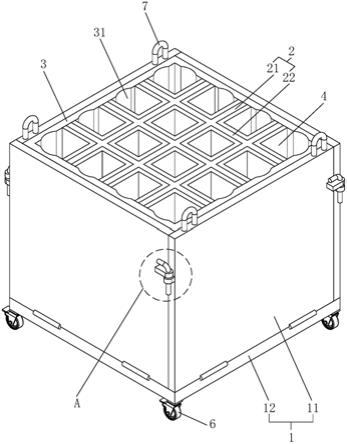

图1是本实施例的结构示意图;

[0030]

图2是图1中a部分的局部放大示意图;

[0031]

图3是为显示排料孔和限位槽的爆炸示意图。

[0032]

图中,1、筒体;11、转动板;12、底板;121、限位槽;122、排料孔;2、限位框架;21、第一限位板;22、第二限位板;3、围板;31、放置槽;4、弹性层;5、固定组件;51、插套;52、插销;6、万向轮;7、吊环。

具体实施方式

[0033]

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0034]

参照图1,为本实用新型公开的一种工件转运装置,包括横截面为正方形且为环状的筒体1,筒体1内沿竖直方向放置有多组限位框架2,限位框架2包括若干相互垂直的第一限位板21和第二限位板22,第一限位板21和第二限位板22相互连接形成若干网格状的单元,每个网格单元内部空间的横截面均为正方形,每个网格单元内的第一限位板21和第二限位板22内侧壁均固定铺设有弹性层4,本实施例中弹性层4为橡胶材质,第一限位板21和第二限位板22的高度均与钻头高度相等,钻头侧壁均与弹性层4抵接;在往筒体1内放置钻头时,先将第一组限位框架2放置在筒体1内底部,再将钻头依次放置到每个网格单元内,第一组限位框架2内放置完钻头后,将第二组限位框架2放置到第一组限位框架2上,再将钻头依次放置入第二组限位框架2内的网格单元内,以此类推,在移动筒体1时,能够保证相邻钻头侧壁之间不会相互碰撞,进而大大提高了钻头转运时的安全性。

[0035]

如图1所示,筒体1包括若干转动板11和位于转动板11下方的底板12,底板12水平设置,转动板11均为筒体1侧壁沿竖直方向等分切割而成,转动板11均与底板12为转动连接,且其转动轴线均为水平设置,本实施例中转动板11共有四个,分别位于筒体1的四周;在需要取出筒体1内的钻头时,先将转动板11向下转动,使得所有限位框架2裸露在外,先将最上方限位框架2内的钻头依次取出,再将最上方的限位框架2取下,进行下一次限位框架2内的钻头取出,以此类推,使得钻头的取出十分方便。

[0036]

如图2所示,相邻转动板11之间均设置有固定组件5,固定组件5包括两个插套51和一个插销52,两个插套51分别固定在相邻的两个转动板11上,且两个插套51均位于同一竖直线上,插销52插设在两个插套51内;通过将插销52从插套51内取出进行将转动板11向下转动,使得钻杆的取出十分方便,同时在进行钻头转运时,能够保证转动板11保持竖直状态,进而保证了筒体1的稳定性。

[0037]

如图3所示,每个限位框架2的四周均固定连接有矩形环状的围板3,围板3与限位框架2形成最外侧的网格单元,位于网格单元内的围板3侧壁均竖直开设有圆弧状的放置槽31;将钻头放入最外侧的网格单元内时,使得放置槽31内壁与钻头侧壁贴合,增大了钻头与围板3的接触面积,能够对钻头起到一定的限位作用,同时围板3的设置使得在将转动板11转下时,能够有效防止最外侧网格单元内的钻头掉落,进而提高了钻头的安全性。

[0038]

如图3所示,底板12上表面开设有若干圆环状的限位槽121以及圆柱状的排料孔122,限位槽121分别位于每个网格单元的正下方,排料孔122分别位于限位槽121的内部;在将钻头放入最底层的限位框架2内时,使得钻头的底部位于限位槽121内,能够对钻头进行进一步的限位,使得钻头的转运更加稳定,同时排料孔122能够将钻头上残留的废料残渣排出筒体1,进而使得筒体1内部的废料清理更加省事。

[0039]

如图1所示,底板12下表面转动连接有若干万向轮6,转动板11上表面固定连接有若干吊环7;万向轮6和吊环7的设置能够使得筒体1的移动更加方便和多样化,大大提高了转运装置的实用性。

[0040]

本实施例的实施原理为:在将钻头放入筒体1内时,先将第一组限位框架2放置在筒体1内底部,再将钻头依次放置到每个网格单元内,第一组限位框架2内放置完钻头后,将第二组限位框架2放置到第一组限位框架2上,再将钻头依次放置入第二组限位框架2内的

网格单元内,以此类推,在移动筒体1时,能够保证相邻钻头侧壁之间不会相互碰撞,进而大大提高了钻头转运时的安全性;在需要取出筒体1内的钻头时,先将转动板11向下转动,使得所有限位框架2裸露在外,先将最上方限位框架2内的钻头依次取出,再将最上方的限位框架2取下,进行下一次限位框架2内的钻头取出,以此类推,使得钻头的取出十分方便。

[0041]

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1