一种驻车刹车把手的制作方法

[0001]

本实用新型属于刹车把手技术领域,特指一种驻车刹车把手。

背景技术:

[0002]

现有的摩托车、电动车把手大多具有刹车锁止机构,如中国实用新型专利(201720737897.5)公开了一种带扳钮式驻车机构的刹车把手,解决了传统的带扳钮式驻车机构的刹车把手驻车时回弹的问题,且更加省力,更符合人体工程学。

[0003]

但是,现有的驻车刹车把手的大小都是固定的,当不同的使用者使用同一个驻车刹车把手的时候,由于不同的使用者其手掌的大小长度都是不同的,如果使用者手掌大小和驻车刹车把手不适配的话,会造成使用者的不适,影响刹车把手的使用,存在安全隐患。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的是提供一种结构简单,调节方便的驻车刹车把手。

[0005]

本实用新型的目的是这样实现的:

[0006]

一种驻车刹车把手,包括调节手柄,通过驱动所述调节手柄来进行刹车操作,包括相铰接的手柄部和连接座;

[0007]

所述手柄部上伸缩设有一调节件,所述调节件一端抵接在所述连接座上,并通过调节从手柄部上伸出的长度来调节手柄部和车辆握把的距离;

[0008]

所述连接座上穿设有一用于连接车辆的转动轴,通过驱动所述调节手柄来带动所述连接座在转动轴上转动,以进行刹车操作;

[0009]

驻车机构,包括设置在调节手柄上的扳扭和用于固定在车辆上的驻车件,所述驻车件上开设有抵接槽;在驱动所述调节手柄进行刹车后,通过驱动所述扳扭至抵接槽内来实现驻车。

[0010]

进一步地,所述手柄部上设有用于容纳所述调节件的通道,与所述通道相交设有一凹槽,凹槽内设有一调节码;所述调节件上设有螺纹,并设有使调节件不随调节码转动的限位机构;进一步地,所述调节码套设在所述调节件上并设有相适配的螺纹,通过转动所述调节码来带动所调节件在通道内伸缩。

[0011]

进一步地,所述限位机构包括开设在调节件上的限位槽,以及设置通道内的限位件,通过限位件抵接在限位槽内使得在转动所述调节码时,所述调节件不随调节码转动。

[0012]

进一步地,所述凹槽两侧与外部相连通,使得位于凹槽内的调节码与外部相连通。

[0013]

进一步地,所述转动轴一端固定有所述驻车件;所述连接座上设有转接轴,通过该转动轴转接有与所述抵接槽相对的所述扳扭。

[0014]

进一步地,所述扳扭上还设有朝向手柄部一侧的凸起端,所述转接轴上设有连接连接座和扳扭的扭簧,用于当所述扳扭未抵接在抵接槽内时进行复位,并通过所述凸起端抵接在所述手柄部上来进行限位。

[0015]

进一步地,所述连接座上设有用于抵接车辆制动泵的凸起部,通过转动所述调节

手柄使得所述凸起部抵接在车辆制动泵上进行车辆制动。

[0016]

进一步地,所述手柄部和连接座的铰接点上设有用于固定铰接位置的固定件。

[0017]

本实用新型相比现有技术突出且有益的技术效果是:

[0018]

1.本实用新型通过在驻车刹把上增加可调节长度的调节手柄,使得该驻车刹车把手可以适配不同手掌大小的实用者,从而可以满足不同使用者的使用需求。

[0019]

2.本实用新型通过调节码的形式的进行调节件长度的调节,该调节结构简单方便,便于使用;且该调节结构具有限位用的凹槽,可以根据凹槽的长度来限定调节件的最大伸出长度,防止过度调节长度导致调节件脱落。

附图说明

[0020]

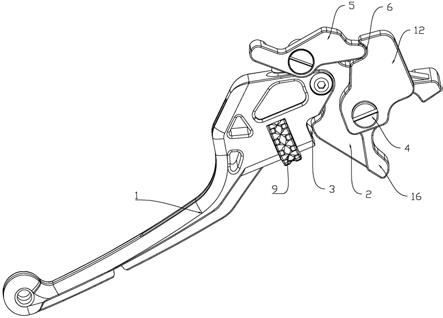

图1是本实用新型的左面示意图;

[0021]

图2是本实用新型的右面示意图;

[0022]

图3是手柄部的局部剖视图;

[0023]

图4是本实用新型的底部的局部示意图;

[0024]

图中标号所表示的含义:

[0025]

1、手柄部;2、连接座;3、调节件;4、转动轴;5、扳扭;6、抵接槽;7、通道;8、凹槽;9、调节码;10、限位槽;11、限位件;12、驻车件;13、转接轴;14、凸起端;15、扭簧;16、凸起部;17、固定件。

具体实施方式

[0026]

下面结合具体实施例对本实用新型作进一步描述:

[0027]

一种驻车刹车把手,包括调节手柄,通过驱动所述调节手柄来进行刹车操作,包括相铰接的手柄部1和连接座2;

[0028]

所述手柄部1上伸缩设有一调节件3,所述调节件3一端抵接在所述连接座2上,并通过调节从手柄部1上伸出的长度来调节手柄部1和车辆握把的距离;

[0029]

所述连接座2上穿设有一用于连接车辆的转动轴4,通过驱动所述调节手柄来带动所述连接座2在转动轴4上转动,以进行刹车操作;

[0030]

驻车机构,包括设置在调节手柄上的扳扭5和用于固定在车辆上的驻车件12,所述驻车件12上开设有抵接槽6;在驱动所述调节手柄进行刹车后,通过驱动所述扳扭5至抵接槽6内来实现驻车。

[0031]

如图1所示,正常刹车把手在使用的时候,手掌握紧车辆握柄以及刹车把手进行车辆刹车;在本实用新型中,使用者的手指作用在所述手柄部1上进行驱动,通过手柄部1带动整个连接座2绕转动轴4转动,进行刹车。

[0032]

具体来说,所述连接座2上设有用于抵接车辆制动泵的凸起部16,通过转动所述调节手柄使得所述凸起部16抵接在车辆制动泵上进行车辆制动。

[0033]

如图1所示,所述凸起部16设置在连接座2的下底一侧,在车辆中与该凸起部16相对设有一制动油泵,当连接座2转动的时候,该凸起部16向内抵接在所述制动油泵上,从而启动该制动油泵进行车辆刹车。除了上述制动方式外,还可以采用刹车线的形式,即所述连接座2连接车辆中的刹车线,连接座2转动的时候拉动车辆中的刹车线来进行车辆制动。

[0034]

具体来说,所述手柄部1上设有用于容纳所述调节件3的通道7,与所述通道7相交设有一凹槽8,凹槽8内设有一调节码9;所述调节件3上设有螺纹,并设有使调节件3不随调节码9转动的限位机构;所述调节码9套设在所述调节件3上并设有相适配的螺纹,通过转动所述调节码9来带动所调节件3在通道7内伸缩。

[0035]

如图3、4所示,该通道7设置在所述手柄部1的下端,其大小和所述调节件3相适配,而手柄部1的上端与所述连接座2通过铰接轴相铰接;所述调节件3具体为一螺柱,其螺柱从该通道7中伸出抵接在该连接座2上。在通道7的正中部分开设有两侧与外部相连通的凹槽8,凹槽8与所述通道7相垂直设置,当所述调节件3设置在通道7内的时候,所述调节码9在该凹槽8内套设在调节件3,通过相适配的螺纹进行固定连接;由于凹槽8的两侧与外部相连通,使得该调节码9的调节面均设置在外部,便于使用者对其进行操作。

[0036]

此时,转动该调节码9,调节码9会带动所述调节件3同时转动,但是由于存在限位机构限位该调节件3不随着调节码9转动,会使得该调节件3随着螺纹的方向朝一端移动,即调节件3的伸出或缩回;调节件3伸出后,根据其伸出的长度确定整个手柄部1和连接座2相差的角度,伸出的长度越长,两者相差的角度也越大,相应的手柄部1与车辆握把的距离也越远,从而起到调节的功能;该调节结构简单,连接稳定,便于使用者调节使用。

[0037]

进一步地,所述限位机构包括开设在调节件3上的限位槽10,以及设置通道7内的限位件11,通过限位件11抵接在限位槽10内使得在转动所述调节码9时,所述调节件3不随调节码9转动。

[0038]

如图3所示,所述限位槽10开设在调节件3的底部,所述限位件11具体为一螺钉,螺钉从底部打入该通道7内并抵接在该限位槽10内;当转动该调节码9的时候,由于该限位件11是固定设置的,从而在转动时通过该限位件11抵住将要转动的调节件3。同时限位槽10具有一定的长度,当调节至一定长度后,该限位件11会抵接到限位槽10的末端,此时再转动该调节码9会受较大阻力,该阻力会提示使用者已经调节至最大行程,其好处在于可以防止使用者过渡调节导致整个限位件11从通道7中脱落的现象。

[0039]

除了上述限位机构外,还可以采用另一种形式,首先将该通道7设置为方形,在调节件3的一端外接一段大小与通道7相适配的方形件,而调节件3主体略微小于该方形件;通过该方形件与通道7相抵接来限位调节件3的转动,而为了防止该调节件3从通道7中掉出,可以将通道7口大小设置小于方形件但大于调节件3主体大小,从而起到将调节件3限位在内的作用。

[0040]

进一步地,所述手柄部1和连接座2的铰接点上设有用于固定铰接位置的固定件17,其具体为一紧固螺帽,设置在手柄部1与连接座2相连接的铰接轴一侧,通过转动该紧固螺帽来紧固手柄部1和连接座2的铰接位置,防止在正常13使用的时候手柄部1沿铰接点转动。

[0041]

进一步地,所述转动轴4一端固定有所述驻车件12,所述连接座2上设有转接轴13,通过该转动轴4转接有与所述抵接槽6相对的所述扳扭5。

[0042]

如图1、2所示,所述驻车件12为一固定在转动轴4一端上的塑料板,而所述扳扭5设置在安装座靠把手一端,且扳扭5与所述抵接槽6相对应设置;当驱动调节手柄进行制动后,此时可以驱动该扳扭5绕所述转接轴13向抵接槽6方向转动;调节手柄在刹车后会自动复位,调节手柄复位的同时会带动扳扭5抵在所述抵接槽6内,从而通过该抵接槽6进行限位驻

车。

[0043]

本实施例中的扳扭5上还设有朝向手柄部1一侧的凸起端14,所述转接轴13上设有分别连接所述连接座2和所述扳扭5的扭簧15,用于当所述扳扭5未抵接在抵接槽6内时进行复位,使得所述凸起端14抵接在所述手柄部1上;即使用者需要停止驻车后,驱动调节手柄向内转动,使得扳扭5脱离该抵接槽6,在扭簧15的作用下自动复位,无需使用者再对其进行调整;同时,存在凸起端14对扳扭5的复位位置进行限位。

[0044]

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1