一种可切换轮腿复合攀爬机器人的制作方法

[0001]

本实用新型涉及机器人的技术领域,更具体地,涉及一种可切换轮腿复合攀爬机器人。

背景技术:

[0002]

在一些特定环境下,存在着一些工作条件恶劣、危险的工作和任务,这些工作和任务由人类完成起来十分困难,工作小车、四足机器人等方案陆续被提出;为了使得工作小车、四足机器人能够在垂直平面上爬行,给工作小车、多足机器人加装吸附装置,如电磁吸附式、真空吸附式以及利用旋翼反推吸附,从而衍生得到履带式吸盘吸附攀爬车、旋翼式攀爬机器人、电磁吸附四足攀爬机器人等。然而,旋翼式攀爬机器人虽然可以在一定的高空工作,但存在噪音大、可靠性低的缺点,高空中风力等因素会对其造成影响;履带式吸盘吸附攀爬小车虽然能进行较为精准的运动路线规划,但其行动灵活性差,行动缓慢,效率低下,转弯困难,且越障能力差,只能在大平面上工作;电磁铁吸附四足攀爬机器人具有一定的越障能力,但其本身结构和电磁吸附结构都较为复杂,重量大,成本高,且当断电时整个机器人会因失去磁力而松脱坠落,造成损失和危险。

[0003]

中国专利cn111547152a公开了一种多自由度攀爬机器人,包括回转组件、摆转组件、磁吸附组件,两组所述回转组件连接于摆转组件的两端,所述磁吸附组件与回转组件连接,所述磁吸附组件包括同轴设置的第一径向磁铁和第二径向磁铁,所述第一径向磁铁连接有驱动第一径向磁铁转动调整磁力大小的传动组件。上述永磁吸附双足攀爬机器人,虽然越障能力强、灵活性好、安全高效,但是在大平面依靠双足爬行,存在着效率低的缺点。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种可切换轮腿复合攀爬机器人,将轮式攀爬和双足攀爬结合,既具有平面攀爬行动能力,也具有较好的越障能力,可运用于各种工作场景,代替人工在各种恶劣环境工作或高空作业,安全且高效。

[0005]

为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0006]

提供一种可切换轮腿复合攀爬机器人,包括摆转组件、轮驱组件以及磁吸附组件,所述轮驱组件包括基座及驱动轮,所述基座安装有用于驱动驱动轮升降的第一传动组件,所述驱动轮连接于第一传动组件的输出端,两组所述基座的一端分别连接于摆转组件的两端,所述磁吸附组件安装于所述基座的另一端,所述磁吸附组件包括可旋转的第一永磁组和固定设置的第二永磁组,所述第一永磁组连接有驱动第一永磁组转动调整磁力大小的第二传动组件。

[0007]

本实用新型的可切换轮腿复合攀爬机器人,轮式攀爬和双足攀爬结合:在双足攀爬时,第一传动组件带动驱动轮抬起至磁吸附组件吸附平面之上,摆转组件控制攀爬机器人的躯体姿态,第二传动组件驱动第一永磁组和第二永磁组相对旋转调整对外磁力大小,从而实现各种形式路径的双足攀爬;在轮式攀爬时,第一传动组件带动驱动轮下降至与攀

爬平面接触,摆转组件控制攀爬机器人的躯体姿态,可实现大平面的轮式攀爬。本实用新型将轮式攀爬和双足攀爬结合,可在轮驱或双足爬行两种模式下切换,即保证了高效的平面攀爬行动能力,也保证了较高的越障能力,行动范围广、行动精度高、行动敏捷高效,可运用于各种工作场景,代替人工在各种恶劣环境工作或者高空作业,节省大量劳动力投入,安全且高效。

[0008]

进一步地,所述摆转组件包括第一摆转电机、第二摆转电机、第一连杆及安装座,所述第一连杆、安装座、第二摆转电机均为两组,两组第一连杆的一端分别连接于第一摆转电机的两个输出端,两组第一连杆的另一端分别连接于两组第二摆转电机的输出端,所述第二摆转电机与安装座连接,所述安装座安装于基座。

[0009]

进一步地,所述第一传动组件包括第一电机、丝杆螺母组件及连杆组件,所述第一电机安装于基座,所述丝杆螺母组件包括丝杆及连接于丝杆的螺母,所述第一电机驱动丝杆转动,所述连杆组件与螺母连接,且所述连杆组件包括可线性升降移动的输出杆,所述驱动轮与输出杆连接。

[0010]

进一步地,所述丝杆螺母组件、连杆组件均为两组,第一电机的输出端安装有第一锥形齿轮,两组丝杆的端部均连接有第二锥形齿轮,两组第二锥形齿轮与第一锥形齿轮正交啮合。

[0011]

进一步地,所述连杆组件还包括第二连杆、第三连杆及第四连杆,所述第二连杆的一端与螺母铰接,第二连杆的另一端与第三连杆的一端铰接,第三连杆的另一端与基座铰接,第四连杆的一端与基座铰接,第四连杆的另一端与输出杆的一端铰接,输出杆的另一端与第二连杆的另一端、第三连杆的一端铰接,所述输出杆保持与丝杆垂直。

[0012]

进一步地,所述输出杆一侧连接有轮槽,所述驱动轮转动连接于轮槽的两端,所述驱动轮连接有驱动电机,所述驱动电机安装于轮槽内;所述输出杆的另一侧连接有安装架,所述安装架转动连接有从动轮。

[0013]

进一步地,所述磁吸附组件包括第一底座、第二底座及旋转底座,所述第一底座、第二底座连接,所述旋转底座转动连接于第一底座和第二底座之间,所述第一永磁组包括若干呈环形均匀分布的第一永磁铁,所述第一永磁铁均安装于旋转底座,所述第二永磁组包括若干呈环形均匀分布的第二永磁铁,所述第二永磁铁安装于第二底座,所述第二传动组件与旋转底座连接。

[0014]

进一步地,所述第一永磁铁与第二永磁铁均为扇形径向磁铁,相邻扇形径向磁铁的磁极相反,扇形径向磁铁的两侧设置有钢制框架;所述第一永磁组位于第二永磁组的正上方,所述第二底座设有多个用于安装第二永磁铁的槽孔。

[0015]

进一步地,所述第二传动组件包括第二电机、第一齿轮,所述旋转底座为第二齿轮,所述第二电机安装于第一底座,所述第一齿轮连接于第二电机的输出端,所述第二齿轮与第一齿轮啮合。

[0016]

进一步地,所述磁吸附组件还包括摩擦增强结构,所述摩擦增强结构包括第一支架、第二支架、弹簧及增摩橡胶:所述第一支架安装于第一底座和第二底座之间,所述第一底座和第二底座之间连接有多个连接柱,所述弹簧套于连接柱外周且弹簧位于第一支架和第一底座之间;所述第二支架的一侧安装于第二底座,增摩橡胶安装于第二支架的另一侧。

[0017]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0018]

本实用新型的可切换轮腿复合攀爬机器人,将轮式攀爬和双足攀爬结合,可在轮驱或双足爬行两种模式下切换,即保证了高效的平面攀爬行动能力,也保证了较高的越障能力,行动范围广、行动精度高、行动敏捷高效,可运用于各种工作场景,代替人工在各种恶劣环境工作或者高空作业,节省大量劳动力投入,安全且高效。

附图说明

[0019]

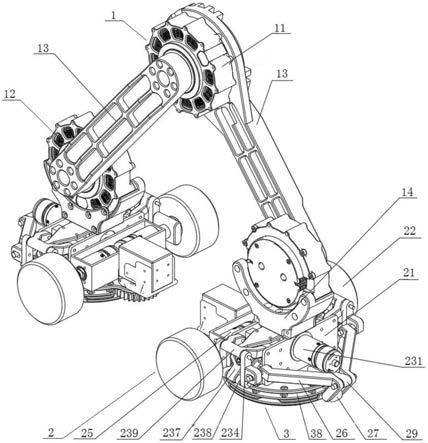

图1为本实用新型的可切换轮腿复合攀爬机器人的结构示意图;

[0020]

图2为摆转组件的结构示意图;

[0021]

图3为轮驱组件的立体图i;

[0022]

图4为轮驱组件的爆炸图;

[0023]

图5为轮驱组件的结构示意图;

[0024]

图6为轮驱组件的立体图ii;

[0025]

图7为连杆组件的原理简图;

[0026]

图8为从动轮升降原理简图;

[0027]

图9为丝杆螺母组件的结构示意图;

[0028]

图10为磁吸附组件的爆炸图;

[0029]

图11为第一永磁铁、第二永磁铁的结构示意图;

[0030]

图12为第一永磁铁、第二永磁铁的分布示意图;

[0031]

图13为双足攀爬模式的工作示意图;

[0032]

图14为轮式攀爬模式的工作示意图;

[0033]

附图中:1-摆转组件;11-第一摆转电机;12-第二摆转电机;13-第一连杆;14-安装座;2-轮驱组件;21-基座;22-驱动轮;23-第一传动组件;231-第一电机;232-丝杆;233-螺母;234-输出杆;235-第一锥形齿轮;236-第二锥形齿轮;237-第二连杆;238-第三连杆;239-第四连杆;24-轮槽;25-驱动电机;26-安装架;27-从动轮;28-滑槽;29-铰接架;3-磁吸附组件;31-第一永磁组;32-第二永磁组;33-第二传动组件;331-第二电机;332-第一齿轮;34-第一底座;35-第二底座;36-旋转底座;37-钢制框架;38-摩擦增强结构;381-第一支架;382-第二支架;383-弹簧;384-连接柱;385-增摩橡胶。

具体实施方式

[0034]

下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本实用新型的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0035]

本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0036]

实施例

[0037]

如图1所示为本实用新型的可切换轮腿复合攀爬机器人的实施例,包括摆转组件1、轮驱组件2以及磁吸附组件3,轮驱组件2包括基座21及驱动轮22,基座21安装有用于驱动驱动轮22升降的第一传动组件23,驱动轮22连接于第一传动组件23的输出端,两组基座21的一端分别连接于摆转组件1的两端,磁吸附组件3安装于基座21的另一端,磁吸附组件3包括可旋转的第一永磁组31和固定设置的第二永磁组32,第一永磁组31连接有驱动第一永磁组31转动调整磁力大小的第二传动组件33。

[0038]

本实施例实施时,轮式攀爬和双足攀爬结合:在双足攀爬时,第一传动组件23带动驱动轮22抬起至磁吸附组件3吸附平面之上,摆转组件1控制攀爬机器人的躯体姿态,第二传动组件33驱动第一永磁组31和第二永磁组32相对旋转调整对外磁力大小,从而实现各种形式路径的双足攀爬;在轮式攀爬时,第一传动组件23带动驱动轮22下降至与攀爬平面接触,摆转组件1控制攀爬机器人的躯体姿态,可实现大平面的轮式攀爬。

[0039]

在其中一个实施例中,摆转组件1包括第一摆转电机11、第二摆转电机12、第一连杆13及安装座14,第一连杆13、安装座14、第二摆转电机12均为两组,两组第一连杆13的一端分别连接于第一摆转电机11的两个输出端,两组第一连杆13的另一端分别连接于两组第二摆转电机12的输出端,第二摆转电机12与安装座14连接,安装座14安装于基座21,如图2所示。其中,两组第一连杆13采用非对称设计,可避免第一摆转电机11大角度转动时相互干涉。实施时,第一摆转电机11工作,其两输出端带动两组第一连杆13转动改变两组第一连杆13之间夹角,第二摆转电机12工作,可改变两组第一连杆13与攀爬面的夹角,第一摆转电机11和第二摆转电机12相互配合改变机器人躯体的姿态,赋予攀爬机器人以较好的攀爬能力和越障能力,可适用于各种工作场景。本实施例中,第一连杆13的数量并不作为本实用新型的限制性规定,本实用新型可根据攀爬平面的具体形态增加第一连杆13和摆转电机的数量以改变攀爬机器人的躯体结构。

[0040]

在其中一个实施例中,第一传动组件23包括第一电机231、丝杆螺母组件及连杆组件,第一电机231安装于基座21,丝杆螺母组件位于基座21内部,丝杆螺母组件包括丝杆232及连接于丝杆232的螺母233,第一电机231驱动丝杆232转动,连杆组件与螺母233连接,且连杆组件包括可线性升降移动的输出杆234,驱动轮22与输出杆234连接,如图3至图6、图9所示。实施时,第一电机231工作,驱动丝杆232转动,丝杆232转动转化为螺母233的线性运动,螺母233带动连杆组件运动,最终输出线性升降运动至输出杆234,输出杆234带动驱动轮22升降,从而实现轮驱爬行和双足爬行两种模式的切换,如图7所示。

[0041]

在其中一个实施例中,每组基座21安装的丝杆螺母组件、连杆组件均为两组,第一电机231的输出端安装有第一锥形齿轮235,两组丝杆232的一端均连接有第二锥形齿轮236,两组丝杆232的另一端与基座21转动连接,两组第二锥形齿轮236与第一锥形齿轮235正交啮合。两组丝杆螺母组件共用一组第一电机231进行驱动,为节省空间,第一电机231的轴线与丝杆232的轴线垂直,如图3至图6所示。实施时,第一电机231工作,第一锥形齿轮235跟随着转动,第二锥形齿轮236与第一锥形齿轮235正交啮合,改变运动传输方向,第二锥形齿轮236的转动带动丝杆232旋转,丝杆232与螺母233之间采用螺纹配合,丝杆232的旋转运动因此转化为螺母233的线性运动,并作用于连杆组件。本实施例中,为改善丝杆232旋转的顺滑性,丝杆232与第二锥形齿轮236的连接处、丝杆232与基座21的连接处均设置有轴承。

[0042]

在其中一个实施例中,连杆组件还包括第二连杆237、第三连杆238及第四连杆239,第二连杆237的一端与螺母233铰接,第二连杆237的另一端与第三连杆238的一端铰接,第三连杆238的另一端与基座21铰接,第四连杆239的一端与基座21铰接,第四连杆239的另一端与输出杆234的一端铰接,输出杆234的另一端与第二连杆237的另一端、第三连杆238的一端铰接,输出杆234保持与丝杆232垂直,如图3至图6所示。具体地,螺母233固定连接有安装块,第二连杆237为y型结构,第三连杆238为h型结构,y型结构的一端与安装块铰接且有两处铰接点,y型结构的另一端与h型结构的一端铰接,h型结构的另一端与基座21铰接并设置有两处铰接点;第四连杆239的结构与第二连杆237结构类似,设有三处铰接点,输出杆234为两组,第四连杆239有两处铰接点与基座21铰接、一处铰接点与两组输出杆234的端部铰接,两组输出杆234的另一端、第二连杆237的另一端、第三连杆238的一端三者铰接。两组输出杆234位于连杆组件的两侧面,便于输出杆234将线性升降运动传递给驱动轮22。上述各处铰接可通过销轴铰接、卡环固定。本实施例中,可通过对第二连杆237、第三连杆238、第四连杆239及输出杆234的尺寸进行设计实现无论第二连杆237、第三连杆238、第四连杆239如何动作,输出杆234的运动方向始终与丝杆232垂直。

[0043]

在其中一个实施例中,输出杆234一侧连接有轮槽24,驱动轮22转动连接于轮槽24的两端,驱动轮22连接有驱动电机25,驱动电机25安装于轮槽24内;输出杆234的另一侧连接有安装架26,安装架26转动连接有从动轮27,如图6所示。输出杆234为两组,其中一组输出杆234将运动传动至驱动轮22,另一组输出杆234将运动传动至从动轮27,从而带动驱动轮22和从动轮27同步运动。具体地:驱动轮22与轮槽24的连接处可设置轴承以保证驱动电机25顺利地驱动驱动轮22转动;轮槽24的两端分别连接于两组连杆组件同侧输出杆234,由于两组连杆组件同步动作,可带动轮槽24两端的两组驱动轮22同步升降;将驱动电机25安装于轮槽24内,便于获得美观的外表。

[0044]

在另外一个实施例中,两组连杆组件同侧输出杆234均设有滑槽28,安装架26为具有长边和短边的“7”型结构,长边的端部通过销轴与滑槽28配合安装,长边短边连接处铰接有铰接架29,铰接架29的端部可固定于磁吸附组件3上部,从动轮27转动连接于两组短边的端部之间,在输出杆234升降时,安装架26以与铰接架29铰接轴旋转,从而带动从动轮27接近攀爬面或远离攀爬面,如图8所示。

[0045]

在其中一个实施例中,磁吸附组件3包括第一底座34、第二底座35及旋转底座36,第一底座34、第二底座35连接,旋转底座36转动连接于第一底座34和第二底座35之间,第一永磁组31包括若干呈环形均匀分布的第一永磁铁,第一永磁铁均安装于旋转底座36,第二永磁组32包括若干呈环形均匀分布的第二永磁铁,第二永磁铁安装于第二底座35,第二传动组件33与旋转底座36连接。具体地,旋转底座36通过转动轴与第一底座34、第二底座35转动连接,旋转底座36在第二传动组件33作用下可围绕转动轴旋转,如图10所示。但需要说明的是,本实施例的第一永磁组31和第二永磁组32一上一下分布,第一永磁铁和第二永磁铁的性质必须满足转动第一永磁组31时,对外磁力发生变化。

[0046]

在其中一个实施例中,第一永磁铁与第二永磁铁均为扇形径向磁铁,相邻扇形径向磁铁的磁极相反,扇形径向磁铁的两侧设置有钢制框架37;第一永磁组31位于第二永磁组32的正上方,第二底座35设有多个用于安装第二永磁铁的槽孔,如图10至图12所示。当第一永磁铁和第二永磁铁同极重叠时,与被攀爬物钢结构表面形成磁回路,磁吸附组件3对外

表现出强大的磁吸力;当第一永磁铁和第二永磁铁同极重叠时,磁回路不流经钢结构表面,磁吸附组件3对外表现为近乎无磁力。在第二底座35开设多个槽孔,露出磁吸附组件3,便于磁吸附组件3与攀爬面之间的吸附。

[0047]

在其中一个实施例中,第二传动组件33包括第二电机331、第一齿轮332,旋转底座36为第二齿轮,第二电机331安装于第一底座34,第一齿轮332连接于第二电机331的输出端,第二齿轮与第一齿轮332啮合,如图10所示。第二电机331工作,带动第一齿轮332转动,驱动旋转底座36以转动轴为轴线进行旋转,带动第一永磁组31转动,调整磁吸附组件3对外磁力大小。

[0048]

在其中一个实施例中,磁吸附组件3还包括摩擦增强结构38,摩擦增强结构38包括第一支架381、第二支架382、弹簧383及增摩橡胶385:第一支架381安装于第一底座34和第二底座35之间,第一底座34和第二底座35之间连接有多个连接柱384,弹簧383套于连接柱384外周且弹簧383位于第一支架381和第一底座34之间;第二支架382的一侧安装于第二底座35,增摩橡胶385安装于第二支架382的另一侧,如图10所示。弹簧383处于预压缩状态,可推动增摩橡胶385挤压于攀爬面,增加磁吸附组件3与攀爬面之间的摩擦力,改善攀爬机器人的运动稳定性。

[0049]

上述实施例中可切换轮腿复合攀爬机器人,均有双足模式和轮驱模式两种模式:双足模式下,第一电机231驱动丝杆232转动,并通过螺纹传动转化为螺母233的平动,并驱动连杆组件工作带动输出杆234上升,主动轮和从动轮27同步上升至主动轮和从动轮27下边缘均高于磁吸附组件3的下表面,弹簧383在吸力的作用下被压缩,对攀爬面产生压力,形成摩擦稳定的双足攀爬模式,磁吸附组件3提供足够的吸力,以抵消机器人的重力和重力矩,机器人以一足为支点,通过控制第二电机331,将另一足的磁吸附组件3置于松脱状态,控制第一摆转电机11和第二摆转电机12,实现攀爬机器人躯干姿态的控制,实现越障、平面过渡等爬行动作,如图13所示。轮驱模式下,双足模式下,第一电机231驱动丝杆232转动,并通过螺纹传动转化为螺母233的平动,并驱动连杆组件工作带动输出杆234下降,主动轮和从动轮27同步下降至主动轮和从动轮27下边缘均低于磁吸附组件3的下表面,主动轮和从动轮27形成三轮支撑的轮驱模式,磁吸附组件3提供足够的吸力,以抵消机器人的重力和重力矩,驱动电机25提供驱动力,实现攀爬机器人的壁面爬行和差速转向,如图14所示。

[0050]

在上述具体实施方式的具体内容中,各技术特征可以进行任意不矛盾的组合,为使描述简洁,未对上述各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0051]

显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1