并列前轮主动侧倾底盘的制作方法

1.本发明涉及一种并列前轮主动侧倾底盘,属于车辆底盘技术领域,特别涉及车辆侧倾驱动及控制技术范畴。

背景技术:

2.主动侧倾控制系统通过控制车辆在转弯时向弯道内侧倾斜程度,提高了车辆弯道行驶稳定性、平顺性、通行速度和安全性,车辆主动侧倾技术可以使车辆在过弯时或者驶过倾斜路面时自动倾斜一定角度,产生一个平衡力矩,来抵抗车辆受到的离心力或侧翻力,以保持车辆稳定的行驶姿态。

3.车辆主动侧倾技术通常由车身独立侧倾、车身和车轮联动侧倾两种方式实施,前者车身独立侧倾方式,由致动器直接驱动车身相对车架转动,车身侧倾过程中车轮不侧倾,车辆轮距始终不变,适应通用的轿车轮胎,但车身侧倾运动控制复杂,导致车辆行驶过程中的操控稳定性、平顺性及安全可靠性较差;后者车身和车轮联动侧倾方式,由致动器驱动侧倾机构通过悬架运动实现车辆侧倾,车身侧倾、车辆转向和车轮悬架运动相互影响,车轮轮胎需要选用断面为弧形曲线轮胎,但车辆行驶稳定性、平顺性和安全性较好,适宜于高端车辆;主动侧倾三轮车采用车身和车轮联动侧倾方式,由双轮控制车辆侧倾,单轮中置、自适应侧倾,由于侧倾轴线在单轮中间平面内,其侧倾驱动、控制功耗小,但是单轮承载能力和地面附着力有限,限制了主动侧倾三轮车辆应用,针对前轮转向、后轮驱动正三轮特征的主动侧倾车辆,提高车辆承载能力和附着力具有理论意义和实用价值。

技术实现要素:

4.本发明目的是要提供一种并列前轮主动侧倾底盘,通过车身和车轮联动侧倾方式,由双后轮驱动、主动侧倾,小轮距并列前轮转向、自适应侧倾,形成具备正三轮特征的主动侧倾底盘,以便减小侧倾驱动、控制功耗,提高主动侧倾正三轮车辆的承载能力和附着力。

5.为了达到本发明目的所采取的技术方案包括:并列前轮主动侧倾底盘由后轮主动侧倾机构和前轮转向侧倾机构组成;

6.后轮主动侧倾机构包括:车身(10)、下摆杆(11)、定位杆(12)、上摆杆(13)依次顺序转动连接,各转动连接点a、b、c、d处转动轴线均垂直于车身横垂面,形成具有同一相对运动平面的四边形闭式运动链abcd,驱动轴(14)与定位杆(12)固连、驱动轴(14)的轴线垂直于定位杆(12),后轮(15)绕驱动轴(14)的轴线转动、后轮转动轴线平行于车身横垂面,形成一组后轮定位机构;两组几何参数、性能参数相同的后轮定位机构依据给定的后轮轮距d以车身中垂面左右对称布置、共用同一车身,在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点呈等腰三角形sot设置,侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中下摆杆(11)转动连接、两转动连接点e、f在

两下摆杆的位置相同,各转动连接点处转动轴线均垂直于车身横垂面,形成后轮主动侧倾机构。

7.后轮主动侧倾机构中:在车身横垂面内侧倾杆(17)相对车身(10)转角α为侧倾致动角,车身水平面相对地面夹角β为车身侧倾角,当侧倾致动角α=0时,后轮主动侧倾机构关于车身中垂面对称,车身侧倾角β=0,车辆直立行驶;当侧倾致动角α≠0时,两后轮相对车身反向运动,获得车身侧倾角β与侧倾致动角α关系的侧倾函数β=f(α),车辆侧倾行驶,后轮主动侧倾机构通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制。

8.前轮转向侧倾机构包括:支撑臂(21)上端与前减震器(22)下端固连,支撑臂(21)中部与半轴(23)固连、且半轴(23)的轴线与前减震器(22)压缩位移方向垂直,半轴(23)联接前轮(24)、前轮(24)绕半轴(23)的轴线转动,形成一组前轮支撑机构;两组相同的前轮支撑机构依据给定的前轮轮距b对称设置,转向轴(25)与车身(10)转动连接、转动轴线l位于车身中垂面内,在车身中垂面内转动轴线l与车身横垂面形成倾角δ,在转向轴(25)上选定一个平行于转动轴线l、距离e的平面p,设置另一个平面q过转动轴线l垂直于平面p,平衡杆(26)中点与转向轴(25)转动连接、连接点m位于平面q内,平衡杆(26)两端i、j分别与两组前轮支撑机构中前减震器(22)上端转动连接,转向轴(25)下端分别与左连杆(27)和右连杆(28)转动连接、连接点n位于平面q内,左连杆(27)和右连杆(28)另一端h、k分别与两组前轮支撑机构中支撑臂(21)下端转动连接,左连杆(27)和右连杆(28)长度相等,各转动连接点i、m、j、k、n、h处的转动轴线均垂直于平面p,两前轮(24)转动轴线位于平面p内,形成前轮转向侧倾机构。

9.前轮转向侧倾机构中:转向轴(25)相对车身(10)转动产生转向角θ,转向角θ=0时,车辆直线行驶,平面q与车身中垂面重合,转向角θ≠0时,车辆转向行驶;车身侧倾角β=0时,前轮转向侧倾机构关于平面q对称,车身侧倾角β≠0时,前轮转向侧倾机构自适应侧倾,两前轮转动轴线在平面p内相对转向轴沿转动轴线l反向运动,相对地面车身侧倾、两前轮侧倾。

10.由一组前轮转向侧倾机构和一组后轮主动侧倾机构在同一车身上按照给定的轴距前后布置、共用同一车身中垂面,后轮轮距d远远大于前轮轮距b,后轮主动侧倾机构控制车身侧倾,前轮转向侧倾机构自适应侧倾,构成具备正三轮特征的并列前轮主动侧倾底盘;小轮距并列前轮转向,后轮驱动,全轮侧倾,减小了侧倾驱动、控制功耗,提高了主动侧倾正三轮车辆的附着力和承载能力。

11.上述的后轮主动侧倾机构中:在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点保持等腰三角形sot设置,等腰三角形顶点o至底边st距离c,取c>0、等腰三角形顶点o位于底边st之上侧,等腰三角形sot正置;取c=0、等腰三角形顶点o位于底边st中点,等腰三角形sot退化为直线;取c<0、等腰三角形顶点o位于底边st之下侧,等腰三角形sot倒置;侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中下摆杆(11)转动连接、两转动连接点e、f在两下摆杆的位置相同,各转动连接点处转动轴线均垂直于车身横垂面,所形成的后轮主动侧倾机构,通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制。

12.上述的后轮主动侧倾机构中:在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点呈等腰三角形

sot设置,侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中上摆杆(13)转动连接、两转动连接点在两上摆杆的位置相同,各转动连接点处转动轴线均垂直于车身横垂面,所形成的后轮主动侧倾机构、通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制。

13.本发明的有益效果在于,所提出的一种并列前轮主动侧倾底盘,通过车身和车轮联动侧倾方式,由并列前轮转向、自适应侧倾,双后轮驱动、主动侧倾,实现车辆转向与车身侧倾独立控制,形成具备正三轮特征的主动侧倾底盘;小轮距并列前轮转向、侧倾技术措施,保留了单轮自适应侧倾特征,减小了侧倾驱动、控制功耗,提高了主动侧倾正三轮车辆的附着力和承载能力。

附图说明

14.图1为后轮主动侧倾机构组成原理图;

15.图2为后轮主动侧倾机构侧倾原理图;

16.图3为倒置式后轮主动侧倾机构组成原理图;

17.图4为前轮转向侧倾机构组成原理图;

18.图5为前轮转向侧倾机构位置参数关系图;

19.图6为前轮转向侧倾机构侧倾原理图;

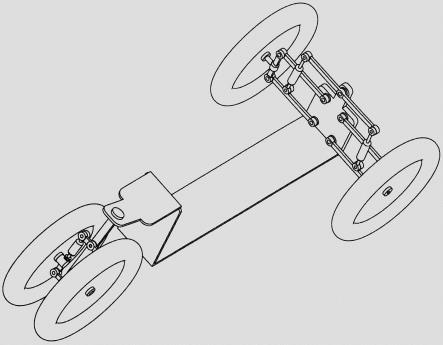

20.图7为并列前轮主动侧倾底盘组成原理图;

21.图8为并列前轮主动侧倾底盘转向原理图;

22.图中:10

‑‑

车身,11

‑‑

下摆杆,12-定位杆,13

‑‑

上摆杆,14

‑‑

驱动轴,15

‑‑

后轮,16

‑‑

后减震器,17

‑‑

侧倾杆,21

‑‑

支撑臂,22

‑‑

前减震器,23

‑‑

半轴,24

‑‑

前轮,25

‑‑

转向轴,26

‑‑

平衡杆,27

‑‑

左连杆,28

‑‑

右连杆。

具体实施方式

23.下面根据附图对本发明的实施例进行描述:

24.并列前轮主动侧倾底盘由后轮主动侧倾机构和前轮转向侧倾机构组成(如图7所示);

25.图1所示的后轮主动侧倾机构组成原理图,后轮主动侧倾机构包括:车身(10)、下摆杆(11)、定位杆(12)、上摆杆(13)依次顺序转动连接,各转动连接点a、b、c、d处转动轴线互相平行、且都垂直于车身横垂面,形成具有同一相对运动平面的平行四边形闭式运动链abcd,驱动轴(14)与定位杆(12)固连、驱动轴(14)的轴线垂直于定位杆(12)上b、c连线,后轮(15)绕驱动轴(14)的轴线转动、后轮转动轴线平行于车身横垂面,由车身(10)、下摆杆(11)、定位杆(12)、上摆杆(13)、驱动轴(14)、后轮(15)按以上方式联接形成一组后轮定位机构;两组几何参数、性能参数相同的后轮定位机构依据给定的后轮轮距d以车身中垂面左右对称布置、共用同

‑‑

车身,在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点呈等腰三角形sot设置,侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中下摆杆(11)转动连接、两转动连接点e、f在两下摆杆的

位置相同,各转动连接点处转动轴线互相平行、且都垂直于车身横垂面,形成后轮主动侧倾机构。

26.图2所示的后轮主动侧倾机构侧倾原理图,后轮主动侧倾机构中:在车身横垂面内侧倾杆(17)相对车身(10)绕o点转动、转角α为侧倾致动角,车身水平面相对地面夹角β为车身侧倾角,当侧倾致动角α=0时,后轮主动侧倾机构关于车身中垂面对称,两后轮共轴线,车身侧倾角β=0,车身不侧倾、车辆直立行驶;当侧倾致动角α≠0时,两后轮轴线平行、相对车身反向运动,获得车身侧倾角β与侧倾致动角α关系的侧倾函数β=f(α),车身侧倾、车辆侧倾行驶,后轮主动侧倾机构通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制。

27.图4所示的前轮转向侧倾机构组成原理图,前轮转向侧倾机构包括:支撑臂(21)上端与前减震器(22)下端固连,支撑臂(21)中部与半轴(23)固连、且半轴(23)的轴线与前减震器(22)压缩位移方向垂直,半轴(23)联接前轮(24)、前轮(24)绕半轴(23)的轴线转动,形成一组前轮支撑机构;两组相同的前轮支撑机构依据给定的前轮轮距b对称设置,转向轴(25)与车身(10)转动连接、转动轴线l位于车身中垂面内,在车身中垂面内转动轴线l与车身横垂面形成倾角δ,在转向轴(25)上选定一个平行于转动轴线l、距离e的平面p,设置另一个平面q过转动轴线l垂直于平面p,如图5所示,在平面p内平衡杆(26)中点与转向轴(25)转动连接、连接点m位于平面q内,平衡杆(26)两端i、j分别与两组前轮支撑机构中前减震器(22)上端转动连接,在平面p内转向轴(25)下端分别与左连杆(27)和右连杆(28)转动连接、连接点n位于平面q内,左连杆(27)和右连杆(28)另一端h、k分别与两组前轮支撑机构中支撑臂(21)下端转动连接,左连杆(27)和右连杆(28)长度相等,各转动连接点i、m、j、k、n、h处的转动轴线互相平行、且都垂直于平面p,im=mj=kn=nh,两前轮(24)转动轴线位于平面p内、且均垂直于平面q,形成前轮转向侧倾机构。

28.图6所示的前轮转向侧倾机构侧倾原理图,前轮转向侧倾机构中:转向轴(25)相对车身(10)转动产生转向角θ,转向角θ=0时,车辆直线行驶,平面q与车身中垂面重合,转向角θ≠0时,车辆转向行驶(如图8所示);车身侧倾角β=0时,前轮转向侧倾机构关于平面q对称,车身侧倾角β≠0时,前轮转向侧倾机构自适应侧倾,两前轮转动轴线在平面p内相对转向轴沿转动轴线l反向运动,相对地面车身侧倾、两前轮侧倾。前轮转向侧倾机构通过双前轮转向和车身自适应侧倾,实现车身侧倾与车辆转向运动互不干涉、独立进行;由转向轴的转动轴线l后倾、倾角δ=5~20

°

,以及两前轮转动轴线偏置、距离e=10~100mm,实现车辆的转向回正和直线行驶稳定性。

29.图7所示的并列前轮主动侧倾底盘组成原理图,由一组前轮转向侧倾机构和一组后轮主动侧倾机构在同一车身上按照给定的轴距z前后布置、共用同一车身中垂面,后轮轮距d远远大于前轮轮距b、取b=(0.1~0.25)d,后轮主动侧倾机构控制车身侧倾,前轮转向侧倾机构自适应侧倾,构成具备正三轮特征的并列前轮主动侧倾底盘;前、后轮轮胎选用断面为圆弧形的摩托车轮胎gb 518-2007,小轮距并列前轮转向,后轮轮毂电机驱动,全轮侧倾,减小了侧倾驱动、控制功耗,提高了主动侧倾正三轮车辆的附着力和承载能力。

30.上述的后轮主动侧倾机构中:在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点保持等腰三角形sot设置,等腰三角形顶点o至底边st距离c,取c>0、等腰三角形顶点o位于底边st之上侧,等腰三角形sot正置(如图1所示);取c=0、等腰三角形顶点o位于底边st中点,等腰三角形sot退化为直线;取c<0、等腰三角形顶点o位于底边st之下侧,等腰三角形sot倒置(如图3

所示);侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中下摆杆(11)转动连接、两转动连接点e、f在两下摆杆的位置相同,各转动连接点处转动轴线均垂直于车身横垂面,所形成的后轮主动侧倾机构,通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制;如图3所示:取c<0、等腰三角形sot倒置,形成倒置式后轮主动侧倾机构,以便降低重心、提高车辆行驶稳定性。

31.并列前轮主动侧倾底盘中:对于附图1、2、3中的后轮主动侧倾机构,在车身横垂面内侧倾杆(17)连接点呈等腰三角形sot设置,侧倾杆(17)上等腰三角形顶点o与车身(10)转动连接、转动轴线位于车身中垂面内,侧倾杆(17)上等腰三角形底边两端点s、t各自转动连接一个后减震器(16),两个后减震器(16)另一端分别与左、右侧后轮定位机构中上摆杆(13)转动连接、两转动连接点在两上摆杆的位置相同,各转动连接点处转动轴线均垂直于车身横垂面,相应地侧倾杆与车身转动连接点o沿车身竖直方向ad上移,以保持两个后减震器处于受压状态工作,所形成的后轮主动侧倾机构,通过控制侧倾致动角α实现车身侧倾运动主动控制。

32.图7、8所示的并列前轮主动侧倾底盘,设车辆行驶速度v、重力加速度g,车辆在弯道行驶时,由前轮转向侧倾机构中并列前轮转向,给出转向角θ,转弯半径r=z/tanθ,满足转弯时力平衡条件:mg

×

tanβ=mv2/r,由tanβ=v2/(g

×

r)解出侧倾角β,由侧倾函数β=f(α)解出侧倾致动角α,由致动器产生侧倾致动角α驱动后轮主动侧倾机构、实现车身侧倾,前轮转向侧倾机构自适应侧倾,抵抗转弯离心力,以保持车辆弯道行驶的稳定性;车辆在横向坡度地面行驶时,由倾角传感器动态读取地面横向坡度角p,取车身侧倾角β=-p,由侧倾函数β=f(α)解出侧倾致动角α,由致动器产生侧倾致动角α驱动后轮主动侧倾机构,实现车身侧倾、抵抗地形变化引起车辆侧翻力,以保持车辆稳定的行驶姿态。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1