用于共享单车的避震前叉和共享单车的制作方法

1.本技术属于共享设备技术领域,具体地,本技术涉及一种用于共享单车的避震前叉和共享单车。

背景技术:

2.近年来,随着互联网技术以及智能移动终端的快速发展,自助租赁式的共享单车服务发展成一种便捷、高效的出行服务。用户在选择以何种交通方式进行短途移动时,往往选择共享单车作为代步工具。由于共享单车直接面对数量众多的用户,比如同一辆共享单车在短时间内需要服务于多个不同用户,所以共享单车的骑行舒适感与众多用户的使用体验密切相关。

3.而传统共享单车的各部件结构偏硬,比如传统共享单车的车架结构偏硬,在用户长时间骑行过程中,特别是遇到路面不平的状况时。会产生很大的颠簸,一方面容易造成共享单车的结构损坏,增加了共享单车的维修成本;另一方面降低了用户的骑行体验。

技术实现要素:

4.本技术实施例的一个目的是提供一种用于共享单车的避震前叉和共享单车的新技术方案。

5.根据本技术的第一方面,提供了一种用于共享单车的避震前叉,包括:

6.竖管;

7.外管,所述外管呈倒u形,所述竖管连接于所述外管的顶端,所述外管的底端均具有开口,所述外管内沿其轴向固定有中心杆,所述中心杆上套设有弹性件;

8.内管,所述内管通过所述开口穿设于所述外管内,所述弹性件的顶端连接于所述外管内,所述弹性件的底端与所述内管连接;

9.所述外管上具有与所述中心杆相对的装配孔。

10.可选地,所述装配孔上设置有封口片。

11.可选地,所述封口片包括封口盖和从所述封口盖上延伸的凸起,所述凸起被配置为与所述装配孔卡接配合。

12.可选地,所述外管内设置有固定板,所述固定板上设置有螺纹通孔,所述中心杆周侧设置有与所述螺纹通孔配合的外螺纹;

13.所述中心杆能通过所述装配孔安装于所述固定板上。

14.可选地,所述中心杆的顶端具有杆帽,所述中心杆穿过所述螺纹通孔,并且所述杆帽与所述固定板之间夹设有垫圈。

15.可选地,所述内管的顶端固定有定位板,所述定位板上设置有定位通孔,所述中心杆活动穿设于所述定位通孔。

16.可选地,还包括柔性套,所述柔性套套接于所述中心杆上,并夹设于所述弹性件和所述中心杆之间。

17.可选地,所述内管的底端连接有勾爪,所述勾爪上设置有止转槽;

18.所述止转槽被配置为与所述共享单车前轮上的止转组件配合。

19.根据本技术的第二方面,提供了一种共享单车,包括车架、前轮和第一方面所述的避震前叉;

20.所述避震前叉的一端连接于所述车架上,所述避震前叉的另一端连接于所述前轮上。

21.可选地,所述前轮上设置有止转柱;

22.所述止转柱穿设于所述止转槽内并与所述止转槽止转配合。

23.本技术实施例的一个技术效果在于:

24.本技术实施例提供了一种用于共享单车的避震前叉,所述避震前叉包括竖管、外管和内管,所述外管上具有与所述中心杆相对的装配孔。本技术实施例提供的用于共享单车的避震前叉采用倒u形的外管,所述外管内沿其轴向固定有中心杆,所述中心杆上套设有弹性件,所述内管穿设于所述外管内,所述外管和所述内管通过所述弹性件连。共享单车在骑行的过程中,所述避震前叉可以通过所述弹性件的变形来缓冲地面对共享单车的冲击力,特别是在不平整路面骑行时,所述避震前叉可以减弱骑行者受到的冲击力,提高骑行车的骑行体验。

25.通过以下参照附图对本技术的示例性实施例的详细描述,本技术的其它特征及其优点将会变得清楚。

附图说明

26.被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本技术的实施例,并且连同其说明一起用于解释本技术的原理。

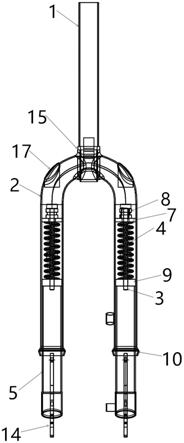

27.图1为本技术实施例提供的一种用于共享单车的避震前叉主视图;

28.图2为本技术实施例提供的一种用于共享单车的避震前叉侧视图;

29.图3为本技术实施例提供的一种用于共享单车的避震前叉结构示意图。

30.其中:1-竖管;2-外管;21-第一外管;22-第二外管;3-中心杆;31-第一中心杆;32-第二中心杆;4-弹性件;41-第一弹性件;42-第二弹性件;5-内管;51-第一内管;52-第二内管;6-柔性套;7-固定板;8-垫圈;9-定位板;14-勾爪;141-止转槽;17-装配孔。

具体实施方式

31.现在将参照附图来详细描述本技术的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本技术的范围。

32.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本技术及其应用或使用的任何限制。

33.对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

34.在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。

35.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

36.参照图1至图3,本技术实施例提供了一种用于共享单车的避震前叉,所述避震前叉包括:

37.竖管1、外管2和内管5。

38.参见图1,所述外管2呈倒u形,所述竖管1连接于所述外管2的顶端,所述竖管1的另一端一般连接于共享单车的车架上;所述外管2的底端均具有开口,所述外管2内沿其轴向固定有中心杆3,所述中心杆3上套设有弹性件4;所述内管5通过所述开口穿设于所述外管2内,并且,所述弹性件4的顶端连接于所述外管2内,所述弹性件4的底端与所述内管5连接。也就是所述外管2和所述内管5通过所述弹性件4连。共享单车在骑行时,所述外管2和所述内管5会发生相对运动,使得所述弹性件4可以在压缩状态和伸展状态之间切换,所述弹性件4的弹性变形可以给共享单车提供很好的减震效果;而所述中心杆3可以给所述弹性件4提供压缩或者伸展导向路径,保证所述弹性件4变形的稳定性。

39.参见图1,所述外管2上具有与所述中心杆3相对的装配孔17。所述外管2包括呈竖向设置的外管主体,所述中心杆3和所述弹性件4共同设置于外管主体内,所述外管2在外管主体的顶部发生弯曲,也就是外管主体可以与所述外管2的肩部相对,使得所述中心杆3与所述外管2的肩部相对。所述装配孔17可以位于外管2的肩部,便于所述中心杆3伸入和取出所述外管2,提高所述中心杆3与所述固定板7螺纹连接的可操作性。

40.另外,参见图1和图3,所述外管2呈倒u形设置的情况下,所述外管2肩部(外管2弯曲弧度大的位置)呈一体式的弧形结构,避免了传统外管肩部的分离式结构。肩部一体式的所述外管2一方面提高了所述外管2的整体性和结构紧凑型,另一方面可以提高所述外管2维修和更换的便捷性。

41.本技术实施例提供的用于共享单车的避震前叉采用倒u形的外管2,所述外管2内沿其轴向固定有中心杆3,所述中心杆3上套设有弹性件4,所述内管5穿设于所述外管2内,所述外管2和所述内管5通过所述弹性件4连。共享单车在骑行的过程中,所述避震前叉可以通过所述弹性件4的变形来缓冲地面对共享单车的冲击力,特别是在不平整路面骑行时,所述避震前叉可以减弱骑行者受到的冲击力,避免了长期冲击对骑行车手臂带来的麻木感,提高骑行车的骑行体验。

42.具体地,参见图1和图3,所述外管2包括对称设置的第一外管21和第二外管22,所述竖管1的一端连接于所述第一外管21的顶端和第二外管22的顶端之间,所述开口包括位于所述第一外管21底端的第一开口和位于所述第二外管22底端的第二开口;

43.所述中心杆3包括第一中心杆31和第二中心杆32,所述弹性件4包括第一弹性件41和第二弹性件42,所述第一弹性件41套设于所述第一中心杆31上并共同位于所述第一外管21内,也就是所述第一弹性件41和所述第一中心杆31均位于所述第一外管21内;所述第二弹性件42套设于所述第二中心杆32上并共同位于所述第二外管22内,也就是所述第二弹性件42和所述第二中心杆32均位于所述第二外管22内。

44.所述内管5包括第一内管51和第二内管52,所述第一内管51的顶端与所述第一弹性件41的底端连接,所述第二内管52的顶端与所述第二弹性件42的底端连接。

45.由于所述弹性件4的顶端连接于所述外管2内,也就是所述第一弹性件41的顶端连

接于所述第一外管21内,所述第二弹性件42的顶端连接于所述第二外管22内。所述弹性件4可以为弹簧组件或者弹性塑料和弹性橡胶等弹性塑性体,所述弹性件4为弹簧组件的情况下,弹簧组件的顶端可以通过弹簧螺丝连接于所述外管2内,弹簧组件的底端可以通过弹簧螺丝连接于所述内管5顶端,弹簧组件的弹性变形可以将地面对共享单车的冲击力带来的能量转换为弹簧组件的弹性形变能,降低地面对共享单车和骑行者的冲击。另外,所述弹性件4为弹簧组件时,弹簧组件还可以是双弹簧交叉组合或者上下两组弹簧串接的结构,以提高弹簧组件变形的稳定性和使用寿命,降低弹簧组件的变形程度。

46.可选地,参见图1,所述装配孔17上设置有有封口片,所述封口片可以为金属片或者塑料片,所述封口片可拆卸连接于所述装配孔17,所述封口片可以在所述装配孔17装配时从所述装配孔17上取下,而在所述装配孔17未进行装配时盖设于装配孔17上,达到对所述外管2内组件的有效装配和保护。

47.具体地,所述封口片可以包括封口盖和从所述封口盖上延伸的凸起,所述凸起与所述装配孔17卡接配合。所述外管2在装配所述中心杆3和所述弹性件4时,可以将所述封口片从所述装配孔17上拔出;在所述中心杆3和所述弹性件4装配完成时,可以将所述凸起卡接在所述装配孔17上。另外,所述封口盖的外观可以与所述外管2的外观保持一致,以提高所述外管2的整体性。

48.可选地,参见图1和图2,所述外管2内设置有固定板7,所述固定板7上设置有螺纹通孔,所述中心杆3周侧设置有与所述螺纹通孔配合的外螺纹;

49.所述中心杆3能通过所述装配孔17安装于所述固定板7上。

50.具体地,所述外螺纹可以设置于所述中心杆3上部的周侧,所述中心杆3的上部在穿设于所述螺纹通孔中时,通过所述外螺纹与所述螺纹通孔的配合,可以实现所述中心杆3与所述固定板7的可拆卸连接。在所述中心杆3需要维修或者更换时,可以方便地将所述中心杆3从所述固定板7上拆下,保证了所述中心杆3导向作用的稳定发挥。

51.可选地,参见图1,所述中心杆3的顶端具有杆帽,所述中心杆3穿过所述螺纹通孔,并且所述杆帽与所述固定板7之间夹设有垫圈8。

52.具体地,所述垫圈8可以是金属垫圈或者橡胶等弹性垫圈,所述垫圈8的数量可以是一个或者多个。所述中心杆3连接于所述固定板7的情况下,所述杆帽与所述固定板7之间的垫圈8可以提高所述中心杆3与所述固定板7之间连接的紧凑型,而且通过所述垫圈8的厚度或者数量的调整,可以调节所述杆帽与所述固定板7之间的距离,也就是提高了所述中心杆3连接于所述固定板7上的位置灵活性。

53.可选地,参见图1,所述内管5的顶端固定有定位板9,所述定位板9上设置有定位通孔,所述中心杆3活动穿设于所述定位通孔。

54.具体地,所述内管5相对于所述外管2活动的过程中,所述内管5会在靠近所述外管2或者远离所述外管2之间切换,也就会带动所述定位板9靠近或者远离所述外管2。而所述中心杆3与所述定位板9上定位通孔的配合,可以使得所述内管5沿所述中心杆3移动,提高了所述内管5移动的导向性;相应地,所述定位通孔可以对所述中心杆3的周向形成定位,避免所述中心杆3的偏移。

55.可选地,参见图3,所述避震前叉还包括柔性套6,所述柔性套6套接于所述中心杆3上,并夹设于所述弹性件4和所述中心杆3之间。

56.具体地,所述柔性套6可以是pvc套或者橡胶套。为了保证所述中心杆3的结构强度,所述中心杆3一般为金属杆,而所述弹性件4在变形的过程中,难以避免地需要与所述中心杆3发生摩擦和碰撞。而所述柔性套6的设置可以使得所述中心杆3与所述柔性套6接触,并且所述柔性套6与所述弹性件4接触,也就避免了所述弹性件4和所述中心杆3之间的直接接触,给所述弹性件4的变形起到很好的缓冲作用。

57.可选地,参见图2,所述内管5的底端连接有勾爪14,所述勾爪14上设置有止转槽141,所述止转槽141与所述共享单车前轮上的止转组件配合。

58.具体地,所述内管5的底端连接有勾爪14,所述勾爪14上设置有止转槽141,所述止转槽141与所述共享单车前轮上的止转组件配合。所述避震前叉一般是一端连接于车架上,比如车架的把手组件上,所述避震前叉另一端连接于前轮上,所述勾爪14上止转槽141的设置可以防止所述避震前叉相对于所述共享单车的前轮转动,避免了所述避震前叉与所述共享单车前轮的摩擦和碰撞。

59.本技术实施例提供了一种共享单车,所述共享单车包括车架、前轮和所述的避震前叉;

60.所述避震前叉的一端连接于所述车架上,所述避震前叉的另一端连接于所述前轮上。

61.本技术实施例提供的所述共享单车采用倒u形的外管2,所述外管2内沿其轴向固定有中心杆3,所述中心杆3上套设有弹性件4,所述内管5穿设于所述外管2内,所述外管2和所述内管5通过所述弹性件4连。所述共享单车在骑行的过程中,所述避震前叉可以通过所述弹性件4的变形来缓冲地面对所述共享单车的冲击力,特别是在不平整路面骑行时,所述避震前叉可以减弱骑行者受到的冲击力,提高所述共享单车的使用体验。

62.可选地,所述前轮上设置有止转柱;

63.所述止转柱穿设于所述止转槽内并与所述止转槽止转配合。

64.具体地,所述避震前叉的另一端与所述前轮连接时,由于所述避震前叉和所述前轮的距离较近,而且所述避震前叉的弹性件4需要频繁变形,所述前轮需要经常转动,所述避震前叉在变形的过程中可能与转动的所述前轮(具体可以是前轮上比较凸出的鼓刹盘)发生碰撞。而所述止转柱与所述止转槽141的止转配合,可以防止所述避震前叉相对于所述前轮活动,避免了所述避震前叉与所述前轮的碰撞。

65.可选地,所述共享单车可以为共享自行车、电动助力共享单车或者共享摩托车。

66.虽然已经通过例子对本技术的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本技术的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本技术的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本技术的范围由所附权利要求来限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1