装配式轻量化应急救援车厢的制作方法

1.本实用新型涉及车厢装配领域,具体涉及一种装配式轻量化应急救援车厢。

背景技术:

2.传统应急救援车厢体和内部物品存放架制作,为焊接骨架加蒙板,内填充隔热棉的方式。此种厢体一旦组合焊接完成,运输难度和成本都会大大增加,同时,采用上述方式所装配的车厢生产制作周期长,且结构一旦制作完成,不易更改。目前,为了解决上述问题,市场上公开有一种装配时轻量车厢,如申请号为2019106555552的中国专利公开了一种具有加强底板模块组装式的轻量化货车车厢,包括前车厢板、后车厢门、两个对称设置的侧车厢板、车厢底板以及车厢顶板,在其中一个侧车厢板上设置有侧车厢门;所述侧车厢板包括侧板本体,在所述侧板本体的上、下两侧边缘分别设置有第一边梁包块与第二边梁包块;所述车厢底板包括底板边梁以及连接于底板边梁之内的底板横梁与底板纵梁,所述底板边梁、底板纵梁与底板横梁连接形成矩形框结构,在所述底板横梁与底板纵梁的上方设置有第一底板体与第二底板体,在所述第一底板体的底部采用铝合金材料一体挤压成型有加强梁。

3.上述车厢虽解决了周转问题,但其装配时,边梁包块之间通过焊接固定,虽安装结构稳固,但装配后,不易更改。

技术实现要素:

4.针对上述现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是:如何提供一种装配方便、灵活,且便于拆卸和改装的装配式轻量化应急救援车厢。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:

6.一种装配式轻量化应急救援车厢,包括车厢前板、车厢后门、两块左右对称设置的车厢侧板、位于顶部的车厢顶板和位于底部的车厢底板;其特征在于,在车厢前板两侧、车厢后门两侧、车厢侧板两侧均设有用于连接相邻两块板材的框架纵梁,相邻两个框架纵梁之间以及框架纵梁和车厢前板或车厢后门或车厢侧板之间均通过铆钉可拆卸连接;相邻两个框架纵梁连接后形成一个l形转角,在每个l形转角处均设有一与框架纵梁等高的纵梁连接型材,所述纵梁连接型材呈弧形,且两侧分别和与之相邻的框架纵梁紧贴,并通过铆钉可拆卸连接。这样,车厢的各个板材之间均通过框架纵梁连接,且连接时通过铆钉可拆卸连接,这种连接方式固定牢固,容易拆卸,进而便于根据客户需要更换不同款式的板材连接。所设置的纵梁连接型材能够对相邻两个框架纵梁进行包边处理,使得车厢转角处呈圆角状,更加美观,且能有效提升安全性能。

7.进一步的,所述车厢顶板置于车厢前板、两车厢侧板、车厢后门所合围而成的矩形框上,车厢顶板的前后左右四侧、车厢顶板与车厢侧板之间以及车厢顶板与车厢后门之间均设有一横梁连接型材,所述横梁连接型材呈弧形,且两侧分别和与之相邻的板材之间紧贴,并通过铆钉可拆卸连接。这样,所设置的横梁连接型材能够对车厢顶板和车厢四周连接

固定,并将顶部外沿包边,形成圆角包边,车厢连接方式简单、稳固,且更加美观。

8.进一步的,每两个相邻的横梁连接型材和置于两横梁连接型材之间的纵梁连接型材的侧端均相贴,形成一个l形边角,在每个l形边角处均设有一个包角装饰件。这样,所设置的包角装饰件进一步对车厢四角进行了包角处理,使得车厢四角均呈圆角。

9.进一步的,所述纵梁连接型材和横梁连接型材均为铝制件。这样,铝制型材制作工艺简单,结构强度高,且重量轻。

10.进一步的,车厢前板、车厢后门、车厢侧板、车厢顶板均由一聚氨酯板材和夹持在聚氨酯板材前后两侧的玻璃钢板组成。这样,除车厢底板外,车厢上各个板块均填充有聚氨酯板材,能够有效降低车厢的整体重量,将车厢重量降低20%。同时,所设置的玻璃钢板与聚氨酯板材粘接压合固定后,有效提升了各个板块的强度,同时,也具有防火防潮的效果。

11.进一步的,在右侧的车厢侧板中部开有一倒u形口,在倒u形口上可转动安装有一右翻转门;所述左翻转门和右翻转门均能够向上翻转,并通过一锁紧机构固定在车厢侧板上。这样,车厢右侧和后端均设有能够开闭的门,从而根据实际使用情况选择所要开启的车门,使用较为灵活。

12.进一步的,所述框架纵梁包括多个第一u形纵梁、多个第二u形纵梁、多个l形纵梁、一个z形纵梁和一个h形纵梁。这样,框架纵梁形状各异,能够根据具体的安装需要选择不同的框架纵梁安装固定。

13.进一步的,在车厢前板的左侧设有第一u形纵梁,所述第一u形纵梁开口侧与车厢前板相对应,并插在车厢前板上;在位于左侧的车厢侧板靠近车厢前板的一端设有一l形纵梁,所述l形纵梁的一侧与车厢侧板紧贴,另一侧向车厢前板方向延伸,与车厢前板上的第一u形纵梁侧壁相贴,车厢前板左侧和与之相邻的车厢侧板之间的纵梁连接型材两侧侧壁分别和与之同侧的第一u形纵梁和l形纵梁之间通过一锚钉与车厢前板和车厢侧板固定。这样,车厢前板与左侧车厢侧板之间通过第一u形纵梁、类型纵梁安装连接,并通过纵梁连接型材包边,整体连接结构紧凑,且安装结构稳固。

14.进一步的,在车厢前板的右侧设有z形纵梁,在车厢后门右侧卡接有一个第一u形纵梁,在位于右侧的车厢侧板的两侧均卡接有一个第一u形纵梁;在该侧车厢侧板两侧的第一u形纵梁一侧均设有一个第二u形纵梁,所述第二u形纵梁包括长横臂、短横臂和连接在长横臂和短横臂之间的连接臂;两第二u形纵梁开口侧均与位于左侧的车厢侧板相对应,在每个第二u形纵梁的开口侧均设有一个将其开口封闭的l形纵梁,靠近车厢前板一侧的l形纵梁和该侧的第二u形纵梁和z形纵梁之间紧贴,并通过一铆钉固定;靠近车厢后门一侧的l形纵梁和该侧的第二u形纵梁铆接固定,并与车厢后门右侧的第一u形纵梁以及车厢后门之间通过一铆钉固定;两第二u形纵梁与右侧车厢侧板之间均设有一左右两侧分别与其紧贴的条板,所述条板左右两端均通过一铆钉与第二u形纵梁连接固定。这样,右侧的车厢侧板与车厢前板之间分别通过第一u形纵梁、条板、l形纵梁、z形纵梁以及第二u形纵梁连接,与车厢后门右端之间通过第一u形纵梁、条板、l形纵梁、第二u形纵梁连接,并通过纵梁连接型材包边。安装后,右侧的车厢侧板与车厢前板和车厢后门之间均具有一个型材框,可供其翻转门的锁紧机构安装。

15.进一步的,在左侧的车厢侧板靠近车厢后门的一侧设有一l形纵梁,在车厢后门左侧设有一h形纵梁,所述h形纵梁的开口侧与车厢后门左侧相对应,并与车厢后门左侧卡接,

且h形纵梁靠近车厢侧板的一侧为长臂,该长臂向l形纵梁方向延伸,并与l形纵梁外侧紧贴,通过一铆钉与l形纵梁和车厢侧壁固定连接。这样,左侧的车厢侧板与车厢后门左侧之间通过l形纵梁、h形纵梁连接,并通过纵梁连接型材包边固定,安装结构简单,方便。

附图说明

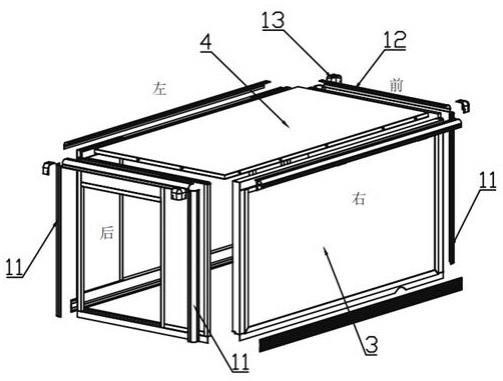

16.图1为实施例中应急救援车厢的拆分结构示意图;

17.图2为实施例中车厢侧板的剖面结构示意图;

18.图3为实施例中车厢横向剖面结构示意图;

19.图4为图3中e处放大结构示意图;

20.图5为图3中f处放大结构示意图;

21.图6为图3中k处放大结构示意图;

22.图7为图3中h处放大结构示意图。

具体实施方式

23.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

24.实施例:

25.如图1-图7所示,本实施例提供的装配式轻量化应急救援车厢,包括车厢前板1、车厢后门2、两块左右对称设置的车厢侧板3、位于顶部的车厢顶板4和位于底部的车厢底板;在车厢前板1两侧、车厢后门2两侧、车厢侧板3两侧均设有用于连接相邻两块板材的框架纵梁,相邻两个框架纵梁之间以及框架纵梁和车厢前板1或车厢后门2或车厢侧板3之间均通过铆钉可拆卸连接;相邻两个框架纵梁连接后形成一个l形转角,在每个l形转角处均设有一与框架纵梁等高的纵梁连接型材11,所述纵梁连接型材11呈弧形,且两侧分别和与之相邻的框架纵梁紧贴,并通过铆钉可拆卸连接;车厢前板、车厢后门、车厢侧板、车厢顶板均由一聚氨酯板材和夹持在聚氨酯板材前后两侧的玻璃钢板组成(如图2所示)。

26.所述车厢顶板4置于车厢前板1、两车厢侧板3、车厢后门2所合围而成的矩形框上,车厢顶板4的前后左右四侧、车厢顶板4与车厢侧板3之间以及车厢顶板4与车厢后门2之间均设有一横梁连接型材12,所述横梁连接型材12呈弧形,且两侧分别和与之相邻的板材之间紧贴,并通过铆钉可拆卸连接。纵梁连接型材11和横梁连接型材12均为铝制件。

27.每两个相邻的横梁连接型材12和置于两横梁连接型材12之间的纵梁连接型材11的侧端均相贴,形成一个l形边角,在每个l形边角处均设有一个包角装饰件13。

28.位于左侧的车厢侧板3中部设有一矩形口,在矩形口上可转动安装有一左翻转门或led板;在右侧的车厢侧板中部开有一倒u形口,在倒u形口上可转动安装有一右翻转门;所述左翻转门和右翻转门均能够向上翻转,并通过一锁紧机构固定在车厢侧板上。

29.具体的,本实施例中的框架纵梁包括多个第一u形纵梁5、多个第二u形纵梁8、多个l形纵梁6、一个z形纵梁7和一个h形纵梁10。

30.在车厢前板的左侧设有第一u形纵梁5,所述第一u形纵梁5开口侧与车厢前板1相对应,并插在车厢前板1上;在位于左侧的车厢侧板3靠近车厢前板1的一端设有一l形纵梁6,所述l形纵梁6的一侧与车厢侧板3紧贴,另一侧向车厢前板1方向延伸,与车厢前板1上的第一u形纵梁5侧壁相贴,车厢前板1左侧和与之相邻的车厢侧板3之间的纵梁连接型材11两

侧侧壁分别和与之同侧的第一u形纵梁5和l形纵梁6之间通过一锚钉与车厢前板1和车厢侧板3固定。

31.在车厢前板1的右侧设有z形纵梁7,在车厢后门右侧卡接有一个第一u形纵梁5,在位于右侧的车厢侧板3的两侧均卡接有一个第一u形纵梁5;在该侧车厢侧板两侧的第一u形纵梁5一侧均设有一个第二u形纵梁8,所述第二u形纵梁8包括长横臂、短横臂和连接在长横臂和短横臂之间的连接臂;两第二u形纵梁8开口侧均与位于左侧的车厢侧板3相对应,在每个第二u形纵梁8的开口侧均设有一个将其开口封闭的l形纵梁6,靠近车厢前板1一侧的l形纵梁6和该侧的第二u形纵梁8和z形纵梁7之间紧贴,并通过一铆钉固定;靠近车厢后门2一侧的l形纵梁6和该侧的第二u形纵梁8铆接固定,并与车厢后门2右侧的第一u形纵梁5以及车厢后门2之间通过一铆钉固定;两第二u形纵梁8与右侧车厢侧板3之间均设有一左右两侧分别与其紧贴的条板9,所述条板9左右两端均通过一铆钉与第二u形纵梁8连接固定。

32.在左侧的车厢侧板3靠近车厢后门2的一侧设有一l形纵梁6,在车厢后门左侧设有一h形纵梁10,所述h形纵梁10的开口侧与车厢后门2左侧相对应,并与车厢后门2左侧卡接,且h形纵梁10靠近车厢侧板3的一侧为长臂,该长臂向l形纵梁6方向延伸,并与l形纵梁6外侧紧贴,通过一铆钉与l形纵梁6和车厢侧壁固定连接。

33.最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制技术方案,尽管申请人参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,那些对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1