用于机动车辆的转向柱的制作方法

背景技术:

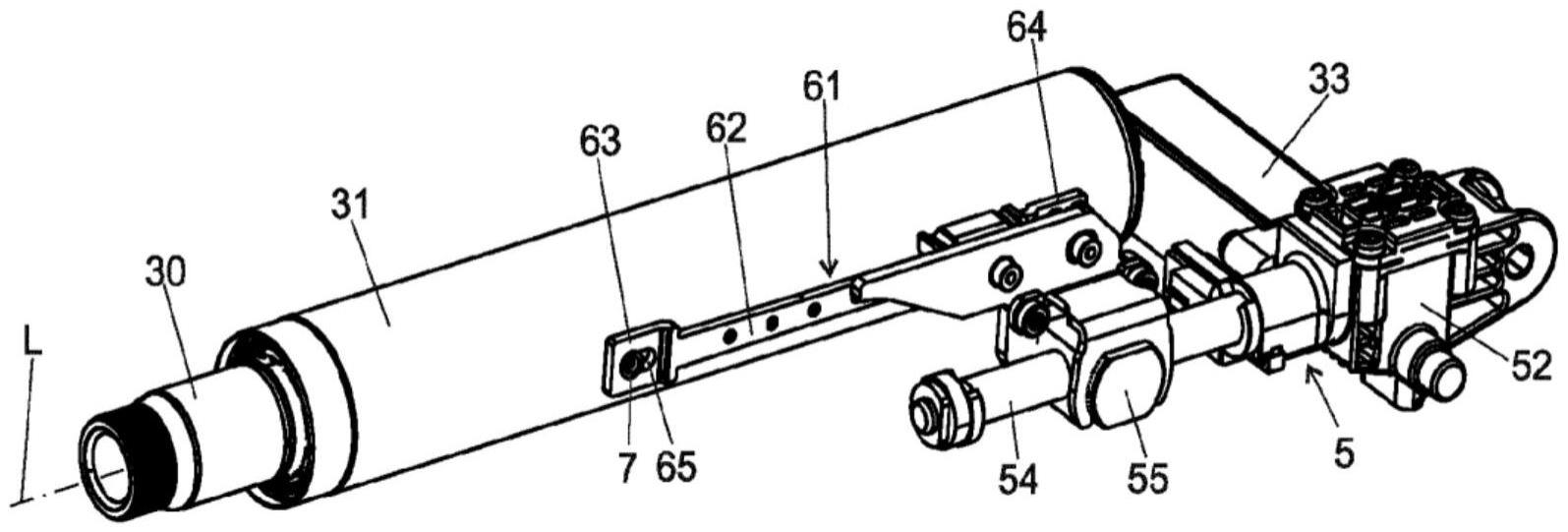

1、本发明涉及用于机动车辆的转向柱,该转向柱包括:致动单元,转向主轴绕在纵向方向上延伸的纵向轴线以可旋转的方式安装在致动单元中;支承单元,支承单元可连接至机动车辆车身,并且致动单元保持在支承单元中以便能够沿纵向方向移位;以及能量吸收装置,能量吸收装置结合在支承单元与致动单元之间并且具有长形的能量吸收元件以及具有变形构件,该能量吸收元件经由紧固件紧固至致动单元或支承单元,该变形构件与所述能量吸收元件相互作用且附接至支承单元或致动单元,并且在致动单元和支承单元发生相对移位的碰撞的情况下引起能量吸收元件的能量吸收塑性变形。

2、在这种类型的转向柱的情况下,方向盘附接至转向主轴的相对于行驶方向而言的后端部,转向主轴以可旋转的方式安装在致动单元中的也称为内壳或内壳管的壳管中。致动单元通过安装在车身上的支承单元保持。

3、为了在车辆撞击的情况下、在也被称为碰撞的车辆撞击的情况下——在该情况下,身体以高速撞击方向盘——提高乘客的安全性,已知将致动单元容纳成以便例如在也称为外壳或外壳管的壳单元中的套叠伸缩布置中相对于支承单元在纵向方向上可灵活移位,并且已知在致动单元与支承单元之间联接也称为碰撞系统的能量吸收装置。这种类型的安全转向柱在现有技术例如从de 10 2011 015 140a1或de 10 2016 220 531a1中是已知的。

4、如果在碰撞的情况下,通过身体撞击方向盘而在方向盘上施加超过预定极限值的高的力峰值,则致动单元和支承单元在纵向方向上被推到一起。在该过程中,能量吸收装置的能量吸收元件塑性变形,并且通过将动能转换成变形功来吸收沿纵向方向引入的动能,并且因此撞击方向盘的身体以受控的方式减速并降低受伤的风险。

5、在de 10 2011 015 140a1中,提出了将在纵向方向上伸长的能量吸收带、例如带状的金属板作为能量吸收元件在纵向方向上附接至致动单元,并且作为变形构件的变形滑块附接至支承单元的外壳并且具有围绕能量吸收带的纵向侧部接合的通路。所述通路小于能量吸收带的横截面,即能量吸收带比在相对于纵向方向横向测量时的通路更宽。在碰撞的情况下,变形构件沿着能量吸收带沿纵向方向移动并且被拉动穿过通路,其中,能量吸收带在其长度上连续地横向塑性挤压在一起。这有效地吸收了能量。

6、为了确保可靠的功能,从现有技术中已知的是,借助于紧固件将能量吸收元件紧固至致动单元,使得在碰撞的情况下由于变形而在纵向方向上产生的碰撞力被可靠地吸收。为了该目的,建议借助于设计为固定连接件的紧固装置将能量吸收带的两个端部区域在固定位置固定至致动单元。由此产生了牢固的支承。然而,在碰撞的情况下的塑性变形期间,不仅横截面变形,而且能量吸收带也在纵向方向上塑性延伸或伸长。这种长度的增加会导致在纵向方向上被固定地支承在固定连接件之间的能量吸收带以类似于屈曲杆的方式侧向地自由断裂并相对于纵向方向横向下垂。因此,能量吸收特性可能发生不期望的损害,这可能导致在碰撞的情况下能量的不均匀吸收。

7、鉴于上述问题,本发明的一个目的是提供一种改进的能量吸收装置,其允许更均匀地吸收能量。

技术实现思路

1、根据本发明,该目的通过具有权利要求1的特征的转向柱来实现。有利的改进方案由从属权利要求呈现。

2、在用于机动车辆的转向柱的情况下,转向柱包括:致动单元,转向主轴绕在纵向方向上延伸的纵向轴线以可旋转的方式安装在致动单元中;支承单元,支承单元可以连接至机动车辆车身,并且致动单元保持在支承单元中以便能够沿纵向方向移位;以及能量吸收装置,能量吸收装置结合在支承单元与致动单元之间并且具有长形的能量吸收元件且具有变形构件,该能量吸收元件经由紧固件紧固至致动单元或紧固至支承单元,该变形构件与所述能量吸收元件相互作用且附接至支承单元或致动单元,并且在致动单元和支承单元发生相对移位的碰撞的情况下引起能量吸收元件的能量吸收塑性变形,根据本发明设置的是,紧固件具有至少一个紧固装置,所述至少一个紧固装置被设计成在纵向方向上进行偏移补偿。

3、根据本发明的转向柱在下述方面允许各种实施方式变型:在第一实施方式中,能量吸收元件紧固至致动单元,并且与能量吸收元件相互作用的变形构件附接至支承单元。在另一实施方式变型中,能量吸收元件紧固至支承单元,并且与能量吸收元件相互作用的变形构件附接至致动单元。

4、在本发明中,至少一个紧固装置——能量吸收元件借助于所述至少一个紧固装置紧固至致动单元或支承单元——被设计成能够沿纵向方向移位,使得至少一个紧固装置允许能量吸收元件相对于致动单元或支承单元在纵向方向上的运动。换句话说,借助于根据本发明的紧固装置内的可能的相对移位可以补偿纵向方向上的局部偏移,该局部偏移是由于在碰撞的情况下在塑性变形期间能量吸收元件的伸长而引起的。借助于根据本发明的偏移补偿紧固装置,能量吸收元件、优选是长形带状的能量吸收带相对于纵向方向被横向地固定和保持,即相对于纵向轴线径向地以及在周向方向上被固定和保持,这也与现有技术中的刚性固定连接的情况相同。相比之下,根据本发明,在长度增加期间,紧固点也可以沿纵向方向移动,并且因此,在碰撞情况下的变形期间,在能量吸收元件中不会在纵向方向上形成压缩应力,并且不再存在类似于屈曲杆的加载。由此实现的优点在于,即使能量吸收元件被设计为呈相对较窄的金属板带等形式的能量吸收带,也可以避免自由断裂或侧向的下垂。

5、根据本发明的紧固装置内的相对移位优选地在没有塑性变形和能量吸收的情况下发生,并且至少这是不期望的。在根据本发明的理论上理想的紧固装置中,相对移位、即偏移补偿将在没有抵抗所述移位的阻力的情况下发生,因为用于相对移位以实现偏移补偿的力越大,现有技术中已知的不利刚性连接的缺点将发生的程度越大。因此,阻力优选地配置成如此小的大小,使得阻力对于偏移补偿、例如在长形孔中的相对移位以及在技术上是微不足道的。

6、偏移补偿紧固装置优选地在空间和功能上与能量吸收元件的能量吸收部分分开形成。能量吸收部分借助于变形构件塑性变形,并且紧固装置布置在可变形区域的外部且在碰撞的情况下在能量吸收期间不变形。由于这种单独的设计,可以精确地构造各个部分并且在不会对各个部分彼此产生不利影响的情况下针对为各个部分构思的功能进行优化。

7、因此,一个优点是在碰撞的情况下在吸收能量的期间增加了功能可靠性。这提高了乘员的安全性。另一优点是增加了能量吸收元件的设计自由度,因为能量吸收元件不承受或者至少较少承受纵向方向上的压缩应力,并且因此例如可以允许更高程度的变形。由于本发明,即可以在碰撞的情况下可靠地补偿相关联的更大的伸长,并且不影响能量的吸收。也可以使用比现有技术中相对更窄的能量吸收带,其结果是可以优化结构空间。

8、优选地可以设置的是,紧固装置布置在能量吸收元件的每个端部区域中。能量吸收元件可以是例如呈窄的能量吸收带或变形带的形式的带状的设计,能量吸收元件在纵向方向上是长形的、例如呈金属板带或金属板网的形式。紧固件具有至少两个紧固装置,所述至少两个紧固装置布置在能量吸收带的端部区域中。因此,紧固装置在每种情况下在行进的方向上布置在前部处和后部处。根据本发明,两个紧固装置中的至少一个紧固装置构造成偏移补偿的、即能够沿纵向方向移位。

9、有利的是,紧固件具有在纵向方向上固定的固定连接件,即紧固件被固定。所述固定连接件在能量吸收元件与致动单元之间形成刚性连接,该刚性连接在纵向方向上不可移位。因此,根据本发明构造的能量吸收装置具有在纵向方向上固定的至少一个固定连接件和在纵向方向上可变的偏移补偿紧固装置。此处的一个优点在于,固定连接件可以独立于根据本发明的补偿功能构造成可加载的,使得在碰撞的情况下确保纵向方向上的固定支承。在碰撞的情况下,能量吸收元件在固定连接件中被保持在固定位置,并且根据本发明,能量吸收元件由于伸长而在沿纵向方向移动的部分中能够沿纵向方向移位。

10、在先前所描述的紧固装置布置在前部处和后部处的实施方式中,有利的是,在驱动方向上位于前部处的紧固装置被设计为固定连接件,并且相应地在后部处存在偏移补偿紧固装置。在碰撞之前的正常运行状态下,能量吸收带的前端部区域中的变形构件位于固定连接件的区域中,并且在碰撞的情况下,变形构件在能量吸收元件的长度上沿后部的偏移补偿紧固元件的方向移动。能量吸收元件在此受到固定连接件与变形构件之间的纵向方向上的拉伸载荷并且由此被伸长或拉长。通过根据本发明的偏移补偿紧固装置来补偿能量吸收带与致动单元之间的纵向偏移,该径向偏移出现在后端部处的另一紧固装置处。

11、在本发明的有利的实施方式中,偏移补偿紧固装置具有沿纵向延伸的长形孔,连接元件延伸穿过该长形孔。可以用很少的费用在能量吸收元件中形成长形孔,并且连接元件可以固定至致动单元。例如,长形孔可以例如借助于冲压形成在由金属板制成的变形带的端部部分中。连接元件可以是销或螺栓的形式,并且连接元件可以具有与长形孔相对应的横向尺寸,使得其能够在长形孔中沿纵向方向移位。连接元件优选地以在横向方向上不受游隙或低游隙影响的方式保持,并且因此在相对于纵向方向为横向地的周向方向上的紧固是固定的且不可移动的。以这种方式,根据本发明的紧固装置在纵向方向上具有滑动导引件。连接元件从外部穿过长形孔插入,并且在纵向方向上以不可移动的方式连接至致动单元。因此,简单且有效地提供了在纵向方向上可变的可移位的连接件,并且能量吸收元件可以相对于致动单元沿纵向方向移位长形孔的长度,并且可以补偿在碰撞的情况下由于伸长而出现的偏移。

12、在有利的改进方案中,长形孔至少在一个部分中相对于连接元件具有间隙配合。测试表明,在偏移补偿期间,具有大于10μm的游隙的间隙配合实际上没有干扰阻力,并且特别地可以因此非常充分地避免粘滑效应。因此,游隙大于10μm的间隙配合是特别优选的。间隙配合在此是在相对于偏移补偿运动的运动方向的横向运动中确定的。

13、在有利的改进方案中,可以设置的是,长形孔在另一部分中相对于连接元件具有干涉配合。连接元件在偏移补偿运动发生之前布置在所述部分中,并且通过偏移补偿运动从所述部分移出、进入具有间隙配合的部分中。由于干涉配合部分,能量吸收元件可以在没有干涉游隙的情况下可靠地固定至致动单元或支承单元。

14、连接元件可以呈铆钉、中空铆钉、轴颈、螺栓或螺钉等的形式,连接元件固定至致动单元,并且优选地以不可释放的方式、例如通过附接至壳管的外部连接至致动单元。

15、连接元件的外部可以优选地具有头部,该头部突出超过长形孔的横向尺寸,并且能量吸收元件通过该头部从外侧保持抵靠致动单元。能量吸收元件由此以形状配合和固定的方式保持在致动单元上。

16、可以设置的是,长形孔在纵向方向上是封闭的、优选地在两侧是封闭的。长形孔的最终预定长度减去连接元件的横截面限制了纵向方向上的移位,并且因此限制了碰撞的情况下可能的偏移补偿。此处的一个优点在于,即使在碰撞的情况下在伸长的期间和伸长之后,能量吸收元件、例如能量吸收带也在每个方向上保持在致动单元上。

17、替代性地,可以设置的是,长形孔在一个端部处是敞开的。由于长形孔在纵向方向上朝向能量吸收元件的一个端部敞开,因此形成了叉形形状的布置结构。一个优点在于,为了安装,连接元件可以已经布置或形成在致动单元上,并且叉形形状的开口可以简单地沿纵向方向插入,使得连接元件被推入长形孔中。

18、由于能量吸收元件具有紧固开口,因此可以用很少的费用且可靠地制造在纵向方向上固定的固定连接件,上述连接元件也在在纵向方向上没有游隙的情况下以形状配合的方式容纳在该紧固开口中。

19、可以设置的是,能量吸收元件具有变形带,变形构件围绕该变形带接合。也称为能量吸收带的变形带可以具有带状的腹板或带、例如由钢或另一种金属材料制成的窄的金属板带,或者变形带另外由塑料制成。变形带被导引穿过变形构件中的通路,该通路在纵向方向上是连续的,该变形构件可以被设计为在纵向方向上支承在支承单元上的滑块,该通路围绕变形带的纵向侧部接合并且优选地在横向方向上小于变形带。借助于相对运动,变形带在碰撞的情况下被拉动穿过通路并且在纵向方向上被连续塑性挤压、即在能量被吸收的情况下变形。通路可以是u形形状的,并且因此滑块可以从外部安置在变形带上。这种基本上在已经提到的de 10 2011015 140a1或de 10 2016 220 531a1中描述的布置结构可以有利地通过本发明更灵活地构造并且具有增加的功能可靠性而不需要额外的制造费用。

20、可以设置的是,支承单元具有壳单元,壳单元能够在竖向方向上被调节并且致动单元容纳在壳单元中。这种竖向调节可以例如通过致动单元的在行进的方向上安装在前部区域中并且远离方向盘的壳管以本身已知的方式来实现,从而能够在支承单元上绕水平枢转轴线向上和向下枢转,该水平枢转轴线相对于纵向方向横向地布置。因此,附接至转向主轴的后部的方向盘可以调节高度。

21、致动单元可以具有壳管或内壳,壳管或内壳以套叠伸缩的方式布置在包括外壳的壳单元中。具有长度可调节的壳布置结构的转向柱例如从已经提到的de 10 2016 220531a1中而本身是已知的,壳布置结构包括布置在壳单元中的壳管,以便能够以套叠伸缩的方式以单个或多个的方式调节。能量吸收装置联接在两个壳之间,其中,由于本发明,在碰撞的情况下可以实现更大的安全性,并且通过能量吸收元件的可能更大程度的变形可以实现改进的能量吸收和更紧凑的设计。长度调节和竖向调节可以优选地相互结合。

22、可以设置的是,支承单元具有可以被带入固定位置或释放位置中的夹持装置,其中,致动单元在固定位置中相对于支承单元固定,并且在释放位置中相对于支承单元可调节。套叠伸缩的壳管可以由夹持装置可释放地支承,以便允许在释放位置中的纵向调节。如果提供了竖向调节,则致动单元可以另外可释放地支承在支承单元上,以便允许在释放位置中的竖向调节。该致动可以手动进行,例如经由可手动操作的夹持杆进行,该夹持杆与本身已知的夹持装置、比如v形滑轮装置、凸轮装置或倾斜销装置相互作用,以便将方向盘调节固定在驾驶模式中或者允许调节以适应驾驶员在释放位置中的位置。

23、同样可以设置的是,在支承单元与致动单元之间布置机动化的调节驱动器。调节驱动器可以联接在壳体之间以用于纵向调节。调节驱动器可以包括例如主轴驱动器,该主轴驱动器具有布置在螺纹主轴上的主轴螺母和电驱动马达,螺纹主轴和主轴螺母通过该电驱动马达可以相对于彼此旋转地驱动。这种类型的调节驱动器从现有技术中基本上是已知的,并且被认为是可靠和坚固的。主轴螺母在纵向方向上以不可移位的方式附接至一个壳,并且螺纹主轴附接至相对于该壳是套叠伸缩的另一壳。驱动马达用于经由合适的传动装置、例如蜗杆或带传动装置旋转地驱动主轴螺母或螺纹主轴,因此相对于传动装置旋转固定的螺纹主轴或主轴螺母沿主轴轴线的方向平移,并且根据相对旋转的方向,壳在纵向方向上被带到一起或移动分开。对于竖向调节,可以在致动单元或壳单元与支承单元之间沿竖向方向上结合类似配置的电动调节驱动器。如果需要,可以组合纵向调节驱动器和竖向调节驱动器。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!