一种长距离隧道爬壁运输机器人的制作方法

1.本发明属于隧道施工技术领域,尤其涉及一种长距离隧道爬壁运输机器人。

背景技术:

2.随着国家基础建设实力不断加强,隧道施工逐步向长距离、大埋深发展,隧道掘进过程的物料运输和后期成型后的安全检查问题逐步凸显。盾构机隧道施工到后期成型会经历电缆铺设、温湿检测、有害气体检测、隧道透水性检查等工作。光靠人力悬挂电缆、移动检查设备逐步无法满足隧道设的需求,人工检测和离散型检测巡线设备不仅人力和物料成本高,而且检测设备的数据存档只能靠人工导入,甚至出现数据丢失情况,无法保障后期工程数据的调取和研究性工作。具体的,现有技术存在的问题如下:隧道掘进机在掘进过程中伴随高压电缆自动铺设,长距离电缆悬挂浪费人力,电缆带电可能给人身造成危害;长距离隧道掘进过程中存在紧急小部件物料的运输问题,靠人力折返取运耗时费力,耽误设备掘进;隧道成型后隧道中存在有害气体、沉降、局部透水等问题,隧道巡视工作是重难点问题,人力巡视不仅成本较高,同时容易漏查,数据收集不完整,为后期科研缺少数据支撑。

3.因此,发明一种长距离隧道爬壁运输机器人显得非常必要。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本发明提供一种长距离隧道爬壁运输机器人,包括平台,所述平台上、下两端面均分别设有第一转轴和第二转轴,其中,第一转轴外围连接有第一驱动轮,第二转轴外围连接有第二驱动轮,且第一驱动轮和第二驱动轮外围通过履带传动连接,所述第一转轴通过减速电机驱动,该减速电机设置于平台内部,所述履带外侧面设有多个吸盘,所述吸盘底部沿周向采用密封条进行边缘密封;所述平台上端面设有平衡机构,该平衡机构内设有平衡传感器。

5.进一步的,所述平衡机构包括支撑体,该支撑体底部设于平台上端面,该支撑体两端均设有叉架,在叉架内通过架杆摆动设有压板,该压板内侧面与支撑体之间设有压缩弹簧,该压板下端部设有第一接触部,所述支撑体侧面设有第二接触部,且第二接触部与第一接触部相对应设置。

6.进一步的,所述支撑体内部设有容置腔,所述平衡传感器设于该容置腔内。所述平衡传感器通过信号线与第一接触部相连接,且平衡传感器通过信号线与第二接触部相连接。

7.进一步的,所述压板内侧面开设有t型滑槽,该t型滑槽内滑动设有挡板,该挡板外侧设有螺栓。

8.进一步的,所述吸盘通过球铰与履带连接以实现机器人的换向;在机器人内部,设有与吸盘配套的多个真空泵、真空电机以及真空气管,所述真空气管贯通球铰并与吸盘底

部的真空孔位连通;每个吸盘内部安装有真空压力检测装置,该装置可检测单个吸盘内腔是否达到规定的负压状态,并将数据反馈至控制器,控制器再根据检测数据决定真空泵对吸盘抽气或者放气。

9.进一步的,所述平台上分别布置有用于移动式气体检测、温湿报警和摄像头远程巡视的检测传感器。

10.进一步的,所述机器人的供电系统采用交流充电供电模式。

11.进一步的,所述机器人的平台上携带有无线通讯模块,该模块采用4glte无线通信技术,系统可以实现井上、井下全方位的4g专网覆盖,通讯模块与隧道中布置的矿用无线通信系统基站配合,可以实现数据无线传输;在平台上安装摄像头模块、气体检测仪,以及物料托盘部件,可以实现无线联网通讯功能,在隧道内进行数据传输,实现危险场景下无人值守。

12.再进一步的,所述平台上方设有用于悬挂电缆的机械臂,以解决人力悬挂电缆的不便。

13.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1.本发明的第一接触部与第二接触部的设置,当平台发生路线的倾斜时,比如平台前端向下倾斜或向上倾斜时,此时,通过重力的原理,第一接触部与第二接触部产生分离或抵触,因此,通过信号的感应和传输,并利用平衡传感器的控制,使平台恢复水平行进状态。

14.2.本发明的挡板的设置,当不使用时,通过挡板沿t型滑槽下滑,并通过螺栓固定,进而,可避免第一接触部与第二接触部进行接触。

15.3.本发明的所述吸盘通过可以全方位转向的球铰与履带连接,从而通过球铰的转动实现机器人的换向;在机器人内部,设有与吸盘配套的多个真空泵、真空电机以及真空气管,所述真空气管贯通球铰13并与吸盘底部的真空孔位连通,真空泵可以在真空电机的作用下通过真空气管向吸盘充气或抽气。并且利用控制器独立控制每个吸盘的工作状态从而实现机器人的爬行。

16.4、本发明的机器人可实现移动式气体检测、温湿报警和摄像头远程巡视以及交流充电供电模式,机器人无需拖拉电缆,行走更加灵活,可对故障点进行近距离观察。

附图说明

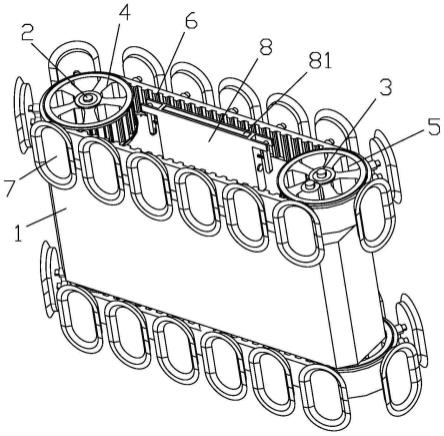

17.图1是本发明机器人的三维结构示意图;图2是本发明的支撑体的结构示意图;图3是本发明的第二接触部的结构示意图;图4是本发明的减速电机的结构示意图;图5是图2中a处的放大图;图6是图3中c处的放大图;图7是图5中b处的放大图;图8是本发明机器人的俯视图;图9是本发明吸盘处的连接示意图。

18.图中:

1-平台,2-第一转轴,3-第二转轴,4-第一驱动轮,5-第二驱动轮,6-履带,7-吸盘,8-平衡机构,80-平衡传感器,81-支撑体,811-叉架,812-架杆,813-压板,814-第一接触部,815-第二接触部,816-t型滑槽,817-挡板,818-螺栓,819-压缩弹簧,9-减速电机;10、机械臂;11、真空泵;12、真空气管;13、球铰。

具体实施方式

19.以下结合附图对本发明做进一步描述:实施例:如附图1至附图9所示本发明提供一种长距离隧道爬壁运输机器人,包括平台1,所述平台1上、下两端面均分别设有第一转轴2和第二转轴3,其中,第一转轴2外围连接有第一驱动轮4,第二转轴3外围连接有第二驱动轮5,且第一驱动轮4和第二驱动轮5外围通过履带6传动连接;所述第一转轴2通过减速电机9驱动,该减速电机9设置于平台1内部,所述履带6外侧面设有多个吸盘7;所述平台1上端面设有平衡机构8,该平衡机构8内设有平衡传感器80。首先,通过吸盘7将平台1吸附在墙壁上,启动减速电机9并带动第一驱动轮4旋转,进而,通过第一驱动轮带动履带6运转,通过履带6的翻转,利用吸盘7交替与墙面吸附与脱离,进而,实现了机器人沿墙壁的行走。

20.所述平衡机构8包括支撑体81,该支撑体81底部设于平台1上端面,该支撑体81两端均设有叉架811,在叉架811内通过架杆812摆动设有压板813,该压板813内侧面与支撑体81之间设有压缩弹簧819,该压板813下端部设有第一接触部814,所述支撑体81侧面设有第二接触部815,且第二接触部815与第一接触部814相对应设置。当平台1发生路线的倾斜时,比如平台1前端向下倾斜或向上倾斜时,此时,通过重力的原理,第一接触部814与第二接触部815产生分离或抵触,因此,通过信号的感应和传输,并利用平衡传感器80的控制,使平台1恢复水平行进状态。

21.所述平衡传感器80通过信号线与第一接触部814相连接,且平衡传感器80通过信号线与第二接触部815相连接。在第一接触部814与第二接触部815处于分离状态时,机器人处于正常运行状态,即此时处于水平行进方向,当第一接触部814与第二接触部815抵触后,通过平衡传感器80的信号感应,进行控制两个减速电机9的转动速度,进而,实现对于平台1行进方向的调整。

22.所述支撑体81内部设有容置腔,所述平衡传感器80设于该容置腔内。有利于节省空间。

23.所述压板813内侧面开设有t型滑槽816,该t型滑槽816内滑动设有挡板817,该挡板817外侧设有螺栓818。当不使用时,通过挡板817沿t型滑槽816下滑,并通过螺栓818固定,进而,可避免第一接触部814与第二接触部815进行接触。

24.优选的,所述吸盘底部沿周向采用密封条进行边缘密封以保证吸附效果。所述吸盘通过可以全方位转向的球铰13与履带6连接,从而通过球铰13的转动实现机器人的换向;在机器人内部设有与吸盘配套的多个真空泵11、真空电机以及真空气管12,所述真空气管12贯通球铰13并与吸盘底部的真空孔位连通,从而当吸盘与墙体接触,真空泵可以在真空电机的作用下通过真空气管12向吸盘充气或抽气;并且每个吸盘内部安装有真空压力检测

装置,该装置可检测单个吸盘内腔是否达到规定的负压状态,并将数据反馈至控制器,控制器再根据检测数据决定真空泵对吸盘抽气或者放气。机器人爬行时,位于机器人前部、中部和后部的吸盘充放气状态并不同步,彼此之间需要相互协调,在不间断的充放气过程中,为了实现吸盘不断交替吸附和机器人的爬行,本技术利用控制器独立控制每个吸盘的工作状态即可。具体的,控制器如何控制不同吸盘的吸附,从而实现机器人的爬行,该技术在现有的负压爬壁机器人中已有成熟应用,此处不再赘述。

25.优选的,所述平台上分别布置有用于移动式气体检测、温湿报警和摄像头远程巡视的检测传感器,并将数据传输至控制器。

26.优选的,所述机器人的供电系统采用交流充电供电模式,直流储能,直流电逆变成交流电就可以使机器人行走,机器人无需拖拉电缆,行走更加灵活,可对故障点进行近距离观察。

27.优选的,所述机器人的平台上携带有无线通讯模块,该模块采用4glte无线通信技术,系统可以实现井上、井下全方位的4g专网覆盖,通讯模块与隧道中布置的矿用无线通信系统基站配合,可以实现数据无线传输;在平台上安装摄像头模块、气体检测仪,以及物料托盘部件(图中未示出),可以实现无线联网通讯功能,在隧道内进行数据传输,实现危险场景下无人值守。

28.优选的,平台上方设有用于悬挂电缆的机械臂10,以解决人力悬挂电缆的不便。

29.此外,本发明所涉及的电子元器件的选型和电路组装,均属于本领域的公知技术,本领域技术人员可以根据实际需求进行采购,并根据产品使用说明进行电路组装,此处不再进行赘述。

30.利用本发明所述的技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1