全地形车的制作方法

1.本技术属于车辆技术领域,特别涉及一种配备新型热交换装置的全地形车。

背景技术:

2.现有的全地形车的采暖系统包括出风装置和热交换装置,热交换装置位于出风装置内,传统的加热片包括若干翅片,一根管子迂回穿过翅片,在管子内通高温液体,管子较粗,风阻大,为了保证风量需要增加管子间距,所以传统加热片体积大;另一方面,间距较大,其采暖效果则相应变差。

技术实现要素:

3.为了解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种可以提高采暖效果的全地形车。

4.为了实现上述目的,本技术采用以下技术方案:

5.一种全地形车,包括:车架组件、传动组件、动力系统、采暖系统;车身覆盖件,车身覆盖件至少部分设置在车架组件上;传动组件至少部分连接车架组件;动力系统至少部分连接车架组件;采暖系统至少部分连接动力系统;采暖系统包括热交换装置;热交换装置包括:上水室、下水室、若干导热件,上水室上设有第一进液口、第一出液口和第一流通腔;下水室内设有第二流通腔;导热件位于上水室和下水室之间并设有导热通道;第一进液口和第一流通腔连通,第一出液口和第一流通腔连通,导热通道的一端和第一流通腔连通,导热通道的另一端和第二流通腔连通;上水室内固定连接有隔板,隔板将第一流通腔分成进液腔和出液腔;导热件包括第一导热件和第二导热件,第一导热件的导热通道和进液腔连通,第二导热件的导热通道和出液腔连通,第一进液口和进液腔连通,第一出液口和出液腔连通;动力系统上设有第二进液口和第二出液口,第一出液口和第二进液口连接,第一进液口和第二出液口连接。

6.作为优选,导热件的高度和导热件的壁厚的比值大于等于3.8且小于等于8.2;导热件的宽度和导热件的壁厚的比值大于等于76.9且小于等于136.4;导热件的间距和导热件的壁厚的比值大于等于13.8且小于等于18.2。

7.作为优选,第一进液口和第二出液口之间设有第一进液管,第一出液口和第二进液口之间设有第一出液管,第一进液管的一端连接第一进液口,第一进液管的另一端连接第二出液口,第一出液管的一端连接第一出液口,第一出液管的另一端连接第二进液口,第一进液管和/或第一出液管上设置有阀门。

8.作为优选,阀门为三通阀,三通阀设置在第一进液管上,三通阀和第二进液口之间设置有回流管,回流管的一端连接第二进液口,回流管的另一端连接三通阀。

9.作为优选,导热件相对两侧设有翅片,翅片呈波浪形。

10.作为优选,上水室和下水室的间距为第一间距,翅片的长度与第一间距的比值大于等于0.9且小于等于1。

11.作为优选,热交换装置还包括护板,护板设置在上水室和下水室之间,护板包括第一护板和第二护板,第一护板和第二护板基本平行,第一护板的一端连接上水室的一端,第一护板的另一端连接下水室的一端,第二护板的一端连接上水室的另一端,第二护板的另一端连接下水室的另一端,导热件位于第一护板和第二护板之间,第一护板、上水室、第二护板和下水室围成一个对导热件起保护作用的保护框架。

12.作为优选,出风装置包括鼓风机、第一安装部、第二安装部、鼓风管、出风管,鼓风机至少部分位于第一安装部内,第一安装部内部形成供风流动的出风通道,热交换装置至少部分位于第二安装部内,鼓风管内设有鼓风道,第二安装部的一侧设有进风孔,第二安装部的另一侧设有出风孔,热交换装置位于进风孔和出风孔之间,鼓风管的一端和第一安装部连接,鼓风管的另一端和第二安装部连接,鼓风道的一端和出风通道连通,鼓风道的另一端和进风孔连通,出风管和第二安装部连接,出风管和出风孔连通,出风管上设有出风口。

13.作为优选,全地形车还包括基本沿全地形车前后方向布置的基准面,全地形车的左右两侧基本以基准面为对称面对称,采暖系统至少部分经过基准面,出风管左右两侧设有吹脚管,左侧的吹脚管为第一吹脚管,右侧的吹脚管为第二吹脚管,车身覆盖件和车架组件之间形成座舱,第一吹脚管远离采暖系统的管口位于座舱的左侧,第二吹脚管远离采暖系统的管口位于座舱的右侧。

14.作为优选,出风管包括远离鼓风机一侧的导风壁,导风壁呈弧面状。

15.与现有技术相比,本实用新型提供的全地形车可以通过改善热交换装置的结构提高采暖效果,具体的,热交换装置采用的导热件风阻小、采暖效果好。

附图说明

16.图1为全地形车示意图;

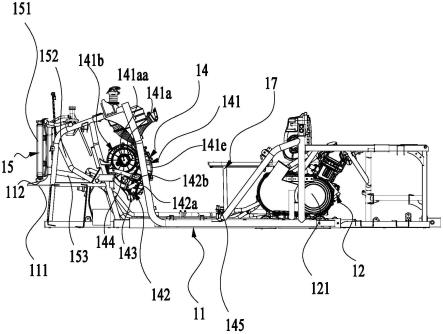

17.图2为全地形车局部侧视图;

18.图3为当阀门为二通阀时的采暖原理图;

19.图4为当阀门为三通阀时的采暖原理图;

20.图5为采暖系统的示意图;

21.图6为图5拔出热交换装置后的示意图;

22.图7为全地形车的剖视图;

23.图8为热交换装置的示意图;

24.图9为热交换装置的剖视图;

25.图10为热交换装置的工作原理图;

26.图11为图9的g处放大图;

27.图12为部分导热件的横截面示意图;

28.图13为图7的a处放大图;

29.图14为散热系统和采暖系统连接的示意图;

30.图15为轴距和风轮的侧视图。

具体实施方式

31.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步详细阐述:

32.参见图1和图2,一种全地形车100,包括车架组件11、动力系统12、车身覆盖件13、采暖系统14、散热系统15、车轮组件16、座椅组件17和传动组件18。为了清楚地说明本技术的技术方案,还定义了如图1所示的前侧、后侧、左侧、右侧、上侧、下侧。动力系统12至少部分设置在传动组件18 上。动力系统12为全地形车100提供驱动力。车身覆盖件13至少部分设置在车架组件11上,且车身覆盖件13与车架组件11之间形成座舱。座椅组件17至少部分设置在车架组件11上,并基本设置于座舱内。采暖系统14和散热系统15至少部分设置在车架组件11上,散热系统15至少部分和动力系统12连接。车轮组件16至少部分和传动组件18连接。传动组件18至少部分连接车架组件11。

33.参见图2,作为一种实现方式,采暖系统14用于提高座舱内的温度,从而提高驾驶人员和乘客的乘坐体验。采暖系统14可以设置为出风装置141和热交换装置142。其中,热交换装置142与出风装置141相连。出风装置141 运行后,向热交换装置142输送空气,空气吸收热交换装置142上的至少部分热量后进入座舱。热交换装置142至少部分和动力系统12连接,从而使热交换装置142吸收动力系统12的热量。动力系统12包括发动机121。可以理解,动力系统12还可以是电机或其他具备驱动力的装置。热交换装置142 设有热交换水道、第一进液口142a和第一出液口142b。其中,第一出液口 142b设置在热交换水道的一端,第一进液口142a设置在热交换水道的另一端。动力系统12设有吸热水道、第二进液口和第二出液口,其中,第二出液口设置在吸热水道的一端,第二进液口设置在吸热水道的另一端。第一进液口142a和第二出液口之间设有第一进液管143,第一出液口142b和第二进液口之间设有第一出液管144。第一进液管143的一端连接第一进液口142a,第一进液管143的另一端连接第二出液口。相应的,第一出液管144的一端连接第一出液口142b,第一出液管144的另一端连接第二进液口。至此,第一进液管143、热交换水道、第一出液管144以及吸热水道之间形成基本闭合的流通回路,在该流通回路中设置有冷却液。

34.采暖系统14运行时,冷却液从第二进液口进入动力系统12,冷却液吸收动力系统12的热量后,从动力系统12的第二出液口离开动力系统12。从第二出液口输出的冷却液至少部分经过第一进液管143到达第一进液口142a 从而进入热交换装置142。冷却液在热交换装置142处将热量传递给吹风装置141输出送的空气后,从热交换装置142的第一出液口142b离开热交换装置142,最后通过第一出液管144回到动力系统12。通过上述设置,使得热交换装置142可以利用动力系统12的热量发热,从而达到节能的效果。

35.采暖系统14还包括阀门145,阀门145设置在第一出液管144和/或第一进液管143上。阀门145可以控制进入热交换装置142的冷却液的流量,以此控制采暖系统14的出风温度。相较于传统的采暖装置将热量控制机构设置在出风装置141上,将调节流量的阀门145设置在出风装置141外,能够节约出风装置141内部的安装空间,从而增大用于容纳热交换装置142的安装空间,通过增大热交换装置142的体积来提升采暖效果。

36.参见图3,作为一种实现方式,阀门145可以设置为二通阀,二通阀包括第一接入端和第一接出端,冷却液从第一接入端进入二通阀,冷却液从第一接出端离开二通阀。阀门145可以设置在第一进液管143上,也可以设置在第一出液管144上,还可以同时设置在第一进液管143和第一出液管144 上。本实施方式中,阀门145设置在第一进液管143上。当采暖系统14运行时,从第二出液口输出的冷却液至少部分经过二通阀进入热交换装置142,从而通过二通阀来控制进入热交换装置142的冷却液的流量。

37.参见图4,作为另一种实现方式,阀门145可以设置为三通阀,此时,三通阀位于第一进液管143上。三通阀包括第二接入端、第二接出端和第三接出端。冷却液从第二接入端进入三通阀,从第二接出端或/和第三接出端离开三通阀。第二接入端和第二接出端均位于流通回路上。三通阀与动力系统 12之间设置有回流管146,回流管146的一端连接动力系统12的第二进液口,回流管146的另一端连接三通阀的第三接出端。回流管146在动力系统和三通阀之间形成流通路径,流通路径允许冷却液的流通。采暖系统14运行时,从动力系统12的第二出液口输出的冷却液至少部分排向三通阀,冷却液从第二接入端进入三通阀,冷却液从第二接出端或/和第三接出端离开三通阀。第二接出端输出的冷却液流向热交换装置142,第三接出端输出的冷却液通过回流管146流回动力系统12。通过三通阀来控制进入热交换装置142和流回动力系统12的冷却液的流量,从而进行采暖系统14的温度调节。

38.参见图5和图6,出风装置141包括鼓风机141a、第一安装部141b、第二安装部141c、鼓风管141d和出风管141e。鼓风机141a至少部分设置在第一安装部141b内。热交换装置142至少部分设置在第二安装部141c内。鼓风管141d位于第一安装部141b和第二安装部141c之间,鼓风管141d的一端连接第一安装部141b,鼓风管141d的另一端连接第二安装部141c。出风管141e和第二安装部141c连接,出风管141e位于第二安装部141c远离第一安装部141b的一侧。沿全地形车100的前后方向,座椅组件17设置在出风装置141的后侧,第一安装部141b位于出风管141e远离座椅组件17的一侧,从而使得鼓风机141a距离驾驶人员和乘客更远,进而减少噪音对驾驶人员和乘客的影响。另一方面,通过上述设置,可以使鼓风机141a更加隐蔽,并提高鼓风机141a的防水性。第一安装部141b内部形成供空气流动的第一通道。第二安装部141c的一侧设有进风孔(图中未示出),第二安装部141c 远离进风孔的一侧设有出风孔141ca,热交换装置142位于进风孔和出风孔 141ca之间。鼓风管141d内形成供空气流动的鼓风道,鼓风道靠近第一安装部141b的一端和第一通道连通,鼓风道靠近第二安装部141c的一端和进风孔连通。鼓风道的横截面积沿第一安装部141b到第二安装部141c的方向逐渐变大。出风管141e和出风孔141ca连通。鼓风机141a运行后,向第一通道输送空气,空气经过鼓风道到达第二安装部141c,空气从进风孔进入第二安装部141c并穿过热交换装置142,热交换装置142对空气进行加热,热空气从出风孔141ca离开第二安装部141c并进入出风管141e,最后空气经过出风管141e后向座舱内输出。

39.具体的,第二安装部141c包括侧围141cb和底板141cc。侧围141cb和底板141cc形成供热交换装置142插入的插槽,热交换装置142至少部分位于插槽内。侧围141cb包括迎风板141cd、逆风板141ce、第一密封板141cf 和第二密封板141cg。进风孔设置在迎风板141cd上,出风孔141ca设置在逆风板141ce上。进风孔的面积和迎风板141cd的面积的比值大于等于0.8 且小于等于1,从而使鼓风管141d输入的空气能覆盖热交换装置142较大的面积,充分利用热交换装置142,提高风量,进而提高热交换效率。出风孔 141ca的面积和逆风板141ce面积的比值大于等于0.8且小于等于1,充分利用热交换装置142,提高风量,进而提高热交换效率。

40.作为一种实现方式,出风管141e上设有出风口141f,出风管141e内的空气至少部分从出风口141f输出。出风管141e远离鼓风机141a一侧的壁为导风壁141ea,导风壁141ea连接逆风板141ce,导风壁141ea呈弧面状。通过上述设置,空气从出风孔141ca进入出风管141e并沿着导风壁141ea向出风口141f运动,从而使风阻较小。出风管141e靠近鼓风机141a

一侧的壁为连接壁141eb,连接壁141eb至少部分连接至第一密封板141cf,第一密封板 141cf至少部分连接至加强板141ec,加强板141ec至少部分连接至连接壁141eb。第一密封板141cf、连接壁141eb和加强板141ec之间形成一个三角形区域。这种设置方式增加了出风管141e的稳定性。该三角形区域内设有第一加固板141ed,第一加固板141ed的边缘和三角形区域的内壁固定连接,第一加固板141ed使得出风管141e更加稳定。进一步地,第一安装部141b 和加强板141ec之间也形成有容纳空间,在该容纳空间内设有第二加固板 141ee,第二加固板141ee的一侧和第一安装部141b固定连接,第二加固板 141ee的另一侧和加强板141ec固定连接。第二加固板141ee增加了出风管 141e的刚性,防止全地形车100在震动的时候,出风管141e发生形变。

41.作为一种实现方式,在出风管141e上设置有限位板141ef,限位板141ef 的一端通过连接件连接在出风管141e上,限位板141ef的一端设置有延伸端,热交换装置142远离底板141cc的一端和限位板141ef的延伸端抵接,防止热交换装置142从插槽脱出。限位板的数量可以设置为一个、两个或者多个。在本技术中,限位板141ef的数量设置为一个。具体地,限位板141ef 抵靠在热交换装置142远离底板141cc的一端的中间位置。进一步地,限位板141ef上设有限位槽,热交换装置142与限位板141ef的延伸端的接触面上设置有有限位块,限位块可以和限位槽卡接。当限位块和限位槽卡接时,限位块至少部分位于限位槽内。限位槽和限位块可以防止限位板141ef相对于连接件转动,从而提高限位板141ef的稳定性。限位板141ef可以防止全地形车100在震动时热交换装置142向插槽外运动。

42.参见图7,在本实施方式中,出风口141f上连接有第一空调管141fa和第二空调管141fb。第一空调管141fa远离出风口141f的一端为第一空调口 141fc,第二空调管141fb远离出风口141f的一端为第二空调口141fd。全地形车100还包括仪表盘(图中未示出)。座舱包括第一座舱部和第二座舱部。第一座舱部设置在全地形车100的左侧,第二座舱部设置在全地形车100的右侧。第一空调口141fc和第二空调口141fd均位于仪表盘上。具体的,第一空调口141fc位于仪表盘靠近第一座舱部的一侧,从而增加采暖系统14对第一座舱部的采暖效果。第二空调口141fd位于仪表盘靠近第二座舱部的一侧,从而增加采暖系统14对第二座舱部的采暖效果。沿着全地形车100上下方向,出风口141f位于出风管141e的上端,出风口141f的开口朝上设置,便于第一空调管141fa和第二空调管141fb向上延伸布置,减小第一空调管141fa和第二空调管141fb的布置长度,从而节省全地形车100的安装空间。第一空调管141fa和第二空调管141fb均采用波纹管,波纹管可随意变形,便于布置第一空调管141fa和第二空调管141fb。

43.参见图8和图9,作为一种实现方式,热交换装置142包括上水室142c、下水室142d和若干导热件142e。导热件142e设置在上水室142c和下水室 142d之间,导热件142e的一端和上水室142c固定连接,导热件142e的另一端和下水室142d固定连接。上水室142c内设有用于流通冷却液的第一流通腔142ca,下水室142d内设有用于流通冷却液的第二流通腔142da,导热件142e内设有用于流通冷却液的第二通道。导热件142e基本等间距布置,上水室142c和下水室142d基本平行设置,导热件142e和上水室142c基本垂直设置,即导热件142e和下水室142d也基本垂直设置。第一进液口142a 和第一出液口142b均设置在上水室142c远离导热件142e的一侧。具体地,第一进液口142a和第一流通腔142ca连通,第一出液口142b和第一流通腔 142ca连通。上水室142c内固定连接有隔板142f。具体的,隔板142f位

于上水室142c的中部,隔板142f位于第一进液口142a和第一出液口142b之间。隔板142f将第一流通腔142ca分隔为进液腔142cb和出液腔142cc。第一进液口142a和进液腔142cb连通,第一出液口142b和出液腔142cc连通。导热件142e包括第一导热件142ea和第二导热件142eb。第一导热件142ea的第二通道和上水室142c的进液腔142cb连通,第二导热件142eb的第二通道和上水室142c的出液腔142cc连通。进液腔142cb、第一导热件142ea的第二通道、第二流通腔142da、第二导热件142eb的第二通道和出液腔142cc、构成热交换水道。参见图10,冷却液经过热交换装置142时,第一进液管143 中的冷却液从第一进液口142a进入进液腔142cb,然后沿着第一导热件142ea 的第二通道流到第二流通腔142da内,第二流通腔142da内的冷却液经过第二导热件142eb的第二通道流到出液腔142cc内,再经过第一出液口142b离开热交换装置142。

44.参见图9,作为一种实现方式,热交换装置142还包括护板142g,护板 142g设置在上水室142c和下水室142d之间。具体的,护板142g包括第一护板和第二护板,第一护板和第二护板基本平行。第一护板的一端连接上水室142c的一端,第一护板的另一端连接下水室142d的一端。第二护板的一端连接上水室142c的另一端,第二护板的另一端连接下水室142d的另一端。导热件142e位于第一护板和第二护板之间。第一护板、上水室142c、第二护板和下水室142d围成一个对导热件142e起保护作用的保护框架。具体的,护板142g采用焊接的形式和上水室142c固定连接,护板142g采用焊接的形式和下水室142d固定连接。在本实施方式中,上水室142c和下水室142d 的两端均固定连接有卡紧件142h,卡紧件142h用于将护板142g卡紧在上水室142c和下水室142d上,从而便于护板142g的焊接。

45.参见图9和图11,作为一种实现方式,导热件142e之间设有翅片142k,导热件142e和护板142g之间设有翅片142k。翅片142k增加空气的受热面积,提高采暖效率。翅片142k呈波浪形。翅片142k的长度和导热件142e的长度适配,即,上水室142c和下水室142d的间距为第一间距,翅片142k的长度与第一间距的比值大于等于0.9且小于等于1。

46.参见图11,导热件142e的横截面可以是矩形,也可以是椭圆形,也可以是菱形或者其他形状,可以根据实际情况进行调整。本实施方式中,导热件142e和第二通道的横截面均为矩形,导热件142e周向的壁厚t基本相等。导热件142e的横截面长边的长度对应导热件142e的宽度w,导热件142e的横截面的短边的长度对应导热件142e的高度b,相邻两个导热件142e的间距为d。导热件142e的宽度越大,空气的受热面越大,采暖系统14的采暖效果越好;导热件142e的间距越大,风阻越小,采暖系统14的风量越大,但是相对应的,导热件142e的数量就越少,采暖系统14的采暖效果就越差;导热件142e的壁厚越小,冷却液的热量传递到导热件142e的外壁效率越好;导热件142e的高度越大,风阻越大,采暖系统14的风量越小。作为一种实现方式,导热件142e的高度b和导热件142e的壁厚t的比值大于等于3.8 且小于等于8.2;导热件142e的宽度w和导热件142e的壁厚t的比值大于等于76.9且小于等于136.4;导热件142e的间距d和导热件142e的壁厚t 的比值大于等于13.8且小于等于18.2。通过上述设置,采暖系统14兼具风量大和采暖效果好的优点。本实施方式中,导热件142e的壁厚t为0.22mm,在导热件142e的宽度w和导热件142e的高度b一定的前提下,尽可能的将流量最大化。导热件142e的宽度w为26mm,导热件142e的高度b为 1.4mm,导热件142e的间距d为4mm。

47.参见图13,采暖系统14还包括多个吹脚管147,吹脚管147设置在出风管141e左右

两侧,吹脚管147至少部分和出风管141e连接,吹脚管147和出风管141e连通,吹脚管147和出风管141e构成出风组件。出风管141e内的空气从吹脚管147或/和出风口141f输出。可以理解的是,吹脚管147可以设置为一个,两个或者多个。

48.作为一种实现方式,吹脚管147设置为两个,包括位于出风管141e左侧的第一吹脚管,位于出风管141e右侧的第二吹脚管。全地形车100包括基本沿着全地形车100的前后方向延伸的基准面101,全地形车100的左右两侧基本以基准面101为对称面对称。采暖系统14至少部分经过基准面101,从而便于吹脚管147的布置,进而使得第一吹脚管和第二吹脚管的长度基本一致。

49.参见图7,第一吹脚管远离出风管的管口位于座舱的左侧,第二吹脚管远离出风管的管口位于座舱的右侧。具体的,第一吹脚管远离出风管的管口位于第一座舱部右侧,第二吹脚管远离出风管的管口位于第二座舱部的左侧,缩短了吹脚管147的长度,降低热空气在吹脚管147内输送过程中的热量损失,使得吹脚管147输出的空气温度较高。

50.作为一种可选的实施方式,为了增强吹脚管147的出风效果,吹脚管147 远离出风管141e的一端可以分叉结构。具体的,吹脚管147包括主体147b 和若干分叉管147a。主体147b的一端和出风管141e连接,主体147b的另一端和分叉管147a连接。进一步的,主体147b远离出风管141e的一端设有两个分叉管147a。车架组件11上设置有地板(图中未示出),当驾驶人员和乘客的脚部位于地板上时,分叉管147a将吹脚管147内单股的热风分成多股的热风,使得热风能扩散覆盖到地板上更多的面积,从而使采暖效果更好。另外,分叉管147a之间形成加强区,从而增加吹脚管147的强度,使得吹脚管147的稳定性提高,有效防止吹脚管147的损坏。

51.参见图2,散热系统15用于在发动机121运行过程中对发动机121进行散热降温,避免发动机121的运行温度过高。散热系统15包括散热器151。散热器151上设有第三水道、第三进液口和第三出液口。第三进液口位于第三水道的一端,第三出液口位于第三水道的另一端。第三进液口和第三水道连通,第三出液口和第三水道连通。第三出液口和第二进液口连接,第三进液口和第二出液口连接。作为一种实现方式,散热系统15还包括第二进液管 152和第二出液管153。第二进液管152的一端连接动力系统12的第二出液口,第二进液管152的另一端连接散热器151的第三进液口。第二出液管153 的一端连接动力系统12的第二进液口,第二出液管153的另一端连接散热器151的第三出液口。至此,第三水道、第二进液管152、第二出液管153和吸热水道构成基本闭合的散热回路,散热回路内设有冷却液。参见图3和图 4,散热系统15运行时,从动力系统12的第二出液口输出的冷却液至少部分通过第二进液管152排向散热器151,冷却液将至少部分热量在散热器151 传递给外界中的空气,并通过第二出液管153回到动力系统12,继续对动力系统12进行降温。散热器151将热量排至空气中。在本实施方式中,从动力系统12的第二出液口输出的冷却液流向散热器151或/和热交换装置142。

52.参见图2,作为一种实现方式,散热器151至少部分和车架组件11连接。作为一种可选择的实施方式,车架组件11的前端固定连接有托架111。散热器151设置在托架111上,托架111与散热器151中间设有缓冲垫112。散热器151的下侧至少部分抵靠在缓冲垫112上。具体的,缓冲垫112的材质可以是橡胶或海绵。在全地形车100发生颠簸的时候,缓冲垫112可以有效减小散热器151的冲击,达到保护散热器151的作用。

53.在本实施方式中,散热系统15至少部分和采暖系统14连接。作为一种实现方式,第二进液管152远离散热器151的一端连接至动力系统12的第二出液口,第二出液管153远离散热器151的一端连接至动力系统12的第二进液口,第一进液管143远离热交换装置142的一端连接至第二进液管152 并和第二进液管152贯通,第一出液管144远离热交换装置142的一端连接至第二出液管153并和第二出液管153贯通。通过上述设置,可缩短第一进液管143和第一出液管144的长度体积,从而减小全地形车100的重量。

54.作为另一种实现方式,第一进液管143远离热交换装置142的一端连接至动力系统12的第二出液口,第一出液管144远离热交换装置142的一端连接至动力系统12的第二进液口,第二进液管152远离散热器151的一端连接至第一进液管143并和第一进液管143贯通,第二出液管153远离散热器151的一端连接至第一出液管144并和第一出液管144贯通。通过上述设置,可缩短第二进液管152和第二出液管153的长度体积,从而减小全地形车100的重量。

55.作为另一种实现方式,第二进液管152远离散热器151的一端连接至动力系统12的第二出液口,第一出液管144远离热交换装置142的一端连接至动力系统12的第二进液口,第一进液管143远离热交换装置142的一端连接至第二进液管152并和第二进液管152贯通,第二出液管153远离散热器151的一端连接至第一出液管144并和第二出液管153贯通。通过上述设置,可同时缩短第一进液管143和第二出液管153的长度体积,从而减小全地形车100的重量。

56.作为另一种实现方式,第一进液管143远离热交换装置142的一端连接至动力系统12的第二出液口,第二出液管153远离散热器151的一端连接至动力系统12的第二进液口,第二进液管152远离散热器151的一端连接至第一进液管143并和第一进液管143贯通,第一出液管144远离热交换装置142的一端连接至第二出液管153并和第二出液管153贯通。通过上述设置,可同时缩短第二进液管152和第一出液管144的长度体积,从而减小全地形车100的重量。

57.作为一种实现方式,采暖系统14还包括电热片(图中未示出),电热片采用ptc,电热片设置在出风装置上。通过上述设置,采暖系统14可自由切换热源。具体的,当动力系统12的温度较低时,电热片对鼓风机141a的空气进行加热,当动力系统12的温度较高时,热交换装置142对鼓风机141a 的空气进行加热。进一步的,电热片可以设置在热交换装置142靠近鼓风机 141a的一侧,也可以设置在热交换装置142远离鼓风机141a的一侧。

58.作为一种实现方式,采暖系统14还可以设置为出风装置141和电热片。其中,电热片与出风装置141相连。出风装置141运行后,向电热片输送空气,空气吸收电热片上的至少部分热量后进入座舱。通过上述设置,使得采暖系统14可以在动力系统12温度较低时对座舱进行采暖。

59.参见图15,传动组件18包括前轮轴181和后轮轴182。前轮轴181基本沿全地形车100的左右方向延伸,前轮轴181和后轮轴182基本平行。鼓风机141a包括风轮141aa,经过风轮141aa的旋转中心做一条沿着全地形车 100左右方向延伸的轴线。前轮轴181的轴线到后轮轴182的轴线的距离为l。全地形车100具有垂直于上下方向的第一平面,前轮轴181的轴线和后轮轴182的轴线基本位于第一平面上。风轮141aa的轴线基本平行于第一平面。风轮141aa的轴线和第一平面的距离为h,h和l的比值大于等于0.14 且小于等于0.27。作为一种

实现方式,l取1900mm-2100mm,h取300mm

‑ꢀ

500mm。此时,全地形车100的行车稳定性好,出风装置141和热交换装置 142高度较高,防水性好。作为一种实现方式,l取1930mm-2050mm,h取 350mm-450mm,即h和l的比值大于等于0.17且小于等于0.24。本实施例中,l取1950mm,h取395mm,即h和l的比值为0.20。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1