车辆立柱结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种车辆立柱结构。

背景技术:

2.近年来,考虑到交通参与者中的老年人和儿童等弱势群体,提升交通系统质量的重要性与日俱增。为实现这一目标,须致力于改善与车辆的刚性提升有关的开发,以进一步提高交通安全性和便利性。在现有技术中,在车用立柱的截面上,于侧梁上方设置有隔板,借以将撞击时的外力导入至底板部件。然而,在搭载大型电池的车辆中,随着车辆的重量增加,撞击时的力道也更为强烈。因此,上述结构难以顺利的将外力导入至底板部件,从而立柱发生变形往室内倾倒。本实用新型为了解决所述问题而以达成抑制立柱向室内侧变形并吸收冲击时的能量为目的,进而有助于发展可持续输送系统。

3.[现有技术文献]

[0004]

[专利文献]

[0005]

[专利文献1]日本专利特开第2009-262615号

技术实现要素:

[0006]

本实用新型提供一种车辆立柱结构,能够抑制立柱向室内侧变形并吸收冲击时的能量。

[0007]

本实用新型的车辆立柱结构包括:侧梁,设置于车辆底板在车宽方向上的侧边,沿着车辆前后方向延伸,且所述侧梁包括内梁及梁加强件;立柱,从所述侧梁的上方向上延伸,且所述立柱包括立柱内板及立柱外板;补强部件,设置于所述立柱外板在所述车宽方向上的内侧,且设置于所述梁加强件的上方;以及压坏部件,连接所述补强部件与所述内梁,其中所述压坏部件在所述车宽方向上的内侧的内壁的上端部设置有安全带牵引器安装部。

[0008]

在本实用新型的实施例中,在从车辆上下方向的上方往下方观看的视角下,所述压坏部件形成为开口朝向所述车宽方向的外侧的盖体,所述压坏部件包括前壁与后壁,所述前壁与所述后壁自所述内壁在所述车辆前后方向上的相对两端部,各自沿着所述车宽方向向外侧延伸而连接所述补强部件。

[0009]

在本实用新型的实施例中,所述压坏部件的所述内壁的较所述安全带牵引器安装部下方的下端部设置有沿着所述车辆上下方向延伸的凸部。

[0010]

在本实用新型的实施例中,所述补强部件包括:外壁,对应于所述立柱外板在所述车宽方向上的内侧;一对横壁,自所述外壁在所述车辆前后方向上的相对两端部,各自沿着所述车宽方向向内侧延伸;以及底壁,连接于所述外壁与所述一对横壁的底侧而覆盖住所述补强部件的下方,其中在从所述车辆上下方向的上方往下方观看的视角下,所述补强部件形成为开口朝向所述车宽方向的内侧的盖体,且所述一对横壁分别与所述前壁和所述后壁连接。

[0011]

在本实用新型的实施例中,所述补强部件设置有补强部,所述补强部沿着所述外

壁连续地延伸而横跨所述一对横壁。

[0012]

在本实用新型的实施例中,在从所述车宽方向的内侧往外侧观看的视角下,所述补强部件以及所述压坏部件设置在与车门内部的门梁重叠的位置。

[0013]

在本实用新型的实施例中,所述立柱内板包括开口部,所述开口部设置在对应于所述安全带牵引器安装部的位置,在从所述车宽方向的内侧往外侧观看的视角下,所述补强部件设置在较所述开口部的上端低的位置。

[0014]

基于上述,在本实用新型的车辆立柱结构中,由于补强部件设置于梁加强件的上方,且压坏部件连接补强部件与内梁,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,补强部件相对内梁向室内侧倾倒,从而设置在补强部件以及内梁之间的压坏部件受压变形以将向室内侧的变形转换为上下方向的变形。另外,由于安全带牵引器安装部设置在压坏部件的内壁的上端部,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,随着压坏部件被挤压变形使安全带牵引器安装部向室内侧下方移动,从而可抑制安全带牵引器安装部向室内侧的移动。据此,本实用新型的车辆立柱结构能够抑制立柱向室内侧变形并吸收冲击时的能量。

[0015]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0016]

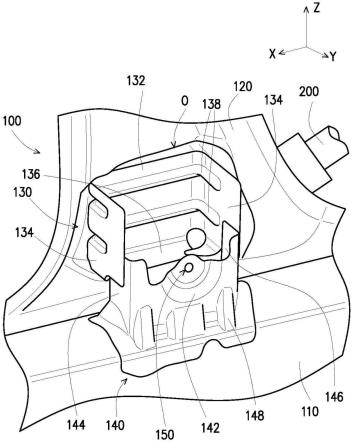

图1是本实用新型一实施例的车辆立柱结构的立体示意图;

[0017]

图2是图1的车辆立柱结构的侧视示意图;

[0018]

图3是图1的车辆立柱结构的上视示意图;

[0019]

图4是图1的车辆立柱结构的前视示意图。

[0020]

附图标记说明

[0021]

100:车辆立柱结构;

[0022]

110:侧梁;

[0023]

112:内梁;

[0024]

114:梁加强件;

[0025]

120:立柱;

[0026]

122:立柱内板;

[0027]

124:立柱外板;

[0028]

130:补强部件;

[0029]

132:外壁;

[0030]

134:横壁;

[0031]

136:底壁;

[0032]

138:补强部;

[0033]

140:压坏部件;

[0034]

142:内壁;

[0035]

144:前壁;

[0036]

146:后壁;

[0037]

148:凸部;

[0038]

150:安全带牵引器安装部

[0039]

200:门梁;

[0040]

o:开口部;

[0041]

x:车辆前后方向;

[0042]

y:车宽方向;

[0043]

z:车辆上下方向。

具体实施方式

[0044]

图1是本实用新型一实施例的车辆立柱结构的立体示意图。图2是图1的车辆立柱结构的侧视示意图。图3是图1的车辆立柱结构的上视示意图。

[0045]

图4是图1的车辆立柱结构的前视示意图。在本实施例中,车辆立柱结构100配置于车辆(未图示)在车宽方向上的相对两侧(本实施例仅例示其中一侧),作为支撑及保护车体的结构,但不以此为限制。以下将搭配图1至图4说明本实施例的车辆立柱结构100的具体构造。需特别说明的是,说明书中所用之前方、内侧、上方分别为图示中车辆前后方向x、车宽方向y、车辆上下方向z的箭头所指的方向,而说明书中所用之后方、外侧、下方分别为前述方向的相反侧。然而,说明书及图式中的方向并非用以限定本实用新型的配置,可依实际需要进行调整。

[0046]

请参考图1以及图2,在本实施例中,车辆立柱结构100包括侧梁110、立柱120、补强部件130以及压坏部件140。侧梁110设置于车辆底板(未图示)在车宽方向y上的侧边,且沿着车辆前后方向x延伸。侧梁110包括在车宽方向y上较靠近内侧的内梁112及较靠近外侧的梁加强件114(如图2所示)。立柱120从侧梁110的上方向上延伸。立柱120包括在车宽方向y上较靠近内侧的立柱内板122及较靠近外侧的立柱外板124(如图2所示)。如图2所示,在车辆上下方向z上,内梁112对应到立柱内板122,而梁加强件114对应到立柱外板124,但本实用新型不以此为限制。

[0047]

另外,在本实施例中,如图1以及图2所示,补强部件130设置于立柱外板124在车宽方向y上的内侧且车辆上下方向z的下端部。其中,补强部件130沿着车辆上下方向z延伸,且设置于梁加强件114的上方(如图2所示)。压坏部件140连接补强部件130与内梁112。具体地说,压坏部件140沿着车辆上下方向z延伸,且在车辆上下方向z上位于补强部件130与内梁112之间(如图2所示)。并且,压坏部件140在车宽方向y上的内侧的内壁142的上端部设置有安全带牵引器安装部150。

[0048]

由此可知,在本实用新型的车辆立柱结构100中,由于补强部件130设置于梁加强件114的上方,且压坏部件140连接补强部件130与内梁112,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,补强部件130相对内梁112向室内侧倾倒(在本实施例为向车宽方向y的内侧,但不以此为限制),从而设置在补强部件130以及内梁112之间的压坏部件140受压变形以将向室内侧的变形转换为上下方向的变形。另外,由于安全带牵引器安装部150设置在压坏部件140的内壁142的上端部,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,随着压坏部件140被挤压变形使安全带牵引器安装部150向室内侧下方移动,从而可抑制安全带牵引器安装部150向室内侧的移动。据此,车辆立柱结构100能够抑制立柱120向室内侧变形并吸收冲击时的能量。

[0049]

请参考图1及图3,在本实施例中,在从车辆上下方向z的上方往下方观看的视角下

(即图3的视角),补强部件130形成为开口朝向车宽方向y的内侧的盖体。其中,补强部件130包括外壁132、一对横壁134以及底壁136。外壁132对应于立柱外板124在车宽方向y上的内侧,且沿着车辆上下方向z延伸。一对横壁134自外壁132在车辆前后方向x上的相对两端部,各自沿着车宽方向y向内侧延伸。并且,一对横壁134分别与后述的压坏部件140的前壁144和后壁146连接。底壁136连接于外壁132与一对横壁134的底侧而覆盖住补强部件130的下方。如此的配置方式,补强部件130可防止填充于立柱120的下端部附近的填充物(未图示)扩散。由此,当受到来自侧边的撞击时,补强部件130可用于吸收撞击能量之外,还能抑制振动所造成的噪音。

[0050]

此外,在本实施例中,如图1所示,补强部件130设置有补强部138。补强部138沿着外壁132连续地延伸而横跨一对横壁134。补强部138例如是条状凸肋,从一对横壁134的其中一侧通过外壁132而延伸到一对横壁134的相对另一侧,由此对外壁132以及一对横壁134进行补强。借此,当受到来自侧边的撞击时,立柱外板124的外力介由补强部件130来承担,补强部件130可确实地倒下,进而使得压坏部件140压缩变形。然而,虽然本实施例的补强部138例示为两个条状凸肋,但在其他未图示的实施例中也可以是一个或其他数量,且其形状也可依据需求调整,本实用新型不对此加以限制。

[0051]

请继续参考图1及图3,在本实施例中,在从车辆上下方向z的上方往下方观看的视角下(即图3的视角),压坏部件140形成为开口朝向车宽方向y的外侧的盖体。其中,压坏部件140包括前壁144与后壁146。前壁144与后壁146自内壁142在车辆前后方向x上的相对两端部,各自沿着车宽方向y向外侧延伸而连接补强部件130的一对横壁134的下端部。进而,压坏部件140的内壁142的较安全带牵引器安装部150下方的下端部设置有沿着车辆上下方向z延伸且朝向车宽方向y的内侧凸出的凸部148。如此,压坏部件140可确实地接收由补强部件130传递来的外力而被压缩变形,并进一步诱使安全带牵引器安装部150向室内侧下方变形,还能增加可吸收的冲击能量。此外,压坏部件140未变形时,凸部148还可作为提高支撑安全带牵引器安装部150的刚性之用。然而,虽然本实施例的凸部148例示为三个,在其他未图示的实施例中也可以是一个或其他数量,且其形状也可依据需求调整,本实用新型不对此加以限制。

[0052]

请参考图1及图4,在本实施例中,车辆立柱结构100的旁侧设置有用于安装车门(未示出)的门梁200。门梁200设置于车辆立柱结构100的车宽方向y的外侧而连接于立柱120,且在设有车门的情况下,所述门梁200位在车门的内侧而由所述车门遮蔽。其中,在从车宽方向y的内侧往外侧观看的视角下(即图4的视角),补强部件130以及压坏部件140设置在与车门内部的门梁200重叠的位置。借此,由门梁200传入立柱120的外力可由补强部件130以及压坏部件140吸收,进而可抑制车门以及立柱120向室内侧的变形。此外,立柱内板122包括开口部o。开口部o设置在对应于安全带牵引器安装部150的位置,在从所述车宽方向y的内侧往外侧观看的视角下(即图4的视角),补强部件130设置在较开口部o的上端低的位置。更具体地说,补强部件130整体大致位于开口部o内,从而能够通过开口部o而连接于立柱外板124的内侧。如此,补强部件130受到外力时可不会受到阻碍的向室内侧倾倒,进而确实地使压坏部件140变形。

[0053]

综上所述,在本实用新型的车辆立柱结构中,由于补强部件设置于梁加强件的上方,且压坏部件连接补强部件与内梁,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,补强部件相对

内梁向室内侧倾倒,从而设置在补强部件以及内梁之间的压坏部件受压变形以将向室内侧的变形转换为上下方向的变形。另外,由于安全带牵引器安装部设置在压坏部件的内壁的上端部,当车辆受到来自侧边撞击时的外力时,随着压坏部件被挤压变形使安全带牵引器安装部向室内侧下方移动,从而可抑制安全带牵引器安装部向室内侧的移动。并且,补强部件以及压坏部件形成为盖体,可确实地使补强部件向室内侧倾倒以使压坏部件变形。据此,本实用新型的车辆立柱结构能够抑制立柱向室内侧变形并吸收冲击时的能量。

[0054]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1