一种自行车避震结构及装设有该避震结构的自行车的制作方法

1.本技术涉及自行车技术领域,尤其涉及一种自行车避震结构及装设有该避震结构的自行车。

背景技术:

2.传统自行车避震结构一般是在金属壳体内安装弹簧、或油压装置、或气压装置的结构形式实现避震,以减轻路面的颠簸反馈。但这些避震结构普遍存在结构复杂、造价高昂、车身笨重、制造工序复杂且沉长等问题。

3.因此,亟需提出一种新的技术方案来解决现有技术中存在的问题。

技术实现要素:

4.本技术提供一种自行车避震结构及装设有该避震结构的自行车,以解决现有自行车避震结构笨重复杂且成本高昂的问题。

5.为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:

6.一方面,本技术提供一种自行车避震结构,安装在与车座相连的中心坐管上,所述自行车避震结构包括固定避震结构及活动避震结构,所述固定避震结构包括避震胶固定座及安装在所述避震胶固定座中的第一避震胶块和第二避震胶块;所述避震胶固定座为壳体结构,所述中心坐管贯穿所述避震胶固定座且中心坐管的侧壁与所述避震胶固定座围成第一安装腔室和第二安装腔室,所述第一避震胶块适配安装在第一安装腔室内,所述第二避震胶块适配安装在第二安装腔室中,所述避震胶固定座设置有所述第二安装腔室的端部与所述活动避震结构转动连接;

7.所述活动避震结构包括第一活动组件及与第一活动组件相连且形成夹角的第二活动组件,所述第一活动组件的端部与所述避震胶固定座转动连接,所述第二活动组件的端部与所述中心坐管转动连接。

8.上述技术方案进一步的,所述避震胶固定座包括前侧固定件、左侧固定件和右侧固定件,所述前侧固定件为弧形片体,所述弧形片体的两侧分别设置有所述左侧固定件和右侧固定件,所述弧形片体朝背离所述中心坐管的方向弯曲。

9.进一步的,所述左侧固定件和所述右侧固定件相对设置在所述中心坐管的两侧,所述左侧固定件和所述右侧固定件均为镰刀状平板结构,两个所述镰刀状平板结构的尺寸相同,两个所述镰刀状平板结构的一端分别与所述前侧固定件相连,两个所述镰刀状平板结构的另一端分别与所述第一活动组件的端部转动连接。

10.进一步的,所述弧形片体与所述中心坐管的侧壁、左侧固定件、右侧固定件共同围成所述第一安装腔室;所述左侧固定件、右侧固定件及所述第一活动组件的端部共同围成所述第二安装腔室。

11.进一步的,所述弧形片体的一端设置有安装孔座,所述左侧固定件和右侧固定件上分别设置有与所述安装孔座适配对位的连接孔座,所述安装孔座和连接孔座连通并形成

固定销的安装通道。

12.进一步的,所述第一避震胶块具有与所述弧形片体适配的第一弧状表面,且具有与所述中心坐管适配的第二弧状表面,所述第一弧状表面与第二弧状表面相对设置,所述第一避震胶块与所述第一安装腔室紧密配合。

13.进一步的,所述第二避震胶块具有与所述中心坐管的侧壁适配的弧面、与所述弧面相对设置的后侧面,以及设置在所述弧面的左右两侧的侧表面。

14.进一步的,所述中心坐管的侧壁上设置有挡块,所述挡块形成所述第二避震胶块的限位凸块,所述挡块设置在所述第二避震胶块上方;所述左侧固定件和右侧固定件分别相对设置在所述第二避震胶块的两侧,所述第一活动组件的端部与所述第二避震胶块的后侧面相抵。

15.进一步的,所述左侧固定件或所述右侧固定件上设置有限位板,所述限位板形成所述第二避震胶块的止位板,所述限位板与所述第二避震胶块的下表面相贴,所述限位板上形成有与紧固件适配的安装孔。

16.进一步的,所述第一活动组件包括相对设置的第一叉杆和第二叉杆,所述第二活动组件包括相对设置的第三叉杆和第四叉杆,所述第一叉杆位于第三叉杆上方且与第三叉杆相连并形成夹角,所述第二叉杆位于第四叉杆上方且与第四叉杆相连并形成夹角。

17.进一步的,所述第一叉杆和第二叉杆的端部分别设置有与所述避震胶固定座相适配的安装孔,所述安装孔内插设有第一转轴,所述第一活动组件通过所述第一转轴与所述避震胶固定座转动连接。

18.进一步的,所述第三叉杆和第四叉杆的端部分别设置有与所述中心坐管相适配的安装孔,所述安装孔内插设有第二转轴,所述第二活动组件通过所述第二转轴与所述中心坐管转动连接。

19.进一步的,所述第一活动组件与所述避震胶固定座的连接点、所述第二活动组件与中心坐管的连接点,及所述第一活动组件与第二活动组件的连接点呈三角状排布。

20.另一方面,本技术还提供一种自行车,其包括车架及安装在车架上的车座,所述车架包括用以连接所述车座的中心坐管,所述中心坐管上安装有上述的自行车避震结构。

21.相比现有技术,本技术具有以下有益效果:

22.1、本技术提供的自行车避震结构设置在自行车的中心坐管上,其包括固定避震结构及活动避震结构,固定避震结构包括避震胶固定座及安装在其内的两个避震胶块,当车体在剧烈颠簸时,避震胶固定座可实现对避震胶块的固定,避免避震胶块移位,保证避震效果,活动避震结构包括第一活动组件及与第一活动组件相连且形成夹角的第二活动组件,第一活动组件的端部与避震胶固定座转动连接,第二活动组件的端部与中心坐管转动连接,因此,当车体在剧烈颠簸时,活动避震结构的第一活动组件和第二活动组件可分别相对车体和固定避震结构发生转动,实现缓冲避震。因此,本技术提供的自行车避震结构通过固定避震结构和活动避震结构构成组合式避震,整体结构简明且可有效避震,减小了车体结构重量,节约了避震材料及制作成本。

23.2、本技术提供的自行车避震结构的避震胶块的材料可选用新型塑胶避震材料,本技术提供的自行车避震结构通过组合式避震形成了避震效果优良且轻巧美观的避震自行车。

24.3、本技术提供的自行车避震结构的避震胶固定座形成第一安装腔室和第二安装腔室,第一避震胶块和第二避震胶块分别适配安装在第一安装腔室和第二安装腔室内,第一避震胶块和第二避震胶块分别相对设置在中心坐管的前侧和后侧,前侧的第一避震胶块被前侧固定件半封闭式固定,后侧的第二避震胶块被左侧固定件、右侧固定件及活动避震结构的端部半封闭式固定,且左侧固定件或右侧固定件上可以设置限位板,通过限位板和与其适配的紧固件对第二避震胶块进行固定,避免避震胶块在颠簸中移位,保证避震效果。

25.4、本技术提供的自行车避震结构的活动避震结构可以多点转动,使用中既能保证车辆的正常骑乘,又能让活动避震结构(活动避震结构的第一活动组件和第二活动组件可看成是构成了自行车的后车叉)可以自由活动,实现避震功能,组合式避震的双重避震设计可实现双重避震,当车辆受力向下受压时,后面的第二避震胶块受压向前避震;当向下受力释放时,后面的第二避震胶块向后回弹同时前面的第一避震胶块向后受压避震,且避免回弹过度,这种双重避震设计让骑乘更舒适,更有效保护车架。

附图说明

26.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。应当理解,附图中所示的具体形状、构造,通常不应视为实现本技术时的限定条件;例如,本领域技术人员基于本技术揭示的技术构思和示例性的附图,有能力对某些单元(部件)的增/减/归属划分、具体形状、位置关系、连接方式、尺寸比例关系等容易作出常规的调整或进一步的优化。

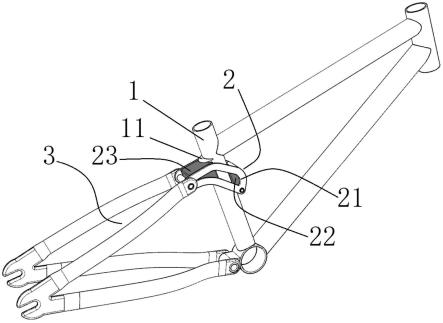

27.图1为一种实施例中本技术提供的自行车避震结构在一种视角下的立体结构示意图;

28.图2为一种实施例中本技术提供的自行车避震结构在一种视角下的部分结构拆解示意图;

29.图3为一种实施例中本技术提供的自行车避震结构在另一种视角下的部分结构拆解示意图。

30.附图标记说明:

31.1、中心坐管;11、挡块;

32.2、固定避震结构;21、避震胶固定座;211、前侧固定件;212、左侧固定件;213、右侧固定件;214、限位板;215、紧固件;22、第一避震胶块;23、第二避震胶块

33.3、活动避震结构;31、第一活动组件;311、第一叉杆;312、第二叉杆;313、第一转轴;32、第二活动组件;321、第三叉杆;322、第四叉杆;323、第二转轴。

具体实施方式

34.以下结合附图,通过具体实施例对本技术作进一步详述。

35.在本技术的描述中:除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。本技术中的术语“第一”、“第二”、“第三”等旨在区别指代的对象,而不具有技术内涵方面的特别意义(例如,不应理解为对重要程度或次序等的强调)。“包括”、“包含”、“具有”等表述方式,同时

还意味着“不限于”(某些单元、部件、材料、步骤等)。

36.本技术中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,通常是为了便于对照附图直观理解,而并非对实际产品中位置关系的绝对限定。在未脱离本技术揭示的技术构思的情况下,这些相对位置关系的改变,当亦视为本技术表述的范畴。

37.实施例一

38.为了解决现有技术中存在的问题,本技术实施例提供一种自行车避震结构。下面结合附图对该自行车避震结构的具体结构进行详细说明。

39.参见图1,本技术提供的自行车避震结构安装在与车座相连的中心坐管1上。该自行车避震结构可包括固定避震结构2及活动避震结构3。固定避震结构2包括避震胶固定座21及安装在避震胶固定座21中的第一避震胶块22和第二避震胶块23;避震胶固定座21为壳体结构,中心坐管1贯穿避震胶固定座21且中心坐管1的侧壁与避震胶固定座21围成第一安装腔室和第二安装腔室,第一避震胶块22适配安装在第一安装腔室内,第二避震胶块23适配安装在第二安装腔室中,避震胶固定座21设置有第二安装腔室的端部与活动避震结构3转动连接。活动避震结构3包括第一活动组件31及与第一活动组件31相连且形成夹角的第二活动组件32,第一活动组件31的端部与避震胶固定座21转动连接,第二活动组件32的端部与中心坐管1转动连接。

40.本技术提供的自行车避震结构包括固定避震结构2及活动避震结构3,固定避震结构2包括避震胶固定座21及安装在其内的两个避震胶块,当车体在剧烈颠簸时,避震胶固定座21可实现对避震胶块的固定,避免避震胶块移位,保证避震效果,活动避震结构3包括第一活动组件31及与第一活动组件31相连且形成夹角的第二活动组件32,第一活动组件31的端部与避震胶固定座21转动连接,第二活动组件32的端部与中心坐管1转动连接,因此,当车体在剧烈颠簸时,活动避震结构3的第一活动组件31和第二活动组件32可分别相对车体和固定避震结构2发生转动,实现缓冲避震。因此,本技术提供的自行车避震结构通过固定避震结构2和活动避震结构3构成组合式避震,整体结构简明且可有效避震,减小了车体结构重量,节约了避震材料及制作成本。

41.在一种实施例中,参见图2,避震胶固定座21包括前侧固定件211、左侧固定件212和右侧固定件213,前侧固定件211为弧形片体,弧形片体的两侧分别设置有左侧固定件212和右侧固定件213,弧形片体朝背离中心坐管1的方向弯曲。

42.在一种实施例中,参见图2和图3,左侧固定件212和右侧固定件213相对设置在中心坐管1的两侧,左侧固定件212和右侧固定件213均为镰刀状平板结构,两个镰刀状平板结构的尺寸相同,两个镰刀状平板结构的一端分别与前侧固定件211相连,两个镰刀状平板结构的另一端分别与第一活动组件31的端部转动连接。

43.在一种实施例中,参见图1和图2,弧形片体与中心坐管1的侧壁、左侧固定件212、右侧固定件213共同围成第一安装腔室;左侧固定件212、右侧固定件213及第一活动组件31的端部共同围成第二安装腔室。

44.在一种实施例中,参见图2,弧形片体的一端设置有安装孔座,左侧固定件212和右侧固定件213上分别设置有与安装孔座适配对位的连接孔座,安装孔座和连接孔座连通并形成固定销的安装通道。

45.在一种实施例中,继续参见图2,第一避震胶块22具有与弧形片体适配的第一弧状

表面,且具有与中心坐管1适配的第二弧状表面,第一弧状表面与第二弧状表面相对设置,第一避震胶块22与第一安装腔室紧密配合。

46.在一种实施例中,继续参见图2,第二避震胶块23具有与中心坐管1的侧壁适配的弧面、与弧面相对设置的后侧面,以及设置在弧面的左右两侧的侧表面。本技术提供的自行车避震结构的避震胶块的材料可选用新型塑胶避震材料,本技术提供的自行车避震结构通过组合式避震形成了避震效果优良且轻巧美观的避震自行车。

47.在一种实施例中,参见图1和图2,中心坐管1的侧壁上设置有挡块11,挡块11形成第二避震胶块23的限位凸块,挡块11设置在第二避震胶块23上方;左侧固定件212和右侧固定件213分别相对设置在第二避震胶块23的两侧,第一活动组件31的端部与第二避震胶块23的后侧面相抵。

48.在一种实施例中,参见图2和图3,左侧固定件212或右侧固定件213上设置有限位板214,限位板214形成第二避震胶块23的止位板,限位板214与第二避震胶块23的下表面相贴,限位板214上形成有与紧固件215适配的安装孔。本技术提供的自行车避震结构的避震胶固定座21形成第一安装腔室和第二安装腔室,第一避震胶块22和第二避震胶块23分别适配安装在第一安装腔室和第二安装腔室内,第一避震胶块22和第二避震胶块23分别相对设置在中心坐管1的前侧和后侧,前侧的第一避震胶块22被前侧固定件211半封闭式固定,后侧的第二避震胶块23被左侧固定件212、右侧固定件213及活动避震结构3的端部半封闭式固定,且左侧固定件212或右侧固定件213上可以设置限位板214,通过限位板214和与其适配的紧固件215对第二避震胶块23进行固定,避免避震胶块在颠簸中移位,保证避震效果。

49.在一种实施例中,参见图1至图3,第一活动组件31包括相对设置的第一叉杆311和第二叉杆312,第二活动组件32包括相对设置的第三叉杆321和第四叉杆322,第一叉杆311位于第三叉杆321上方且与第三叉杆321相连并形成夹角,第二叉杆312位于第四叉杆322上方且与第四叉杆322相连并形成夹角。

50.在一种实施例中,参见图2,第一叉杆311和第二叉杆312的端部分别设置有与避震胶固定座21相适配的安装孔,安装孔内插设有第一转轴313,第一活动组件31通过第一转轴313与避震胶固定座21转动连接。继续参见图2,第三叉杆321和第四叉杆322的端部分别设置有与中心坐管1相适配的安装孔,安装孔内插设有第二转轴323,第二活动组件32通过第二转轴323与中心坐管1转动连接。本技术提供的自行车避震结构的活动避震结构3可以多点转动,使用中既能保证车辆的正常骑乘,又能让活动避震结构3(活动避震结构3的第一活动组件31和第二活动组件32可看成是构成了自行车的后车叉)可以自由活动,实现避震功能,组合式避震的双重避震设计可实现双重避震,当车辆受力向下受压时,后面的第二避震胶块23受压向前避震;当向下受力释放时,后面的第二避震胶块23向后回弹同时前面的第一避震胶块22向后受压避震,且避免回弹过度,这种双重避震设计让骑乘更舒适,更有效保护车架。

51.在一种实施例中,参见图1,第一活动组件31与避震胶固定座21的连接点、第二活动组件32与中心坐管1的连接点,及第一活动组件31与第二活动组件32的连接点呈三角状排布。

52.实施例二

53.基于上述实施例一提供的自行车避震结构,本技术实施例提供一种自行车,其包

括车架及安装在车架上的车座,车架包括用以连接车座的中心坐管1,中心坐管1上安装有上述实施例一提供的自行车避震结构。

54.本技术提供的自行车可以是成人自行车或儿童自行车等,该自行车避震结构的应用解决了自行车、儿童自行车传统避震成本高昂、车身笨重、制造复杂等问题。

55.本技术提供的自行车相比传统自行车具有如下优势:

56.1、本技术提供的自行车具有良好的双重避震效果,极大降低路面颠簸,提高骑行舒适度。

57.2、没有传动的避震器部件及对应结构,有效降低生产成本、提供生产效率。

58.3、结构简明,没有传统机械四连杆避震的二次固定点焊接,加工更方便,同时减少材料使用减轻重量。

59.4、采用塑胶避震,无传统的液压避震结构,使用中无需进行油液润滑,有效减少环境污染。

60.以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合(只要这些技术特征的组合不存在矛盾),为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述;这些未明确写出的实施例,也都应当认为是本说明书记载的范围。

61.上文中通过一般性说明及具体实施例对本技术作了较为具体和详细的描述。应当理解,基于本技术的技术构思,还可以对这些具体实施例作出若干常规的调整或进一步的创新;但只要未脱离本技术的技术构思,这些常规的调整或进一步的创新得到的技术方案也同样落入本技术的权利要求保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1