车辆前部结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种车辆前部结构。

背景技术:

2.近年来,考虑到中老年人或儿童等处于弱势立场的人也能参与,需要可持续且更安全的输送系统。为了实现所述目的,通过研究开发车体刚性有关的技术,以期许进一步改善交通的安全性或便利性。现有的车辆前部结构中,当在车辆前方侧发生冲突时,副车架会因为位于其上方的前侧架变形而被拉扯,进而副车架会卡挂于动力装置中,使其无法往适宜的方向变形。本案为了解决所述课题改良了车辆前部结构,期许更进一步改善交通的安全性而有助于发展可持续输送系统。

3.[现有技术文献]

[0004]

[专利文献]

[0005]

[专利文献1]日本专利特开2004-148959号公报

技术实现要素:

[0006]

本实用新型提供一种车辆前部结构,在车辆前方发生冲突时能够防止副车架卡挂于动力装置。

[0007]

本实用新型的车辆前部结构包括:一对前侧架,分别设置于车辆的前方侧在车宽方向上的相对两侧,且沿着车辆前后方向延伸;副车架,设置于所述一对前侧架在车辆上下方向上的下方,以支撑悬架部件;以及动力装置,设置于在所述车辆前后方向上较所述副车架前方的位置,其中所述副车架包括在所述车辆前后方向上的前方的前端部,所述前端部在所述车宽方向上的相对两端部设置成较所述前端部在所述车宽方向上的中央部高,且所述两端部设置有向上方突出的突出部。

[0008]

在本实用新型的实施例中,所述突出部设置于与所述动力装置在所述车辆上下方向上重叠的位置。

[0009]

在本实用新型的实施例中,所述副车架还包括塔部,所述塔部沿着所述车辆上下方向向上方延伸,且固定于所述一对前侧架,所述突出部设置于在所述车辆前后方向上较所述塔部前方的位置。

[0010]

在本实用新型的实施例中,所述副车架还包括在所述前端部支撑所述悬架部件的前悬架支撑部,所述突出部与所述前悬架支撑部邻接地设置。

[0011]

在本实用新型的实施例中,所述副车架还包括支撑所述动力装置的安装部,所述突出部设置于在所述车辆前后方向上较所述安装部前方的位置。

[0012]

在本实用新型的实施例中,所述副车架还包括后固定部,所述后固定部设置于在所述车辆前后方向上对应于后方的区域中且固定于车体,所述突出部的顶部设置于较所述后固定部高的位置。

[0013]

在本实用新型的实施例中,所述突出部在所述车辆前后方向上的前侧具有倾斜

面。

[0014]

基于上述,在本实用新型的车辆前部结构中,动力装置设置在副车架的前方,且副车架在其前端部设置成相对两端部较中央部高。另外,在副车架的两端部设置有向上方突出的突出部。如此,当车辆前方发生冲突时,副车架的突出部能够抵接于动力装置,从而抑制副车架朝向上方的变形量,以防止副车架陷入动力装置而卡住。据此,本实用新型的车辆前部结构在车辆前方发生冲突时能够防止副车架卡挂于动力装置。

[0015]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0016]

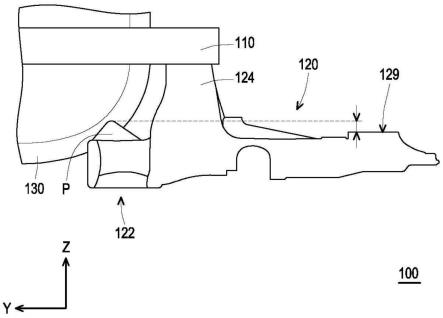

图1是本实用新型一实施例的车辆前部结构的侧视示意图;

[0017]

图2是图1的车辆前部结构所用的副车架的俯视示意图;

[0018]

图3是图2的车辆前部结构所用的副车架的局部示意图。

[0019]

附图标记说明

[0020]

100:车辆前部结构;

[0021]

110:一对前侧架;

[0022]

120:副车架;

[0023]

122:前端部;

[0024]

122a:两端部;

[0025]

122b:中央部;

[0026]

124:塔部;

[0027]

126:前悬架支撑部;

[0028]

128:安装部;

[0029]

129:后固定部;

[0030]

130:动力装置;

[0031]

p:突出部;

[0032]

s:悬架部件;

[0033]

x:车宽方向;

[0034]

y:车辆前后方向;

[0035]

z:车辆上下方向。

具体实施方式

[0036]

图1是本实用新型一实施例的车辆前部结构的侧视示意图。图2是图1的车辆前部结构所用的副车架的俯视示意图。图3是图2的车辆前部结构所用的副车架的局部示意图。在本实施例中,车辆前部结构100是配置于车辆(未图示)的前方用于支撑车体以及悬架系统一部份的结构,但不以此为限制。需说明的是,以下说明书所用的车宽方向x的内侧或外侧是相对而定(举例来说,靠近后述的两端部122a为外侧,靠近后述的中央部122b为内侧),车宽方向x仅为示意而并非用于限定内侧或外侧的方向;说明书所用的前方以及上方分别为附图中的车辆前后方向y以及车辆上下方向z的箭头所指的方向,说明书所用的后方以及

下方分别为前述方向的相反方向。以下将搭配图1至图3说明本实施例的车辆前部结构100的具体结构。

[0037]

请参考图1以及图2,在本实施例中,车辆前部结构100包括一对前侧架110、副车架120以及动力装置130。一对前侧架110分别设置于车辆的前方侧在车宽方向x上的相对两侧(靠近车辆的相对两外侧),且沿着车辆前后方向y延伸。在图1的视角中,示出其中一侧的前侧架110,而另一侧的前侧架110对应于已示出的前侧架110而被遮挡。副车架120设置于一对前侧架110在车辆上下方向z上的下方(如图1所示),以支撑悬架系统中的悬架部件s(在图2中示出),且副车架120固定于一对前侧架110。在图2的视角中,图1所示出的前侧架110在副车架120的车宽方向x的相对两侧设置成一对。动力装置130设置于在车辆前后方向y上较副车架120前方的位置。动力装置130例如是燃料电池,在其他未示出的实施例中也可以是内燃机等提供车辆动力的装置。

[0038]

进一步来说,如图2所示,在本实施例中,副车架120包括在车辆前后方向y上的前方的前端部122。前端部122在车宽方向x上的相对两端部122a设置成较前端部122在车宽方向x上的中央部122b高。也就是说,在车辆前后方向y上的前方向后方观看的视角下,副车架120的前端部122呈现凹口朝向车辆上下方向z的上方的凹字状。进而,两端部122a设置有向上方突出的突出部p。其中,动力装置130整体大部分位在副车架120在车辆前后方向y上的前方,一部分延伸至副车架120在车辆前后方向y上的前方且车辆上下方向z上的上方(也就是前端部122的上方)。因此,突出部p在车辆上下方向z上的上方对应到动力装置130的一部分。换句话说,突出部p设置于与动力装置130在车辆上下方向z上重叠的位置。

[0039]

由此可知,在本实用新型的车辆前部结构100中,动力装置130设置在副车架120的前方,且副车架120在其前端部122设置成相对两端部122a较中央部122b高。另外,在副车架120的两端部122a设置有向上方突出的突出部p,且较佳地是突出部p设置于动力装置130在车辆上下方向z上重叠的位置。如此,当车辆前方发生冲突时,副车架120的突出部p能够抵接于动力装置130,从而抑制副车架120朝向上方的变形量,以防止副车架120陷入动力装置130而卡住。据此,本实用新型的车辆前部结构100在车辆前方发生冲突时能够防止副车架120卡挂于动力装置130。

[0040]

请继续参考图1以及图2,在本实施例中,副车架120还包括塔部124。塔部124设置在副车架120的车宽方向x上的相对两侧,且沿着车辆上下方向z向上方延伸,以固定于一对前侧架110。突出部p设置于在车辆前后方向y上较塔部124前方的位置。如此,即使突出部p只有突出一点,也能够抑制副车架120向上方的变形量。塔部124在其他未示出的实施例中可以设置为单个或多个,本实用新型并不限制其数量以及设置的位置,可依实际需要调整。

[0041]

另外,如图2所示,在本实施例中,副车架120还包括前悬架支撑部126。

[0042]

前悬架支撑部126设置在前端部122的车宽方向x上的相对两侧,用以在前端部122支撑悬架部件s。悬架部件s例如是悬架系统中的下臂(lower arm),但在其他未示出的实施例中,悬架部件s也可以是悬架系统中的其他构件。

[0043]

前悬架支撑部126对应于悬架部件s而形成开口朝向车宽方向x外侧的凹口,悬架部件s固定于前悬架支撑部126凹口的两端,但不以此为限制。突出部p与前悬架支撑部126邻接地设置。如此,突出部p的刚性通过邻接的前悬架支撑部126加以提高,当遇到冲突时能够抑制突出部p的变形量。

[0044]

此外,如图2所示,在本实施例中,副车架120还包括支撑动力装置130的安装部128。安装部128设置于靠近前端部122的中央部122b的位置。另外,安装部128在车辆上下方向z上较周围的平面更靠下方(也就是下陷),由此利于安装以及支撑动力装置130,但不以此为限制。进而,突出部p设置于在车辆前后方向y上较安装部128前方的位置。如此,当突出部p设置于较安装部128前方的位置时,突出部p的设置不影响安装部128对动力装置130的支撑效果,且即使突出部p只有突出一点,也能够抑制副车架120向上方的变形量。

[0045]

另外,如图2所示,在本实施例中,副车架120还包括后固定部129。后固定部129设置于在车辆前后方向y上对应于后方的区域中且固定于车体。进而,如图1所示,突出部p的顶部设置于较后固定部129高的位置。由此可知,通过将突出部p的顶部设置成较后固定部129高,可以确保冲突发生时,突出部p先接触于动力装置130,进而使突出部p发挥抑制向上方变形的作用。

[0046]

请参考图3,在本实施例中,突出部p在车辆前后方向y上的前侧具有倾斜面。具体来说,突出部p在车辆前后方向y上从前方至后方形成为渐高再渐低的轮廓线。也就是说,突出部p在车辆前后方向y上的前侧以及后侧皆具有倾斜面。如此,当车辆前方发生冲突时,动力装置130朝向突出部p靠近时不会直接撞上尖角,避免造成动力装置130的损伤。突出部p的前侧面也可以设置成圆弧状,本实用新型不对此加以限制,只要能避免动力装置130与突出部p接触时损伤即可。

[0047]

综上所述,在本实用新型的车辆前部结构中,动力装置设置在副车架的前方,且副车架在其前端部设置成相对两端部较中央部高。另外,在副车架的两端部设置有向上方突出的突出部,且突出部设置于动力装置在车辆上下方向上重叠的位置。如此,当车辆前方发生冲突时,副车架的突出部能够抵接于动力装置,从而抑制副车架朝向上方的变形量,以防止副车架陷入动力装置而卡住。此外,突出部在车辆前后方向上的前侧面设置成倾斜面,能够避免动力装置接触于突出部时造成损伤。据此,本实用新型的车辆前部结构在车辆前方发生冲突时能够防止副车架卡挂于动力装置。

[0048]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1